Французский композитор.

Один из гл. представителей франко-флам. полифонич. школы (см. Нидерландская школа). В 1477–78 певчий в капелле церкви Экс-ан-Прованса, в 1480-е гг. (возможно, также в кон. 1490-х гг.) служил у кардинала Асканио Сфорцы в Милане, в нач. 1480-х гг., предположительно, при дворе Людовика XI, в 1489–95 – в папской капелле в Риме. В 1503–04 капельмейстер при дворе герцога Феррары. С 1504 до конца жизни жил во Франции, был настоятелем собора в Конде-сюр-л’Эско.

Уже при жизни Ж. Д. получил признание как мастер церковной и светской музыки (О. Петруччи напечатал 3 выпуска его месс, что было исключительной для того времени честью; Т. Сузато и П. Аттеньян широко издавали его песни). Как «достойнейшего мастера» композиции его упоминают Ф. Гафури и П. Арон, позднее Г. Глареан и Дж. Царлино. Формирование стиля Ж. Д., возможно, проходило под влиянием Й. Окегема (Царлино утверждает, что Ж. Д. был его учеником); мотет Ж. Д. «Nymphes des bois» («Лесные нимфы»), написанный на смерть Окегема (1497), относится к числу наиболее известных его сочинений.

Совр. наука безоговорочно приписывает Ж. Д. ок. 40 мотетов. Яркий образец раннего мотета – «Ave Maria... virgo serena» («Радуйся, Мария... светлая Дева») – уже обнаруживает типичную для зрелого Ж. Д. прозрачность фактуры в сочетании с композиционным мастерством. К вершинным достижениям в этом жанре относятся: «Miserere mei, Deus» («Помилуй меня, Господи», написан для феррарского герцога в нач. 16 в.); 7-частный цикл больших мотетов «Vultum tuum deprecabuntur» («[Богатейшие из народа] будут умолять лице Твое»); «Illibata Dei virgo nutrix» («Непорочна Дева – кормилица Бога», с акростихом, в котором заключено имя композитора); «Liber generationis» («Родословная...») и парный ему «Factum est autem» («Когда же крестился весь народ...») – впечатляющие образцы работы с длинными прозаич. текстами из Евангелия от Матфея и от Луки, излагающими родословную Спасителя; «Planxit autem David» («И оплакал Давид [Саула]»), где гомофонная фактура драматически чередуется с имитационной; «Praeter rerum seriem» («Вопреки обычному ходу вещей»); «De profundis» («Из глубины [воззвал]») и др.

Хотя доля светских композиций в творчестве Ж. Д. невелика, мн. его песни (преим. на франц. стихи) доныне очень популярны благодаря простоте и выразительности мелодии, преим. гомофонному складу, умеренному и эффектному использованию имитации [напр., в канонической шансон «Baisé s moy, ma doulce amye» («Целуй меня, моя сладенькая»)]. Среди них фроттолы «In te Domine speravi» («На Тебя, Господи, уповал», написанная на причудливой смеси лат. и итал. языков) и «El grillo» («Сверчок»), шансон «Mille regretz» («Тысяча сожалений»; долгое время считалась анонимной, авторство Ж. Д. установил Д. Фаллоуз).

Изобретательная, иногда даже головоломная композиция, полифонич. мастерство в сочетании с прозрачностью вокально-хорового письма отличают мессы Ж. Д. (всего 18; по поводу авторства некоторых из них мнения совр. учёных разделились). В мессе «Di dadi» ритмич. реализация тенора в каждом из её разделов определяется случайным выбором – броском 2 игральных костей. В мессах на основе многоголосных песен «Fortuna desperata» («Несчастная судьба») и «Malheur me bat» («Беда меня настигла») композитор использует как cantus firmi для отд. частей мессы и голоса этих песен по отдельности, и целиком многоголосный блок – в виде коротких цитат оригинала (см. Пародия в музыке). В самой протяжённой из всех месс Ж. Д. – «L’homme armé» («Вооружённый человек») – каждая из частей начинается с очередной ступени натурального гексахорда (C, D, E, F, G, A; см. Сольмизация); этот постоянный сдвиг (при неизменно выдерживаемом дорийском ладе D) приводит к странному, но привлекательному переинтонированию заданной мелодии. Пример «сквозной» разработки тематич. материала – месса «La sol fa re mi» (такого типа мессу Ю. К. Евдокимова называет «мессой-парафразой»), где в основу большой композиции положена одна настойчиво повторяющаяся фраза (её происхождение загадочно; по Глареану, таким образом Ж. Д. зашифровал свой ответ неизвестному покровителю – «laisse faire moy» [«не мешай мне»]). Яркая особенность полифонич. фактуры Ж. Д. – двухголосные каноны. В мессе «Ad fugam» верхний голос с тенором ведут канон на всём протяжении сочинения (за исключением раздела «Benedictus»). Широкое применение канонич. имитации отмечается и во всех поздних мессах композитора, к числу которых относятся две мессы на песню «L’homme armé», «Hercules, dux Ferrarie» («Геркулес, герцог Феррарский»), «Pange lingua» («Хвалите, уста»), «De beata Virgine» («О блаженной Деве»; была самой популярной мессой Ж. Д. на протяжении 16 в.), «Mater Patris» («Мать Отца»; ещё один пример мессы-пародии, здесь – на мотет А. Брюмеля). В мессе «Gaudeamus» («Возрадуемся») исследователи (В. Элдерс) находят муз. иллюстрации христианской символики. В мессах Ж. Д. специфически муз. логика (естественное интонационное развёртывание мелодии) иногда доминирует над логикой «текстовой» и литургической, вплоть до пренебрежения нормами лат. ударения – как, напр., в мессе «L’ami Baudichon» (на тему безыскусной танцевальной песни фривольного содержания).

Многообразное по содержанию и композиц. формам творчество Ж. Д. – типичный образец музыки Раннего Возрождения, а его полифонич. техника – вершина строгого стиля 15 в.

Сочинения:

Werken / Ed. A. Smijers e. a. Amst., 1921–1969. Bd 1–12;

New edition of the collected works / Ed. W. Elders. Utrecht, 1987–2005–. Vol. 1–28–.

Иллюстрации:

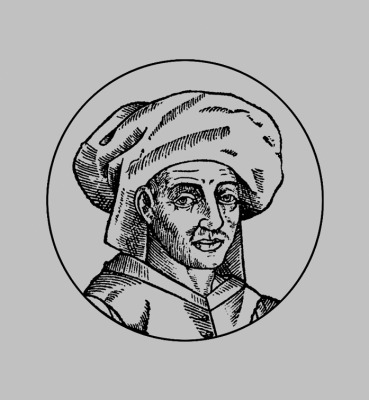

Жоскен Депре. Портрет (гравюра) из книги «Petrus Opmeer. Opus chronographicum orbis universi» (Antwerpen, 1611). Архив БРЭ.

Автор статьи: С. Н. Лебедев.