Традиционное, постройка или природное укрытие, приспособленное для обитания человека.

Помимо практич. функции, Ж. выполняет важнейшую символич. роль, воплощает идею структурированного человеческого культурного пространства (космоса), защищённого от внешнего хаоса, осуществляет связь с предшествующими поколениями семьи или рода. В этом смысле под Ж. подразумевается не только собственно жилая постройка, но и дом в широком понимании слова, включая поселение, страну, ойкумену в целом.

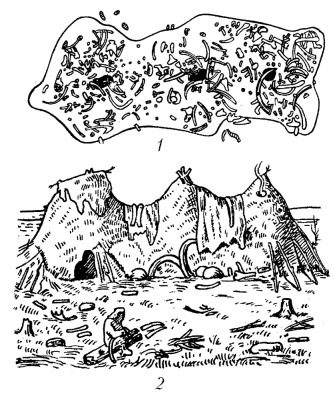

Древнейшее Ж. Как остатки Ж. интерпретируется овальная выкладка из камней (4,3 × 3,7 м) в нижних слоях Олдувайского ущелья (1,8 млн. лет назад). Сходная конструкция известна в Пжезлетице в Чехии (ок. 700 тыс. лет назад) – древнейшее Ж. в Европе. Жилые постройки конца раннего Ашеля (400–300 тыс. лет назад) – Бильцингслебене на севере Тюрингии (Германия) и Терра-Амата (юго-восток Франции) – имели очаги. В конструкции Ж. эпохи Мустье (стоянки Молодова I в Ср. Поднестровье, Чокурча в Крыму и др.) и верхнего палеолита применялись крупные кости мамонта. Интерпретация некоторых палеолитич. построек как Ж. вызывает споры; так, по некоторым реконструкциям, т. н. Ж. аносовско-мезинского типа (деснинский палеолит, Костёнки), в т. ч. постройка с парными бивнями мамонта на кровле из Межиричей, представляют собой культовые комплексы. В палеолите для Ж. часто использовались также естеств. укрытия (пещеры, гроты, скальные навесы), внутри которых могли быть каменные вымостки, перегородки, конструкции из костей крупных животных и др. В мезолите преобладали лёгкие временные Ж. В неолите появились стационарные Ж. из глины, камня и дерева.

Структура и внутренняя планировка традиционного Ж. Первоначально Ж. – единое пространство, где собирается семья у своего символич. центра (с изобретением огня его роль обычно выполнял очаг), и не подразделяется на внутр. помещения (однокамерное Ж.). Периферийная часть помещения предназначена для частной жизни и деятельности (отдыха, ручной работы), для чего в стационарных Ж. устраиваются настилы, нары, скамьи и т. п. Этот тип планировки Ж. с очагом в центре сохранился, напр., на Кавказе (азерб. карадам, арм. глхатун, груз. дарбази; ср. также Мегарон). Ж. неразделённой семьи или более крупного родственного коллектива может состоять из отсеков или отд. помещений для нуклеарных семей (см. в ст. Большой дом). Впервые многоочажные Ж. типа длинных домов (ширина 4–5 м) встречены в верхнем палеолите на памятниках виллендорфско-костёнковского культурного единства, в Пенсеване (Франция) и др. В полигинной семье Ж. каждой из жён хозяина может представлять собой отд. постройку.

Отд. части Ж. строго предназначены для определённых членов коллектива (главы семьи, мужчин, женщин, детей) или видов деятельности (религ. обряды, трапеза, приготовление пищи, работа, отдых). Позднее для этого выделяются отсеки и, наконец, отд. помещения («чистая» комната для приёма гостей, спальня, кухня, «женская половина» и др.) – многокамерное Ж. Оно может образовываться и путём пристраивания к жилью хозяйств. помещений (сени, кладовая, амбар, кухня, хлев, мастерская и т. п.). Многокамерные постройки известны с начала неолита (Джармо). Дополнит. комнаты, как правило, первоначально не отапливались; в др. случаях очаг (печь), напротив, помещался в сенях или пристройке-кухне. Хозяйств. постройки могут стоять и отдельно, образуя вместе с Ж. единое жилое пространство – усадьбу. Планировка усадьбы имеет разные варианты: Ж. и хозяйств. постройки могут располагаться разбросанно, группироваться в незамкнутый двор и, наконец, плотно примыкать друг к другу, окружая по периметру внутр. пространство (замкнутый двор). В Ж. субтропич. пояса Евразии (от Зап. Европы до Ср. Азии) этот внутр. двор (иногда с садом, фонтаном, колоннадой и т. п.) становится средоточием домашней жизни, напр. в античном Ж. (см. Пастада).

Усложнение структуры Ж. могло состоять также в появлении вертикальных членений (многоэтажные Ж.): нижний этаж чаще предназначался для хозяйств. помещений, верхний – для жилых, при наличии 3-го этажа там помещались обычно спальни или кладовые (это распределение сохранено в т. ч. в европ. городском Ж. Нового времени). Многоэтажные дома появляются в неолите (известны по моделям Ж. из Юго-Вост. Европы), становятся характерны для богатого городского Ж. Древнего мира и Средневековья. Развитие Ж. этого типа происходило под влиянием смены архит. стилей (см. в ст. Дворец). В 1-м тыс. до н. э. на Древнем Востоке и в античных городах распространяются многоквартирные дома (см., напр., Инсула). Многоэтажные многоквартирные дома стали осн. типом городского Ж. с 19 в.

По типу использования Ж. подразделяются на стационарные, временные и переносные.

Стационарные Ж. строили оседлые и полуоседлые народы (земледельцы, рыболовы). Материал и конструкция стационарных Ж. в наибольшей степени зависят от природных условий. В местах, богатых лесом, осн. строит. материалом служит дерево. В донеолитич. эпоху для постройки Ж. могли использоваться лишь тонкие жерди и ветки; в неолите, с распространением каменного, затем металлич. топора, появились более прочные Ж. срубной либо каркасной конструкции. При срубной технике постройка (клеть) складывается из брёвен, вставленных в вырубленные на концах пазы; кровля рубится вместе со срубом из брёвен или тёса, при недостатке строевого леса делается из соломы или др. материалов (см. в ст. Изба). Срубная конструкция – самая совершенная техника дерев. строительства, но требует большого количества высококачественной древесины. Более экономна каркасная техника: опору стен составляет каркас из столбов, к которым крепятся брёвна, доски или жерди. Кровля в каркасном Ж. обычно опирается на столбы в торцовой стене или внутри постройки. Техника дерев. домостроительства отразилась во многих традиц. элементах Ж., воспринятых затем также каменной архитектурой: 4-угольный план, 2-скатная крыша, торцовый фасад с фронтоном, башенная конструкция, ордер архитектурный и т. д. В местностях, бедных лесом, роль дерева в строительстве уменьшается: каркас заполняется жердями или плетнём, обмазанными глиной (турлучная техника), циновками, дёрном и т. п. В степных, полупустынных и пустынных районах осн. типом Ж. становятся каркасные, обмазанные глиной, и глинобитные постройки либо дома из сырцового кирпича. В глину для прочности добавляется солома, навоз и т. п. (саман у народов Евразии, адоб – в Центр. Америке и т. п.). В Месопотамии с неолита Ж. складываются из глины, нарезанной пластами (тоф). Глинобитные и сырцовые Ж. непрочны и нуждаются в периодическом возобновлении, что породило особый тип поселения в Передней и Средней Азии – телль. С развитием городов и монументальной архитектуры в строительстве стал применяться обожжённый кирпич. В гористых местностях важную роль как строит. материал приобретает камень, часто в соединении с глиной и деревом. Глиняные и каменные Ж. имеют, как правило, плоскую крышу, иногда служащую хозяйств. площадкой, в горных поселениях – двором для расположенных выше домов (см. Аул). Общинные поселения из таких построек, плотно примыкающих уступами друг к другу, иногда образуют единую многоэтажную конструкцию: таковы неолитич. поселение Чатал-Хююк в Анатолии и пуэбло индейцев Юго-Запада Сев. Америки. Особый тип Ж. (впервые встречающийся в палеолите) известен в безлесных областях тундры, где в качестве каркаса для Ж. используются кости крупных животных (см. Валькар). В условиях полного отсутствия строит. материала – в арктич. зоне – известны Ж. из снега (эскимосские иглу). С палеолита до современности (у веддов Шри-Ланки, тоала Сулавеси и др.) для Ж. используются естеств. или искусств. пещеры.

От природных условий зависит также соотношение между постройкой и уровнем почвы. Преобладает тип наземного дома; в областях Сев. полушария с холодным климатом с палеолита распространены подземные и полуподземные Ж. (землянки и полуземлянки), часто с каркасной или срубной конструкцией стен, земляными стенами, дерновой крышей и т. п. Для жарких и влажных областей тропич. пояса Азии и Америки, а также для болотистых районов умеренного пояса характерны свайные Ж. (пространство под полом используется так же, как и 1-й этаж в многоэтажных домах, – для содержания скота, хозяйств. помещений и др.).

По плану осн. типы Ж. – круглые (овальные) и прямоугольные. Из них круглый или овальный план, как более свойственный прототипу постоянного Ж. – временному Ж., вероятно, является более древним. Прямоугольный план, позволяющий усложнение структуры дома, характерен для развитых и регулярных форм Ж. (переход от более ранних круглых к прямоугольным Ж. прослежен, напр., в Бейде, Иерихоне и др.). Однако круглые дома распространены в ряде культур неолита и энеолита Передней Азии (см. Толос), а также у народов Африки и Юж. Америки.

Устройство Ж. включает не только постройку, но и её внутр. убранство – отопление, освещение, мебель и т. п. В неолите на Ближнем Востоке появились вращающиеся двери на каменных подпяточниках, сводчатые печи, полы из утрамбованной глины, мощённые камнями или покрытые известковой обмазкой, иногда раскрашенные в чёрный или красный цвет, стены, покрытые штукатуркой, нередко расписанные (напр., сцены охоты из Умм-Дабагии в Сев. Ираке, 6-е тыс. до н. э.), с хозяйств. или культовыми нишами.

Для архаич. Ж. характерно отсутствие мебели в совр. понимании. Предметы внутр. устройства либо прочно связаны с конструкцией (земляные нары в землянках, глинобитные лежанки в глиняных домах, врубленные в стены лавки и полки в срубных избах и т. п.), либо, напротив, представляют собой лёгкую утварь (низкие столики, циновки и др.).

Временные Ж. характерны для обществ с кочевым и полукочевым образом жизни – охотников и собирателей, пастухов и др. Простейший тип временного Ж. – заслон или навес из веток, листьев и травы, более развитый – шалаш или хижина на каркасе из веток и жердей (напр., вигвам и викиап у индейцев Сев. Америки). Ж., в которых живут регулярно (охотничьи домики, врем. Ж. на отдалённых пастбищах, полях и т. п.), приближаются по конструкции к постоянным жилищам.

У кочевников-скотоводов сформировалось разборное, каркасное, крытое шкурами, переносное Ж. – чум, типи, юрта и др.; для кочевников полупустынь и пустынь Сев. Африки и Азии характерна прямоугольная палатка, крытая тёмной козьей шерстью. Особый тип кочевнического Ж. – палатка, установленная на повозке (кибитка), лодке (у т. н. морских кочевников, или оранг-лаутов) или санях (т. н. нартяной чум, или балок, у народов евразийской тундры).

Иллюстрации:

Трёхсекционное жилище с каркасом из костей мамонта с палеолитической стоянки Пушкари I (Украина): 1 – план; 2 – реконструкция (по П. И. Борисковскому). Архив БРЭ;

Длинный каркасный дом из Геелена (Нидерланды). Неолит. Реконструкция (по А. Л. Монгайту). Архив БРЭ;

Таблички, изображающие фасады многоэтажных домов, из Старого дворцав Кноссе. Фаянс. 1800–1700 до н. э. Архив БРЭ;

Традиционное жилище народов Африки, Америки и Океании: 1 – усадьба мандара (Камерун); 2 – тростниковые дома аймара на озере Титикака (Перу); 3 – свайное жилище папуасов бонгу (Новая Гвинея). Архив БРЭ;

Свайные жилища на Боденском озере (Юж. Германия). Неолит. Реконструкция. Архив БРЭ;

Переносные жилища кочевников: 1 – чум; 2 – типи; 3 – юрта. Архив БРЭ.

Авторы статьи: Е. В. Смирницкая; К. Н. Гаврилов (палеолит), Л. Б. Кирчо (неолит). Архив БРЭ.