Карточная система в СССР — система снабжения населения продуктами с помощью карточек, соответствующим нормам распределения, практиковавшаяся в Советском Союзе.

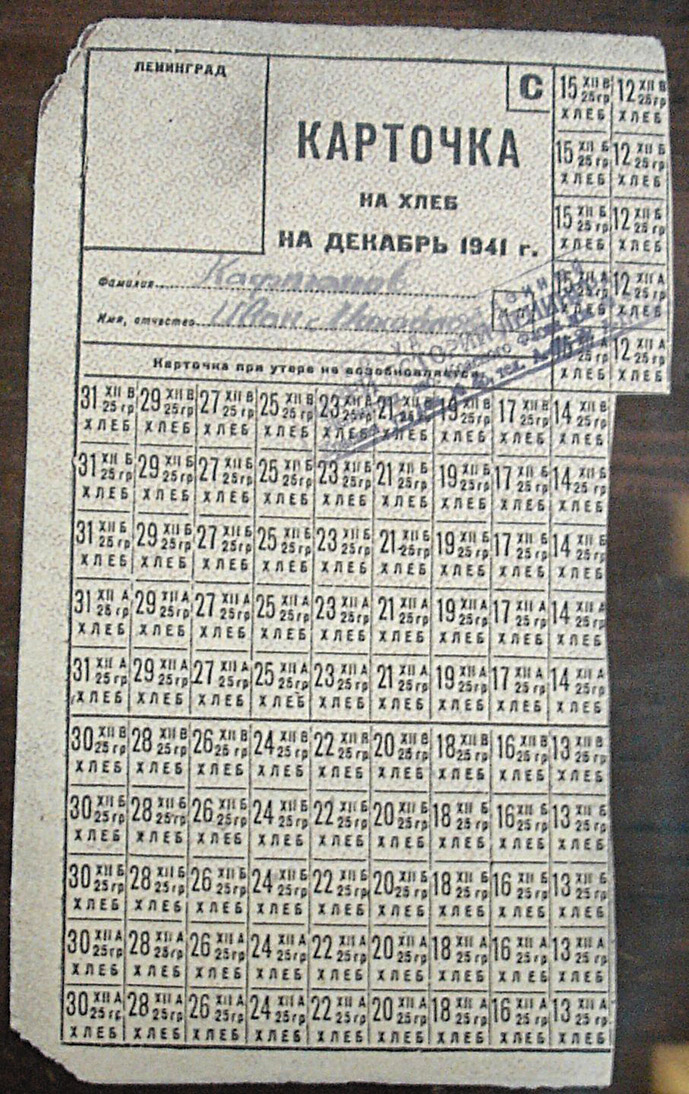

Ко времени образования СССР у советских республик уже был опыт К. с. С введением хлебной монополии 25 марта 1917 часть хлеба, а затем и других продуктов распределялась по карточкам. В период военного коммунизма такое распределение преобладало, и государство боролось с торговлей. С переходом к новой экономической политике (НЭП) в 1921 К. с. была отменена. В 1929—1931 в связи со свертыванием НЭП и концентрацией всех ресурсов в руках государства в условиях первой пятилетки (см. Первый пятилетний план 1928—1932) была восстановлена К. с. для городского населения и работников государственного сектора. При этом по карточкам продукты приобретали за деньги, но по сниженным ценам. К. с. была отменена в 1935. Государственные цены на продовольствие устанавливались ниже старых коммерческих и выше прежних цен по карточкам. При этом существовали ограничения по отпуску товара в одни руки. В связи с нехваткой продуктов в регионах вводились карточки. С началом Великой Отечественной войны К. с. была введена в июле 1941. При этом сохранялись система коммерческой торговли по высоким ценам (которая была призвана обеспечивать прежде всего командировочных сотрудников) и «черный рынок», против которого на этот раз государство не вело активной борьбы.

14 декабря 1947 К. с. была отменена и одновременно была проведена денежная реформа. Масштаб цен снижался в 10 раз вместе с зарплатами. Старые деньги можно было обменять на новые 1 к 10, но в очень короткие сроки. В выигрыше оказались лишь те, кто хранил деньги в сберкассах (обмен производился по номиналу для вкладов до 3 тыс. руб. и далее в пропорции 3 : 2 до 10 тыс. и 2 : 1 свыше этой суммы). Денежная реформа, сильно сократившая сбережения граждан, предотвратила массовую скупку продовольствия после отмены карточек. На продукты были введены единые государственные цены, которые повысились по сравнению с ценами по карточкам. В дальнейшем проводилось снижение цен на потребительские товары, и соотношение цен и зарплат стало приближаться к довоенному.

В 1970—1980-е в отдельных регионах в связи с дефицитом товаров вводились карточки. В связи с дезорганизацией снабжения в 1990—1991 вводились талоны, которые должны были обеспечить доступ к товарам прежде всего местных жителей. И карточки, и талоны давали право на приобретение продукции по норме за деньги.

Лит.: Богданова Ю. С. Нарастание продовольственного кризиса и введение нормированного снабжения продовольственными товарами в Челябинской области (начало 1980-х годов) // Наука ЮУрГУ. Секции социально-гуманитарных наук: материалы 66-й научной конференции. Челябинск, 2014; Глейзер М. М. Продовольственные и промтоварные карточки Петрограда-Ленинграда 1917—1947. СПб., 2012; Дэвис Р. У., Хлевнюк О. В. Вторая пятилетка: механизм смены экономической политики // Отечественная история. 1994. № 3; Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия». Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927—1941. М., 1998; История КПСС. М., 2013; Шубин А. В. Парадоксы Перестройки: упущенный шанс СССР. М., 2005; Davies R. W. The Soviet Economy in Turmoil, 1929—1930. London, 1989; Davies R. W. Crisis and Progress in the Soviet Economy, 1931—1933. Basingstoke, 1996.