ГУРЬЯНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ - иконописец, реставратор, коллекционер, владелец иконописной мастерской в Москве.

Из крестьян, художественное образование получил в Мстёре, являвшейся в XIX веке наряду с Палехом и Холуем значительным центром иконописания. Как и другие жители слободы, по-видимому, происходил из среды старообрядцев.

В 1890 году Гурьянов переехал в Москву и основал там собственное дело. Вскоре его мастерская стала одной из ведущих, в 1905 году Гурьянов получил звание «поставщика двора Его Императорского Величества» и преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны. Мастер был удостоен многочисленных наград и даров от представителей императорской семьи. С 1912 года придворный иконописец. Его дочь Зоя была крестницей мученика царя Николая II, что подтверждается дарственной надписью Гурьянова императору на обороте иконы «Преподобный Серафим Саровский, с 9 клеймами жития и образом Божией Матери Умиление» 1908 год (ГМИР). При подготовке к празднованию 300-летия царствования Дома Романовых в 1912 году в мастерской Гурьянова по императорскому заказу создана серия икон-пядниц нового иконографического извода - с изображением святителя Алексия Московского и преподобного Серафима Саровского, молящихся Феодоровскому образу Божией Матери (ГТГ - дар преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, ГИМ, частное собрание), а в 1913 году - иконы избранных святых, соименных членам царской семьи (2 в ГЭ, ГМИР), в том числе из Александровского дворца в Царском Селе и собора Феодоровской иконы Божией Матери. Ростовой образ преподобного Серафима Саровского (около 1903) письма Гурьянова хранился у великого князя Сергея Александровича.

Важной вехой в профессиональной деятельности Гурьянова стала реставрация в 1904-1905 годах иконы «Святая Троица Ветхозаветная» 1-й четверти XV века письма преподобного Андрея Рублёва (ГТГ), о чем в 1906 году мастер издал книгу - отчет о проделанной работе. В 1904 году на 1-й Всероссийской выставке монастырских работ и церковной утвари в Санкт-Петербурге Гурьянов был удостоен высшей награды - почетного диплома за «отличное художественное исполнение икон разного стиля» (Тарасов. 1995. С. 186. Ил. 64). Согласно тексту на визитной карточке Гурьянова, в мастерской писались иконы «в византийском, греческом, новгородском, московском, строгановском и фряжском стилях, прозрачные картины на стекле и полотне» (Там же. С. 192). Однако неясно, участвовал ли сам хозяин мастерской в создании икон, или его подпись являлась своего рода «рекламной маркой». Скорее всего новые иконографии разрабатывались при непосредственном участии Гурьянова, который согласовывал эскизы с заказчиками.

Мастерская Гурьянова выполнила ряд ответственных заказов: реставрацию икон ТСЛ, Успенского, Благовещенского и Верхоспасского соборов Московского Кремля, кремлевской Мироваренной палаты; росписи соборов в Варшаве, Петергофе, в Саровской и Югской Дорофеевой пустынях, в Новоспасском, Знаменском, Страстном, Перервинском, Гуслицком, Козельщинском и Никольском единоверческом монастырях; работы за границей - в Андреевском скиту на Афоне, в храмах Токио, Киото, Мацуямы, в Буэнос-Айресе, Берлине, Вене. К прославлению преподобного Серафима Саровского в 1903 году были выполнены иконописные работы для украшения раки святого и сени над его мощами (сохранилась фотография крышки раки - РГИА. Ф. 835. Оп. 2. Ед. 200. Л. 17).

Известно несколько крупных работ мастерской Гурьянова для столичных храмов (не сохранились). Около 1906 года были написаны образа для иконостаса церкви Иверской иконы Божией Матери при императорском Женском педагогическом институте в Санкт-Петербурге. В 1910-1911 годах исполнен иконостас и запрестольный образ для церкви Благовещения Богородицы при гимназии Русского собрания. В начале 10-х годов XX века вместе с Н.С. Емельяновым, Г.О. Чириковым Гурьянов писал копии древних икон для собора Феодоровской иконы Божией Матери, возведенного в Санкт-Петербурге в память 300-летия царствования Дома Романовых. Тогда же по древним образцам в мастерской создан 2-ярусный иконостас санкт-петербургского храма Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня и святителя Николая Чудотворца (Спас на Водах) - памятника погибшим в Цусимском сражении морякам. Икона работы Гурьянова находилась в нижнем пещерном храме во имя преподобного Серафима Саровского в государевом Феодоровском соборе в Царском Селе (освящен в 1912 году). К 1916 году написаны иконы для домовой церкви Спаса Нерукотворного при Военно-походной канцелярии.

В начале XX века по заказу Комитета попечительства о русской иконописи в числе других мстёрских иконописцев (известны особой склонностью к «подстаринному» письму) Гурьянов выполнял точные копии древних прославленных византийских и русских икон для издания Лицевого иконописного подлинника (Кондаков Н.П. Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. СПб., 1905. (Лицевой иконописный подлинник; 1)). К этой группе принадлежит 8 икон разных иконографий из собрания ГРМ, скопированных Гурьяновым в 1902-1903 годах с произведений, хранившихся в Никольском единоверческом мон-астыре и в старообрядческой молельне на Преображенском кладбище в Москве, «Спас Нерукотворный» 1902 года - с почитаемого образа из московского Андроникова монастыря.

Гурьянов являлся членом ОЛДП, Петроградского и Московского археологических институтов, МАО, Комиссии по осмотру и изучению церковной старины Москвы и Московской епархии, Ростовского музея церковных древностей, Владимирской губернии ученой архивной комиссии, Румянцевского музея, некоторых благотворительных учреждений.

Другое значительное направление деятельности Гурьянова - публикация памятников древнерусской живописи и литературы. Благодаря Гурьянову увидели свет такие издания, как «Переводы с древних икон» (1902), «Лицевые святцы XVII века Никольского единоверческого монастыря в Москве» (1904), «Иконы Спасителя письма Симона Ушакова» (1907) и др. В них, в частности, встречаются ссылки на иконы и прориси из собственной коллекции Гурьянова Мастер снимал прориси с древних памятников, например с уникальной иконы «Московские святые» 2-й половины XVII века из старообрядческой молельни на Преображенском кладбище в Москве (Успенский А.И. Икона с изображениями Московских святых из молитвенного дома Преображенского старообрядческого кладбища в Москве // Моск. ЦВед. 1902. № 40. С. 465-466; Маркелов. Святые Др.евней Руси. С. 340-341, 616-617. № 169). После событий 1917 года художник, очевидно, вернулся в Мстёру (Семеновский Д.Н. Мстёра. М.; Иваново, 1937. С. 137-138).

В настоящее время в музейных, церковных и частных собраниях выявлено около 40 икон с подписями Гурьянова, выполненными, как правило, мелкими буквами справа возле нижней лузги, на обороте иногда встречается штамп мастерской или дарственная надпись художника. Наиболее ранним произведением является Казанская икона Божией Матери 1892 года (частное собрание), написанная, очевидно, самим Гурьяновым по заказу А.М. Гордеева (Данченко Е.А., Красилин М.М. Материалы к словарю иконописцев XVII-XX веков: (По данным обследования церковных и других коллекций 1973-1993 годов). М., 1994. С. 14-15. № 41). Иверская икона Божией Матери 1898 года. (частное собрание), согласно подписи, «в меньшем размере точная копия» чудотворного образа из Иверской часовни у Воскресенских ворот в Москве. Аналогичный список большого размера создан в 1901 года (ГРМ) как дар Е.В. Богданович от московских хоругвеносцев, в числе которых поименован Гурьяновым. К авторским произведениям мастера, по мнению К. Коткаваара, относится икона Божией Матери «Иерусалимская» 1901 года из Нововалаамского монастыря в Финляндии (Kotkavaara. 2000. S. 77, 80). Вкладом мученика императора Николая II в часовню города Торнио являлся образ «Спас Нерукотворный» 1909 года (Музей Правосл. Церкви в Куопио, Финляндия).

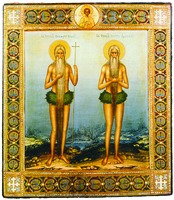

Другие сохранившиеся иконы мастерской Гурьянова: «Великомученик Феодор Тирон» 1898 (ГМИР), «Преподобный Геннадий Костромской» 1900 (ГИМ), «Ангел-хранитель» 1901 и 1912 годы (частное собрание, ГМИР) - новый вариант иконографии Ангела-хранителя на фоне Московского Кремля, «Богоматерь на престоле» 1902 г. (ГЭ), «Покров Богородицы» 1902 г. (ГМИР), Тихвинская икона Божией Матери 1902 г. (ГРМ), «Преподобные Онуфрий Великий и Петр Афонский» 1902 (собрание В.А. Бондаренко), «Святая Мария Магдалина» 1910 (ГЭ), «Господь Вседержитель» 1910 (собрание В.А. Бондаренко) - со старообрядческим перстосложением десницы и написанием имени Иисуса Христа, «Избранные святые» 1911 (ГМИР) - образ святых, память которых празднуется 19 февраля, написан к 50-летию отмены крепостного права, икона Божией Матери «Иерусалимская» 1912 (Троицкий собор Серафимо-Дивеевского монастыря), «Преподобный Иоанн Лествичник и праведница Елисавета» 1913 (частное собрание) - мерная икона, благословение родителей Е.Б. Шереметевой, «Иисус Христос в белом хитоне» 10-х годов XX века (собрание В.А. Бондаренко) - из икон дворцового имущества, «Благоверный великий князь Александр Невский» начало XX века (собрание В.А. Бондаренко) - дар иконописца священнику А.И. Глаголевскому к 25-летию священства.

Характерными художественными особенностями произведений Гурьянова и его мастерской являются ориентация на древнерусские образцы (нередко с влиянием стиля модерн), использование канонической иконографии (иногда со старообрядческими деталями), высокий профессионализм исполнения образа, миниатюрность письма, колорит из плотно положенных, насыщенных красок с тонким, изящным ассистом, орнаментами и «золотопробельным» письмом складок (преобладание оливково-охристых или холодных голубых цветов, сочетание листового и твореного золота и серебра разных оттенков), прием «отборки» вместо плави в моделировке личного, дополнение образа серебряным басменным окладом или рамой. Некоторые иконы написаны на 2-слойной доске (основа из цельного куска дерева дублирована) с глубоким ковчегом, с врезными встречными шпонками, оборот, как правило, закрывался тканью («рубашкой»). По мнению исследователей творчества Гурьянова (И.В. Сосновцева), выходившая из его мастерской иконописная продукция была достаточно разнообразна в стилевом и технологическом отношении по сравнению с продукцией других крупных предприятий мстёрских художников (И по плодам узнается древо. 2003. С. 586).

Иллюстрации:

Архив ПЭ.

Сочинения:

Две местные иконы Св. Троицы в Троицком соборе ТСЛ и их реставрация. М., 1906;

Икона Явления Божией Матери прп. Сергию, писанная на гробовой доске преподобного, сопутствовавшая войскам в рус.-япон. войне. М., 1907;

Иконы Спасителя, письма Симона Ушакова. М., 1907;

Сказание о блж. вел. кнг. Евдокии, во инокинях Евфросинии. М., 1907;

Запрестольный крест Успенского собора, сооруженный повелением царя Иоанна Васильевича Грозного, хранящийся в Патриаршей (Синод.) ризнице. М., 1911.