ДАЛЬ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ - Архитектор, реставратор, историк архитектуры.

Родилсяё в семье филолога, этнографа, врача, член-корреспондент АН, автора «Толкового Словаря живого великорусского языка» В.И. Даля - чиновника по особым поручениям при оренбургском военном губернаторе В.А. Перовском, который стал крестным отцом Даля играл важную роль в карьере Даля и его отца. В 1841 году семья переехала в Санкт-Петербург, в 1849 году - в Нижний Новгород. В доме Далей бывали церковный историк архимандрит Макарий (Миролюбов), писатель, этнограф П.И. Мельников-Печерский, краевед Н.И. Храмцовский.

В 1850 году Даль поступил вольноопределяющимся в Санкт-Петербургский университет, не окончив который, в 1853 году перешел в рисовальные классы АХ. В 1854-1855 годах получил малую и большую серебряные медали. С декабря 1855 до апрель 1856 года добровольцем, в звании юнкера стрелкового полка, участвовал в Крымской войне, оставил зарисовки событий. В 1857 году, после перенесенного тифа, вышел в отставку в чине поручика и вернулся к академическим занятиям по курсу архитектуры. Среди его учебных проектов - католический собор с училищем и сиротским домом на 50 человек (1858, малая золотая медаль) и «Роскошные публичные бани» (1859, большая золотая медаль). 31 июля 1859 года выпущен из АХ со званием классного художника архитектуры 1-й степени и в декабре того же года на казенный счет направлен в пенсионерскую поездку. Посетил Италию, Францию, Великобританию; в марте 1860 года в Ницце представил коллекцию рисунков великой княгине Марии Николаевне (хранятся в НИМРАХ и ГРМ). В 1862 году в Париже прослушал курс лекций по механике и архитектуре в Школе изящных искусств. В конце 1864 года, вернувшись в Россию, Даль совершил поездку по Московской, Нижегородской и Новгородской губерниям, где заинтересовался памятниками древнерусского зодчества.

В апреле 1865 года Д.аль вновь отправился за границу, изучал памятники Северной Германии, Дании, Нидерландов и Бельгии, повторно побывал во Франции и Италии. Участвовал в конкурсах на восстановление Флорентийского собора (1865), фасада Миланского собора (1866). По возвращении на родину в 1866 году получил звание академика архитектуры за осуществленный в 1862 году проект реставрации публичных бань в Помпеях, был определен сверхштатным техником Строительного отделения Нижегородского губернского правления, уделял большее внимание исследовательской работе и экспедициям, а также преподаванию совместно с А.О. Карелиным в Первой нижегородской общедоступной художественной школе.

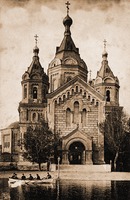

Вероятно, участие Даля в проектировании собора во имя благоверного кзязя Александра Невского с приделами святой равноапостольной Марии Магдалины и святителя Николая Мирликийского в Нижнем Новгороде (т. н. Новый Ярмарочный собор), сооружение которого было задумано после посещения в 1858 года нижегородской ярмарки императором Александром Николаевичем и императрицей Марией Александровной и осуществлено на пожертвование кашинского купца 2-й гильдии Н.В. Терликова, избранного председателем Комитета по строительству храма. Составителем проекта стал губернский архитектор Р.Я. Килевейн (1825-1895 годы), предполагается, что Даль принадлежит авторство композиции храма (1864), имеющей 2 прототипа: церковь Благовещения Пресвятой Богородицы при лейб-гвардии Конном полку в Санкт-Петербурге (архитектор К.А. Тон, 1844-1849 годы) и шатровый Борисоглебский собор в городе Старица (1558-1561 годы, не сохранился). Однако 18 ноября 1865 года император утвердил «заменительный» проект неизвестного санкт-петербургского архитектора. Далю принадлежит, вероятно, доработка художественной стороны проекта (1866-1867 годы). В 1869-1875 годах он вел наблюдение за строительством, которым руководил Килевейн. Храм, градообразующая высотная доминанта Нижнего Новгорода (освящен 20 июля 1881 года, закрыт в 1930 году, в 1992 году возобновлены богослужения), типологически близок к возведенным в то же время соборам во имя Успения Пресвятой Богородицы в Гельсингфорсе (Хельсинки) (архитектор А.М. Горностаев, проект 1859 года, 1860-1868 годы) и во имя благоверного князя Александра Невского в Париже (архитектор Р.И. Кузьмин, 1859-1862 годы). Собор представляет собой центрическое монументальное сооружение высотой 79 м, крестообразное в плане, с одной 5-гранной апсидой, завершенное пирамидальной композицией из пяти 8-гранных шатров, увенчанных луковичными главками. В северо-западном барабане устроена звонница. В декоре фасадов сочетаются элементы русского стиля, преобладающего в постройке (шатры, луковичные главки, кокошники в основании барабанов), с деталями романского и византийского происхождения (аркатурные пояса и ползучие арочки). Даль принимал участие в устройстве иконостасов в 1876 году.

В Нижнем Новгороде Даль реализовал бо́льшую часть своих архитектурных проектов, однако его церковные постройки были уничтожены после 1917 года (кроме колокольни (1876) церкви святого Иоанна Предтечи (1870-1871 годы)). В 1864 году Даль составил проект часовни во имя благоверного князя Александра Невского для подворья Феодоровского Городецкого монастыря близ Московского вокзала в Нижнем Новгороде. Впоследствии по проекту Даля, утвержденному 20 ноября 1869 года, под его руководством в течение строительного сезона 1870 года часовня была перестроена в 3-престольную церковь. Крестообразный в плане храм венчало шатровое пятиглавие, фасады завершали щипцы. В том же году по проекту Даля была сооружена шатровая часовня женского Серафимо-Понетаевского монастыря с кельями для сестер. В 1873-1890 году по проекту Даля на средства прихожанина Д.А. Обрядчикова была построена 3-престольная церковь с главным престолом во имя святых Космы, Дамиана и Димитрия Солунского на Софроновской площади. Величественный 3-частный храм увенчивало луковичное пятиглавие пирамидальной композиции над основным объемом и шатровая колокольня над притвором. Фасады завершались щипцами, декор сочетал элементы русской и романской архитектуры. С 1870 до 1875 года продолжалась работа Даля над проектом надгробия Косме Минину в виде шатровой сени в русском стиле в Спасо-Преображенском соборе (работы завершены в 1886 году под руководством Килевейна). Предполагается также участие Даля в сооружении колокольни Никольской церкви (1870) и дома причта Казанской церкви (1867-1872 годы) на Зеленском съезде, при отделке которого впервые в Нижнем Новгороде был применен бетон.

В Нижнем Новгороде Даль воплотил идеи «археологического направления» в архитектуре, стремясь к достоверному воспроизведению элементов древнерусского зодчества. Здесь, в основном в 1871-1872 годах, Даль осуществлял постройку каменного театра (не сохранился), перестройку зданий Духовной семинарии, удельной и почтовой контор. В Серафимо-Понетаевском монастыре он работал над устройством церкви (вероятно, церковь Божией Матери «Живоносный источник»). Возможно, по проекту Даля был построен усадебный дом в имении Быковка под городом Васильсурском (Нижегородской губернии) для А.В. Демидова (не сохранился).

Даль был автором проекта устройства иконостаса кафедрального собора святителя Николая в Праге (1871), многоярусного иконостаса для храма в Вене (1873, не осуществлен), куда Даль был командирован на международную выставку (Корреспонденция из Вены // Зодчий. 1873. № 2. С. 27-28). В 1877 году он составил проект здания русского отдела на Парижской выставке (не осуществлен).

В качестве действительного члена Нижегородского губернии статистического комитета (с 1868 года) с октября 1868 года на основании трудов архимандрита Макария (Миролюбова) и указаний Мельникова-Печерского Даль организовывал и участвовал в экспедициях по изучению зодчества Нижегородского края (Балахна, Городец, Семёнов, Дудин, Островоезерский монастырь, Арзамас), осуществлял фиксацию древних зданий (Общее годовое собрание Нижегородского губернии статистического комитета 16 февраля 1869 года. Нижний Новгород, 1869. С. 12-19). Он стал известен как один из основоположников научной реставрации и научно-практического изучения русской архитектуры, как исследователь древнерусского деревянного (в т. ч. гражданского) и оборонного зодчества. Даль выполнил проекты реставрации Спасской церкви в селе Пурех с надстройкой колокольни (1871, не осуществлен), обмеры нижегородских храмов: соборов Благовещенского (совместно с Килевейном) и Печерского монастырей, Архангельского собора (1871-1872 годы).

С 1868 года Даль - член Московского архитектурного общества (с 1875 года - его новосозданной исторической комиссии) и Общества древнерусского искусства (Даль составил проект диплома для его членов и написал о нем статью: Московское общество древнерусского искусства // ВАИ. 1888. Вып. 7. Отд. 3. С. 33-35); с 1869 года - член-корреспондент МАО (с 1873 года действительный член); с 1872 года - член Санкт-Петербургского общества архитекторов (в журнале «Зодчий», издаваемом обществом, Даль впоследствии заведовал русским отделом); с 1876 года - действительный член Императорского Русского археологического общества.

1 июня 1873 года Даль был определен в АХ сверхштатным адъюнкт-профессором для обследования памятников архитектуры (1873-1877 годы). В 1873 года Совет академии направил Даля совместно с учениками-архитекторами В.П. Леоновым и Б.К. Веселовским в командировку по России для сбора материалов по русскому искусству, прежде всего архитектуре. Поездка была предпринята в связи с проблемой сохранения памятников архитектуры «от разорения, уничтожения и переделок». В апреле 1874 года они обследовали Московскую, Ярославскую, Владимирскую, Нижегородскую, Казанскую губернии, посетив, в частности, Троице-Сергиеву лавру, Балахну, Гороховец, Чебоксары, Макарьев, Свияжск, Казань. Перед следующей поездкой (1876) Даль разослал по северным губерниям вопросники о памятниках древнерусского искусства. Он побывал в Олонецкой, Вологодской, Новгородской губерниях, в частности в Кижах, Белозерске, Кириллове, Вологде, Оштинском погосте, Муромском Успенском монастыре (Олонецкой губернии). Даль выявил около десятка разных типов деревянных церквей; в числе открытых им памятников был и знаменитый Кижский погост. Рисунки деревянных церквей были представлены в 1877 году на технической выставке в Соляном городке в Санкт-Петербурге.

В 1874 году Даль переехал в Москву и поселился в доме отца на Б. Грузинской улице, реконструировал дом, внес в его облик элементы народного зодчества (в 1971-1972 годах этот дом реставрировался по проекту архитектора В.А. Виноградова). Дом Далей являлся одним из культурных центров Москвы, в нем бывали С.Т. Аксаков, А.Ф. Вельтман, Мельников-Печерский, В.Г. Перов, А.Ф. Писемский, М.П. Погодин, П.М. Третьяков и др.

С 1874 года Даль - сверхштатный младший помощник, с 1878 года - помощник главного архитектора по постройке храма Христа Спасителя. Он выполнил проекты размещения росписей и орнаментальных композиций на хорах, орнаментов центральной части. Вероятно, Далю (возможно, совместно с А.И. Резановым) принадлежит окончательный проект иконостаса в виде шатрового храма высотой 26,6 м, служащего одновременно надпрестольной сенью. По рисункам Даля выполнены позолоченный, украшенный живописью по эмали и драгоценными камнями оклад Евангелия для главного алтаря, напрестольный золоченый с эмалью крест, украшенный аметистами, дарохранительница для Николаевского придела в виде шатровой, увенчанной луковичной главкой часовни на пьедестале из шокшинского порфира. Далю принадлежат проекты паникадила, выносного фонаря, дикирия, кадил, тарелей, крестов.

С 1875 года Даль - член Строительного совета при московской городской управе, преподаватель Училища живописи, ваяния и зодчества, архитектор Румянцевского музея. В Москве Даль построил крытый Смоленский рынок (1876, не сохранился), торговые ряды на Ирининской улице (улица Ф. Энгельса, 1876, не сохранился), дом художника А.П. Боголюбова (1877). Проекты церкви в византийском стиле во дворе Румянцевского музея (1872), Исторического музея (1874-1875 годы, 2-я премия), естественно-исторического и сельскохозяйственного отделов Политехнического музея (1874) (в русском стиле) не были реализованы.

Даль участвовал в реставрационных работах в Кремле (с 1874 года) и Китай-городе (с 1875 года), входил в состав комиссий по реставрации Потешного дворца, Правильной и Книгохранительной палат (Синодальной типографии, 1876), обследовал крепость в Коломне, указав на необходимость ее консервации (1876).

В историко-теоретических работах «Историческое исследование памятников русского зодчества» (Зодчий. 1872. № 2. С. 9-11; № 5. С. 68-70; № 7. С. 101-105; 1873. № 1. С. 4-7; № 5. С. 56-59; 1875. № 11/12. С. 132-134) и «Материалы для истории русского гражданского зодчества» (Там же. 1874. № 3. С. 30-32; № 7. С. 93-94; № 12. С. 153-154) Даль утверждал, что развитие самосознания и «более серьезное изучение глубины духовной жизни русского народа» привели к доминированию русского стиля в искусстве; прежнее постоянное и всецельное подражание продуктам духовной деятельности Запада уступает мало-помалу самостоятельной разработке обильных материалов, накопленных целыми веками русской жизни» (Историческое исследование памятников русского зодчества // Там же. 1872. № 2. С. 9). Рост национального самосознания, возрождение самобытности Даль считал неотделимыми от научного прогресса. Ему был близок научный интерес к средневековью французского теоретика и историка архитектуры Э. Виолле-ле-Дюка, на труд которого Даль отозвался сочувственной рецензией (L'art russe: Соч. г. Е. Виолле-ле-Дюка. М., 1877). По признанию Даля, его, как оренбургского уроженца, особенно интересовало «восточное влияние» на русское искусство. В 1871 году планировалась его поездка в Индию по заданию АХ с целью выяснения истоков русского зодчества. Разработанную им программу поддержало Санкт-Петербургское общество архитекторов, одобрительную рецензию подготовил архитектор И.И. Горностаев (экспедиция не состоялась).

Даля как ведущего представителя «археологического» и «научно-прагматического» направлений русского стиля привлекало «отсутствие фальшивых частей здания», взаимосвязь архитектурной формы и конструкции. В деревянном зодчестве он видел столь близкое ему сочетание рациональности и красоты, соответствие внешних форм здания внутренней планировке, «правду материала» (Старинная деревянная изба из альбома Чернецова // Зодчий. 1872. № 3. С. 32; Древние деревянные церкви в России // Там же. 1875. № 6. С. 78-79; Старинные деревянные церкви Олонецкой губернии // Там же. 1877. № 11/12. С. 97-98). Для преемников Даля оказались важными зафиксированные им разнообразные декоративные мотивы деревянных зданий, которые стали воспроизводиться и в каменных сооружениях.

В трудах последних лет он анализировал вопросы охраны памятников и строительного законодательства (К вопросу о Cтроительном Уставе // Зодчий. 1874. № 1/2. С. 4-5; Сохранение древнерусских памятников // Там же. 1874. № 12. С. 156-157; К проекту МАО по сохранению памятников // Тр. 1-го Археологического съезда в Москве. М., 1871. Т. 2. С. 60), градостроительные последствия «строительной горячки» в Москве и деятельность архитекторов-современников (Строительная деятельность Москвы // Зодчий. 1876. № 4. С. 39-41); описывал памятники древней столицы и Подмосковья (Московские древности: Звенигородский Успенский собор // ВОДИ. 1874. Вып. 1/3. Смесь. С. 14-16; Ц. Грузинской Божией Матери в Москве // Зодчий. 1877. № 9/10. С. 87-88).

Семьи Даль не имел; скончался скоропостижно; погребен рядом с отцом на Ваганьковском кладбище, надгробие которому в русском стиле было выполнено по проекту Даля.

Иллюстрации:

Архив ПЭ.

Сочинения:

Заметка о медных гривнах XII в. // Древности: Тр. МАО. 1874. Т. 4. Вып. 1. С. 74-76

По вопросу архитектуры XII в. в Суздальском княжестве // Тр. 1-го Археол. съезда. М., 1871. Т. 1. С. 277

Кадила // Зодчий. 1874. № 1/2. С. 9

Автор статьи: Свящ. Александр Берташ