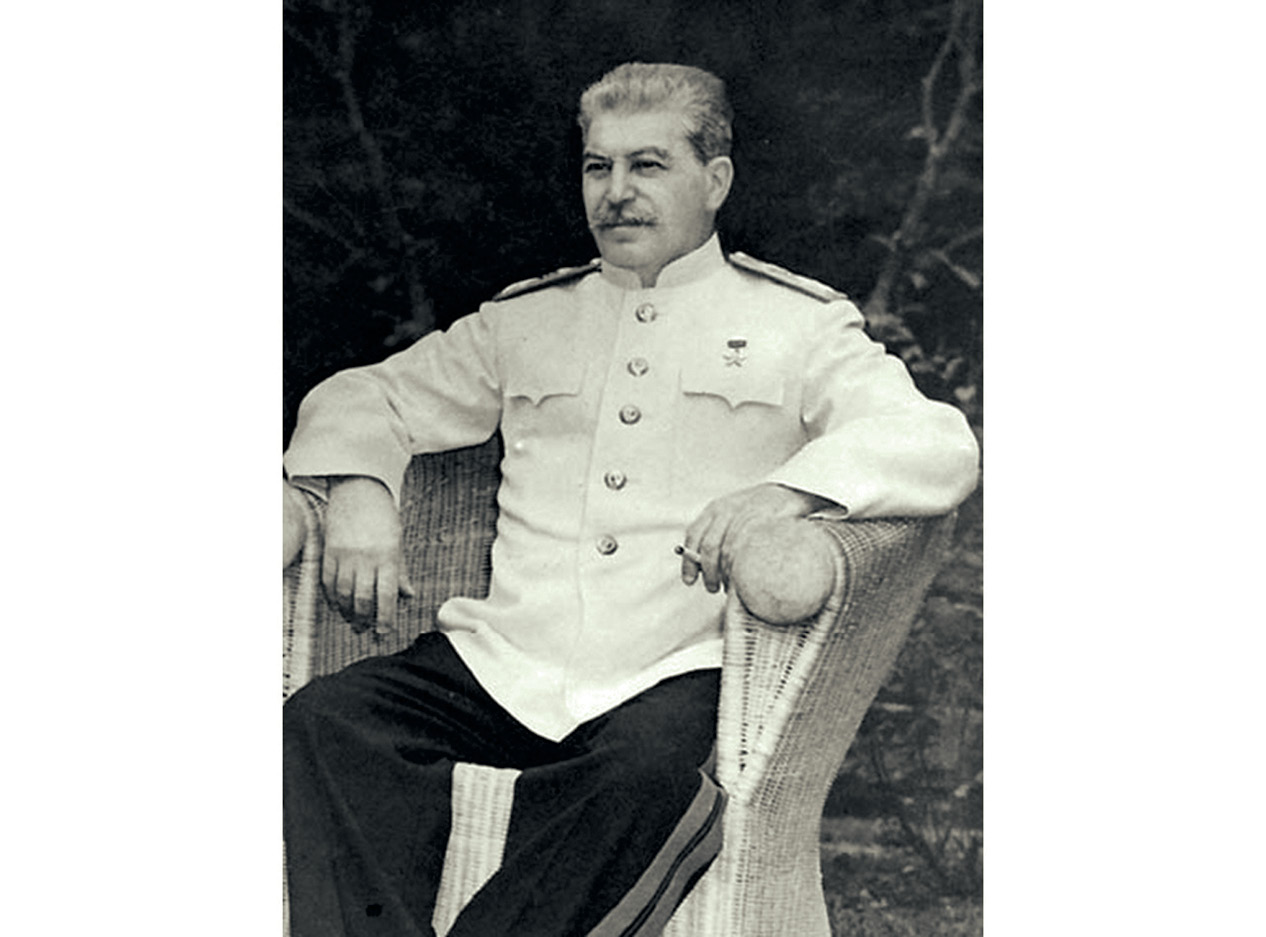

Стáлин, Иосиф Виссарионович (наст. фамилия Джугашвили) (06[18].12.1878, Гори — 05.03.1953, Москва) — политический и государственный деятель, высший руководитель СССР. Сам С. считал, что родился 9 декабря 1879. Из семьи грузинского сапожника, в 1894 окончил Горийское духовное училище, затем учился в духовной семинарии, откуда был исключен «за неявку на экзамен» в 1899. В 1898 вступил в социал-демократическую организацию «Месаме-даси» («Третья группа»). Писал стихи. В 1901–1902 — член Тифлисского и Батумского комитетов Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Большевик с 1903. Взял себе псевдоним С. Делегат Таммерфорсской конференции РСДРП, IV и V съездов РСДРП. 6 раз арестовывался, 4 раза бежал. Был организатором экспроприаций в пользу большевиков. В 1907–1908 — член Бакинского комитета РСДРП. В 1912 по инициативе В. И. Ленина С. был заочно кооптирован в ЦК и Русское бюро ЦК РСДРП(б). Стал публиковаться как теоретик («Марксизм и национальный вопрос», 1913). В 1913 арестован и отправлен в ссылку в Туруханск.

После Февральской революции 1917 С. приехал в Петроград. 14[27] марта совместно с Л. Б. Каменевым и М. К. Мурановым стал одним из редакторов газеты «Правда», представителем большевиков в исполкоме Петроградского Совета. Первоначально С. занимал умеренные политические позиции, близкие к Л. Б. Каменеву. В апреле перешел на позиции В. И. Ленина. В июне С. стал членом бюро Центрального исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов от большевиков. На VI съезде РСДРП(б) (26 июля [8 августа] — 3[16] августа 1917) выступил с политическим отчетом ЦК, избран в состав ЦК. Член Политбюро ЦК РСДРП(б) в октябре 1917 и бюро ЦК (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Я. М. Свердлов и С.) в ноябре 1917. Входил в редколлегию ЦО большевиков («Рабочий и солдат», «Рабочий», «Пролетарий» «Рабочий путь»). Член Военно-революционного центра большевиков и Петроградского Военно-революционного комитета. Участник Октябрьского переворота 1917. В Совете народных комиссаров России занимал пост наркома национальностей. Член редколлегии «Правды». Соавтор Декларации прав народов России. В 1918 — уполномоченный ВЦИК по заготовке и вывозу хлеба на Сев. Кавказе, с июня — председатель военного совета Северо-Кавказского военного округа, в сентябре-октябре — член реввоенсовета Южного фронта. Один из руководителей обороны Царицына, где сблизился с К. Е. Ворошиловым. В октябре 1918 — июле 1919 и в мае 1920 — апреле 1922 — член Революционного военного совета республики, представитель ВЦИК в Совете рабочей и крестьянской обороны. Поддерживал «военную оппозицию». Конфликтовал с Л. Д. Троцким, отношения с которым уже в это время приобрели характер личной неприязни. В октябре 1918 — марте 1919 — член ЦК КП(б) Украины, член его заграничного бюро, т. е. фактически представитель КП(б) Украины в ЦК РКП(б). В июле–сентябре 1919 — член реввоенсовета Западного фронта, чрезвычайный уполномоченный Совета рабоче-крестьянской обороны Петрограда, один из организаторов разгрома войск Н. Н. Юденича. В октябре 1919 — январе 1920 — член реввоенсовета Южного фронта, один из организаторов разгрома войск А. И. Деникина. В ходе Советско-польской войны 1919–1920 был членом реввоенсовета Юго-западного фронта, задержал передачу 1-й Конной армии, участвовавшей в Львовской операции 1920, Западному фронту. Председатель Центрального бюро мусульманских организаций РКП(б). В 1919–1922 — нарком государственного контроля (рабоче-крестьянской инспекции). Кавалер ордена Красного знамени. С марта 1919 — член Политбюро и Оргбюро ЦК.

3 апреля 1922 С. был избран на только что учрежденный пост Генерального секретаря ЦК РКП(б). В сентябре В. И. Ленин отверг идею С. об «автономизации» советских республик с включением их в состав России. 30 декабря 1922 С. провозгласил образование СССР на его I съезде Советов. В своем письме к XII съезду РКП(б) партии Ленин предложил заменить С. на посту Генерального секретаря. Дело дошло до личного конфликта Ленина и С. Но приступ болезни вывел Ленина из политической жизни. Болезнь и кончина Ленина сделали С. одной из ключевых фигур в «коллективном руководстве» партией, которое сосредоточилось в руках так называемого руководящего коллектива — лидирующей фракции в Политбюро и Центральной контрольной комиссии РКП(б). Продолжая осуществлять расстановку кадров, С. обеспечивал своей фракции победу над левой оппозицией. В 1925 город Царицын был переименован в Сталинград.

С 1925 С. — член Исполкома Коммунистического интернационала (КИ). Как теоретик С. вслед за Лениным совместно с Н. И. Бухариным обосновывал возможность построения социализма в одной стране. Во время гражданской войны в Китае в 1920-х проводил политику постепенного укрепления позиций коммунистов в государственных структурах Китайской республики и в партии Гоминьдан. После провала этой политики в 1927 С. вплоть до середины 1930-х ориентировал коммунистические партии на крайне революционный курс, отказ от союзов с другими партиями. В экономической стратегии С. до 1928 следовал за Бухариным. В 1928 в условиях кризиса Новой экономической политики С. выступил инициатором «чрезвычайных мер» изъятия продовольствия, близкий мерам «военного коммунизма». Действия С. вызвали острый конфликт в руководстве ВКП(б). Против С. выступила сильная коалиция умеренных большевиков — Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский и др. С. одержал победу над ними, привлекая на свою сторону большинство ЦК и в 1929 добился осуждения своих противников как «правого уклона». После этого С. стал безусловным лидером партии. Успех был закреплен в декабре 1929, когда в связи с его 50-летием в стране была развернута широкая кампания восхваления С., заложившая основы культа личности С. Уделял большое внимание общению с деятелями культуры и науки, многие из которых (в том числе и зарубежные гости) находились под обаянием его личности. Его одобрение или осуждение решало в СССР судьбы фильмов и произведений, а часто и их творцов. В ходе борьбы с «правым уклоном» С. сформулировал новую стратегию форсированной индустриализации и коллективизации, которая осуществлялась в ходе осуществления I пятилетнего плана в СССР. Но 2 марта 1930 признал «перегибы» в проведении коллективизации (что не помешало вскоре возобновить ее форсированное проведение). Разразился голод в СССР 1932–1933. Эти годы были очень трудными и для С. лично — 9 ноября 1932 застрелилась его жена Н. С. Аллилуева. Для укрепления своей власти С. использовал массовые репрессии против реальных или мнимых противников, которые вылились в Большой террор 1937–1938. Идеологически С. обосновывал это «обострением классовой борьбы по мере построения социализма». В 1930-е, в условиях нарастающей угрозы со стороны Германии и Японии, С. санкционировал политику коллективной безопасности. В августе 1935 с санкции С. VII конгресс КИ открыл дорогу к антифашистскому союзу коммунистов с социал-демократами и демократами (Народный фронт). Но к 1938 политика сближения с Францией и с международной социал-демократией зашла в тупик. После неудачи в Гражданской войне в Испании 1936–1939 и Мюнхенского договора 1938 СССР оказался в изоляции. В 1939 С. согласился на сближение с Германией, что привело 23 августа 1939 к подписанию советско-германского пакта о ненападении (см. Советско-германские договоры 1939). В результате раздела сфер влияния в Вост. Европе С. получил возможность расширить границы СССР почти до границ Российской империи (см. Воссоединение Белоруссии и Украины 1939, Присоединение Прибалтики к СССР, Присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР). Частичную неудачу С. в этот период потерпел только в Советско-финляндской войне 1939–1940. С. регулярно рассматривал вопросы, связанные с производством новых видов вооружений. К июню 1941 советские войска значительно превосходили германские по количеству военной техники. Но эти силы не были развернуты и должным образом подготовлены к войне. 6 мая 1941 С. был назначен председателем Совета народных комиссаров. Теперь он был государственным руководителем не только фактически, но и формально, что облегчало взаимоотношения с другими государствами в период решающих событий Второй мировой войны 1939–1945. Однако С. неверно оценил планы А. Гитлера в отношении СССР, и столкновение с Германией началось с поражений.

22 июня 1941 началась Великая Отечественная война 1941–1945. 30 июня 1941 был создан Государственный комитет обороны (ГКО) под председательством С., сосредоточивший всю власть в стране. 10 июля С. возглавил Ставку Верховного Главнокомандования, 19 июля занял также пост наркома обороны (в 1946–1947 — министр вооруженных сил). 3 июля 1941 С. выступил по радио и в газетах, обратившись к патриотическим чувствам граждан СССР. С 8 августа С. — верховный главнокомандующий, лично участвовал в разработке основных операций советских войск, за ним оставалось последнее слово при принятии важнейших решений в годы войны. По мере военных успехов в 1942–1944 рос авторитет С. Он пошел на восстановление некоторых дореволюционных традиций страны. В 1943 были нормализованы отношения государства с Русской Православной церковью и другими конфессиями; в армии были введены погоны и традиционные офицерские звания, существовавшие до революции. С. лично редактировал новый, патриотический гимн СССР, заменивший «Интернационал». С. осуществлял депортации народов, по тем или иным причинам казавшиеся ему опасными (немцы Поволжья, чеченцы, ингуши, крымские татары, калмыки, карачаевцы, балкарцы, месхетинцы). 15 мая 1943 по инициативе С. был ликвидирован КИ, хотя контроль за политикой коммунистических партий сохранялся. На Тегеранской конференции 1943, Ялтинской конференции 1945, Потсдамской конференции 1945 и других международных встречах времен войны С. наряду с лидерами США и Великобритании («Большая тройка») определял судьбы послевоенного мира. В итоге Второй мировой войны 1939–1945 расширилась территория СССР, в сферу влияния СССР вошли страны Вост. Европы, часть Китая и Кореи. Герой социалистического труда (1939), Герой Советского Союза (1945), Генералиссимус (1945).

Во 2-й половине 1940-х СССР под руководством С. укреплял свое влияние в Вост. Европе и поддерживал коммунистические движения в Азии и других регионах. Противостояние с США и государствами Зап. Европы привело к холодной войне. В странах Вост. Европы под давлением СССР были установлены прокоммунистические режимы «народной демократии». С. не доверял восточноевропейским коммунистам и для контроля над ними создал Коминформ. В 1948 по инициативе С. развернулся Советско-югославский конфликт. С. санкционировал начало Корейской войны 1950–1953.

После физического и эмоционального напряжения времен войны ослабло здоровье С., значительную часть года он отдыхал на Черном море, передавая текущие дела своим выдвиженцам Г. М. Маленкову, Н. С. Хрущеву, Л. П. Берия и старым соратникам В. М. Молотову, А. А. Жданову, Л. М. Кагановичу, А. И. Микояну. Но резко критиковал их за малейшие просчеты или неверные с его точки зрения шаги. Принятие стратегических решений по-прежнему оставалось в руках С. Он санкционировал новую волну преследований интеллигенции, «борьбу с космополитизмом», а также новые вспышки террора, такие как Ленинградское дело, дело Еврейского антифашистского комитета, Дело врачей. В 1952 на XIX съезде КПСС по инициативе С. был изменен устав партии. Вместо Политбюро был учрежден более широкий Президиум ЦК, в который вошел и С., который также, вопреки собственному возражению, был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС. В 1952 вышла брошюра С. «Экономические проблемы социализма в СССР». С. обратился также к такой проблеме, как «Марксизм и вопросы языкознания». В результате «дела врачей» С. лишился своих прежних медиков. Также был арестован начальник его охраны Н. С. Власик. Был отстранен от работы А. Н. Поскребышев, заведующий секретариатом С. Всемогущий С. оказался в личной изоляции. 2 марта 1953 на даче в Кунцево ему стало плохо, он был парализован. Когда к С. были допущены медики, они уже не смогли оказать ему помощь, и С. скончался.

Тело С. было выставлено для прощания, и миллионы людей двинулись посмотреть на него, возникла давка. С. был похоронен в Мавзолее В. И. Ленина, который стал мавзолеем Ленина- С. Там тело оставалось до 1961. После критики культа личности С. на ХХ и ХХII съездах КПСС С. был перезахоронен у Кремлевской стены.

Соч.: Сочинения. 18 т. М., 1946–1949; М.–Тверь, 1997–2006.

Лит.: Письма И. В. Сталина В. М. Молотову 1925–1936 гг. М., 1995; Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы. М., 2001; Островский А. В. Кто стоял за спиной Сталина? М., 2002; Лубянка. Сталин и ВЧК-ОГПУ-НКВД. Январь 1922 — декабрь 1936. М., 2003; Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937–1938. М., 2004; Лубянка. Сталин и МГБ СССР. Март 1946 — март 1953. М., 2007; Шубин А. В. 1937: «Антитеррор» Сталина. М., 2010; Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2012; История Коммунистической партии Советского Союза. М., 2013; Шубин А. В. Мир на пути к войне (1933–1940). М., 2017. А. В. Шубин.