Рýсско-япóнская войнá 1904–1905 — война между Россией и Японией за господство на Дальнем Востоке.

Стремление России к дипломатическому и экономическому влиянию на Дальнем Востоке возросло в правление Александра III. В 1891 принято решение о строительстве Транссибирской магистрали, которая соединила бы европейскую Россию с восточносибирскими и дальневосточными районами. Активную роль в этом регионе стала также играть Япония, которая после реставрации Мэйдзи (1866) начала борьбу за влияние в Корее. Это привело к столкновению с Китаем (Японо-китайская война 1894–1895). Япония захватила Тайвань (Формозу) и часть Южн. Маньчжурии. По Симоносекскому мирному договору 1895 Япония приобрела о-ва Тайвань, Пэнхуледао (Пескадорские) и Ляодунский п-ов, что создало угрозу дальневосточным территориям России. С мая 1895 конфронтация стала неизбежной: Япония начала подготовку к войне на континенте, приняв в 1896 7-летнюю программу реорганизации сухопутной армии. 11 апреля 1895 Россия, Франция и Германия потребовали отказа Японии от аннексии Ляодунского п-ова (Тройственная интервенция). Япония уступила, Россия подписала с Китаем конвенцию об аренде Порт-Артура и Дальнего и строительстве к этим портам ветки от КВЖД (см. Китайско-восточная железная дорога). В октябре 1900 русские войска под предлогом подавления Ихэтуаньского восстания заняли Маньчжурию.

В 1902 Великобритания и Япония заключили союзный договор, а правящие круги России взяли курс на разрешение конфликта вооруженным путем (сторонники агрессивной политики на Дальнем Востоке объединились вокруг статс-секретаря А. М. Безобразова). Летом 1903 было учреждено наместничество на Дальнем Востоке, образованное из Приамурского генерал-губернаторства и китайской Квантунской области. Наместником был назначен адмирал Е. И. Алексеев, известный антияпонской позицией. Переговоры России и Японии о разделе сфер влияния в Маньчжурии и Корее велись в течение лета — осени и достигли крайнего напряжения в декабре 1903. В январе 1904 правительство Японии дало указание послу в Санкт-Петербурге прекратить переговоры. 22 января 1904 японское правительство приняло решение о начале войны против России. 24 января 1904 Япония разорвала дипломатические отношения с Россией. Последнее перед войной Особое совещание под председательством Николая II собралось 26 января того же года: на нем было принято решение атаковать японцев, если они перейдут в Корее 38-ю параллель. В тот же день поступили сведения, что японцы напали на русские суда в Корее и Маньчжурии (официально война объявлена 28 января). В ночь с 26 на 27 января атаке подверглась русская эскадра на рейде у Порт-Артура, а днем бой приняли крейсер «Варяг» (см. Руднев) и канонерская лодка «Кореец». В феврале командование российским флотом принял вице-адмирал С. О. Макаров, предпринявший ряд действий для удержания инициативы на море. 31 марта [13 апреля] он погиб при подрыве на мине флагманского броненосца «Петропавловск». Во главе эскадры был поставлен контр-адмирал В. К. Витгефт, который не смог удержать инициативу. Узнав о гибели Макарова, японское командование отдало приказ о высадке войск на Ляодунском п-ове. Тихоокеанская эскадра была заперта на внутреннем рейде Порт-Артура, и господство на море перешло к японцам. Блокада Порт-Артура позволила японцам осуществить в феврале высадку своих войск в Корее (1-я армия, генерал Т. Куроки, 45 тыс. человек). В апреле на Ляодунском п-ове начала высадку 2-я армия (генерал Я. Оку, 35 тыс. человек).

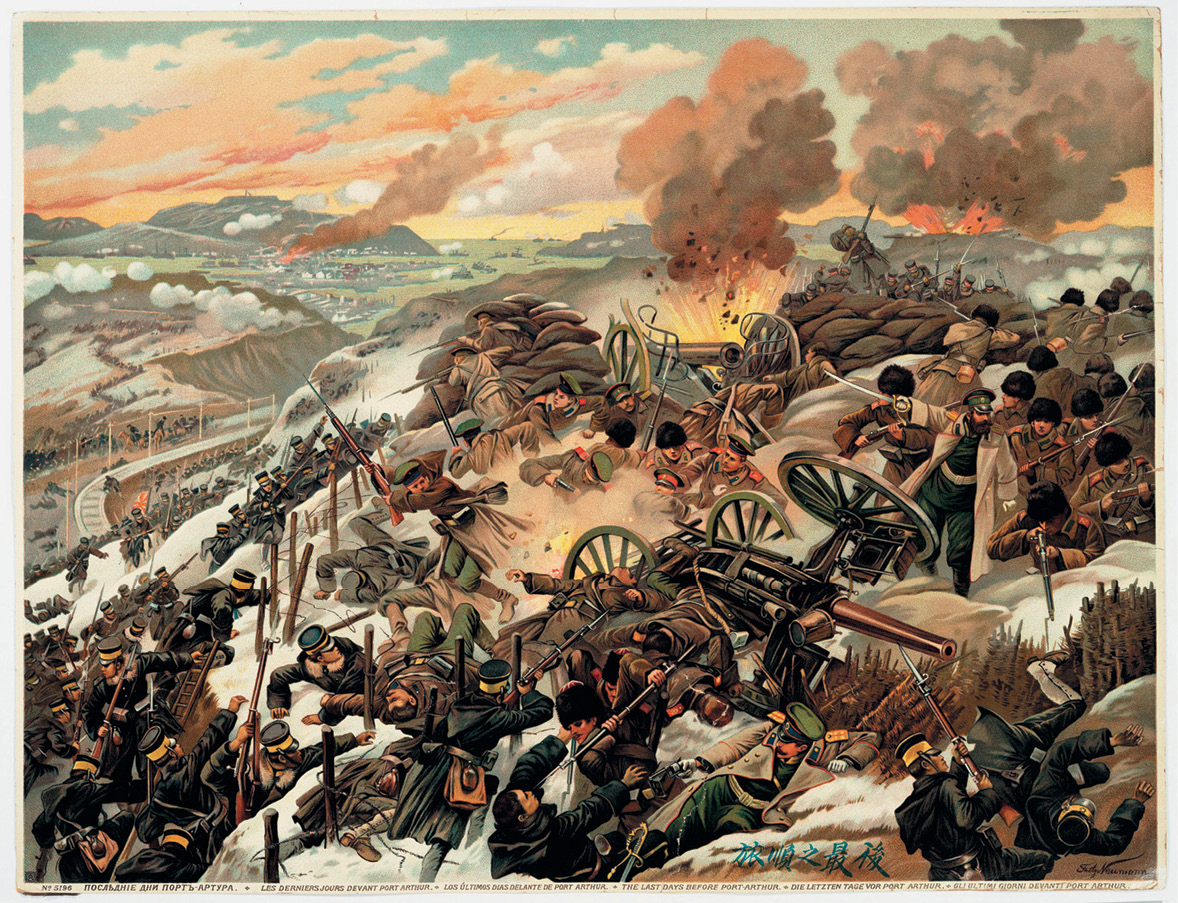

В апреле 1904 велись боевые действия на суше. Маньчжурской армией командовал генерал А. Н. Куропаткин, войска были сосредоточены в районах Хайчэн, Ляоян, Мукден, на Квантунском п-ове, во Владивостоке и Приамурье. Японцы одержали ряд побед, в том числе прервали связь Манчьжурской армии с Порт-Артуром (Цзиньчжоуский бой 1904). В августе произошло Ляоянское сражение, в котором приняли участие основные силы сторон. Несмотря на численное превосходство русской армии, Куропаткин отдал приказ об отступлении. К осени силы русской армии были пополнены (свыше 200 тыс. человек), и Куропаткин предпринял новую попытку перехватить инициативу из рук японцев. Однако и в боях на р. Шахэ (конец сентября — начало октября), и в сражении при Сандепу (январь 1905) ему не удалось добиться успеха, в частности снять блокаду. 20 декабря Порт-Артур был сдан.

11–25 февраля 1905 произошел бой близ Мукдена — самое масштабное сухопутное сражение войны. Японские армии насчитывали 260–270 тыс. штыков, около 900 полевых, 170 тяжелых орудий и до 200 пулеметов. Русские не уступали ни в численности войск (свыше 270 тыс. штыков), ни в артиллерии (более 1200 полевых и 250 тяжелых орудий), но отставали в обеспеченности новейшим вооружением — только 56 пулеметов. Русская армия потерпела поражение, в результате прорыва фронта и отступления в руках противника оказались запасы провианта, госпитали с ранеными, оружие. Куропаткин был снят с должности главнокомандующего, его место занял генерал Н. П. Линевич.

Поражения подорвали боевой дух армии: отмечались падение дисциплины и нарастание недовольства солдат и офицеров. Обе стороны были истощены, однако российское правительство продолжило войну, делая ставку на сформированную на Балтике 2-ю Тихоокеанскую эскадру под командованием вице-адмирала З. П. Рожественского, которая выдвинулась на помощь в октябре 1904. 14[27] мая 1905 русские корабли вошли в Цусимский пролив. Русская эскадра совершила беспримерный поход из Балтийского моря вокруг Европы и Африки через Индийский океан. Под общим командованием Рожественского находилось 38 боевых кораблей. В Цусимском сражении 14–15[27–28] мая российская эскадра была почти полностью уничтожена.

Летом 1905 японцы высадили 14-тысячный десант на Сахалин и оккупировали остров, а также вытеснили российские войска из Сев. Кореи. 24 мая на Особом совещании в Царском Селе было принято решение о прекращении войны. Переговоры о мире начались в июле 1905 в Портсмуте (США) и продолжались почти месяц. Русскую делегацию возглавлял С. Ю. Витте, приложивший усилия, чтобы не нанести «раны достоинству России как великой державы». Россия признала Корею сферой японских интересов, уступила южную часть Сахалина, арендные права на Квантунский п-ов с Порт-Артуром и Дальним, а также южную ветку КВЖД. Пункт о контрибуции, которую требовала Япония в ходе переговоров, был снят, но Россия обязывалась уплатить за содержание в Японии русских военнопленных. За уступку южной части Сахалина Витте получил ироничное прозвище «граф Полусахалинский». Ход и итоги войны вызвали недовольство в обществе, что стало одной из основных причин Революции 1905–1907 в России.

Ист.: Куропаткин А. Н. Русско-японская война, 1904–1905: Итоги войны. СПб., 2002.

Лит.: История русско-японской войны / Ред.-изд. М. Е. Бархатов, В. В. Функе. Т. I–V. СПб., 1907–1909; Сорокин А. И. Оборона Порт-Артура. Русско-японская война 1904–1905. М., 1952; История русско-японской войны, 1904–1905 гг. М., 1977; Шацилло В. К., Шацилло Л. А. Русско-японская война. 1904–1905: Факты. Документы. М., 2004; Мультатули П. В., Залесский К. А. Русско-японская война 1904–1905 гг. М., 2015. Ю. Л. Михайлова.