Письмо́ — система знаков, фиксирующая речь и позволяющая сохранять и передавать информацию посредством графических единиц. Системы П. имеют постоянный состав элементов, каждый из которых передает отдельное слово, последовательность звуков или звуковой элемент. Согласно общепринятому мнению, П. в традиционном понимании появляется в раннеклассовом обществе в связи с усложнением хозяйственной и общественной жизни, когда возникает необходимость в надежных средствах для передачи и сохранения информации, ведения финансовой отчетности, исторических записей. Изобретение первых систем П. примерно совпадает с началом бронзового века в конце IV тысячелетия до н. э. Самыми ранними считаются шумерская архаическая клинопись и египетская иероглифика, которые начали развиваться из соответствующих протописьменных систем около середины IV тысячелетия до н. э. Принято считать, что шумерская письменность была независимым изобретением: прослежена ее эволюция от древнейших (VIII тысячелетие до н. э.) «токенов» — фишек, используемых для хозяйственных расчетов, до возникновения месопотамской клинописи, однако по-прежнему ведутся споры о том, была ли египетская письменность разработана совершенно независимо от шумерской или возникла в процессе этнокультурных контактов.

Существует четыре основных типа П.: идеографический, словесно-слоговой (логографически-силлабический), собственно слоговой (силлабический), буквенно-звуковой (алфавитный). В конкретных системах П. эти типы могут сосуществовать.

Идеографическое (словесное). В этом типе П. каждый знак может обозначать любое слово в пределах данного лексико-семантического поля, например, «рука» может означать как часть тела, так и наиболее характерные действия, ассоциируемые с ней («давать», «брать», «приносить»). Возможности передачи информации посредством этой системы ограничены, поэтому в чистом виде она встречалась крайне редко; ее использовали в основном в мнемонических целях, для записи хозяйственных или ритуальных текстов (таковы раннешумерские тексты начала III тысячелетия до н. э.). По мере того как П. все больше начинало применяться в практических целях, древние идеографические системы постепенно превращались в словесно-слоговые или словесно-звуковые (словесно-фонетические).

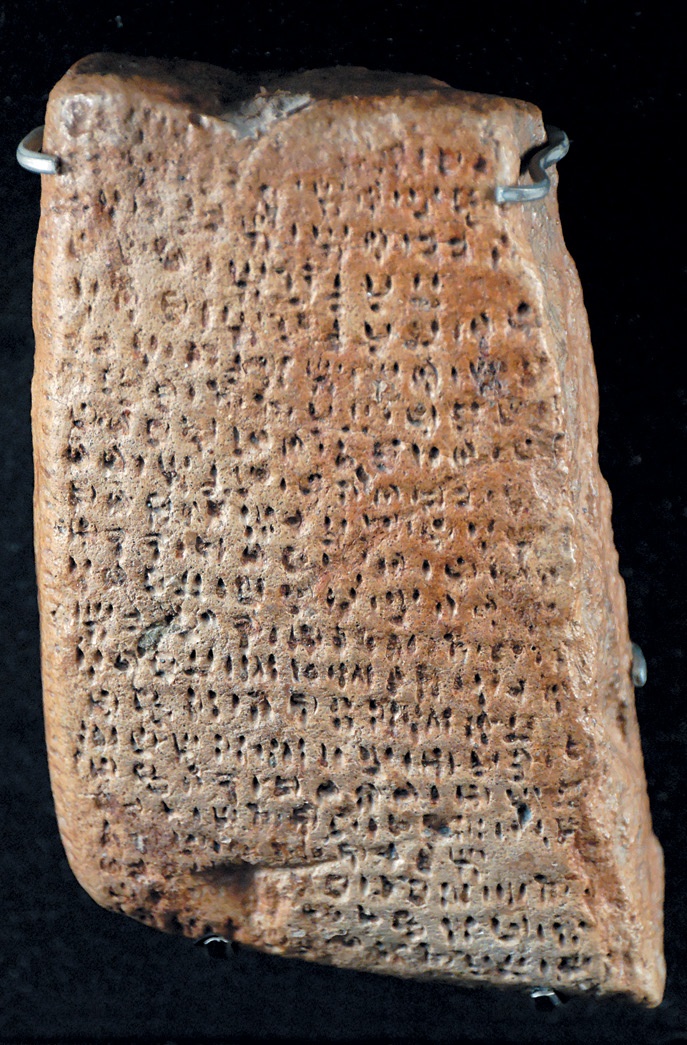

Словесно-слоговое. К этому типу относится древнеегипетская система П., но наиболее яркими ранними представителями его были месопотамские клинописные системы. В них основой записи оставалась многозначная идеограмма, но добавление фонетических слоговых знаков (в частности, для передачи грамматических показателей) и знаков-детерминативов, уточняющих круг понятий, к которому относилось данное слово, позволяло свести неоднозначность к минимуму. Древние тексты, записанные системами этого типа, обычно поддаются дешифровке, поскольку наиболее частотные знаки идентифицируются как грамматические элементы и могут быть сопоставлены с данными родственных языков. Наиболее известные словесно-слоговые системы: древнеегипетское П. (с конца IV тысячелетия до н. э.), шумерское П. (с начала III тысячелетия до н. э.) и развившиеся из него виды клинописи, эламская иероглифика (III тысячелетие до н. э.), протоиндское письмо, критское П. (с начала II тысячелетия до н. э.), П. майя в Центральной Америке (I тысячелетие н. э.). Современные представители словесно-слогового П. — японская письменность и отчасти китайская, в которой использование чисто фонетических слоговых знаков ограниченно вследствие нераспространенности грамматических показателей. Недостатком словесно-фонетических систем П. было количество отдельных знаков, измерявшееся сотнями и даже тысячами, так что на их усвоение могли уходить годы. Гораздо более экономичными оказались слоговые системы П.

Слоговое. Системы П., где каждый знак передает только какую‑либо последовательность звуков как таковую, а не слово, называются слоговыми (силлабическими). Они могут строиться по типу открытых слогов, закрытых или состоящих из одного гласного. Древнейшие слоговые системы (критская — линейное письмо А, кипрская, ахеменидская) формировались значительно позднее, чем предыдущие системы, во II или в I тысячелетии до н. э. Очевидно, что разделение речевой последовательности на слоги гораздо сложнее, чем соотнесение конкретного знака с фонетическим словом. Если идеографическое П. возникает чаще всего самостоятельно, то раннее слоговое П., развивавшееся в эпоху тесных связей между разными народами, могло появляться под воздействием П. других культур. Слоговые системы не только легче в усвоении (количество знаков в них не может превышать трех сотен), но к тому же достаточно точно воспроизводят фонетическую структуру языка. Наиболее широко силлабические системы П. распространены в Индии и Юго-Вост. Азии.

В алфавитных системах П. отдельный знак (буква) или их сочетание передают, как правило, один звук (см. Алфавит). На развитие различных систем П. оказывают влияние, помимо социально-экономических и исторических факторов, также материалы и орудия П., назначение письменных памятников, особенности изобразительного искусства народов (например, орнаментальный характер арабского П.).

Лит.: Истрин В. А. Возникновение и развитие письма. М., 1965; Гельб И. Е. Опыт изучения письма. М., 1982; Дьяконов И. М. Письмо // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990; Schmandt-Besserat D. Before Writing, Vol. I: From Counting to Cuneiform. Oxford, 1992; Фридрих И. История письма. М., 2004; Fischer S. R. A History of Writing. Berlin, 2005; Powell B. B. Writing: Theory and History of the Technology of Civilization. Oxford, 2009; Schmandt-Besserat D., Michael E. Origins and Forms of Writing // Handbook of Research on Writing: History, Society, School, Individual, Text. New York, 2008. Л. С. Баюн.