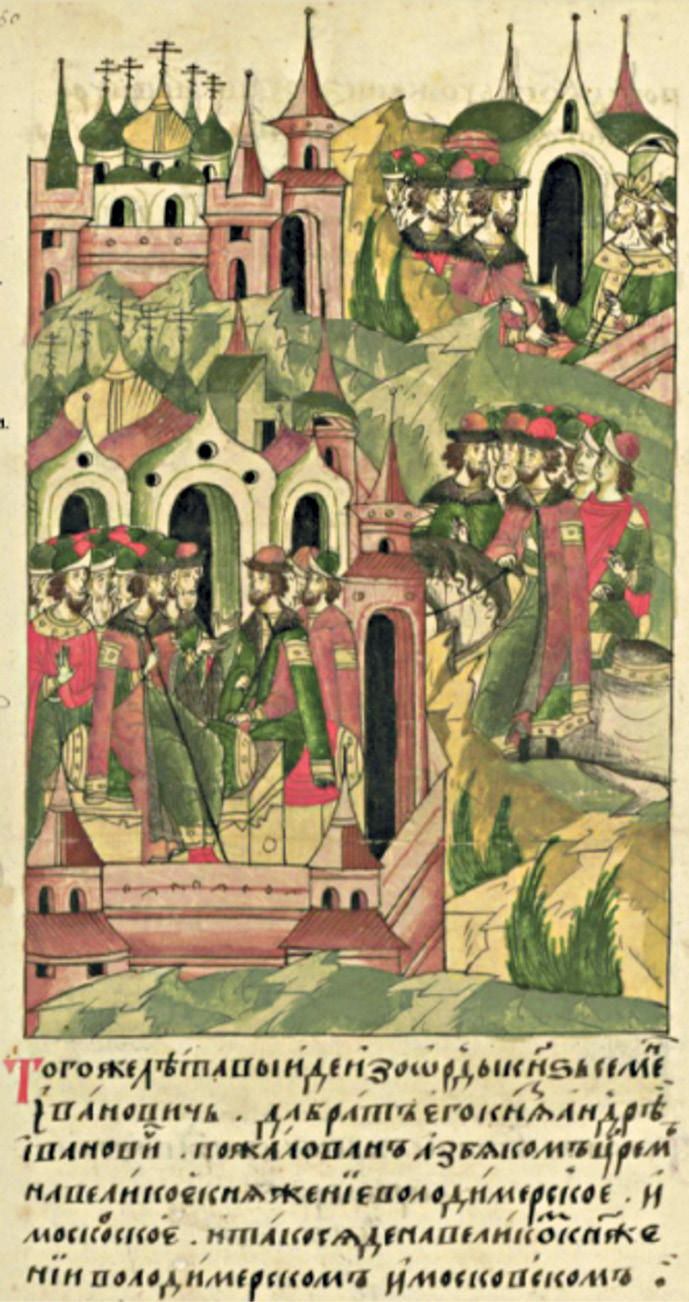

Московское княжество (с XIV в. — Московское великое княжество) — государственное образование в Сев.-Вост. Руси в 1263—1478, выделившееся из территории Великого Владимирского княжества по завещанию великого князя Александра Ярославича Невского (1252—1263) его младшему сыну Даниилу Александровичу (1261—1303), со столицей в Москве (последняя треть XIII в.). Располагалось на северо-западе Суздальской земли, в среднем течении р. Москвы и в верховьях р. Клязьмы, граничило с Рязанским (на юге) и Смоленским (на западе) княжествами. В период малолетства Даниила Александровича вплоть до 1271 М. к. управлялось наместниками (тиунами) его дяди великого князя Владимирского Ярослава Ярославича. Как самостоятельная политическая фигура князь Даниил Александрович Московский упоминается впервые в 1282, в связи с его участием в походе на Переславль совместно с тверским князем Святославом Ярославичем и Новгородом. В конце XIII — начале XIV в. территория М. к. значительно увеличилась. В 1300 Даниил Александрович, вмешавшись в усобицу рязанских князей, пленил князя Константина Романовича и овладел Коломной, что позволило ему контролировать низовья р. Москвы и часть течения Оки от устья Нары до устья р. Москвы. В 1302 по завещанию бездетного переславского князя Ивана Дмитриевича его дядя московский князь Даниил Александрович занял Переславль, изгнав наместников великого князя Владимирского Андрея Александровича. В 1303 в состав владений М. к. вошел Можайск с верховьями р. Москвы, ранее принадлежавший смоленским князьям. В результате р. Москва — важная транспортная артерия, соединявшая водно-волоковыми путями М. к. с Новгородом и Смоленском, а также Волгой и Доном — от истока до устья вошла в состав владений московских князей. Наследовавший Даниилу Александровичу его старший сын Юрий создал на стыке М. к., можайских волостей и территорий Волока Ламского обширную Великую (Юрьеву) слободу. На рубеже XIII—XIV вв. военная сила московского князя существенно возросла в результате перехода служилых людей с территорий южнорусских княжеств, чьи правители были союзниками Ногая, но после возведения на сарайский престол Тохты и гибели Ногая лишились своих столов. Воспользовавшись увеличением людских и территориальных ресурсов, Юрий Данилович включился в борьбу за великое Владимирское княжение с Михаилом Ярославичем Тверским, однако в 1305 хан Узбек передал ярлык последнему. В 1306 был утрачен Переславль, который московский князь удерживал силой, препятствуя его переходу в юрисдикцию великого князя Владимирского, после чего младшие Даниловичи — Александр и Борис попытались сохранить свои владения в волостях и отъехали в Тверь. В дальнейшем братья действовали сообща, в 1311 захватив Нижний Новгород, где вокняжил Борис Данилович (ум. в 1320). В 1317 московскому князю удалось получить ярлык на великое Владимирское княжение и способствовать казни князя Михаила Ярославича в Орде (1318). Однако уже в 1322 Юрий Данилович был смещен с великокняжеского стола, который занял старший сын Михаила Ярославича Дмитрий Грозные Очи. В 1325 Юрий Московский был убит им в Орде, а в Москве вокняжил Иван I Данилович Калита (1325—1340). В 1327 в Твери против татарского отряда, возглавляемого двоюродным братом хана Узбека Чолханом, вспыхнуло восстание. Занявший выжидательную позицию тверской князь Александр Михайлович фактически встал на сторону тверичей. Последовал карательный поход ордынцев на Тверь, в котором активное участие принял Иван Калита.

После подавления тверского восстания права на великое Владимирское княжение в 1328 разделили московский князь Иван Данилович и суздальский князь Александр Васильевич. Со смертью последнего в 1332 Калита стал единоличным великим князем Владимирским. Ивану Калите первым из московских князей до конца жизни удалось сохранить за собой великое Владимирское княжество и расширить его территорию. В 1325—1339 он получил ярлыки на Сретенскую половину Ростовского княжества и Дмитров, купил Галич, Углич и Белоозеро (так называемые купли Ивана Калиты), после чего местные князья получили статус «служебных князей» великого князя. Центром М. к. был уезд, территория которого делилась на пути, отданные боярам «в кормление», станы, население которых обслуживало князя и его двор, и волости, объединявшие несколько сел и также отданные кормленщикам. Символом возросшей мощи Москвы стало строительство в это время нового деревянного Кремля и каменного Успенского собора, а также создание древнейшей рукописной книги московского происхождения — Сийского евангелия с Похвалой Ивану Калите (1339). Во 2-й четверти XIV в. Москва стала фактической резиденцией митрополитов Петра и Феогноста. Умерший здесь в 1326 митрополит Петр был в 1339 канонизирован; распространилось почитание его как небесного патрона будущей столицы Русского государства. После смерти Калиты его старший сын Симеон Гордый (1340—1353) унаследовал княжеский стол в Москве, значительную часть М. к. с Коломной и Можайском и около 40 волостей и сел. Центром удела его второго сына, Ивана Красного, стал Звенигород с 23 волостями и селами, третьего, Андрея, — Серпухов и более 20 волостей и сел. Вторая жена Калиты, княгиня Ульяна, получила по его духовной 26 волостей и сел в пожизненное пользование. Каждый из сыновей Калиты владел «третью» Москвы (Кремль и окологородные станы), получив право суда и сбора дани. Преимущественное право судить по тяжелым уголовным преступлениям (убийство, разбой, татьба с поличным) жителей Москвы, по другим делам — жителей Москвы и приезжих, а также собирать ордынский выход давалось старшему из братьев — Семену Ивановичу. Торговые и натуральные повинности, взимавшиеся в Москве, распределялись между Калитовичами, однако большая часть отходила московскому князю. Сложившаяся система обеспечивала политическое главенство в М. к. старшего из братьев, а также определяла наличие внутри М. к. уделов — владений младших представителей московских Рюриковичей (Калитовичей). Удельная система просуществовала в М. к. вплоть до образования Русского государства (1478) и далее, до гибели царевича Дмитрия Ивановича в 1591, когда был ликвидирован последний (Угличский) удел.

Семен Гордый увеличил территории великого Владимирского княжества, получив ставшее выморочным Юрьевское княжество. Были расширены и границы собственно М. к. за счет присоединения земель на правом берегу Оки (по рекам Протве и Луже), прежде принадлежавших рязанским князьям (волости Гордошевичи, Заячков и, вероятно, Гремичи с Сушевым). У новосильского князя Семена Александровича была приобретена волость Заберега. Тогда же, стараясь не допустить усиления Москвы, хан Узбек выделил Нижегородское княжество из великого Владимирского и передал его суздальскому князю. В правление князя Ивана II Ивановича Красного (1353—1359) восточные границы М. к. расширились за счет отторгнутых от Рязанского княжества волостей Холмы и Мещерское и простирались до р. Цна (левый приток Оки). После смерти князя Ивана Красного хан Навруз выдал ярлык на великое Владимирское княжение не 9-летнему Дмитрию Ивановичу Московскому (1359—1389), а суздальскому князю Дмитрию Константиновичу. Это означало, что территории великого Владимирского княжества с городами Владимиром, Переславлем, Костромой, Юрьевом, Дмитровом, Ярополчем выходили из юрисдикции московского князя, а М. к. возвращалось к границам 1327 (т. е. до получения Иваном Калитой ярлыка на великое княжение). Однако обстановка политической нестабильности в Орде привела к переходу ярлыка Дмитрию Ивановичу Московскому уже в 1362.

Попытка суздальско-нижегородского князя Димитрия Константиновича вернуть себе Владимирское княжение в начале 1363 окончилась его военным поражением. В 1367 Москву окружил новый белокаменный Кремль. К концу 1360-х вновь обострились отношения с Тверью. Михаил Александрович Тверской действовал здесь в содружестве со своим зятем великим князем Литовским Ольгердом и при поддержке правителя западной части Орды эмира Мамая. В 1368, 1370 и 1372 московскому князю удалось отразить три военных похода Литвы. В 1371 Михаил Александрович Тверской получил ярлык на великое Владимирское княжение, однако Дмитрий Иванович Московский, в том же году явившись в Орду с щедрыми дарами, фактически перекупил ярлык на свое имя. В 1372 Ольгерд Литовский признал Владимирское великое княжение «отчиной» московского князя и отказался поддерживать князя Михаила Александровича Тверского.

В развитии М. к. произошел существенный перелом: его историческая территория стала лишь малой частью владений великого князя Дмитрия Ивановича. В 1372 существенно увеличился удел князя Владимира Андреевича Серпуховского за счет включения территорий Дмитровского и Галичского княжеств (вплоть до 1389, когда эти земли вернулись в юрисдикцию великого князя Владимирского), а также присоединения 1/3 владений княгини Ульяны, рязанских земель по р. Луже, правому притоку Протвы и г. Боровска. В 1374 Дмитрий Иванович вступил в конфликт с Мамаем, на фоне которого тверской князь вновь получил права на великое Владимирское княжение (1375). Ответом на это стал объединенный поход войск северо-восточных князей, Новгорода и некоторых княжеств Черниговской и Смоленской земель на Тверь. Поход закончился капитуляцией тверского князя, признавшего себя «братом молодшим» Дмитрия Ивановича Московского, а великое княжение — его наследным владением — «отчиной». В 1377 войско Дмитрия Ивановича, состоявшее из нижегородских и московских полков, потерпело поражение от Мамая на р. Пьяне. Однако в 1377 ордынское войско Бегича, посланное на Москву Мамаем, было разбито в сражении на р. Воже. 8 сентября 1380 русские войска во главе с Дмитрием Ивановичем разгромили основные силы Орды Мамая в Куликовской битве, что не позволило Мамаю восстановить сюзеренитет над Русью. Власть в Орде захватил хан Тохтамыш, прежде владевший только восточной частью Джучиева улуса. Несмотря на то, что Москва признала его верховенство, Дмитрий Иванович приостановил выплату ордынского выхода. Следствием этого явился карательный поход Тохтамыша на Москву и разорение ее (1382). Московский же князь разгромил владения рязанского князя Олега Ивановича, указавшего войску Тохтамыша броды на Оке. Посол Тохтамыша Карач потребовал явки Дмитрия Ивановича в Орду. В 1383 в Орду, где уже находился Михаил Александрович Тверской, отправился старший сын Дмитрия Ивановича Московского 11-летний Василий. Хан не только выдал ярлык на великое княжение московскому князю, но и признал Владимирское великое княжество его «отчиной». Вместе с тем Тверское, Суздальско-Нижегородское и Ярославское княжества выводились из юрисдикции великого князя Владимирского. Так прекратила свое существование система, при которой один из князей Сев.-Вост. Руси становился великим князем, приобретая власть над правителями других княжеств. Территория великого Владимирского княжества закреплялась за князьями Московского княжеского дома, а другие княжества становились номинально самостоятельными. В результате политики Дмитрия Ивановича М. к. с вошедшими в него ранее Переславским и Юрьевским княжествами, Сретенской половиной Ростовского княжества, великокняжескими частями Волока Ламского, Торжка и Вологды превратилось в его вотчинное владение. В 1363 территория М. к. расширилась за счет присоединения к нему Галичского княжества, а позднее еще и находившихся в юрисдикции рязанских князей Боровска и Вереи, смоленской Медыни, Белозерского княжества (1380) и литовской Ржевы. Дмитрий Иванович Донской в своей духовной грамоте (1389) первым из московских князей передал своему сыну Василию I (1389—1425) права на Московское и великое Владимирское княжества как на родовую вотчину. Сохранив принцип наделения старшего сына большей территорией, Дмитрий Донской передал старшему сыну Василию I Дмитриевичу в собственно М. к. Коломну и прилегающие к ней волости, а в Москве и ее округе — половину налогов и 8 крупных сел. Вторая половина московских податей отходила трем его младшим сыновьям, кроме того, им выделялось от 2 до 4 сел. Василий I впервые получал целиком территорию великого Владимирского княжества, причем она не могла делиться. Размеры владений великого князя определили его преимущество перед удельными князьями, также получившими в М. к. обширные территории из числа присоединенных земель. Так, князю Юрию Дмитриевичу отошел Галич, Андрею Дмитриевичу — Белоозеро, Петру Дмитриевичу — Углич, а Ивану Дмитриевичу — 2 волости и село. В дальнейшем Василию I удалось расширить территорию М. к. Отправившись в Орду с щедрыми дарами, он получил в 1392 от Тохтамыша обширные владения в Среднем Поволжье и Поочье — Нижегородское, Муромское и Тарусское княжества, а также Мещеру

Во 2-й половине 1390-х реальная власть в Орде оказалась у эмира Едигея. Падение Тохтамыша после разгрома его Тимуром (1395) привело к фактическому прекращению Василием I даннических отношений с Ордой. При попытке одного из суздальско-нижегородских князей захватить Нижний Новгород московские полки во главе с братом Василия I Юрием Дмитриевичем зимой 1399/1400 разорили Среднее Поволжье и совершили поход вглубь Орды. В 1408 войска Едигея предприняли военный поход на Москву, осадив ее. Известие о попытке свержения в Орде сыном Тохтамыша марионеточного хана Пулада заставило Едигея снять осаду Москвы, получив в «окуп» 3 тыс. рублей. В дальнейшем в периоды правления Едигея вплоть до его гибели в 1419 ордынский выход не выплачивался. Василий I пытался установить контроль над рядом новгородских территорий. Ему удалось добиться временного присоединения к М. к. Двинской земли с Бежецким Верхом, но к 1424 Новгородская республика вернула свои владения. После кончины Василия I (1425) в М. к. вспыхнула Большая феодальная война (Московская усобица) второй четверти XV в. Пытаясь закрепить за своим сыном Василием II Васильевичем Темным (род. 1415) наследные права на М. к., Василий I нарушил традиционный порядок престолонаследия, согласно которому права братьев были предпочтительнее прав сыновей. Вступление на престол Василия II в обход старшего из его дядьев, удельного князя Звенигородского и Галичского Юрия Дмитриевича вызвало затяжной конфликт между ними, а затем между Василием II и сыновьями Юрия — Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Противостояние завершилось победой московского великого князя Василия II Темного. Усиление позиций московского великого князя нашло отражение в его титуле. Заключая в 1449 договор с великим князем Литовским и королем Польским Казимиром IV Ягеллончиком, Василий II титуловался как великий князь «Московский и Новгородский, и Ростовский, и Пермский, и иных». В 1454 был ликвидирован Можайский удел князя Ивана Андреевича. В 1456 подвергся заточению последний серпуховский князь Василий Ярославич, удельные владения которого вошли в состав Московского великого княжества. Тогда же по Яжелбицкому договору с Новгородом Василий II вернул некоторые ростовские и белозерские земли. Жена Василия II, великая княгиня Мария Ярославна, приобрела у ярославских князей город Романов и земли по нижнему течению р. Шексны.

Василий II разделил М. к. между сыновьями Иваном III Васильевичем (1462—1505), Юрием Васильевичем, Андреем Васильевичем, Андреем Васильевичем Горяем Большим, Борисом Васильевичем и Андреем Васильевичем Меньшим. По завещанию отца Иван III наследовал Вятскую землю и 15 крупнейших городов, а его братья — 13 городов на всех. Таким образом, земли внутри М. к. распределялись неравномерно, преимущество отдавалось великому князю. Иван III существенно расширил свои владения. В 1463 он приобрел Ярославское княжество, а в 1474 — Борисоглебскую половину Ростовского княжества. В 1470—1471 часть новгородских бояр склонилась к переходу Новгорода под сюзеренитет Казимира IV Ягеллончика. В ответ великий князь Иван III нанес поражение новгородским полкам в битве на реке Шелони летом 1471 и приобрел новгородские «части» Волока Ламского и Вологды. В 1472 Иван III отразил поход хана Большой Орды Ахмата и перестал выплачивать ордынский выход. Одновременно он начал переговоры с крымским ханом Менгли-Гиреем о союзе против Ахмата и Казимира IV. В 1476 Иван III проигнорировал требование хана явиться в Орду, и летом 1480 хан Ахмат двинулся на Москву. Двухмесячное «стояние» на реке Угре, когда ни одна из сторон не предприняла решительных действий, закончилось тем, что хан увел свои войска в степь. Попытка Ахмата восстановить сюзеренитет над М. к. провалилась. После отступления Ахмата и его гибели в январе 1481 Большая Орда уже не выдвигала своих претензий на главенство над Русью.

Предпринятый Иваном III в 1477—1478 новый военный поход на Новгород позволил установить юрисдикцию московского великого князя над землями Новгородской республики. Произошедшие территориальные изменения нашли отражение в титуле московских государей. Иван III стал титуловаться «великим князем всея Руси». После освобождения от ордынской зависимости территории М. к. еще более расширились. В 1485 к М. к. было присоединено Тверское княжество, переданное Иваном III своему сыну князю Ивану Ивановичу Молодому. Пограничные конфликты с великим княжеством Литовским во 2-й половине 1480-х привели к переходу Черниговских Рюриковичей, сохранявших свои владения в Литве, на сторону московского князя со своими «отчинами». Согласно договорам Ивана III с великим князем Литовским Александром Ягеллончиком (1494, 1503) под власть московского князя переходили Черниговское княжество и восточная часть Смоленской земли с городами Дорогобуж и Вязьма. Иван III стал титуловаться «государем и великим князем всея Руси». Наряду с традиционным Русь с конца XV в. в источниках употребляется новое обозначение государства — Россия. М. к. преобразовалось в Русское государство.

Лит.: Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства: Очерки по истории XIII—XV столетий. Петроград, 1918 (переиздание – М., 1998); Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв. М., 1960; Каштанов С. М. Социально-политическая история России конца XV — первой половины XVI в. М., 1967; Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV—XVI вв.). М., 1977; Его же. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. М., 1991; Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X—XIV вв. М., 1984; Горский А. А. Москва и Орда. М., 2003. Его же. Договорные грамоты московских князей XIV в.: Внешнеполитические договоры. М., 2003; Кучкин В. А. Власть князей великих и власть князей удельных // Восточная Европа в древности и средневековье: Политические институты и верховная власть. М., 2007. С. 135—141. Л. В. Столярова.