Миранда (исп. Miranda), Франсиско де (28.03.1750, Каракас — 14.07.1816, тюрьма Ла-Каррака, Испания) — венесуэльский революционер, первый идеолог независимости Испанской Америки, верховный правитель Венесуэлы (25 апреля 1812 — 26 июня 1812) и одновременно генералиссимус венесуэльской армии. Из богатой купеческой семьи. В 1771 путешествовал по Испании, изучал иностранные языки, математику и географию. С 1772 — капитан пехоты в испанской армии. В 1774—1775 воевал в Марокко. В 1779 полковником его полка был назначен Хуан-Мануэль Кахигаль и Монсеррат, будущий генерал-капитан Кубы. С 1780 — адъютант Кахигаля, участвует в войне с Великобританией (Испания стала союзником североамериканских колоний — см.: Война за независимость США 1775—1783). В марте 1782 вместе с Кахигалем участвовал в захвате Багамских о-вов у Великобритании. Пал жертвой интриг и был обвинен в незаконной торговле во время войны.

В июне 1783 бежал в США и с тех пор посвятил жизнь борьбе за независимость Испанской Америки — с собственных позднейших слов, именно опыт США внушил ему идею независимости Нового Света от Мадрида. В США познакомился с отцами-основателями США. Летом 1784 обсуждал с А. Гамильтоном план освобождения Испанской Америки. С января 1785 — в Великобритании. С августа 1785 путешествовал по Европе с будущим зятем Дж. Адамса Уильямом Стивенсом Смитом, 14 октября 1785 они представлены Иосифу II. 7 октября 1786 из Константинополя прибыл в Херсон, где был представлен Г. А. Потемкину, с ним отправился в Крым, а оттуда в Киев. В Киеве был представлен Екатерине II и приглашен на ее встречу с польским королем Станиславом-Августом Понятовским в Каневе. Отказался от предложения остаться на русской службе.

В сентябре 1787 отплыл из Кронштадта, путешествовал по Швеции, Дании, германским землям, Швейцарии и Италии. В июне 1789 вернулся в Лондон, где попытался использовать испано-британский Нутка-Зундский кризис (1790—1791), чтобы убедить премьер-министра У. Питта Младшего поддержать военную экспедицию в Испанской Америке. С марта 1792 — во Франции, где сблизился с жирондистами. С сентября 1792 — генерал («лагерный маршал») в Северной армии Ш.-Ф. Дюмурье. После предательства Дюмурье привлечен к суду (апрель 1793). Избежав гильотины, покинул Францию 3 января 1798. В Лондоне встречался с Питтом Младшим и предложил ему замысел экспедиции против Испании в Новом Свете: независимая Испанская Америка была бы в союзе с Великобританией и США; Гамильтону понравилась идея совместного англо-американского похода, однако в итоге ни Лондон, ни Вашингтон серьезно планы М. не рассматривали. С сентября 1799 М. получал пенсию британского правительства. В 1799 с денежной помощью посланника США в Лондоне издал первый памфлет в поддержку независимости Испанской Америки («Письмо испаноамериканцам» иезуита Хуана Пабло Вискардо и Гусмана).

В сентябре 1805 уехал из Великобритании в США, где в декабре встречался с президентом Т. Джефферсоном и государственным секретарем Дж. Мэдисоном, надеясь не на поддержку, а на благожелательный нейтралитет. С помощью старого друга Смита собрал экспедицию, которая отплыла из Нью-Йорка 3 февраля 1806. 27 апреля два из трех кораблей были захвачены испанской береговой охраной. 6 июня М. прибыл на Барбадос и получил разрешение вербовать добровольцев на этом острове и на Тринидаде. 3 августа отряд М. высадился в Венесуэле, но, не получив поддержки местного населения, бежал на Арубу уже 13 августа. 31 декабря 1807 М. вернулся в Великобританию, где продолжил пропаганду идеи независимости Испанской Америки.

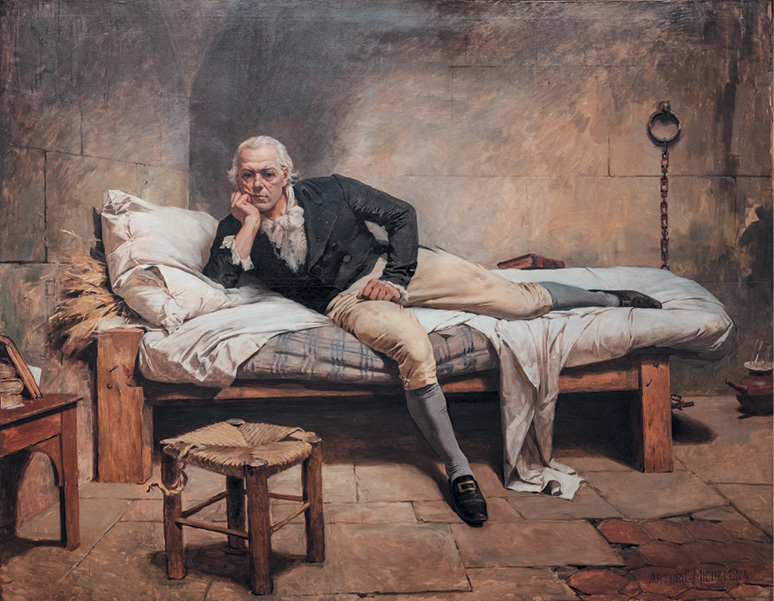

Война за независимость Испанской Америки 1810—1826 началась без участия М., но первая прибывшая в Лондон делегация революционеров во главе с С. Боливаром посетила М., представившего их британским политикам. 10 декабря 1810 М. прибыл в Каракас и стал лидером радикального крыла революционеров. 20 июня 1811 избран депутатом Венесуэльского конгресса. Ратовал за принятие декларации независимости Венесуэлы 5 июля 1811 — первого объявления государственной независимости в Испанской Америке. Летом 1811 подавил роялистский мятеж в Валенсии. После высадки в Венесуэле роялистских войск Хуана Доминго де Монтеверде (12 февраля 1812) и разрушительного каракасского землетрясения в Страстной Четверг 26 марта 1812 М. стал полномочным диктатором и верховным руководителем первой Венесуэльской республики и возглавил вооруженные силы. 25 июля 1812 подписал капитуляцию, условия которой включали всеобщую амнистию. 30 июля 1812 роялисты вошли в Каракас, а в ночь на 31 июля 1812 М., готовившегося бежать в Лондон, революционеры во главе с С. Боливаром передали испанским властям. Остаток дней М. провел в тюрьме.

Политические взгляды М. можно описать как умеренный протолиберализм Просвещения, близкий, в том числе в уважении к британскому политическому строю, Ш.-Л. Монтескьё. Тактически М., едва ли не единственный носитель идеи независимости Испанской Америки вплоть до 1810, искал поддержки своих планов у руководства великих держав, заинтересованных в ослаблении Испании.

Имя М. с 1900 носит один из венесуэльских штатов.

Ист.: Archivo del General Miranda / Dirig. y revisada por V. Davila. T. 1—15. Caracas, 1929—1938; T. 16—24. La Habana, 1950; Pi Sunyer C. Patriotas americanos en Londres: Miranda, Bello y otras figuras. Caracas, 1978; Путешествие по Российской империи / Пер. с исп. М., 2001; De Ocumare a Segovia: Juicio militar a los expedicionarios mirandinos, 1806. 2 vols. Caracas, 2006.

Лит.: Parra-Perez C. Miranda et la revolution francaise. Paris, 1925; Robertson W. S. The Life of Miranda. 2 vols. Chapel Hill (N.C.), 1929; Альперович М. С. Франсиско де Миранда в России. М., 1986; Racine K. Francisco de Miranda: A Transatlantic Life in the Age of Revolution, 1750—1816. Wilmington (Del.), 2002; Hernandez Gonzalez M. Francisco de Miranda y su ruptura con Espana. Caracas, 2006; Бооркеc [Моран] К. Франсиско де Миранда: предтеча латиноамериканской независимости / Пер. с исп. М., 2013 [ориг. изд. на фр.: 1998]; Исэров А. А. Съезд революционеров, которого не было: Франсиско де Миранда (1750—1816) и «Парижский акт» 22 декабря 1797 г. // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 13. М., 2018. С. 277—307. А. А. Исэров.