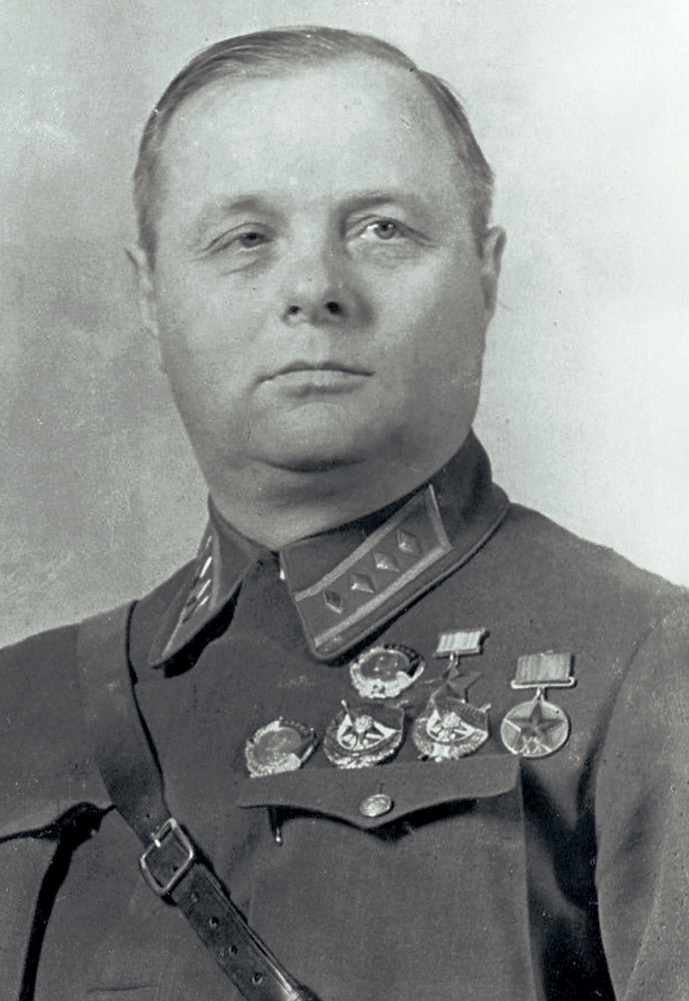

Мерецков, Кирилл Афанасьевич (26.05[07.06].1897, д. Назарьево Рязанской губ., ныне Зарайского р-на Московской обл. — 30.12.1968, Москва) — советский военачальник. Происходил из бедной крестьянской семьи. Окончил Назарьевскую земскую начальную школу. В августе 1915 переехал в г. Судогду Владимирской губернии, где работал слесарем-механиком. В мае 1917 вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков (РСДРП (б)), был избран секретарем Судогодского уездного комитета. Участвовал в установлении Советской власти во Владимирской губернии. В Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) с августа 1918. Начальник штаба Красной гвардии Судогодского уезда Владимирской губернии. Участвовал в Казанской операции (5—10 сентября 1918) против сил Народной армии Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания, где М. заменил на поле боя смертельно раненого командира и сам был ранен. За этот бой он был представлен к награде, но получил орден Красного Знамени только 20 февраля 1928. С мая 1919 — помощник начальника штаба 14-й стрелковой дивизии в составе 9-й армии. С мая 1920 помощник начальника штаба по разведке в 4-й и в 6-й кавалерийских дивизиях Первой Конной армии. Воевал на Восточном, Южном и Западном фронтах. Трижды был ранен. Окончил Военную академию РККА (1921).

С 1922 — начальник штаба 1-й Томской Сибирской кавалерийской дивизии, затем помощник начальника штаба 15-го стрелкового корпуса, начальник штаба 9-й Донской стрелковой дивизии. В июле 1924 назначен начальником мобилизационного отдела, в сентябре помощником начальника, а в июле 1928 — заместителем начальника штаба Московского военного округа. Окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава (1928). С апреля 1930 — командир и военком 14-й стрелковой дивизии (Московский военный округ). В 1931 назначен начальником штаба Московского военного округа, в составе группы командно-начальствующего состава побывал на стажировке в Германии. С апреля 1932 — начальник штаба Белорусского военного округа, которым командовал И. П. Уборевич (он был начальником М. также в 1920 и 1928—1929).

С декабря 1934 — начальник штаба Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. 20 ноября 1935 был удостоен звания «комдив». В 1936—1937 участвовал в Гражданской войне в Испании 1936—1939. Награжден орденом Ленина 3 января 1937. Отличился при проведении Гвадалахарской операции 1937. После возвращения из командировки назначен заместителем начальника Генерального штаба РККА. Выступая на заседании Военного совета при народном комиссаре обороны СССР 1—4 июня 1937, осудил «преступления» И. П. Уборевича, обвиненного в измене Родине, и потребовал для него высшей меры наказания. В своих послевоенных мемуарах признавался, что продолжал считать командарма своим главным учителем и что ни один военачальник не дал ему так много, как И. П. Уборевич. 22 февраля 1938 удостоен воинского звания «комкор». С сентября 1938 командовал войсками Приволжского военного округа, с января 1939 — войсками Ленинградского военного округа. 8 февраля 1939 удостоен воинского звания «командарм 2-го ранга». Кандидат в члены ЦК КПСС с 1939. Во время Советско-финляндской войны 1939—1940 командовал 7-й армией, которая вела боевые действия (прорвала укрепленную линию Маннергейма) на выборгском направлении. Герой Советского Союза (2 марта 1940). Депутат Верховного Совета СССР с 1940. С 4 июня 1940 — генерал армии. С августа 1940 — начальник Генерального штаба РККА. С января 1941 — заместитель наркома обороны СССР по боевой подготовке. 21 июня 1941 отбыл в Ленинград в качестве представителя Главного командования в Ленинградском военном округе. 23 июня 1941 арестован по подозрению в сотрудничестве с германской разведкой. Несмотря на то, что под пытками признал себя виновным в преступлениях перед Родиной, 6 сентября 1941 был освобожден и 9 сентября 1941 направлен представителем Ставки Верховного Главнокомандования на Северо-Западный фронт. 24 сентября 1941 назначен командующим 7-й отдельной армией (находилась в подчинении Ставки, затем в составе Карельского фронта), которая остановила наступление противника на р. Свирь. С ноября вступил в командование 4-й армией (в непосредственном подчинении Ставки). Под его руководством армия участвовала в разгроме гитлеровских войск под г. Тихвин, что имело важное значение для обороны Ленинграда. С 17 декабря 1941 — командующий Волховским фронтом, войска которого в 1942 во взаимодействии с Ленинградским фронтом осуществили Любанскую наступательную операцию (7 января — 30 апреля 1942) и Синявинскую операцию (19 августа — 10 октября 1942). Первая не получила завершения, а во второй прорвать блокаду Ленинграда не удалось. Обе операции сопровождались большими потерями войск. Кроме того, в «котле» под д. Мясной Бор Новгородской области почти полностью погибла 2-я ударная армия фронта, а ее командующий генерал-лейтенант А. А. Власов сдался в плен. После этих событий М. в мае 1942 был назначен командующим 33-й армии на Западном фронте, но в июне возвращен на должность командующего войсками Волховского фронта, который совместно с Ленинградским фронтом (командующий генерал-полковник Л. А. Говоров) осуществил 18 января 1943 прорыв блокады Ленинграда, а в январе — феврале 1944 успешно провел Новгородско-Лужскую наступательную операцию, в результате которой советские войска полностью освободили Ленинград от блокады. С февраля 1944 командовал Карельским фронтом. Под его руководством войска фронта провели Свирско-Петрозаводскую операцию (21 июня — 9 августа 1944), приведшую к освобождению Южной Карелии, и Петсамо-Киркенесскую операцию (7 октября — 8 ноября 1944), в результате которой были освобождено советское Заполярье и северная часть Норвегии. Маршал Советского Союза (26 октября 1944).

Весной 1945 назначен командующим Приморской группой войск, переименованной к началу боевых действия с Японией в 1-й Дальневосточный фронт. Под его руководством войска фронта в августе — сентябре 1945 успешно провели Харбино-Гиринскую наступательную операцию (часть Маньчжурской операции 1945). По окончании Советско-японской войны 1945 маршал был награжден орденом «Победа».

После войны командовал последовательно войсками Приморского (1945—1947), Московского (1947—1949), Беломорского (1949—1951) и Северного (1951—1954) военных округов. С 1954 руководил Центральными курсами усовершенствования офицерского состава Советской Армии «Выстрел». В 1955—1964 — помощник министра обороны СССР по высшим военно-учебным заведениям. С апреля 1964 — генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Награжден 7 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1 степени, орденом Кутузова 1 степени, медалями, иностранными орденами, а также Почетным оружием с золотым изображением Государственного герба СССР. Похоронен у Кремлевской стены на Красной площади в Москве.

Соч.: Уборевич // Военно-исторический журнал. 1962. № 9; Неколебимо, как Россия. М., 1965; Моя юность. М., 1975; На службе народу. М., 1988.

Лит.: Цунц М. З. В огне четырех войн. М., 1972; Егоров П. Я. Маршал Мерецков. М., 1974; Киселев А. Н. Кирилл Мерецков // Полководцы и военачальники Великой Отечественной: Сборник-3. М., 1985; Снетков Б. В. О полководческом искусстве Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова // Военная мысль. 1987. № 6; Гареев М. А. Сокрушительный удар советских войск [Маршал Мерецков в Маньчжурской операции] // Военно-исторический журнал. 1997. № 6; Черушев Н. С. Из ГУЛАГа — в бой. М., 2006; Лазарев С. Е. Маршал сложной судьбы (о К. А. Мерецкове) // Великая Отечественная война: взгляд из XXI века: Материалы региональной научной конференции (Томск, 7 мая 2010 г.). Томск, 2010; Великанов Н. Т. Мерецков. М., 2013; Смыслов О. С. Маршал Мерецков. М., 2015. С. Е. Лазарев.