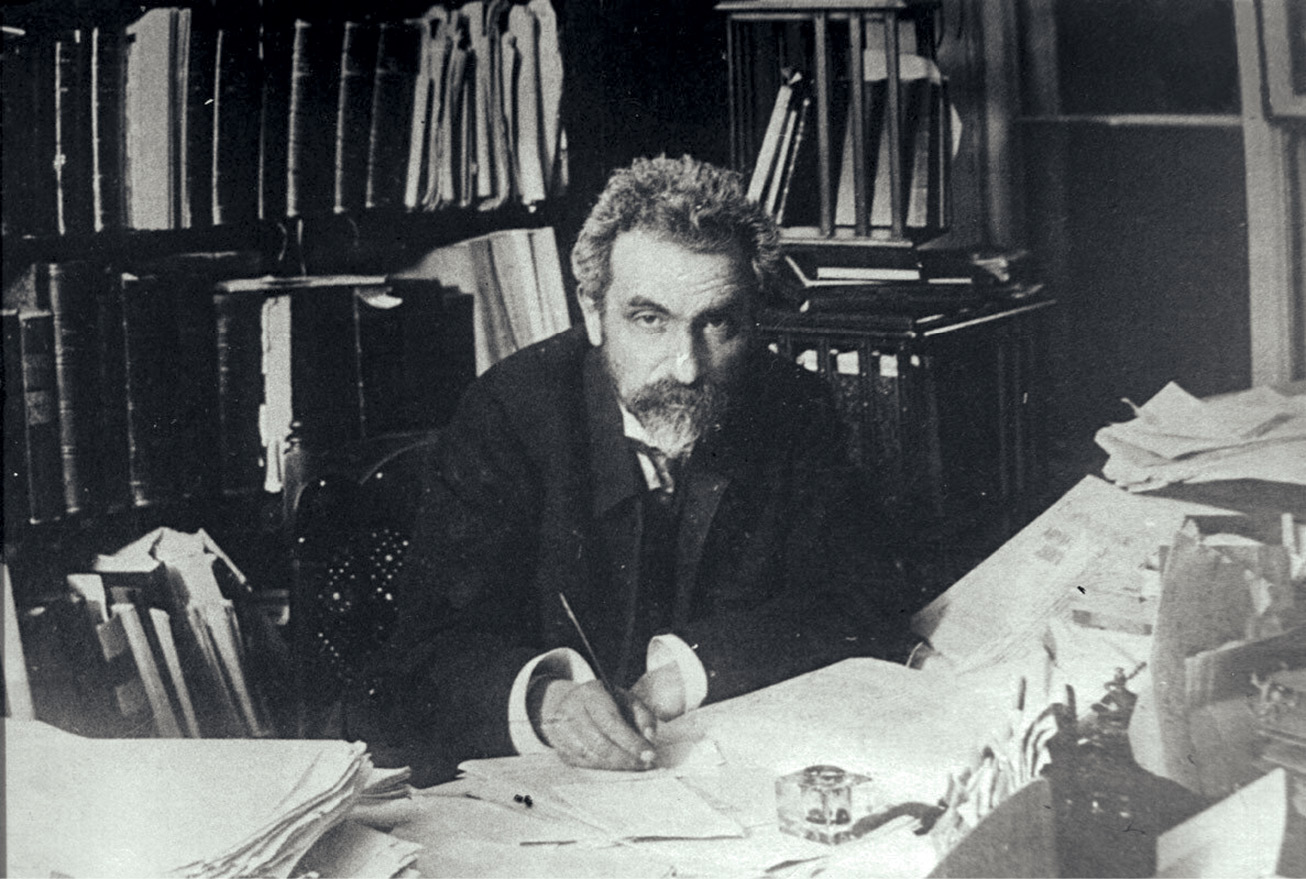

Марр, Николай Яковлевич (25.12.1864 [06.01.1865], Кутаис — 20.12.1934, Ленинград) — российский археолог, языковед, академик АН СССР (1912). Из смешанной шотландско-грузинской семьи. Выпускник восточного факультета Санкт-Петербургского университета (1888), где преподавал в 1891—1918 (профессор с 1901, декан с 1911).

Начал свою деятельность как филолог-кавказовед, в ходе экспедиций на Кавказ, Афон и Синайский п-ов открыл ряд ценных древнегрузинских и древнеармянских памятников. Как археолог вел раскопки в Армении древней, возглавлял экспедиции в Ани (1892—1893, 1904—1916) и Двине (1899), совершившие важные открытия. В 1890-х — в числе руководителей российской экспедиции в Палестине. Как лингвист создал ряд грамматик языков Южн. Кавказа, в том числе древнеармянского (1903), лазского (1910 — новаторскую), древнегрузинского (1925). В них развивал концепции, которые к концу 1910-х сформировались в яфетическую гипотезу о существовании обширной лингвистической семьи, включавшей картвельские, армянский и баскский языки, а также ряд мертвых языков Средиземноморья, и находившейся в отдаленном родстве с семито-хамитскими.

При реорганизации факультета после Октябрьской революции 1917 стал деканом факультета общественных наук Петроградского университета (с 1918). Участвовал в организации крупных научно-исследовательских центров Петрограда, которые и возглавил: с 1919 — Российской академии истории материальной культуры (позднее Институт истории материальной культуры), с 1921 — Института яфетидологических изысканий (позднее Институт языка и мышления).В 1923 провозгласил «новое учение» — картину лингвистического развития от четырех первоначальных «диффузных выкриков», следы которых якобы сохраняются в современных языках, до будущего общечеловеческого языка.В 1924—1930 — директор Публичной библиотеки (Ленинград); основатель Академии абхазского языка и литературы (1925; ныне Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа). С 1930 — вице-президент АН СССР. С 1931 член ВЦИК. В 1933 награжден орденом Ленина.С конца 1920-х М. называл себя «марксистом» и сторонником «пролетарской идеологии», а ряд своих положений приспосабливал к советской конъюнктуре, например, связывая будущее языковое единство человечества с коммунистическим обществом. Идеи М. с 1928—1929 распространялись и административным путем при поддержке ряда деятелей ВКП(б). «Новое учение о языке» объявлялось «марксизмом в языкознании» и, по сути, превратилось в официальную догму. После разгромного выступления И. В.

В 1923 провозгласил «новое учение» — картину лингвистического развития от четырех первоначальных «диффузных выкриков», следы которых якобы сохраняются в современных языках, до будущего общечеловеческого языка.В 1924—1930 — директор Публичной библиотеки (Ленинград); основатель Академии абхазского языка и литературы (1925; ныне Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа). С 1930 — вице-президент АН СССР. С 1931 член ВЦИК. В 1933 награжден орденом Ленина.С конца 1920-х М. называл себя «марксистом» и сторонником «пролетарской идеологии», а ряд своих положений приспосабливал к советской конъюнктуре, например, связывая будущее языковое единство человечества с коммунистическим обществом. Идеи М. с 1928—1929 распространялись и административным путем при поддержке ряда деятелей ВКП(б). «Новое учение о языке» объявлялось «марксизмом в языкознании» и, по сути, превратилось в официальную догму. После разгромного выступления И. В.

В 1924—1930 — директор Публичной библиотеки (Ленинград); основатель Академии абхазского языка и литературы (1925; ныне Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа). С 1930 — вице-президент АН СССР. С 1931 член ВЦИК. В 1933 награжден орденом Ленина.С конца 1920-х М. называл себя «марксистом» и сторонником «пролетарской идеологии», а ряд своих положений приспосабливал к советской конъюнктуре, например, связывая будущее языковое единство человечества с коммунистическим обществом. Идеи М. с 1928—1929 распространялись и административным путем при поддержке ряда деятелей ВКП(б). «Новое учение о языке» объявлялось «марксизмом в языкознании» и, по сути, превратилось в официальную догму. После разгромного выступления И. В.

С конца 1920-х М. называл себя «марксистом» и сторонником «пролетарской идеологии», а ряд своих положений приспосабливал к советской конъюнктуре, например, связывая будущее языковое единство человечества с коммунистическим обществом. Идеи М. с 1928—1929 распространялись и административным путем при поддержке ряда деятелей ВКП(б). «Новое учение о языке» объявлялось «марксизмом в языкознании» и, по сути, превратилось в официальную догму. После разгромного выступления И. В. Сталина в 1950 марризм только отчасти сохранил свои позиции среди самих учеников М. Научную ценность сохраняет вклад М. в изучение материальной и, в меньшей степени, духовной культуры кавказского христианства (в частности, арменистику и грузиноведение).

Лит.: Миханкова В. А. Н. Я. Марр. М.–Л., 1949; Голубева О. Д. Н. Я. Марр. СПб., 2002; Алпатов В. М. История одного мифа: Марр и марризм. М., 2004. Т. К. Кораев.