Манчьжурская операция 1945 — стратегическая наступательная операция советско-монгольских войск на Дальнем Востоке, проведенная 9 августа — 2 сентября 1945 с целью разгромить японскую Квантунскую армию, освободить Сев.-Вост. Китай (Маньчжурия), Сев. Корею и ускорить завершение Второй мировой войны 1939—1945.

В ходе Ялтинской конференции (4—11 февраля 1945) и Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа 1945) была достигнута договоренность между странами антигитлеровской коалиции о вступлении СССР в войну с Японией. При этом в случае победы к СССР должны были отойти Курильские о-ва, возвращен Южн. Сахалин, а также военно-морская база в Порт-Артуре.

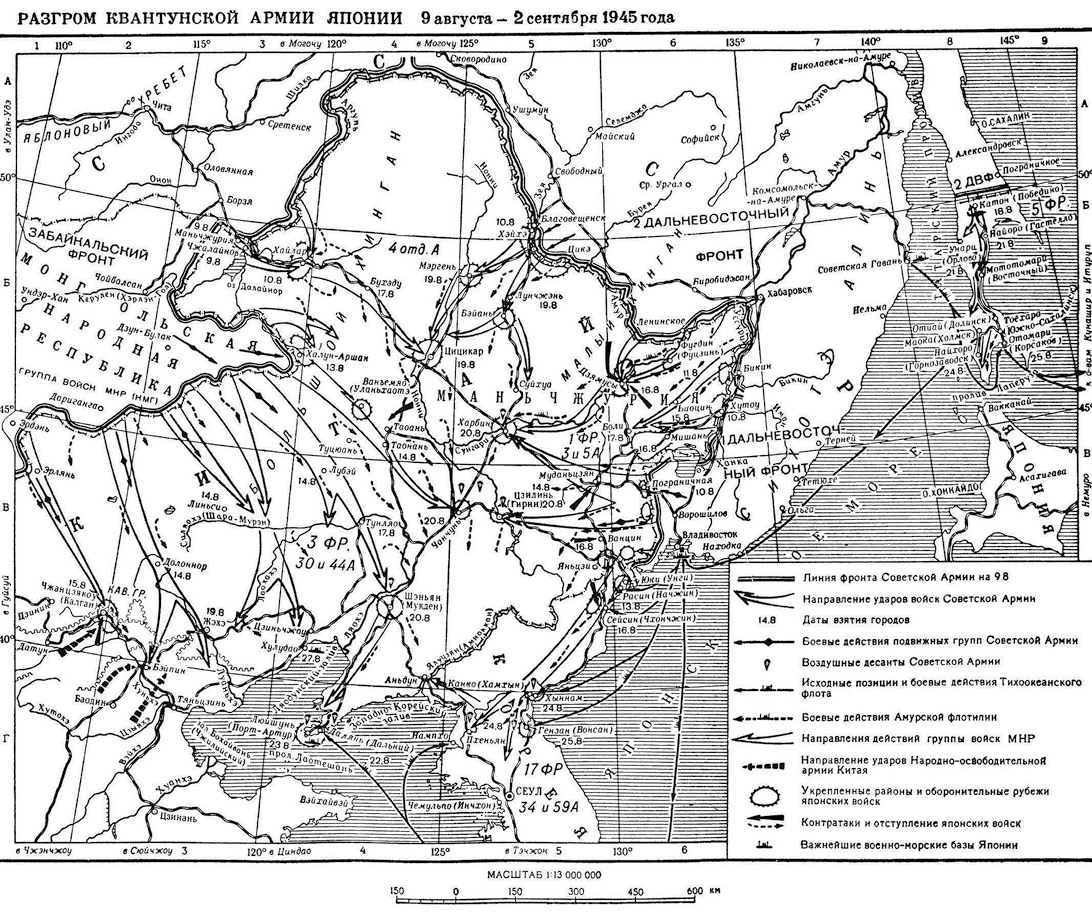

М. о. проводилась на фронте активных боевых действий протяженностью 2700 км, на глубину 200—800 км, на сложном театре военных действий с пустынно-степной, горной, лесисто-болотистой, таежной местностью, изобилующей крупными реками. Японское командование намеревалось оказать упорное сопротивление советско-монгольским войскам в приграничных укрепленных районах, а затем на горных хребтах. В случае прорыва этих рубежей допускался отход японских войск на линию железной дороги Тумынь — Чанчунь — Дальний (Далянь), где предполагалось организовать оборону, а затем перейти в наступление с целью восстановить первоначальное положение. Исходя из этого, главные силы японских войск были сосредоточены в центральных районах Маньчжурии и только 1/3 — в приграничной полосе. В Квантунскую армию (командующий генерал О. Ямада), составлявшую основу группировки японских войск, входили Первый фронт (командующий генерал-лейтенант С. Кита) и Третий фронт (командующий генерал Д. Усироку), а также 4-я отдельная армия, 2-я воздушная армия, Сунгарийская военная речная флотилия. С 10 августа 1945 Квантунской армии были оперативно подчинены 17-й (Корейский) фронт (командующий генерал-лейтенант Ё. Кодзуки) и 5-я воздушная армия, расположенные в Корее. Всего в войсках противника насчитывалось 1 млн 320 тыс. человек, на вооружении которых находилось 1155 танков, 6260 орудий и минометов, 1907 боевых самолетов и 25 военных кораблей. Кроме того, на территории Маньчжурии и Кореи располагались многочисленные японские жандармские, полицейские, железнодорожные и иные формирования, а также марионеточные войска армии Маньчжоу-Го, армия Внутренней Монголии (командующий князь Дэ Ван) и Суйюаньская армейская группа. Вдоль границ с СССР и Монгольской Народной Республики (МНР) имелось 17 укрепленных районов противника общей протяженностью до 1 тыс. км, в которых располагалось 8 тыс. долговременных огневых сооружений.

Для проведения М. о. в течение мая — начала августа советское командование перебросило на Дальний Восток часть высвободившихся на западе войск и техники (свыше 400 тыс. человек, 7137 орудий и минометов, 2119 танков и самоходных артиллерийских установок и др.). Вместе с дислоцированными войсками на Дальнем Востоке они составили три фронта: Забайкальский (командующий — Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский), 1-й Дальневосточный (Маршал Советского Союза К. А. Мерецков) и 2-й Дальневосточный (генерал армии М. А. Пуркаев). Группировка советских и монгольских войск насчитывала более 1 млн 600 тыс. человек, свыше 27 тыс. орудий и минометов, свыше 700 реактивных минометных установок, 5250 танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 3700 боевых самолетов. К проведению М. о. также привлекались Тихоокеанский флот (командующий адмирал И. С. Юмашев) в составе которого имелось около 165 тыс. человек, 416 кораблей, 78 подводных лодок, 1382 боевых самолетов, 2550 орудий и минометов, и Амурская военная флотилия (командующий контр-адмирал Н. В. Антонов) в составе 12 500 человек, 126 кораблей, 68 боевых самолетов, 199 орудий и минометов. Помимо того, в М. о. участвовали пограничные войска Забайкальского, Приморского и Хабаровского пограничных округов.

Замыслом операции предусматривалось нанесение по группировке противника двух основных (с территории МНР и Приморья) и нескольких вспомогательных ударов по сходящимся в центре Маньчжурии направлениям. Общее руководство войсками осуществляло специально созданное Ставкой Верховного Главнокомандования Главное командование советских войск на Дальнем Востоке (командующий — Маршал Советского Союза А. М. Василевский). Главнокомандующим монгольскими войсками был маршал МНР Х. Чойбалсан. Действия сил Военно-морского флота и Военно-воздушных сил координировали адмирал флота Н. Г. Кузнецов и главный маршал авиации А. А. Новиков.

9 августа ударные группировки советских фронтов перешли в наступление с территории МНР и Забайкалья на хингано-мукденском направлении, из Приамурья — на сунгарийском и из Приморья — на харбино-гиринском направлениях. Бомбардировочная авиация фронтов нанесла удары по городам Харбин, Чанчунь и Гирин (Цзилинь), по районам сосредоточения войск, узлам связи и коммуникациям противника. Тихоокеанский флот силами авиации и торпедных катеров нанес удары по японским военно-морским базам в Сев. Корее — Юки (Унги), Расину (Начжинь) и Сейсину (Чхонджин). Несмотря на сделанное японским императором 14 августа сообщение о капитуляции Японии, японские войска не прекратили боевые действия. Поэтому Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР дал указание советским войсками продолжать наступательные операции. 16 августа приказ о капитуляции подписал командующий армией Ямада.

Войска Забайкальского фронта (17-я армия, командующий — генерал-лейтенант А. И. Данилов; 39-я армия, командующий — генерал-полковник И. И. Людников; 36-я армия, командующий — генерал-лейтенант А. А. Лучинский; 53-я армия, командующий — генерал-полковник И. М. Манагаров; 6-я гвардейская танковая армия, командующий — генерал-полковник танковых войск А. Г. Кравченко; 12-я воздушная армия, командующий — маршал авиации С. А. Худяков и Конно-механизированная группа советско-монгольских войск, командующий — генерал-полковник И. А. Плиев) к 18—19 августа, преодолев безводные степи, пустыню Гоби и горные хребты Большого Хингана, разгромили калганскую, солуньскую и хайларскую группировки противника и устремились в центральные районы Сев.-Вост. Китая. 20 августа силы 6-й гвардейской танковой армии вступили в города Мукден (Шэньян) и Чанчунь и стали продвигаться к городам Дальний (Далянь) и Порт-Артур (Люйшунь). Конно-механизированная группа советско-монгольских войск, выйдя 18 августа к городам Калган (Чжанцзякоу) и Жэхэ (Чэндэ), отрезала Квантунскую армию от японских войск в Сев. Китае (Хингано-Мукденская операция 1945).

Войска 1-го Дальневосточного фронта (35-я армия, командующий — генерал-лейтенант Н. Д. Захватаев; 1-я Краснознаменная армия, командующий — генерал-полковник А. П. Белобородов; 5-я армия, командующий — генерал-полковник Н. И. Крылов; 25-я армия, командующий — генерал-полковник И. М. Чистяков; 10-й механизированный корпус, командующий — генерал-лейтенант танковых войск И. Д. Васильев; 9-я воздушная армия, командующий — генерал-полковник авиации И. М. Соколов), наступавшие навстречу Забайкальскому фронту, прорвали полосу приграничных укрепленных районов противника, отразили в районе г. Муданьцзян сильные контратаки японских войск, 20 августа вошли в г. Гирин (Цзилинь) и совместно с соединениями 2-го Дальневосточного фронта — в г. Харбин. 25-я армия во взаимодействии с высаженными морскими десантами Тихоокеанского флота освободила порты Сев. Кореи — Юки, Расин (Начжинь), Сейсин (Чхонджин) и Гэндзан (Вонсан), а затем и всю Сев. Корею до 38-й параллели, отрезав японские войска от метрополии (Харбино-Гиринская операция 1945).

Войска 2-го Дальневосточного фронта (2-я Краснознаменная армия, командующий — генерал-лейтенант танковых войск М. Ф. Терехин; 15-я армия, командующий — генерал-лейтенант С. К. Мамонов; 16-я армия, командующий — генерал-майор Л. Г. Черемисов; 10-я воздушная армия, командующий — генерал-полковник авиации П. Ф. Жигарев; Камчатский оборонительный район, командующий — генерал-майор А. Р. Гнечко) во взаимодействии с Амурской военной флотилией успешно форсировали реки Амур и Уссури, прорвали долговременную оборону противника в районах городов Сахалян (Хэйхэ), Фугдин (Фуцзинь), преодолели горный хребет Малый Хинган и 20 августа совместно с войсками 1-го Дальневосточного фронта овладели г. Харбин (Сунгарийская операция 1945). Таким образом, к 20 августа советские войска продвинулись в глубь Сев.-Вост. Китая с запада на 400—800 км, с востока и севера на 200—300 км. Они вышли на Маньчжурскую равнину (Сунляо), расчленили японские войска на ряд изолированных группировок и завершили их окружение.

С 19 августа японские войска почти повсеместно стали сдаваться в плен. Чтобы ускорить этот процесс, не дать им возможности эвакуироваться или уничтожить материальные ценности, 18—27 августа были высажены воздушные десанты в городах Харбин, Мукден (Шэньян), Чанчунь, Гирин (Цзилинь), Порт-Артур (Люйшунь), Дальний (Далянь), Пхеньян, Канко (Хамхын) и др. Был арестован император Маньчжоу-Го Пу И и захвачен золотой запас Маньчжурии.

К 29—30 августа было сломлено сопротивление японских частей на Сахалине и Курильских островах.

М. о. завершилась разгромом Квантунской армии и утратой Японией реальных сил и возможностей для продолжения войны. 2 сентября в Токийском заливе на борту американского линкора «Миссури» был подписан Акт о капитуляции Японии.

Потери в ходе М. о. составили: японцев — свыше 674 тыс. человек убитыми и пленными, советских войск — безвозвратные 12 031 человек (0,7 % численного состава), санитарные 24 425 человек, соединений Монгольской армии — безвозвратные 72 человека, санитарные 125 человек.

В итоге М. о. 93 человека были удостоены звания Героя Советского Союза. Специально учрежденной медалью «За победу над Японией» было награждено свыше 1,7 млн человек.

Лит.: Кампания Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке в 1945 г. (Факты и цифры) // Военно-исторический журнал. 1965. № 8. С. 64—73; Финал: Историко-мемуарный очерк о разгроме империалист. Японии в 1945 г. М., 1969; Внотченко Л. Н. Победа на Дальнем Востоке: Военно-исторический очерк о боевых действиях советских войск в августе — сентябре 1945 г. М., 1971; Хаттори Т. Япония в войне, 1941—1945. М., 1973; Василевский А. М. Дело всей жизни. М., 1978; Плиев И. А. Дорогами войны. Орджоникидзе, 1985; Барынькин В. М. Маньчжурская наступательная операция // Военно-исторический журнал. 1995. № 5. С. 14—23; Гареев М. А. Маньчжурская стратегическая наступательная операция 1945 г. // Новая и новейшая история. 2005. № 5. С. 3—9; Рипенко Ю. Б. Особенности применения артиллерии в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции 1945 года // Военно-исторический журнал. 2007. № 9. С. 14—17; Великая Отечественная война без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание. М., 2009. С. Е. Лазарев.