Мэйдзи исин (яп. «реставрация Мэйдзи», реже «обновление Мэйдзи») — в узком смысле государственный переворот в Японии в 1868, в ходе которого антисёгунские силы из юго-западных княжеств Сацума и Тёсю захватили императорский дворец в Киото и провозгласили возврат государственной власти от военного правительства бакуфу во главе с сёгуном императору Муцухито. В широком смысле — серия политических событий и социально-экономических преобразований в Японии в 3-й четверти XIX в., приведших к ликвидации феодального сословного строя и созданию централизованного национального государства в период Мэйдзи (1868—1912). Девиз «Мэйдзи», позже ставший посмертным именем императора Муцухито, означает «просвещенное правление», что отражало возлагаемые на период его царствования надежды. Термин «исин» дословно означает «обновление», что позволяло преподносить всесторонние преобразования в обществе и государстве как следование образцам древности и избавление от «дурных обычаев» многовекового правления воинов.

Предпосылками к М. и. стали кризисные явления в экономике и общественной жизни Японии, наблюдавшиеся с конца XVIII в. Во-первых, несколько неурожайных лет в середине 1830-х привели к многочисленным крестьянским выступлениям и погромам в городах, крупнейшим из которых стало восстание под руководством Осио Хэйхатиро в Осака в 1837. Предпринятые правительством во главе с Мидзуно Тадакуни в начале 1840-х антикризисные меры оказались в целом неудачными, поскольку ограничивались уже привычными указами об экономии и бережливости и не предполагали структурных реформ экономики и финансовой системы. Во-вторых, предложения об открытии торговли, впервые озвученные в конце XVIII в. Россией, к середине XIX в., после поражения Китая в Первой опиумной войне (см. Англо-китайская война 1840—1842) с Великобританией, превратились в общее требование стран Запада об открытии японских портов для иностранных судов, чего смогли добиться экспедиции М. Пэрри (США) и Е. В. Путятина (Россия) в 1853—1855. Наконец, активность западных флотов у берегов Японии еще с конца XVIII в. вызвала всплеск интереса к изучению европейских наук. Поначалу он ограничивался вопросами медицины, астрономии и других естественных наук, однако к 1830-м активизировалось изучение политики, истории и прочих гуманитарных дисциплин, в связи с чем усилилась критика военного правительства за недостаточное понимание международной ситуации. Одновременно в течение 1-й половины XIX в. широко распространились идеи националистической школы кокугаку, видевшей основы национальной идентичности японцев в божественном происхождении непрерывной императорской династии и преданном служении ей. В результате в течение 2-й четверти XIX в. появились политические деятели и идеология, которые впоследствии сыграли ключевую роль в событиях М. и. Вопрос о том, являлись ли внутренние проблемы японского общества и государства непреодолимым кризисом, остается дискуссионным, однако «открытие» страны западными державами, безусловно, сделало их таковым.

Угроза насильственного «открытия» Японии для международной торговли вынудила бакуфу запросить мнения у всех княжеств в поисках поддержки любого возможного ответа, однако это возымело обратный эффект и привело к началу падения авторитета центральных властей. Еще более оно усилилось после заключения в 1858 неравноправных договоров с западными державами, подразумевавшими право экстерриториальности иностранных граждан и отсутствие таможенной автономии. Это привело к подъему по всей стране движения «за изгнание варваров» (дзёи) и покушениям на жизнь иностранцев.

Кроме того, после смерти бездетного 13-го сёгуна Иэсада встал вопрос о выборе его наследника между представителями боковых ветвей дома Токугава. Вассалы бакуфу и женская половина замка Эдо поддержали малолетнего Токугава Ёситоми (1846—1866), в то время как группа влиятельных князей выступила за кандидатуру более зрелого и способного Токугава Ёсинобу (1837—1913). В ответ на это фактический глава правительства Ии Наосукэ инициировал волну репрессий против как идеологов и активных участников движения за изгнание иностранцев, так и оппонентов в вопросе выбора сёгуна. Однако в 1860 он сам стал жертвой покушения, что позволило оппозиции снова заявить о себе, теперь уже в форме движения за союз бакуфу и императорского двора.

Был предпринят ряд шагов для участия в управлении страной некоторых крупных князей и представителей императорского двора, однако символическая поездка сёгуна в императорскую столицу Киото привела к дальнейшему падению авторитета бакуфу и значительному ослаблению практики обязательной регулярной службы князей в сёгунской столице Эдо, что в свою очередь повлекло за собой потерю контроля над центрами оппозиции — влиятельными юго-западными княжествами Сацума, Тёсю и Тоса. Их позиции были усилены также снятием запрета на строительство крупных морских судов и производство вооружения для береговой обороны.

Бакуфу, продолжая испытывать давление со стороны антииностранного движения, было вынуждено добиваться от западных держав отсрочки открытия некоторых портов в ходе официальных миссий в США и Европу в 1860—1862. В попытке оказать содействие японскому правительству и нейтрализовать внутреннюю оппозицию прозападному курсу Великобритания и другие державы подвергли вооруженной атаке сначала столицу княжества Сацума Кагосиму в 1863, а затем находившийся во владении Тёсю порт Симоносэки в 1864, в то время как бакуфу предприняло военный поход для изгнания вассалов княжества Тёсю из Киото.

Испытав на собственном опыте мощь иностранного вооружения, активисты из Сацума и Тёсю и власти этих княжеств независимо друг от друга пересмотрели свой антизападный курс, предприняли ряд реформ вооруженных сил и стали привлекать простолюдинов для создания военных формирований. Весной 1866 два княжества при посредстве выходцев из Тоса заключили военный союз против бакуфу, однако во время второго карательного похода сёгунской армии против Тёсю княжеству Сацума даже не пришлось оказывать помощь: хорошо вооруженное и организованное войско Тёсю смогло одержать верх над численно превосходящей армией сёгуна.

Летом 1866, после смерти сёгуна Иэмоти бакуфу, наконец, возглавил Токугава Ёсинобу, однако к этому времени дом сёгунов Токугава и его владения фактически превратились лишь в одно из многих политических образований на территории Японии, хотя и самое крупное и экономически сильное, но не способное держать под контролем другие княжества. Ёсинобу при поддержке французских советников сосредоточил усилия на централизации власти в своих владениях и создании мощной сёгунской армии и военно-морского флота, способных, в случае необходимости, противостоять вооруженным силам других княжеств.

Сацума и Тёсю, даже в условиях союза, могли немногое противопоставить дому Токугава, однако летом 1867, после смерти императора Комэй и восшествия на престол молодого императора Муцухито, им удалось воспользоваться открытием порта Хёго для иностранных судов, чтобы ослабить позиции сёгуна. Через княжество Тоса они выдвинули Токугава Ёсинобу требование отказаться от титула сёгуна и признать верховенство императора во внешнеполитических делах, что тот и сделал 19 ноября 1867. Однако его противники в окружении молодого императора, не ожидая такой сговорчивости, решили нанести более прямой удар и от лица Муцухито выпустили указ о передаче всей полноты власти чрезвычайному совету принцев императорского дома. На первом же заседании этого совета было принято решение о лишении Токугава всех должностей и земель. В ответ на это Токугава Ёсинобу выступил с войском на Киото, чтобы свергнуть заговорщиков. Состоявшееся в результате сражение, в котором бывший сёгун потерпел поражение, положило начало гражданской войне Босин, продлившейся до лета 1869.

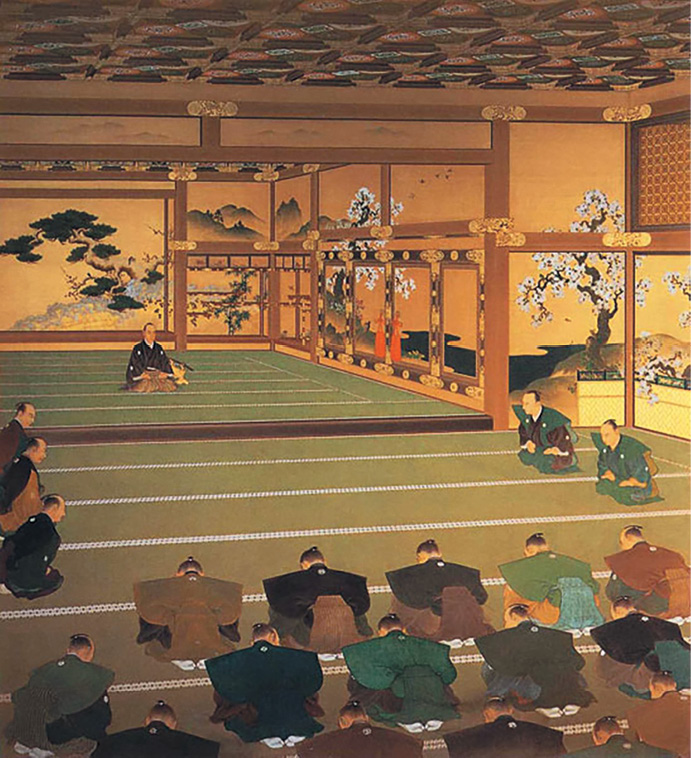

В первые годы периода Мэйдзи новое правительство предприняло осторожные шаги к централизации. В качестве базы для нее были использованы конфискованные земли Токугава, что должен был символизировать перенос императорской резиденции в Эдо и переименование его в Токио. Была проведена административная реформа: в 1869 земли княжеств вместе с населением были переданы под управление нового правительства, система их управления унифицирована, а с 1871 княжества были преобразованы в префектуры, в том числе путем объединения с целью выравнивания площадей и населения. Структура центральных органов власти была уподоблена аппарату древнеяпонского централизованного государства VIII в. с разделением на три палаты, главная из которых играла роль кабинета министров, левая выполняла законодательные и совещательные функции при главной, а правая включала 8 специализированных министерств. Ключевые должности в новом правительстве занимали выходцы из княжеств Сацума, Тёсю, Тоса и Хидзэн, а высшие руководящие посты — представители придворной аристократии.

В 1869 была проведена сословная реформа, по которой сохранялись два привилегированных сословия титулованной (бывшие придворные аристократы и князья-даймё) и нетитулованной (другие представители воинского сословия) знати, а остальные сословия и прочие социальные группы ликвидировались путем отнесения к категории простонародья. С 1871 все подданные подлежали регистрации в книгах посемейных записей, пришедших на смену приписке к буддийским храмам. В 1872 введено всеобщее обязательное начальное образование, организована территориальная система начальных и средних школ. В 1873 проведена военная реформа путем введения всеобщей воинской повинности, а также создана полиция.

Для пополнения казны в течение 1870-х были проведены также земельная и налоговая реформы. В 1872 признана частная собственность крестьян на обрабатываемую землю и снят запрет на ее куплю и продажу, рисовый налог заменен на денежный, рассчитанный на основе стоимости участка земли. Поощрялись освоение новых земельных участков и разработка месторождений на о. Хоккайдо, который в 1869 был окончательно включен в административно-территориальную систему Японии. Благодаря этому правительство получило стабильный источник средств, которые направляло на строительство образцовых промышленных предприятий и инфраструктурных проектов, реорганизацию армии и вооружения.

Реформы, в особенности военная, сословная и земельная, вызвали недовольство в среде бывших самураев, наиболее громким выступлением которых стало Сацумское восстание под предводительством Сайго Такамори в 1877. После его успешного подавления правительство Мэйдзи уже более смело продолжило работу по окончательной институционализации централизованной власти под эгидой императорского дома, нашедшей отражение в первой японской Конституции 1889.

До поражения Японии во Второй мировой войне в 1945 события М. и. официально трактовались как борьба между узурпировавшим власть сёгунатом и «законным» императорским двором, поддержанным патриотически настроенными низкоранговыми самураями юго-западных княжеств, с подчеркиванием роли харизматичных личностей лидеров М. и. Трактовка М. и. во многом зависит от выбора рассматриваемого периода. События 1868 большинством признаются государственным переворотом и захватом власти. При фокусе на периоде от «открытия» страны в 1853 до Сацумского восстания 1877 на первый план выходит национальная консолидация против возникшей угрозы западного империализма. Историки-марксисты зачастую рассматривают период от антикризисных реформ 1840-х до принятия конституции 1889 как абсолютистский, подчеркивая усиление бюрократического контроля над экономической деятельностью и отмечая его переходный характер от феодализма Токугава к капитализму XX в. М. и. таким образом трактуется как незавершенная буржуазная революция. В России предложена также концепция М. и. как консервативной революции: при признании революционных изменений в политике, экономике и обществе подчеркивается их реакционный и оборонительный характер, а также ориентация на традиционные идеи и институты.

Лит.: Лещенко Н. Ф. «Революция Мэйдзи» в работах японских историков-марксистов. М., 1984; Молодяков В. Э. Консервативная революция в Японии. М., 1999; Мещеряков А. Н. Император Мэйдзи и его Япония. М., 2006. В. В. Щепкин.