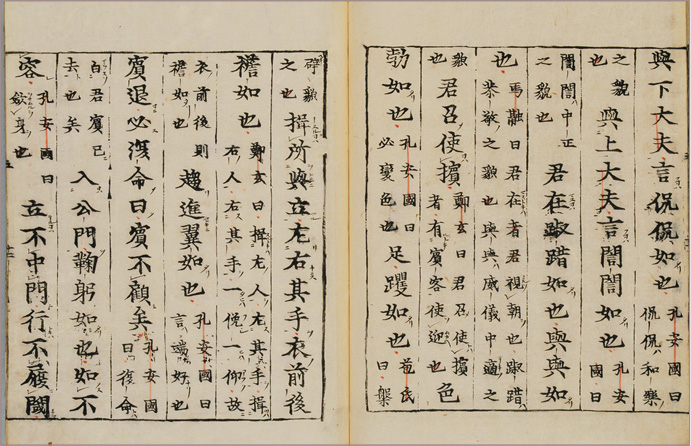

«Лунь юй» («Теоретические речи», «Обсужденные высказывания», «Суждения и беседы», «Аналекты») — наиболее точно выражающий этические, социально-политические и педагогические идеи Конфуция гетерогенный сборник из 20 глав, содержащий разнотемные сентенции, диалоги, исторические описания и бытовые сцены, главным образом афористичные высказывания Конфуция, его учеников и других лиц. В основном составлен в V—IV вв. до н. э. учениками Конфуция первого и второго поколения, но мог дополняться вплоть до I в. до н. э. В эпоху Хань существовали три его версии: в «современных знаках» (цзинь-вэнь) — из царств Лу (20 глав) и Ци (22 главы) и в «древних знаках» (гу-вэнь), якобы найденная при императоре Цзин-ди (157—141 до н. э.) вместе с другими конфуцианскими канонами в стене дома Конфуция в Лу (21 глава). Маркиз (хоу) Чжан Юй (ум. 5 до н. э.), выправив лускую версию с помощью циской, создал выгравированный в 175 на каменной стеле официальный текст. Его доработал с помощью версии в «древних знаках» и прокомментировал Чжэн Сюань (127—200), а затем Хэ Янь (193—249) в 242, создав основу для современного «Л. ю.». Далее важнейшую текстологическую и комментаторскую работу провели Хуан Кань (488—545), Син Бин (931—1010), Чжу Си, Ван Фучжи (Чуань-шань), Лю Бао-нань (1791—1855), Чэн Шу-дэ (1877—1944), Ян Шу-да (1885—1956). Со времен правления У-ди (141—87 до н. э.) «Л. ю.» использовался в государственной экзаменационной системе (кэ-цзюй) для изучения «Пятиканония» («У цзин»), а в эпоху Сун был включен неоконфуцианцами в «Тринадцатиканоние» («Ши-сань цзин») и «Четверокнижие» («Сы шу»). Его первые западные переводы опубликовали на латыни миссионеры-иезуиты в китайском городе Цзяньчане провинции Цзянси (P. Intorcetta, I. da Costa, 1662) и в Париже (Ph. Couplet, 1687). Затем он многократно переводился на европейские языки (англ.: D. Collie, 1828; J. Legge, 1861, 1895; L. Giles, 1907; W. E. Soothill, 1910; L. A. Lyall, 1935; Lin Yu-tang, 1938; A. Waley, 1938, 1939; J. R. Ware, 1955; D. C. Lau, 1979; Li T’an-chien, etc., 1991; R. Dawson, 1993; Lai Bo, Xia Yu-he, 1994; Huang Chi-chung, 1997, T. Brooks, 1998; франц.: S. Couvreur, 1895; A. Cheng, 1981; P. Ryckmans, 1987; A. Levy, 1994; нем.: R. Wilhelm, 1910; R. Moritz, 1986; итал.: F. Tomassini, 1974; лат.: S. Couvreur, 1895), киданьский, монгольский, маньчжурский, японский (Ёсикава Кодзиро, 1978) и современный китайский (Ян Бо-цзюнь, 1958; Мао Цзы-шуй, 1975; Се Бин-ин и др., 1980; Тан Мань-сянь, 1982; Ло Чэн-ле и др., 1988; Гоу Чэн-и, Ли Я-дун, 1992; Бао Ши-сян, 1992; Цай Си-цинь, 1994). После первого перевода В. П. Васильева на русский в 1876 увидели свет еще 8 переводов (П. С. Попов, 1910; В. А. Кривцов, 1972; И. И. Семененко, 1989; Л. И. Головачева, 1992; А. Е. Лукьянов, 1994; Л. С. Переломов, 1998; А. С. Мартынов, 2000; В. С. Колоколов, 2016).

Лит.: Кобзев А. И. К раскрытию тайн Конфуция и «Лунь-юя» // Архив российской китаистики. Т. III. М., 2016. С. 3—44; Мартынов А. С. Конфуцианство. Лунь юй. Т. 1, 2. СПб., 2001; Переломов Л. С. Конфуций. «Лунь юй». М., 1998.