Кулачество — социально-имущественная группа крестьянства.

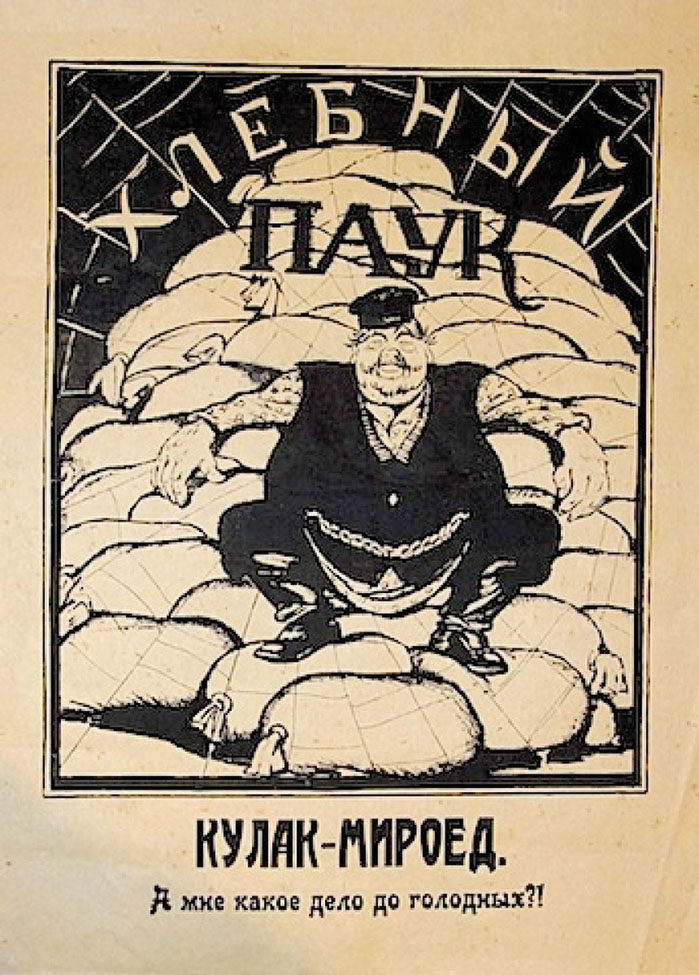

Принадлежность к К. определялась на основании размера доходов хозяйства, которые существенно превышали средний уровень, а также нетрудовых способов получения доходов. В пореформенный период кулаками называли крестьян, занимавшихся торговлей и ростовщичеством, активно применявших наемный труд, средних и крупных товаропроизводителей из крестьян. Для большевистских теоретиков К. ассоциировалось с крестьянской буржуазией, эксплуатацией наемного труда, зачаточными формами капитализма в деревне, контрреволюционными силами. Зимой — весной 1918, по мнению большевиков, настало время для перехода в деревне от революции буржуазно-демократической к социалистической, в связи с чем началась подготовка к проведению политики классового раскола крестьянства. Этот раскол были призваны осуществить политика продовольственной диктатуры и созданные в июне 1918 комитеты бедноты, которые содействовали изъятию продовольственных «излишков» и вели борьбу против имущественных верхов деревни.

8 ноября 1918 В. И. Ленин на совещании делегатов комитетов бедноты заявил о решительной линии по ликвидации К. К К. относили и часть среднего крестьянства, сопротивлявшегося политике «военного коммунизма». Однако полностью К. не было ликвидировано. Сельская буржуазия сохранялась в период новой экономической политики, в 1925 был разрешен наемный труд на селе. 21 мая 1929 Совет Народных Комиссаров СССР издает постановление «О признаках кулацких хозяйств, в которых должен применяться кодекс законов о труде», где впервые законодательно определены критерии определения термина «кулак»: «систематическое применение наемного труда; наличие мельницы, маслобойни, крупорушки, просушки... применение механического двигателя... сдача в наем сложных сельскохозяйственных машин с механическими двигателями, сдача в наем помещений, занятие торговлей, ростовщичеством, посредничеством, наличие нетрудовых доходов (к примеру, служители культа)».

30 января 1930 вышло постановление Политбюро ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», ставшее основанием для «раскулачивания», т. е. ликвидации хозяйств кулаков и их высылки, и определившее его параметры. СНК СССР и ЦИК СССР 1 февраля 1930 издали постановление «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством», которое отменяло право на аренду земли и право на применение наемного труда в единоличных крестьянских хозяйствах. 8 мая 1933 вышла совместная инструкция ЦК и Совнаркома № П-6028 «О прекращении применения массовых выселений и острых форм репрессий в деревне», однако фактически репрессии не были остановлены. В марте 1939 на XVIII съезде ЦК ВКП(б) был сделан вывод о ликвидации в СССР эксплуататорских классов, включая К. С 1947 осуществлялось снятие с учета из спецпоселений, восстановление в правах кулаков и членов их семей, которое завершилось постановлением Совета Министров СССР от 13 августа 1954 № 1738-789 об окончательной ликвидации «кулацкой ссылки».

Лит.: Доброноженко Г. Б. Кто такой кулак: трактовка понятия «кулак» во второй половине ХIХ — 20-х гг. ХХ вв. // Стратификация в России: история и современность / Отв. редактор Ю. М. Рапопорт. Сыктывкар, 1999; Ильиных В. А. Выявление хозяйств, относимых к кулацким, в ходе налоговых кампаний конца 1920-х — 1930-х гг. // Зажиточное крестьянство России в исторической ретроспективе. Материалы XXVII сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Вологда, 2001; Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927—1939. Документы и материалы. В 5 т. / Под ред. В. П. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. М., 1999—2006.