Кремль Московский — историческое ядро города Москвы, окруженное крепостными стенами.

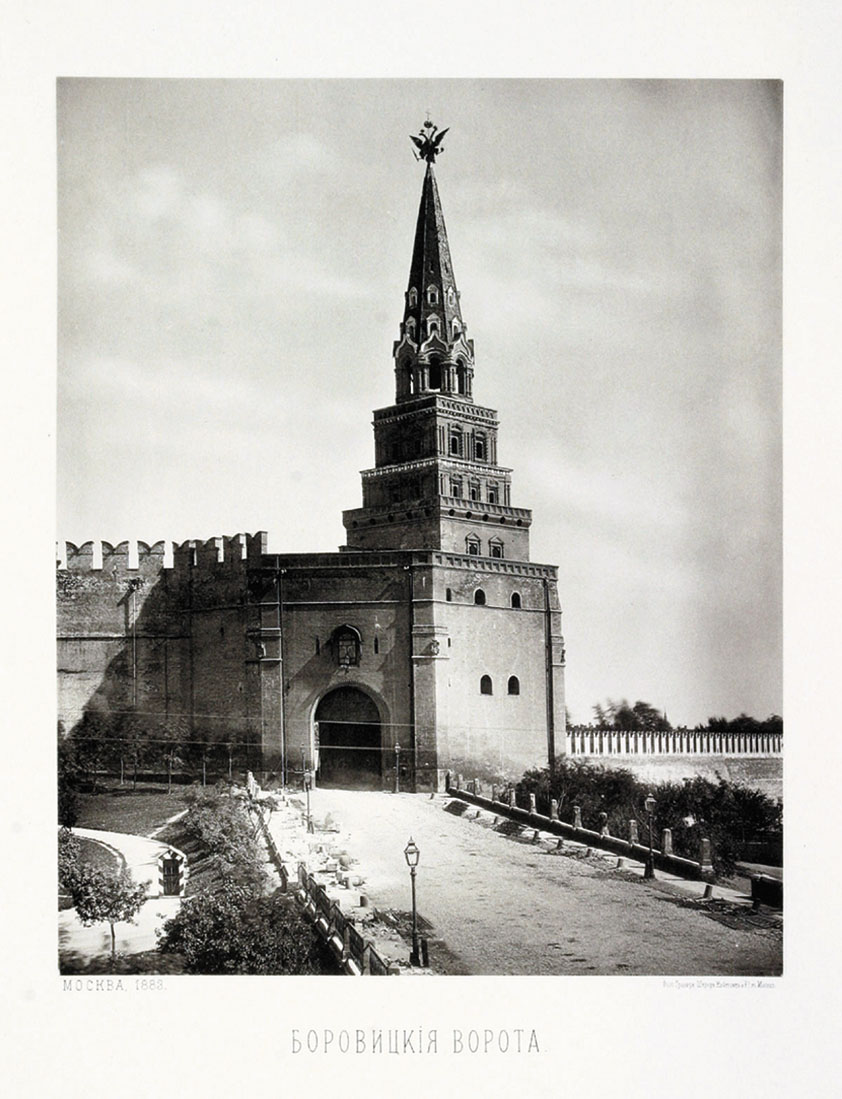

Расположен на Боровицком холме, на месте впадения в Москву-реку р. Неглинной. Является резиденцией президента Российской Федерации.

Археологические раскопки, которые спорадически проводились в некоторых частях территории К. М. с середины XIX в. показывают, что древнейший культурный слой относится примерно к середине I тысячелетия до н. э., а средневековое поселение возникло в XI — середине XII в. Точная реконструкция древней топографии К. М. на настоящий момент невозможна. Но по традиционной и наиболее распространенной гипотезе Н. Н. Воронина и М. Г. Рабиновича, восходящей еще к построениям И. Е. Забелина, древнейший поселок возник в устье Неглинной и являлся маленьким мысовым городком, защищенным с напольной стороны рвом. Крепость, которая была заложена по приказу князя Юрия Владимировича Долгорукого в 1156 на месте современного К. М., защищала уже большую территорию, расширившись к северу и северо-востоку. Именно в этих направлениях в XII—XIII вв. распространялась городская застройка. Древо-земляные укрепления (их остатки, предположительно, были найдены в ходе строительства Дворца съездов в 1959—1960) окружали, помимо различных хозяйственных построек, некрополь, вероятно, с церковью.

Иную реконструкцию топографии К. М. предложила в начале 2000-х Т. Д. Панова. По ее гипотезе, древнейшее ядро поселения находилось не на стрелке Боровицкого мыса, а на высоком отроге террасы р. Неглинной, сейчас соответствующем части К. М. от Троицких ворот до северной части Соборной площади. Там находились детинец с древо-земляными укреплениями. Часть же освоенной к середине XII в. территории, включая открытый археологами некрополь с предполагаемой древнейшей церковной постройкой, оставалась первоначально за пределами укреплений. В конце XII в. город значительно расширился, распространившись почти на всю верхнюю террасу Кремлевского холма. Княжеский двор в ранний период размещался не на Боровицком мысу, как позднее, а в восточной части К. М., в районе Спасских ворот.

Предполагают, что именно на месте древнейшей церкви в 1326 митрополит Петр заложил первый каменный Успенский собор, что положило начало дальнейшему формированию кремлевского ансамбля, в который, в частности, вошли: митрополичий двор, церковь «под колоколы» Иоанна Лествичника (1329); Петроверигский придел к Успенскому собору; собор княжеского монастыря Спаса на Бору (1330); собор Архангела Михаила. С 1331 в летописях для описания К. М. появляется название «кремль». С середины XIV в. начинается усиление оборонительных сооружений К. М.: в 1339—1340 при князе Иване Даниловиче Калите возведены дубовые городские стены, а в 1366—1367 при Дмитрии Ивановиче Донском началось строительство белокаменных укреплений.

В последние десятилетия XV в. в ходе правления Ивана III К. М. обретает новый облик. Так, в 1472 зодчие Кривцов и Мышкин заложили новый Успенский собор. Однако в 1474 еще недостроенный собор пострадал от землетрясения. Поэтому итальянский архитектор А. Фиораванти, приехавший в Москву в 1475 по приглашению Ивана III, счел необходимым перезаложить постройку. Строительство Успенского собора было закончено в 1479. В 1480-е в центре К. М. был возведен Благовещенский собор и митрополичья домовая церковь Ризоположения. С 1485 велись работы по перестройке стен и башен К. М., которые стали повторять архитектурный облик крепостей Сев. Италии: были сооружены Чешкова (Тайницкая) и Кутафья башни, а также южная стена. В конце XV в. мастера Антон и Марк Фрязины построили Свиблову (Водовзводную) и Беклемишевскую (Москворецкую) башни. Именно по приказу Ивана III было также начато возведение нового великокняжеского дворца с жемчужиной кремлевской архитектуры Грановитой палатой и тронным залом, сооруженным в 1487— 1491 мастерами М. Фрязиным и П. А. Солари. Для торжественных выходов царя использовалось Красное крыльцо, находившееся с южной стороны Грановитой палаты.

Таким образом, к началу XVI в. К. М. воплотил идею превращения Москвы в «Новый Константинополь» или «Третий Рим». Это удачно подчеркивалось треугольной формой крепости — она соответствовала распространенной в то время идее о «треугольности» Константинополя. Другим ключевым замыслом, заложенным в архитектурном ансамбле К. М., стало объединение символов светской и церковной власти, выразившееся в сочетании богатого убранства Архангельского собора, возведенного А. Фрязиным Новым в 1505—1508, и геометрически строгого Успенского собора. Они служили, соответственно, великокняжеской и митрополичьей усыпальницами. Идею центричности отразила вертикаль колокольни «Иван Великий» (церковь-звонница Иоанна Лествичника) архитектора Б. Фрязина, возведенная в 1505—1509. При Б. Ф. Годунове колокольня была надстроена, и ее высота равнялась 81 м.

Концепцию мощи и силы российского государства воплотил в себе Арсенал (Цейхгауз, т. е. оружейный дом) — самая значительная постройка К. М. эпохи Петра I. Заложенный в 1702 как сооружение, предназначенное для хранения оружия и военных трофеев, Арсенал наглядно свидетельствовал об успехах русского оружия и превращении России в великую европейскую державу. В 1737 здание сгорело и было реконструировано только в конце XVIII под руководством инженера А. И. Герарда и архитектора М. Ф. Казакова. Другим знаменитым сооружением К. М. XVIII столетия стал Сенатский дворец, зримо обозначивший имперский статус России. Возведенное в 1776—1787 по приказу Екатерины II выдающимся архитектором М. Ф. Казаковым, сумевшим вписать здание в сложный треугольный план, оно представляет собой один из образцов русского классицизма. В настоящее время шедевр Казакова служит резиденцией российского президента. Екатерина II также повелела воздвигнуть Большой императорский дворец, проект которого был создан другим знаменитым русским архитектором В. И. Баженовым и предполагал снос на территории К. М. значительного числа средневековых памятников. Проведение этих работ началось в 1770. В частности, была снесена южная кремлевская стена с башнями, хотя уже в 1775 их восстановили, поскольку императрица отказалась от своего первоначального замысла.

К. М. значительно пострадал при отступлении армии Наполеона из Москвы в 1812, когда был взорван целый ряд зданий, в том числе вся северная часть Арсенала и Водовзводная, Никольская и Угловая Арсенальные башни. В XIX столетии в К. М. не только проводились восстановительные работы под руководством архитекторов О. И. Бове, Д. И. Жилярди, Ф. К. Соколова, но и возводились новые знаковые сооружения в русско-византийском стиле, прежде всего архитектором К. А. Тоном. Так, в 1839—1849 по его проекту был построен Большой Кремлевский дворец. Он заменил собой прежние великокняжеские дворцы. Если первый этаж сооружения был предназначен для проживания царской семьи, то на втором этаже располагались парадные залы, названные по имени российских орденов — Георгиевский, Екатерининский, Владимирский, Андреевский, Александровский. В 1844—1851, также по проекту К. А. Тона, было построено новое здание Оружейной палаты. Оно стало одним из первых в России сооружений музейного назначения. В 1898 в юго-восточной части К. М. был установлен памятник императору Александру II с шатровой сенью авторства скульптора А. М. Опекушина, художника П. В. Жуковского и архитектора Н. В. Султанова.

Во время Октябрьской революции 1917 из-за артиллерийского обстрела были повреждены многие памятники К. М., а в первые десятилетия советской власти целый ряд из них был разрушен (в частности, памятник Александру II и Красное крыльцо). В Большом Кремлевском дворце в результате перестройки были уничтожены Андреевский (тронный) и Александровский залы. Кроме того, изменение облика К. М. происходило и в ходе строительства новых сооружений, отвечавших запросам новой власти. Так, в 1930-е по проекту архитектора И. И. Рерберга было возведено Е-образное в плане неоклассическое здание Школы красных командиров им. ВЦИК. В 1959—1961 архитекторами М. В. Посохиным и А. А. Мндоянцем велось строительство Кремлевского Дворца съездов (Государственный Кремлевский дворец). В 1930-е пять кремлевских башен были украшены звездами (сначала, в 1935, появились звезды из меди и полудрагоценных камней, которые в 1937 заменили звездами из рубинового стекла, обновленными в 1970-е). Во 2-й половине XX в. дважды (в 1946—1953 и 1970-х) проводились работы по реставрации кремлевских стен.

Во время археологических изысканий, которые велись в 1960—1973 под руководством Н. С. Шеляпиной, а позднее — под руководством Т. Д. Пановой, были обнаружены участки городской застройки со срубами и усадебными частоколами XII—XIV вв. под Патриаршими палатами (в 1963—1965), некрополь XII—XIII вв. на участке между Успенским собором и Патриаршими палатами (в 1963—1966). Под Патриаршими палатами были найдены каменные кресты в оправе из золотых пластин, а у Спасских ворот на территории 14-го корпуса открыты два клада серебряных женских украшений XII—XIII вв. (в 1988 и 1991).

С 1990 К. М. включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 1991 на территории К. М. располагается государственное музейное учреждение — Музеи Московского Кремля (Государственный историко-культурный заповедник «Московский Кремль»). Начиная с 1980-х в К. М. также проводится целый комплекс исследовательских и реставрационных работ, в частности восстановление Красного крыльца, частичная реконструкция Сенатского дворца, воссоздание интерьеров Андреевского и Александровского залов Большого Кремлевского дворца, реставрация колокольни «Иван Великий». Одной из наиболее сенсационных находок в ходе работ в К. М. стали надвратные иконы «Спас с преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским» на Спасской башне и «Святитель Николай» — на Никольской башне. Их удалось обнаружить в 2010, как предполагают специалисты, благодаря тому, что в 1937 они были спрятаны за штукатуркой, а не уничтожены.

Важные данные дали первые полномасштабные раскопки, проводившиеся в 2007 перед строительными работами у подножия К. М., в Тайницком саду (на территории, расположенной за пределами древнейшего ядра городского поселения). В хорошо сохраняющем дерево влажном культурном слове, местами достигающем 10 м, были найдены усадьбы с частокольными оградами и улица с деревянными мостовыми. Также археологи выявили 14 ярусов сменяющих друг друга построек начала XIV — XVII в. — целый участок средневекового города с усадебной застройкой. Были обнаружены дорогие украшения, оружие и боевое снаряжение, редкие предметы церковного искусства XIV—XVI вв., что указывает на высокое положение владельцев этих усадеб. Важнейшей находкой стала берестяная грамота конца XIV — начала XV в. (московская берестяная грамота № 3).

В 2016—2017 были проведены масштабные археологические изыскания на месте и вокруг разобранного корпуса № 14 К. М. Они позволили раскрыть и изучить остатки городской застройки XII—XIV вв. Кроме того, были проведены исследования остатков разрушенных в 1929—1932 Вознесенского монастыря (церкви Cв. Екатерины, 1808—1817), а также некрополя и монастырских построек Чудова монастыря XV—XVII вв., где со времен Ивана IV крестили царских детей, погребали церковных иерархов и представителей крупных боярских и княжеских родов: Морозовых, Собакиных, Трубецких, Куракиных, Хованских, Оболенских. В том числе были изучены остатки церкви Чуда Архангела Михаила, галерей и трапезной, церкви Благовещения и Митрополита Алексия (1680—1686) этого монастыря. Кроме того, в ходе раскопок были раскрыты остатки Малого Николаевского дворца (заложен в 1725, разрушен в 1929).

Лит.: Археология Московского Кремля: Раскопки 2016—2017 гг. / Под ред. Н. А. Макарова и В. Ю. Коваля. М., 2018; Воронов А. А. Монастыри Московского Кремля. М., 2009; Девятов С. В. Московский Кремль. М., 2010; Древности московского Кремля / Отв. ред. Н. Н. Воронин, М. Г. Рабинович. М., 1971; Панова Т. Д. Некрополи Московского Кремля. М., 2010; Ее же. Историческая и социальная топография Московского Кремля в середине XII — первой трети XVI века. М., 2013; Фабрициус М. П. История Московского Кремля. М., 2008.