Основной закон РСФСР, действовавший в 1918–1925 гг.

Изначально была объявлена переходной на период до «полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения социализма».

Разработка

Вопрос о необходимости разработки Конституции страны был поднят на III Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов в январе 1918 г. Съезд утвердил Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа и поручил ВЦИК разработать «основные положения конституции…, для внесения на следующий Съезд Советов». Однако из-за осложнения политической ситуации начало работы затянулось, а поскольку IV Всероссийский съезд Советов (марта 1918 г.) носил внеочередной характер и был связан исключительно с заключением Брестского мира, вопрос о конституции на нем не поднимался.

Вопрос о конституции был обсужден 30 и 31 марта 1918 г. на заседаниях ЦК РКП(б), который принял решение «рекомендовать» ВЦИК сформировать Конституционную комиссию, что и было исполнено 1 апреля. В ее состав вошли 15 человек: от фракции большевиков – Я.М. Свердлов, М.Н. Покровский, И.В. Сталин; от фракции левых эсеров – Д.А. Магеровский и А.А. Шрейдер; от максималистов – А.И. Бердников (с совещательным голосом), а также представители наркоматов по делам национальностей, юстиции, финансов, по военным делам, внутренних дел и ВСНХ (В.А. Аванесов, Д.П. Боголепов, Н.И. Бухарин, Г.С. Гурвич, М.Я. Лацис, М.А. Рейснер, А.П. Смирнов, Ю.М. Стеклов, Э.М. Склянский); председателем комиссии 5 апреля был избран Я.М. Свердлов, заместителем председателя – М.Н. Покровский, секретарем – В.А. Аванесов.

19 апреля комиссия рассмотрела три проекта конституции (большевистской фракции, М.А. Рейснера проект левых коммунистов, фракции эсеров-максималистов) и приняла за основу представленный большевиками «Общие положения Конституции РСФСР», который был направлен на дальнейшую разработку в три подкомиссии. В основу «положений» лег разработанные при активном участии Свердлова и Сталина «Тезисы о типе федерации». Поскольку большевики имели абсолютное большинство в комиссии, практически предложения представителей других фракций были отклонены. Окончательная разработка проекта Конституции была возложена на специальную комиссию ЦК РКП(б), которую возглавил В. И. Лениным. 3 июля комиссия рассмотрела два проекта (ВЦИК и Наркомата юстиции). За основу был принят проект ВЦИК, в который был включен ряд положений из проекта НКЮ. Кроме того, Ленин настоял на включение в конституцию в полном виде Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа.

На заключительном заседании V Всероссийского съезда Советов, состоявшем 10 июля 1918 г., делегаты одобрили представленным им доклад о конституции и приняли постановление: «Утвержденная III Всероссийским съездом Советов в январе 1918 г. декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа вместе с утверждаемой V Всероссийским съездом Советов Конституцией Советской республики составляют единый Основной Закон Российской Советской Федеративной Республики». Также съезд поручил ВЦИК завершить работу над конституцией и принять окончательную ее редакцию. Полный текст Конституции был опубликован в «Известиях Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов» 19 июля 1918 г. и с этого момента вступил в действие.

Конституция состояла из 6 разделов, 17 глав и 90 статей.

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа

В качестве 1-го раздела в Конституцию вошла Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, в соответствии с которой Россия объявлялась Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, учрежденной «на основе свободного союза свободных наций как федерация Советских национальных республик».

В нарушение существовавших как национальных, так и международных правовых норм, декларация:

– провозглашала отмену частной собственности на землю (с объявлением всего земельного фонда

общенародным достоянием), также она объявила национальным достоянием «все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия»;

– вводила на предприятиях рабочий контроль, «как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и прочих средств производства и транспорта в собственность» республики;

– подтвердила национализацию всех банков;

– подтвердила закон об аннулировании (уничтожении) всех заключенных прежними режимами займов;

– ввела всеобщую трудовую повинность и др.

Общие положения

2-й раздел Конституции содержал общие положения, в своем большинстве носившие декларативный характер и не получившие какого-либо реального воплощения в реальности. Значительная часть этих положений не исполнялась, а часть вообще никогда не действовала. Среди прочего:

– объявлялось, что вся власть «принадлежит всему рабочему населению страны, объединенному в городских и сельских Советах», с разрешением создания автономных областных союзов;

– объявлялось отделение церкви от государства и школы от церкви (что уже проведено ранее), а также провозглашалась «свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды»;

– провозглашена свобода собраний, митингов, шествий, союзов и др.

– предоставила все политические права российских граждан иностранцам, проживающим на территории стран, предоставляя право убежища всем, «подвергающимся преследованию за политические и религиозные преступления».

А качестве основополагающих принципов созданного государства Конституция

– признавала «труд обязанностью всех граждан» (в формулировке «Не трудящийся, да не ест!»);

– устанавливала всеобщую воинскую повинность;

– признавала равные права за гражданами независимо от их расовой и национальной принадлежности, лишая при этом «отдельных лиц и отдельные группы прав, которые

используются ими в ущерб интересам социалистической революции»;

– объявляла одной из главных задач «предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и бесплатное

образование».

Одновременно в Конституцию был включен ряд конкретных мер, направленных на усиление контроля над обществом. В т.ч. объявлена полная монополия государства на «все технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати», «все пригодные для устройства народных собраний помещения с обстановкой, освещением и отоплением».

Государственное устройство

В Конституции был узаконен и ряд уже существующих органов власти в стране. В качестве верховного органа власти был закреплен Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. Съезд созывался ВЦИК (или по требованию «Советов местностей, насчитывающих не менее 1/3 всего населения Республики) не реже двух раз в год и не являлся постоянно действующим органом.

Возрастной избирательный ценз был установлен в 18 лет. Выборы были не прямыми, не всеобщими и не равными:

– делегаты избирались на непосредственно населением, а городскими советами и губернскими съездами советов;

– городские и сельские советы посылали разное число делегатов: ев первом случае из расчета 1 депутат от 25 тыс. избирателей, во втором – от 125 тыс.;

В период между съездами вся полнота власти принадлежала Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК), который объявлялся «высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом». ВЦИК избирался в составе не более 200 человек на Съезде (большинство ВЦИК всегда составляли большевики) ВЦИК, который функционировал без какого-либо контроля со стороны представительных органов. Он получил чрезвычайно широкие права, в т.ч.:

– объединять и согласовывать работы по законодательству и управлению, а также надзирать «за проведением в жизнь Советской Конституции, постановлений Всероссийских съездов Советов и центральных органов Советской власти»;

– рассматривать и утверждать проекты декретов, вносимых органами исполнительной власти, а также издавать собственные декреты и распоряжения; он также имел право «отменить или приостановить всякое постановление или решение» Совета народных комиссаров.

К ведению Съезда и ВЦИК (в перерывах между съездами) были отнесены:

– общее руководство внешней и внутренней политикой;

– установление и изменение границ, а также принятие в состав (и признание выхода) РСФСР «отдельных частей ее»;

– установление и изменение системы мер, весов и денег;

– Сношение с иностранными государствами, объявление войны и заключение мира;

– заключение займов, таможенных и торговых договоров, финансовых соглашений;

– установление основ и общего плана народного хозяйства и отдельных отраслей;

– утверждение государственного бюджета;

– введение налогов и повинностей;

– установление основ организации вооруженных сил;

– общегосударственное законодательство, судоустройство и судопроизводство;

– право амнистии

Кроме того, исключительно к ведению Съезда подлежали:

– установление, дополнение и изменение основных начал Конституции;

– ратификация мирных договоров.

ВЦИК также формировал высший орган исполнительной власти – Совет народных комиссаров (СНК), который, в свою очередь, был ответственнен перед ВЦИК. В составе СНК действовало (по Конституции) 17 народных комиссариатов (наркоматов): по иностранным делам; по военным делам; по морским делам; по внутренним делам; юстиции; труда; социального обеспечения; просвещения; почт и телеграфов; по делам национальностей; по финансовым делам; путей сообщения; земледелия; торговли и промышленности; продовольствия; государственного контроля; здравоохранения, а также Высший совет народного хозяйства.

Другие положения

Конституция объявляла, что власть на местах принадлежит городским и сельским Советами, которые для текущей работы должны были избирать Исполнительный комитет, которому реально и принадлежала вся полнота власти на местах. Формировалась система областных, губернских, уездных и волостных органы Советской власти. Они обязывались проводить в жизнь «все постановления соответствующих высших органов Советской власти», получив при этом право принимать меры «к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношениях», а также решать вопросы, «имеющие чисто местное (для данной территории) значение».

4-й раздел Конституции регулировал нормы активного и пассивного избирательного права, 5-й раздел именовался «Бюджетное права» и регулировал правила установления налогов, сбора доходов, распределения средств в масштабах государства.

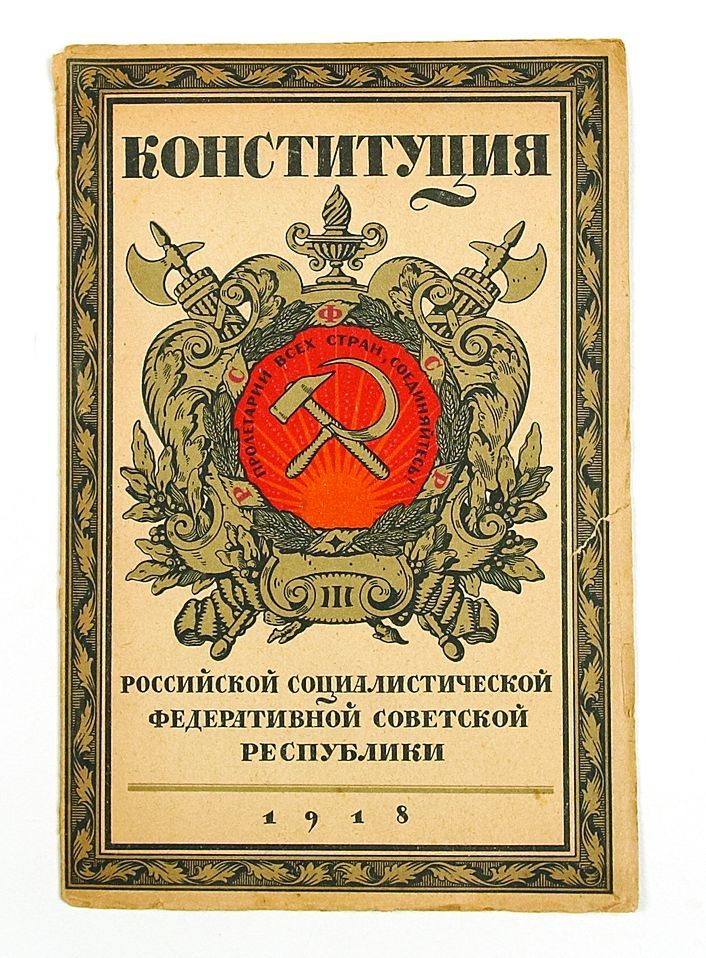

6-й раздел Конституции утвердил герб, а также торговый, морской и военный флаг РСФСР. Герб РСФСР состоял «из изображений на красном фоне в лучах солнца золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест рукоятками книзу, окруженных венцом из колосьев» и с надписью «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Флаг представлял собой полотнище красного (алого) цвета, в левом углу которого, у древка, наверху, помещены золотые буквы РСФСР или надпись: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика».

Прекращение действия Конституции

Конституция 1918 г. стала базовой для принятых в последующие году конституций многочисленных союзных и автономных советских республик. После того, как было принято решение о создании СССР, на принципах Конституции 1918 г. была разработана и принятая в 1924 г. Конституции СССР. Однако, с изменением политического устройства страны (создание СССР) возникла необходимость уточнения целого ряда положений Конституции 1918 г., в связи с чем была разработана новая Конституция РСФСР, которая практически без изменений дублировала положения Конституции 1918 г. После принятия новой Конституции XII Всероссийским съездом Советов 11 мая 1925 г. действия Конституции 1918 г. было прекращено.