Конституционная революция 1905—1911 в Ирaне — ряд масштабных антиправительственных выступлений, вынудивший шаха Ирана пойти на проведение ряда политических реформ, созыв парламента и введение конституции.

Падение авторитета династии Каджаров на фоне усиления экономической и политической экспансии Великобритании и России в Иране, ставшей импульсом для его постепенной хозяйственной и социально-политической трансформации, вызвали в начале ХХ в. мощный революционный взрыв — К. р. Массовое антиправительственное движение 1903—1905 приобрело политический характер в результате выступления тегеранского базара в декабре 1905. Летом 1906 давление на власть усилилось. Новая волна протестов в столице и крупных городских центрах, которые направлялись влиятельными богословами и представителями высшей бюрократии, вынудила шаха Мозаффара ад-Дина Каджара подписать 5 августа указ о введении конституции.

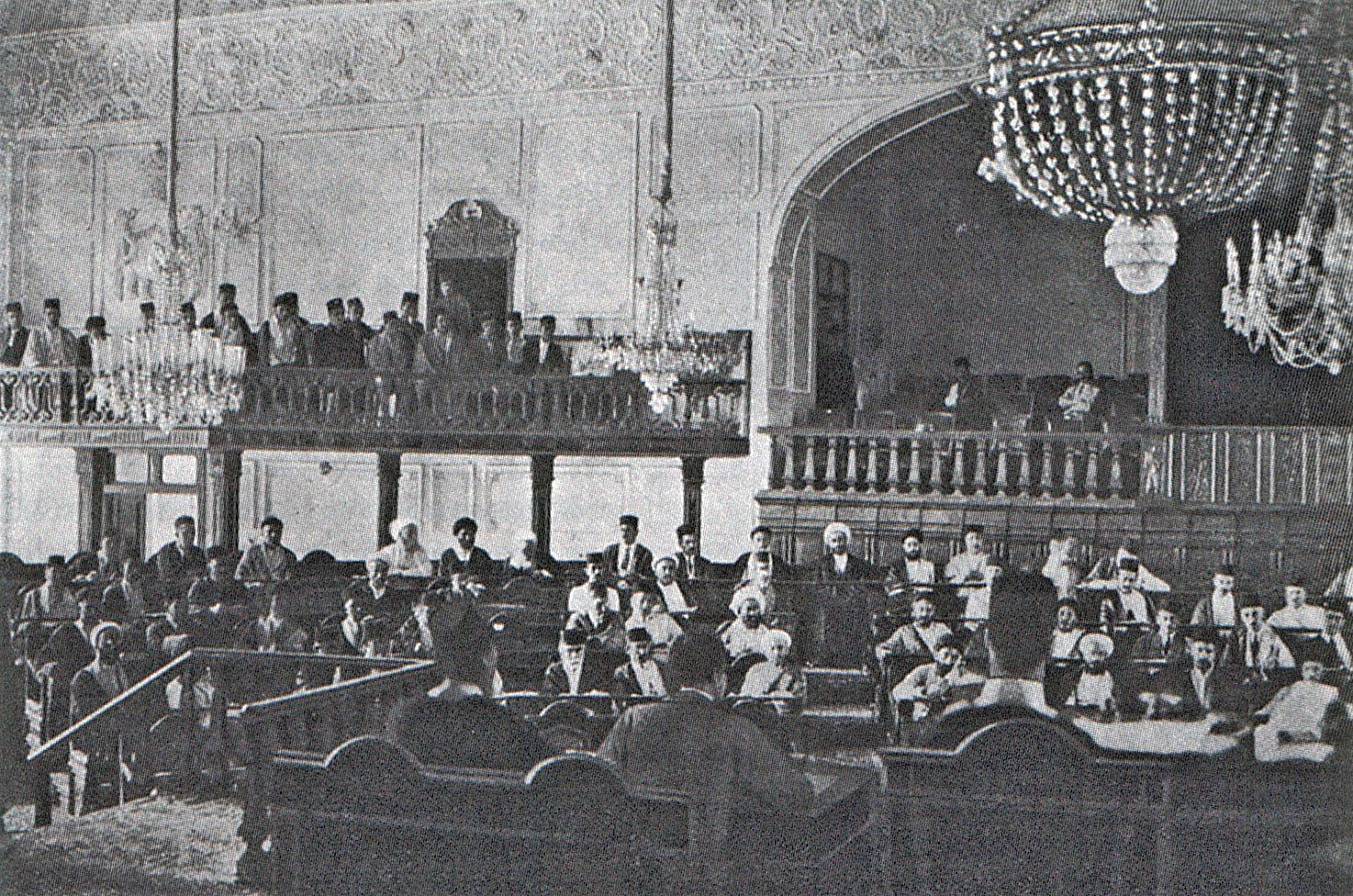

7 октября открыл заседания первый иранский парламент — меджлис, к концу 1906 укрепивший свои позиции подготовкой Основного закона, который определял права и обязанности депутатского корпуса. Работа над главной частью конституции — Дополнениями к Основному закону — проходила в обстановке постепенного обособления политических позиций реформаторов, вызванного радикализацией общественных настроений. В борьбу постепенно включались широкие демократические силы: по примеру Тебриза в других городах Ирана формировались анджоманы (букв. «общества») — выборные муниципальные советы, которые, оттеснив официальную администрацию на второй план, практически брали власть в свои руки. Политический климат в городах определяли и анджоманы, действовавшие как политические клубы и землячества, которые могли объединять представителей различных этнорелигиозных групп, лиц одной профессии, жителей городского квартала (в единичных случаях деревни) и т. д. Набирали силу моджахедские отряды — группы вооруженных защитников конституции. У истоков моджахедского движения стояло «Джамият-е эджтемаюн-е амиюн Моджахед» («Общество народных социалистов Моджахед»), созданное с помощью закавказских большевиков, ведших социал-демократическую пропаганду среди иранских отходников в Баку и Тифлисе. Оно представляло собой сеть слабо связанных друг с другом нелегальных организаций, внутренняя жизнь которых свидетельствовала о приверженности их членов стереотипам, унаследованным от религиозно-политических движений прошлого. Являясь социалистической лишь номинально, «Эджтемаюн-е амиюн» главную свою цель видело в защите меджлиса и конституции. Подавляющее большинство моджахедских организаций прекратило существование в 1909. Их преемницей на политической арене стала Демократическая партия Ирана, сплотившаяся на принципах буржуазного национализма.

Непосредственное влияние на политическую обстановку в Иране в эти годы оказывало русско-английское соперничество, так называемая Большая игра дипломатий двух великих держав. Россия, обеспокоенная развитием революционной ситуации в Иране и сопредельном с ним Закавказье, оказывала посильную поддержку каджарскому трону. Агентами влияния Великобритании, имевшей сильные экономические и финансовые позиции в стране, часто выступали племенные элиты. О своих интересах заявляла и Германия, усиливавшая позиции на иранском рынке. Пытаясь утвердиться в Иране, Германия использовала для политического нажима Турцию, подталкивая ее к захвату иранских территорий в районе оз. Урмия. Стремясь договориться о взаимоприемлемых внешних позициях, Россия и Великобритания скрепили это намерение в 1907 подписанием Конвенции об Иране, Афганистане и Тибете, разделив Иран на сферы влияния.

Конституция, утвержденная новым шахом Мохаммадом-Али Каджаром 7 октября, в первую годовщину открытия меджлиса, объявляла всех жителей Ирана, независимо от вероисповедания, равными перед законом. Она гарантировала неприкосновенность жизни и собственности; в разделе о государственном устройстве наряду с провозглашением конституционной монархии декларировались принципы независимости трех ветвей власти, оговаривались права их субъектов. Являясь компромиссом между троном, частью депутатского корпуса, ориентированного на усиление светских тенденций в общественно-политической жизни Ирана, и высшим духовенством, она содержала статьи, свидетельствующие о сильнейшем влиянии ислама и его служителей, сумевших использовать новые возможности для удержания в своих руках политической инициативы. Свобода слова была стеснена духовной цензурой, запрещались организации, наносящие вред авторитету религии. Кроме того, парламент, являвшийся вместе с шахом высшей законодательной инстанцией, был подчинен особому совету из духовных лиц, обладавших исключительным правом отмены любого постановления парламента, если оно, по их мнению, не отвечало требованиям шариата.

Принятие Дополнений к Основному закону стало рубежом в развитии К. р. Но «союз шаха и народа», провозглашенный после принятия конституции, приобрел характер затяжного тлеющего конфликта. Ноябрь-декабрь 1907 сопровождались новым столкновением, которое шах попытался использовать для попытки контрпереворота. Правда, обстоятельства сложились не в его пользу, и конфликт разрешился взаимными уверениями сторон в лояльности и клятвами на Коране. Покушение на жизнь шаха в феврале 1908 показало, что примирение носило лишь внешний характер. В июне 1908 противостояние сторон приняло вооруженную форму, здание парламента и прилегающая к нему мечеть, где располагались штабы местных анджоманов, были бомбардированы, а парламент разогнан силами Персидской казачьей бригады во главе с полковником Ляховым.

Летом 1908 центр революционного движения перемещается в Тебриз, где борьба между сторонниками и противниками конституции завершилась победой конституционалистов, которые во главе с Саттар-ханом удерживали власть в городе до апреля 1909. Местный анджоман заявил представителям иностранных держав, что принимает на себя функции парламента, до тех пор пока он не будет восстановлен в Тегеране. Тебризское восстание способствовало усилению антишахского движения в городах Сев. Ирана. Революционеры Решта начали подготовку к военному походу на Тегеран. В этой ситуации многое зависело от позиции племен, поддержка которых могла решить исход борьбы. Политический выбор племен во многом определялся характером их отношений с династией, которую они могли рассматривать как защитника своих позиций или как конкурента. Часть ханов (шахсевены, туркмены, племена Фарса, где ведущую роль играли Кавамы Ширазские) держали сторону каджарского трона. Курды, несмотря на традиционно трудно складывавшиеся отношения с центром, в годы революции предпочли негласно поддерживать шахское правительство, в основном занимаясь устранением своих оппонентов. До 1909 и бахтиары оставались лояльны режиму. Но попытки Тегерана играть роль арбитра в межклановых отношениях, соперничество бахтиарских вождей, стремившихся расширить территорию, контролируемую их племенем, подтолкнули бахтиаров к борьбе с каджарами. Не последнюю роль сыграло и честолюбие хана Сардара Асада, не исключавшего низложения каджаров и основание новой бахтиарской династии. Заняв под лозунгом спасения конституции Исфаган, бахтиары начали военный поход на столицу.

Соединившись под Тегераном, отряды гилянских федаев и бахтиарская конница заняли каджарскую столицу и, низложив Мохаммада-Али шаха, провозгласили восстановление конституции и возведение на престол его 11-летнего сына Султан-Ахмада-мирзу.

В ноябре 1909 начал работу меджлис второго созыва. Противостояние старой и формировавшейся новой политической элиты приняло в стенах парламента форму борьбы между «умеренными», составлявшими парламентское большинство, и «крайними», ядром которых была Демократическая партия Ирана. Демократы настаивали на изменении закона о выборах и расширении представительства религиозных меньшинств, требовали установления контроля над вакфами. Противники традиционного внешнеполитического курса, ориентированного на Великобританию и Россию, демократы возражали против заключения нового англо-русского займа для покрытия дефицита бюджета и видели решение проблемы в приглашении третьей незаинтересованной силы. В конце концов, выбор остановили на специалистах из США, чиновниках колониальной администрации на Кубе и Филиппинах, во главе с М. Шустером, приглашенных в Иран в качестве финансовых советников.

По Закону о реорганизации финансового ведомства, утвержденному меджлисом 13 июня 1911, ставший главным казначеем М. Шустер контролировал все финансовые и денежные операции правительства, отвечал за составление государственного бюджета и поступление налогов в казну. Он единолично вел переговоры о займах и концессиях, организовал собственную тайную полицию с широкой сетью осведомителей, начал создание собственных военных частей — финансовой жандармерии. Подготовленный им проект нового займа у банкирского дома Зелигмана был нацелен на установление долговременного сотрудничества США и Ирана.

В меджлисе Шустер завязал тесные контакты с демократами, которые приветствовали решительные шаги советника. В ноябре 1911 Россия, поддержанная Великобританией, потребовала уволить Шустера, чья деятельность ущемляла позиции русского капитала в стране и угрожала нарушить то относительное равновесие интересов России и Великобритании, которые обеспечивались англо-русским соглашением 1907 о разделе Ирана на сферы влияния. Ультиматум был подкреплен общим военным демаршем, войска союзников начали оккупацию страны. Давление России и Великобритании позволило правительству под формальным предлогом, опираясь на отряды бахтиар, распустить парламент, отклонивший эти требования. Войска союзников, начавшие подавление революции, так и не были полностью эвакуированы до начала Первой мировой войны 1914—1918. Их присутствие ускорило утверждение иранским правительством соглашения 1907 и стало впоследствии одной из причин превращения нейтрального Ирана в арену вооруженных столкновений сил Антанты и Тройственного союза.

Лит.: Годс М. Р. Иран в ХХ веке. Политическая история. М., 1994; Дорошенко Е. А. Шиитское духовенство в двух революциях: 1905—1911 и 1978—1979 гг. М., 1998; Иванов М. С. Иранская революция 1905—1911 гг. М., 1957; Кесрави А. Тарих-е машрутей-е Иран. Тегеран, 1962 (на фарси); Browne E. G. The Persian Revolution of 1905—1909. Cambridge, 1910; Shuster W. M. The Strangling of Persia. New York, 1912; Abrahamian E. Iran between Two Revolutions. Princeton (N. J.), 1982; Algar H. Religion and State in Iran: 1785—1906. Los Angeles (Сa.), 1969; Bayat M. Iran’s First Revolution. New York, 1991; Gheissari A. Iranian Intellectuals in the Twentieth Century. Austin (Tex.), 1998; Kazezadeh F. Russia and Britain in Persia: 1864—1914. London, 1968.