Клинопись — тип письменности, использовавшийся на Древнем Ближнем Востоке с конца IV тысячелетия до н. э. по I в. н. э. на территории от Средиземного моря до Персидского залива и от Анатолии до Египта.

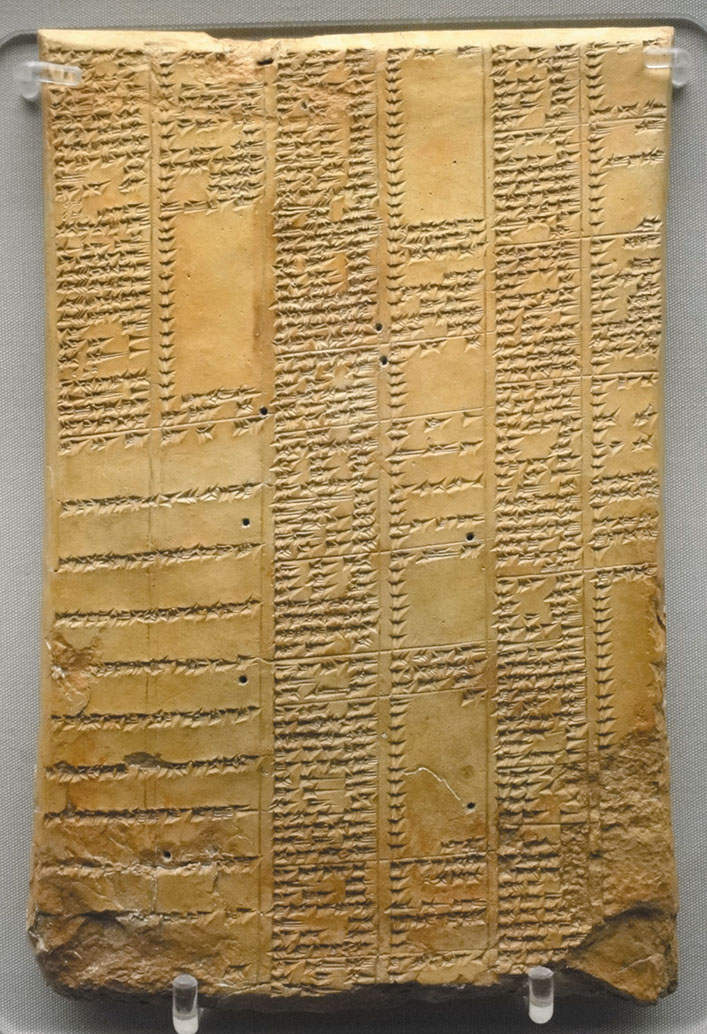

Название письменности отсылает к форме знаков, которые представляют собой комбинации клинообразных линий. Основной материал письма — глиняные таблички, на которых стилосом выдавливались знаки. Другие носители письма: камень, металл, (вощеное) дерево.

Появление письма было, вероятно, обусловлено необходимостью учета излишков хозяйственного производства. Древнейшие документы, содержащие так называемое протоклинописное письмо, были найдены в Уруке, в Южн. Месопотамии IV тысячелетия до н. э. Это были глиняные таблички с отпечатками числовых знаков разного размера и величины, соответствующих разным классам единиц системы счисления. К началу III тысячелетия до н. э. рядом с числительными появляются знаки, уточнявшие, что именно исчисляется, — так называемые пиктограммы. Начиная с III тысячелетия до н. э. форма пиктограмм схематизируется, линии становятся клинообразными. Древнейшим было направление письма сверху вниз, расположение строк — справа налево. В течение III и II тысячелетий до н. э. происходит «переворачивание» текста на 90°, направление письма становится слева направо, строки располагаются сверху вниз.

К. использовалась для записи на языках, принадлежавших к разным языковым семьям. Древнейший идентифицируемый язык, передаваемый К., — шумерский (язык-изолят). В III тысячелетии до н. э. у шумеров К. заимствуют аккадцы для записей на своем языке (семитская языковая семья) и эламиты для эламского языка (язык-изолят). Во II тысячелетии до н. э. К. заимствуют хетты в Анатолии (индоевропейская семья) и хурриты на севере Месопотамии (хуррито-урартская семья). В I тысячелетии до н. э. К. начинает использоваться для древнеперсидского (индоевропейская семья) и урартского языков. Именно многоязычные клинописные надписи, содержащие текст на древнеперсидском языке (принадлежавшем к хорошо изученной языковой группе), послужили основой дешифровки К. в середине XIX в.

У каждого из клинописных знаков может быть несколько различных значений. Наиболее древние знаки соответствуют определенному слову или понятию (так называемые логограммы или идеограммы). Знаки с логографическим значением использовались для фиксации шумерского языка. Постепенно знаки получают силлабическое значение по принципу созвучия с тем понятием, которое обозначают. Уже шумеры начали комбинировать идеограммы и фонетические комплементы, передающие часть словоформы. Эта же смешанная лого-силлабическая система в дальнейшем используется для аккадского, хеттского, хуррито-урартских: слова передаются сочетанием слогов, при этом сохраняются наиболее частотные идеограммы (термины родства, названия профессий и т. д.). Количество знаков может варьироваться от 500 или более (в Шумере конца IV — начала III тысячелетий до н. э.) до 100 (в Урарту I тысячелетия до н. э.). Следующий этап развития К. начинается с XIV в. до н. э.: в Угарите появляется клинописный алфавит, где каждый знак передает звук (инвентарь сокращается до 30 знаков). Древнеперсидский в I тысячелетии до н. э. тоже использует клинописный алфавит.

Лит.: Клинопись: история дешифровки / Под ред. Б. Лион и С. Мишель. М., 2010; Козлова Н. В., Касьян А. С., Коряков Ю. Б. «Клинопись» / Языки мира. Древние реликтовые языки Передней Азии / Под ред. Н. Н. Казанского, А. А. Кибрика, Ю. Б. Корякина. М., 2010. С. 197—222; Glassner J.-J. The Invention of Cuneiform. Writing in Sumer. 2003.