КИТАЙЦЫ - жители Китая.

Самоназвание - чжунго жэнь (буквально - люди Срединного государства) - в древности относилось только к китайцам-хань; «варварские» народы (ди, и, мань и др.) могли стать китайцами, только если будут говорить и писать на китайском языке и соблюдать китайские традиции. Курс на ассимиляцию малых народов Китая сохранялся до середины 20 века. В современном Китае распространена концепция китайской нации (чжунхуа миньцзу) как «множественного единства», существовавшего на протяжении 5 тысяч лет и ныне включающего всех граждан КНР независимо от этнической принадлежности. В составе китайцев официально выделяются 56 народов, для большинства из которых созданы национальные автономии - 5 автономных районов, 30 автономных округов, 120 автономных уездов (включая 3 автономных хошуна). Дискуссионным остаётся вопрос о принадлежности к китайской нации хуацяо, то есть китайцев, постоянно живущих вне пределов страны.

Народ, основное население Китая (самоназвания - хань, ханьцзу, ханьцы, ханьжэнь, вероятно, по название династии Хань; на юге - танжэнь, от династии Тан). Численность в КНР 1137,4 миллионов человек (2000, перепись), без Сянгана (6,6 миллионов человек - 2008, оценка), Аомыня (0,4 миллионов человек) и Тайваня (22,5 миллионов человек). Китайцы составляют большинство населения Сингапура (самоназвание - хуажэнь) (2,7 миллиона человек, по данным ОСАС - Комиссии по делам соотечественников за рубежом, 2005), второй по численности народ Малайзии (6,2 миллиона человек). Крупные китайские общины расселены в странах Юго-Восточной Азии (в Таиланде - 7,1 миллионов человек, во Вьетнаме - 1,3 миллиона человек, Мьянме - 1,1 миллион человек, Камбодже - 344 тысяч человек, Индонезии - 7,6 миллионов человек, на Филиппинах - 1,1 млн. человек, а также в Лаосе, Брунее и др.), Восточной Азии (в Японии - 520 тысяч человек), Америки (в США, по переписи 2000 - 2,3 миллиона человек, по данным ОСАС - 3,4 млн. человек; в Канаде, по переписи 2006 - 1,3 миллионов человек, по данным ОСАС - 1,6 млн. человек; в Перу - 1,3 миллиона человек, и др.), Европы (в Великобритании - 296,6 тысяч человек, Франции - 330,5 тысяч человек), в Австралии (614,7 тысяч человек) и др. В России, по переписи 2002, насчитывается 34,6 тысяч человек китайцев (в том числе в Москве - 12,8 тысяч человек, Хабаровском крае - 3,8 тысячи человек, Приморском крае - 3,8 тысячи человек); значительная часть китайцев в России не учитывается официальной статистикой; по данным ОСАС, их насчитывается 998 тысяч человек. Общая численность около 1,3 миллиардов человек.

Подавляющее большинство китайцев относится к тихоокеанской ветви большой монголоидной расы; на севере преобладают различные варианты дальневосточной расы, на юге – южно-азиатской расы. На юге, особенно в провинциях Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе, заметна негро-австралоидная примесь.

Говорят на диалектах китайского языка. На основе языковых и региональных различий выделяются субэтнические группы: на гуаньхуа говорят живущие к северу от реки Янцзы - северо-восточных китайцев (дунбэй), китайцев Центральной равнины (чжунъюань), шэньсишаньси, к югу - юго-западных китайцев (синань) и хуай-янцзы; в Южном Китае живут цзянси (язык ган), хуай-янцзы, хакка, у-юэ (шанхайские китайцы; язык у), хунаньские китайцы (язык сян), гуандунцы (кантонцы, или пунти; язык юэ); на языке минь говорят фуцзяньские китайцы и близкие к ним чаошаньцы (север провинции Гуандун), цюнвэнь (остров Хайнань), холо, или хоккьень (остров Тайвань), и китайцы Юго-Восточной Азии (Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Филиппины, Индонезия). Кроме того, в Китае и за его пределами выделяются более мелкие группы: танка (данцзя), жившие в лодках вдоль южного берега Китая; хоа, санзиу и нгай во Вьетнаме; коканг (гогань) и пантхай в Мьянме и др. На диалектах в Китае ведётся радио и телевещание; на основе диалектов у, минь и юэ в 19-20 веках неоднократно предпринимались попытки создания литературного языка. Основополагающая роль в поддержании единства китайского языка принадлежит китайской иероглифической письменности (смотри Китайское письмо). Сильные диалектные различия препятствуют переходу на любую алфавитную письменность, в том числе латинизированную, проект которой был одобрен в КНР в 1958 году. Государство всегда придавало значение распространению нормативного языка, важную роль здесь играли государственные экзамены для претендентов на чиновничьи должности.

Китайцы придерживаются традиционного религиозного синкретизма. Наряду с традиционными верованиями они признают «три учения» (сань цзяо): конфуцианство (жу цзяо), даосизм (дао цзяо) и буддизм (фо цзяо) в форме махаяны. Под влиянием традиционных верований и даосизма в Китае возникли оригинальные формы буддизма, были восприняты даосские терминология, божества и др. С 6-7 века в Китае распространялось христианство (несторианство, позднее - католичество, православие, протестантство). С 7-8 века стал проникать ислам. К 13-14 векам китайские мусульмане образовали этноконфессиональную группу хуэй, которая в КНР рассматривается как самостоятельная народность.

Одним из основных компонентов, позднее вошедших в состав древних китайцев, очевидно, следует считать носителей неолитических культур бассейнов Хуанхэ и Вэйхэ (середина 5-го - середина 3-го тысячелетия до нашей эры). В конце 2-го - 1-й половины 1-го тысячелетия потомки носителей культур Инь и Западный Чжоу сложились в общность хуася - прямых предков северных китайцев. По мере освоения Великой Китайской равнины древние китайцы на севере контактировали с предками тунгусо-маньчжурских народов (провинции Хэйлунцзян, Ляонин) и носителей алтайских языков; ассимилировали аборигенов полуострова Шаньдун. К югу от Хуанхэ они сталкивались с рисоводческими народами - предками австроазиатских, тибето-бирманских народов, мяо-яо и носителей паратайских языков (известны в источниках как юэ). Расширяя свой этнический ареал, китайцы не только ассимилировали народы, но и многое перенимали у них (так, при переселении северных китайцев на юг в 3-м тысячелетии до нашей эры была перенята у южных соседей культура рисоводства). В эпоху Мин (14-17 века) произошло значительное организованное переселение китайцев с севера и северо-востока на юго-запад, в конце 19 - начале 20 века - в Маньчжурию. На процессы китаизации важное влияние оказывали конфуцианское учение, единая государственность и иероглифическая письменность, на которых основывалось единство китайского этноса. При этом наряду с пекинским политическим центром сохранялись и другие мощные экономические и культурные центры, бывшие очагами региональной этнической консолидации. Во 2-й половине 20 века государство стало целенаправленно проводить политику, направленную на консолидацию китайцев, сопровождаемую смешением разных групп ханьцев и переселением их в пограничные северо-западный, северо-восточный, юго-западный и западный районы страны.

Начиная со Средневековья и особенно во 2-й половине 19 - 1-й половине 20 века китайцы расселялись по всему миру. Китайские общины (самоназвания - хуажэнь, танжэнь, также хуацяо, буквально - китайский гость, или китаец, живущий за рубежом) проживают практически во всех странах мира. Во многих городах заселённые китайцами компактные кварталы образуют так называемые чайнатауны с ресторанами китайской кухни, китайскими магазинами и т. п.; вход оформлен в виде ворот, с сохранением особенностей национальной архитектуры.

Китай составил ядро восточноазиатской цивилизации (смотри в статье Азия). Китайское традиционное земледелие - одно из самых интенсивных в мире. Искусственное орошение, использование удобрений, плуг (ли) внедрены с середины 1-го тысячелетия до нашей эры. Применение гребнисто-грядковой вспашки, непрерывного севооборота и других агротехнических приёмов позволяет получать максимально высокие урожаи; в ряде районов собирают два-три урожая. Удобрениями служат все виды органических отходов, в том числе рисовая шелуха, жмых масличных растений, птичье перо, в прибрежных областях - компост (тук) из водорослей, рыбы, моллюсков и др., на севере - обломки канов и т. п. На горных склонах сооружали искусственные террасы, для орошения - акведуки с трубами из бамбука, различные водоподъёмники; для предупреждения наводнений - дамбы и водохранилища. На заливных рисовых полях пахали лёгким плугом, на богарных - полозным с отвалом. Использовали сеялки, механические веялки и т. п. На севере возделывают озимую пшеницу, сорго-гаолян, чумизу, с 16 века - кукурузу, батат, картофель; разводят коров, лошадей, коз и овец; на юге основная культура - заливной рис, таро, в животноводстве преобладает разведение буйволов. Рис - главная пищевая культура Китая, из рисовой соломы делают верёвки, циновки, бумагу. Повсеместно выращивают бобовые, ямс, овощи, водяные культуры. С древнейших времён разводят свиней, птицу. Основные технические культуры - конопля, хлопок, рами; издавна развиты шелководство, чаеводство, рыболовство и рыбоводство, добыча креветок, водорослей и др.

Развито производство керамики (изготовление посуды и глазурованной черепицы - уезд Исин, скульптуры - Шивань), фарфора (крупнейший центр - Цзиндэчжэнь), бумаги, плетение из травы, соломы, бамбука, пальмовых листьев (циновки, шляпы, веера), резьба по дереву и кости (из цельного куска слоновой кости вырезают до 10 входящих друг в друга орнаментированных шаров); в 14 веке на Западе было заимствовано искусство перегородчатой эмали.

Традиционное жилище каркасное, с крышей, опирающейся на столбы: на севере (фанза) с заполнением стен материалом из дерева, глины, сырцового кирпича, на юге (уцза) - из обожжённого кирпича или бамбука; на юге часты 2- и 3-этажные постройки. Фанза отапливается каном, уцза - жаровнями. В центре уцза - парадная комната (чжэнтин, кэтин) с алтарём предков, по фасаду часто идёт открытая галерея (янь), кухня - в отдельной постройке во дворе. Усадьба, населяемая большой семьёй, обнесена глинобитной, кирпичной или каменной оградой с воротами, столбики которых имеют навершия в виде фигурок львов (шицза). За воротами ставилась стена (инби), заграждающая дорогу в дом злым духам. Главное жилище (наньу) находится в глубине усадьбы и обращено фасадом с окнами на юг, остальные стены - глухие, выходят на улицу. Окна занимают почти всю стену, с частым переплётом, заклеенным промасленной бумагой. Для провинций Хунань, Гуйчжоу, Гуандун и Гуанси-Чжуанского автономного района характерны усадьбы замкнутого плана с жилыми (фан) и хозяйственными постройками, плотно окружающими по периметру внутренний дворик (тяньцзин) с бассейном для дождевой воды; за бассейном во дворик открывается кэтин на приподнятом кирпичном полу. В Фуцзяни распространены поселения в виде круглой в плане 2-3-этажной башни с внутренним двором, в который ведут ворота; окна выходят наружу, внутри по 2-му и 3-му этажам идёт галерея. В прибрежных районах Южного Китая китайцы, занимающиеся рыболовством и собиранием даров моря (шуйшан жэньцзя, буквально - люди, живущие над водой), живут в крытых плоскодонных лодках. Для городского жилища, особенно на юге, характерны вогнутый конёк кровли, украшенный рогами или головой дракона; выкрашенные в красный цвет двери, оконные рамы и столбы каркаса. Дома родственных семей часто примыкают друг к другу, образуя под системой крыш квартал.

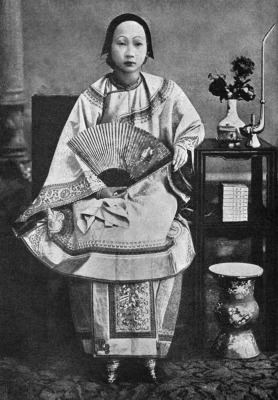

Традиционный костюм состоит из рубахи, штанов, куртки и длинного халата с вставными клиньями от талии у мужчин или узкого платья (ципао) у женщин; поверх халата иногда надевали куртку (магуа) с разрезом посередине. На севере мужская одежда синего или серого цвета, на юге - белого или чёрного, женская одежда украшалась вышивкой и аппликацией. На юге мужские штаны длиной до колен, женские - до середины голени. Мужчины подпоясывались длинным (до 2 м) и широким (15-20 см) поясом (куяодай), который завязывался плоским узлом (худехуа, буквально – бабочка-цветок) со свободно свисающими спереди концами. За пояс затыкали трубку, привешивали к нему кисет, заворачивали в него деньги. Распашная одежда имеет воротник стойкой, боковые разрезы и глубокий запах направо. Пуговицы в виде связанных из тесьмы шариков (нюцза) пришиты по левой поле, петли - по правой; их число всегда нечётное. На юге девушки, молодые и бездетные женщины носили обтягивающую нательную безрукавку (каньцзяр), плотно стягивающую грудь: плоская грудь считалась одним из главных признаков женской красоты, как и маленькие ножки (у знатных китаянок с детства бинтовали ноги). По традиции украшения из нефрита носили только летом, из жемчуга - весной и осенью; замужние женщины носили драгоценные головные булавки (цзаньцза), иногда с изображениями цветов и бабочек из перьев зимородка, и др.

Китайцы различают основную пищу (чжуши) и сопроводительную (фуши). В бассейне Хуанхэ чжуши составляют пшеница, просо, гаолян, кукуруза, чумиза, а также бобовые, картофель, батат; в бассейне Янцзы и к югу от неё - рис (в том числе клейкий), батат. Рис и гаолян варят на пару (чжэн) или в воде (мэнь) - это так называемая сухая еда (ганьфань); пшеницу перемалывают в муку; просо, чумиза, кукуруза, клейкий рис используются в обоих вариантах. На завтрак из круп варят жидкую кашу (сифань). Из муки делают пампушки на пару (из пшеничной - маньтоу, кукурузной - вовотоу, просяной - сыгао). Фуши готовят в основном из овощей (цай), а также из мяса (в основном свинина, курятина и утятина, меньше говядина, на севере также баранина; собачье мясо - ныне только на юге, лягушачье - ранее только на юге, теперь также на севере), яиц, рыбы (особо ценится речная рыба), морепродуктов и др. Все виды продуктов подвергаются обязательной термической обработке: варят на пару (чжэн), жарят на слабом (чао) или сильном (бао) огне, на севере - на открытом огне (као). Мучные блюда с мясной или овощной (преимущественно капустной) начинкой - пельмени, круглые паровые пирожки (цзяоцзы, баоцзы), лепёшки с начинкой, выпекаемые на сковороде (сярбин); приправами служат соевые соус или пасты. Из масел используются соевое, хлопковое, арахисовое, кунжутное и др. Молока почти не употребляли. Хунаньско-сычуаньская кухня отличается использованием перца, чеснока и других острых специй, из мяса отдаётся предпочтение птице; гуанчжоуская (кантонская) кухня - сладким и кисло-сладким характером, одновременным использованием мяса и даров моря; в Юньнани изготавливаются молочные продукты (простокваша, творог, сыр) и т. д. Любая пища готовится измельчённой, её берут палочками. Перед едой обязательно подают чай, сорта которого различаются по регионам. Суп подаётся в конце трапезы. Пьют крепкие алкогольные напитки. Праздничные блюда - карп в кислосладком соусе, на день рождения - длинная лапша (символ долголетия), на Новый год - пельмени округлой формы.

Среди китайцев сильны традиции земляческих и особенно родственных связей. Древнекитайская система терминов родства (прослеживается с 3 века до нашей эры) была бифуркативной. Особое значение имело понятие «9 степеней родства» (4 по отцу, 3 по матери и 2 по жене). Современная система терминов родства бифуркативно-линейная, с обилием описательных конструкций для самых отдалённых степеней родства. Сиблинги делятся по относительному возрасту и полу. В обиходе распространены упрощённые термины родства и редупликативные формы. Сохраняются патронимии (цзунцзу). В названиях многих деревень содержится указание на цзунцзу основателей поселения (например, Чжанцзя цунь - деревня семьи Чжан), членам которой принадлежали лучшие земли. Во главе общины стоял выборный староста, часто им был помещик. Жители деревни были связаны системой круговой поруки (баоцзя). В городах цзунцзу образовывали квартальные объединения, связанные отношениями взаимопомощи, координации хозяйственной, социальной и культурной жизни. Патронимические связи отражались и в антропонимике: в личное имя прежде всегда включался общий иероглиф для лиц одного поколения данной цзунцзу, что давало возможность определить место человека в возрастной структуре патронимии и степень близости родства (Цзэдун, Цзэминь и т.д.). До середины 20 века сохранялись большие семьи. Имущество наследовал старший сын. Существовало многожёнство, преимущественно в среде состоятельной части общества; особенно старались взять вторую жену в случае отсутствия сына-наследника от первой.

Важнейшее место занимает культ предков (с середины 20 века был запрещён, с середины 1980-х годов возрождается). Считается, что строгое соблюдение ритуалов почитания предков обеспечивает их покровительство. Все китайцы, особенно в сельской местности, прекрасно знают свою родословную (семейные хроники - цзяпу). В парадной комнате китайского дома обязателен семейный алтарь с табличками имён усопших предков. Таблички с именами более ранних предков хранятся в патронимических храмах. На Новый год для предков устраивается особый стол со своей посудой. Во время похорон покойника снабжают запасом пищи, одеждой, на могиле сжигают макеты домов, изображения прислуги, связки бумажных имитаций денег. Траур длится в зависимости от степени родства от 3 месяцев до 3 лет.

В китайский пантеон входят: верховное небесное божество Юй-хуан Шан-ди («Нефритовый государь»); Мать-прародительница Нюй-ва; первопредок Пань-гу; божество домашнего очага Цзао-ван, наблюдавший за соблюдением моральных норм членами семьи и накануне Нового года докладывавший об этом Юй-хуан Шан-ди; божества богатства Цай-шэнь, долголетия Шоу-син; божества звёзд, грома, земледелия, гор, леса, драконы и божества водоёмов; герои, покровители профессий и др. Божествам приносили жертвы, в том числе животных. Обряды исполняются старшим мужчиной в семье или патронимии. Большим авторитетом пользуются предсказатели (фэншуй сяньшэн).

Основной праздник - Новый год (Чуньцзе), отмечающийся в конце января - середине февраля по солнечному календарю. В канун Нового года все мужчины и незамужние девушки стремятся вернуться в родительский дом. По сторонам дверей наклеиваются парные благопожелательные надписи (чуньлянь), на створках - изображения стражей, духов дверей (мэнынэнь), воинов-близнецов Шэнь Ту и Юй Лэя. В доме вывешиваются лубочные иконы, картины, надписи-заклинания. В канун Нового года (чуси) собираются за праздничным столом, утром первого дня посещают пожилых родственников. Праздник продолжается 15 дней - до 1-го полнолуния. В это время устраиваются костюмированные танцы львов, драконов, шествия на ходулях, театральные представления и т. п. В последний день отмечается праздник Фонарей (Дэнцзе): люди любуются красочными фонарями разной формы, едят лепёшки из клейкого риса со сладкой начинкой (на севере - юаньсяо, на юге - таньюань). В деревнях исполняют хороводные танцы (янгэ), катаются на качелях и т. д. В марте - апреле отмечают день поминовения предков (Цинмин). В 5-й день 5-го месяца в память о поэте Цюй Юане отмечается праздник Дуаньу с гонками на лодках, нос которых украшается головой дракона; в этот день едят клейкий рис, завёрнутый в листья бамбука (цзунцзы). День середины осени (Чжунцю) 15-го числа 8-го месяца связан со сбором урожая; вечером принято любоваться отражением полной луны на берегу реки, загадывать желания, а также есть пряники с различной начинкой и приносить их в дар божеству Луны. 9-го числа 9-го месяца (Чуньян) принято благодарить духов местности, любоваться хризантемами, угощаться пирожками из рисовой муки нового урожая. С 1980-х годов в этот день чествуют представителей старшего поколения.

Сохраняются многие особенности городской и крестьянской устной культуры. Фольклорвключает жанры обрядовой поэзии, мифы, легенды, сказки и т. д. Важную роль играли бродячие рассказчики (шошуды) и театральные труппы. Музыкально-театральная культура объединяет около 300 местных разновидностей музыкальной драмы и свыше 200 видов сказа шочан, делится на северную и южную ветви. 1-я отличается значительной ролью пекинской музыкальной драмы цзинцзюй, ансамблей духовых и ударных инструментов, 2-я - главенством театра куньцюй и ансамблей струнных и ударных. Известно более 10 региональных музыкальных традиций. Музыкальный инструментарий чрезвычайно разнообразен, включает инструменты как древнекитайские, так и более поздние (в том числе привозные): свыше 40 струнных, около 40 духовых, свыше 70 ударных инструментов. Традиционные ансамбли: гуаньюэ (духовой), логу (ударный), сычжуюэ (струнно-духовой), шифань логу (струнно-ударно-духовой), сяньэю (струнный).

Иллюстрация:

Знатная китаянка в парадном наряде. 19 в. Архив БРЭ.