Ч. 3. Казахстан в ХХ в. Ссылки на другие части - см. в конце статьи.

Советский К.

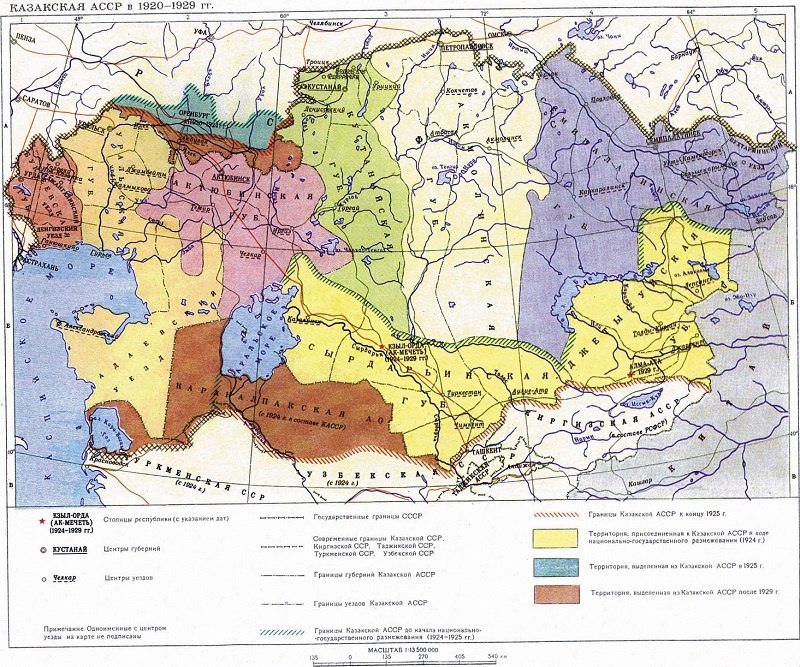

В августе 1920 декретом ВЦИК и Совнаркома Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в ее составе была образована Киргизская (казахи в официальной российской документации до середины 1920-х именовались киргизами) Советская Автономная Социалистическая Республика с центром в Оренбурге, включавшая в себя Акмолинскую, Семипалатинскую, Тургайскую и Уральскую области, а также часть Оренбургской губернии. Органы власти в советском К. строились по общей советской модели, т. е. представляли собой советы различных уровней и исполнительные комитеты.

В 1925 по итогам национально-территориального размежевания в Средней Азии Киргизская АССР была переименована в Казакскую АССР, а столица ее была перенесена в Кзыл-Орду (ранее Перовск, а до этого — Ак-Мечеть). Двумя годами позже столица была вновь перенесена — на этот раз в Алма-Ату (см. Алматы). В декабре 1936 Казакская АССР стала союзной республикой — Казахской ССР.

В этот же период времени в К., как и в СССР в целом, начинается коллективизация, осуществляемая весьма жесткими методами. Недовольство населения привело к целому ряду восстаний в 1929—1930 в различных частях К., для подавления которых понадобилось задействовать не только войска, но и военную технику.

Однако эти события не привели к изменению методов экономических преобразований в К. В начале 1930-х руководство Коммунистической партии К. насильственными методами переводило казахов от кочевого к оседлому образу жизни. Непродуманные меры привели к массовому падежу скота и вызвали массовый голод в К. в 1932—1933, из-за которого погибло свыше 1,5 млн человек, а сотни тысяч откочевали на территорию Китая.

В конце 1930-х в К. также начинается индустриализация, целью которой являлось превращение его в промышленно развитый регион. Однако основной промышленной специализацией К. стала добывающая промышленность, и эта ситуация в казахской экономике сохранялась вплоть до распада СССР. Лишь во время Великой Отечественной войны в К. было эвакуировано несколько сотен предприятий из европейской части СССР, что позволило расширить промышленную специализацию.

Наряду с экономическими преобразованиями в К. активно реализовалась и культурная политика. Первым ее этапом стала ликвидация безграмотности (опять же — как и по всей Советской России), начавшаяся еще в 1918, т. е. до установления советской власти на всей территории К. В течение 1920-х в К. появилось более 2700 школ, в которых училось более 161 тыс. человек. В 1930 было провозглашено обязательное всеобщее начальное образование, а годом позже — обязательное 7-летнее обучение. В 1928 открывается Казахский государственный университет, в 1930 — сельскохозяйственный институт, в 1934 — горно-металлургический институт. В 1930-е в областных центрах также появились педагогические институты. Обучение в них, как и во всех средних школах К., велось на русском языке.

Это стало одним из направлений политики русификации К., что обеспечило возможность приобщения казахов к достижениям русской науки и культуры. Однако одновременно с этим фактически происходил отказ от самобытной казахской культуры. Внешне это проявилось сначала в замене арабского алфавита на латинский (1929), а затем и на кириллицу (1940). Со временем многие школы на казахском языке закрывались, так что значительная часть коренного населения К. не знала родного языка.

В 1938 был создан Казахский филиал АН СССР, в 1946 преобразованный в Академию наук КазССР.

В годы Великой Отечественной войны более 8 млн жителей К. было призвано в армию, сформировано более 20 стрелковых дивизий. Сотни тысяч казахстанцев стали кавалерами боевых наград, более 500 получили звание Героя Советского Союза. В то же время, благодаря вышеупомянутой эвакуации российских предприятий, активизировалась промышленность К., увеличилась добыча полезных ископаемых. Республика направила на фронт 14 тыс. грузовых и легковых автомобилей, 1,5 тыс. тракторов, 110,5 тыс. лошадей, 16 тыс. повозок. Проводился сбор средств на строительство боевой техники, благодаря чему были построены танковые колонны, авиационные эскадрильи, торпедные катера. Кроме того, дало результаты и развитие сельского хозяйства: К. за годы войны поставил 30 млн пудов хлеба, 14,5 млн пудов картофеля, 3,2 млн ц молока, 17,6 тыс. ц шерсти.

События Второй мировой и Великой Отечественной войны обусловили новый этап переселенческой политики в отношении К. — на этот раз в форме депортации. В конце 1930-х — 1940-е в К. были принудительно переселены поляки и украинцы с Зап. Украины, корейцы из Приморья и Сахалина, немцы Поволжья, карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, крымские татары, молдаване. В дальнейшем, в 1950-е в К. прибыло большое число выходцев из России, Украины, Белоруссии — уже в рамках освоения целины. В результате по переписи населения 1959 из 9,3 млн жителей К. только 30 % были записаны как казахи (русских по той же переписи оказалось 40 %).

Помимо освоения целины, К. в послевоенный период стал центром ядерных испытаний и космических полетов. Именно на Семипалатинском ядерном полигоне были испытаны первая советская ядерная (1949) и термоядерная (1953) бомбы. С 1957 в К. действует Байконурский космодром. В дальнейшем на территории К. по распоряжению Министерства обороны СССР были размещены военные базы и новые испытательные полигоны.

Развитие ВПК вызвало новые потребности в развитии промышленности, появились новые предприятия в сфере тяжелой и добывающей промышленности, гидроэлектростанции, развивалась транспортная инфраструктура. Уже в начале 1960-х был взят курс на внедрение новых технологий и рост наукоемкого производства.

В 1960-е развитие сельского хозяйства в К. было связано с укрупнением хозяйств: вместо более чем 1 тыс. колхозов было образовано около 600 совхозов, что означало превращение кооперативной формы собственности в государственную и существенно снизило заинтересованность колхозников в результатах труда. Происходит массовый отток сельского населения в города. Чтобы исправить ситуацию, руководство К. в начале 1970-х приняло решение об увеличении размеров приусадебных участков, сняло ограничения на поголовье домашнего скота.

2-я половина 1960-х — 1-я половина 1970-х стала временем экономических реформ, введения хозрасчета на предприятиях, что привело к активному развитию новых отраслей промышленности — химической, машиностроительной, значительному увеличению числа предприятий пищевой и т. д. Однако с 1975, как и по всему СССР, реформы стали сворачиваться, основной упор был перенесен на ВПК и тяжелую промышленность, ужесточились формы контроля производства.

В 1986 вместо Д. Кунаева, четверть века руководившего К. сначала в качестве председателя Совета министров КазССР, а затем первого секретаря ЦК Компартии К., генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев назначил Г. Кобина (бывшего первого секретаря Ульяновского обкома), что вызвало настоящий мятеж в Алма-Ате в декабре 1986, который был жестоко подавлен. Однако уже в июне 1989 новым первым секретарем стал Н. А. Назарбаев, к этому времени возглавлявший правительство К. 24 апреля 1990 Назарбаев был избран Верховным Советом КазССР на должность президента республики. В августе 1991, после провала путча ГКЧП Назарбаев объявил о своем выходе из КПСС и сложении обязанностей первого секретаря ЦК Компартии К., а 1 декабря того же года был избран президентом – уже на всенародных выборах.

10 декабря 1991 Казахская ССР была официально переименована в республику К. Однако стоит отметить, что именно К. стал последней республикой СССР, объявившей о своей независимости после распада Советского Союза: это произошло 16 декабря 1991.

Республика К. (с 1991)

В настоящее время К. представляет собой унитарное государство с президентской формой правления. С 1990 президентом страны является Н. А. Назарбаев, в 2010 также провозглашенный Лидером нации.

В 1990—2000-е в К. активно возрождалась национальная государственность, стимулировался переход на казахский как основной государственный язык. Большое внимание уделялось изучению национальной истории, реставрации исторических памятников, присвоению улицам имен героев казахской истории и т. д. Политика национальной идентичности закреплена в «Доктрине национального единства» (2010) и «Концепции укрепления и развития казахстанской идентичности и единства» (2015).

К. продолжает сохранять значительный удельный вес добывающей промышленности, развивая нефтяной и газовый сектор, добычу урана и руд. Экспорт нефти и нефтепродуктов является основным источником доходов страны. Вместе с тем, поддерживаются цветная и черная металлургия, машиностроительная, легкая, пищевая промышленность, производство стройматериалов. Большое внимание уделяется развитию совместных предприятий: в К. действует производство Chevrolet, Samsung, LG, Bosch, Panasonic и др. Существующая с 1972 Акаусская (Шевченковская) АЭС в 1999 была перепрофилирована в ТЭЦ. В ближайшем будущем К. планирует начать строительство двух новых АЭС. В сельском хозяйстве К. специализируется на производстве пшеницы, кормовых культур, а также на мясном и мясомолочном животноводстве.

К. является членом ООН и имеет дипломатические отношения со всеми остальными участниками этой организации. Сразу же после провозглашения независимости К. стал участником СНГ (21 декабря 1991) и Договора о коллективной безопасности (15 мая 1992). В январе 1992 К. стал членом ОБСЕ (председательствовал в 2010). С 1994 поддерживает индивидуальный план партнерства с НАТО. С 1996 К. — один из активных участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 10 октября 2000 К. вместе с четырьмя другими бывшими республиками СССР подписал договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. В 2015 К. вступил в ВТО.

Политическое положение К. в центре Евразии, с одной стороны, обусловливает его ведущую роль как участника отношений на евразийском пространстве, в том числе и в качестве посредника при разрешении международных конфликтов. С другой стороны, государству приходится лавировать между различными крупными мировыми державами, стараясь сохранить баланс своей внешней политики, нейтралитет, конструктивные отношения с геополитическими союзниками: Россией и государствами Центральной Азии, а также странами тюркского мира (в первую очередь с Турцией), неотъемлемой частью которого провозглашает себя К. Тесная интеграция республики в международные экономические связи влияет на его внутреннее экономическое положение, что ярко проявилось во время кризисов 2008 и 2014.

Публ.. Из истории казахов. Алматы, 1999; История Казахстана. Документы и материалы (1917—2012). Алматы, 2017; Материалы по истории казахских ханств XV—XVIII вв. (Извлечения из персидских и тюркских сочинений). Алма-Ата, 1969; Материалы по истории политического строя Казахстана. Т. I. Алма-Ата, 1960.

Лит.: Абусеитова М. Х. Казахское ханство во второй половине XVI века. Алма-Ата, 1985; Аяган Б. Г., Аунасова А. М., Сулейменов А. М. Новейшая история Казахстана (1991—2014). Алматы, 2014; Байпаков К. М., Ерзакович Л. Б. Древние города Казахстана. Алма-Ата, 1971; Большой атлас истории и культуры Казахстана. Алматы, 2008; Быков А. Ю. Истоки модернизации Казахстана (Проблема седентаризации в российской политике XVIII — начала ХХ века). Барнаул, 2003; Васильев Д. В. Россия и Казахская степь: административная политика и статус окраины. XVIII – первая половина XIX века. М., 2014; Джампеисова Ж.. Казахское общество и право в пореформенной степи. Астана, 2006; Зиманов С. З. Общественный строй казахов первой половины XIX века. Алма-Ата, 1958; Его же. Политический строй Казахстана конца XVIII и первой половины XIX веков. Алма-Ата, 1960; История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 4 т. Алматы, 1996—2000; Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. Казахстан: летопись трех тысячелетий. Алма-Ата, 1992; Крадин Н. Н. Империя Хунну. М., 2001; Кумеков Б. Е. Государство кимаков IX—XI вв. по арабским источникам. Алма-Ата, 1972; Масанов Н. Э. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности номадного общества. Алматы, 2011; Назарбаев Н. А. В потоке истории. Алматы, 2013; Олкотт М. Б. Казахстан: непройденный путь. М., 2003; Пищулина К. А. Очерки истории Казахского ханства. Алматы, 2016; Ее же. Юго-восточный Казахстан в середине XIV — начале XVI веков (вопросы политической и социально-экономической истории). Алма-Ата, 1977; Сартаев С. Образование и становление Казахской Советской государственности. Алма-Ата, 1960; Ускенбай К. З. Восточный Дашт-и-Кыпчак в XIII — начале XV века. Проблемы этнополитической истории Улуса Джучи. Казань, 2013; Файзрахманов Г. Древние тюрки в Сибири и Центральной Азии. Казань, 2000. Olcott M. B. The Kazakhs. Stanford, 1995.