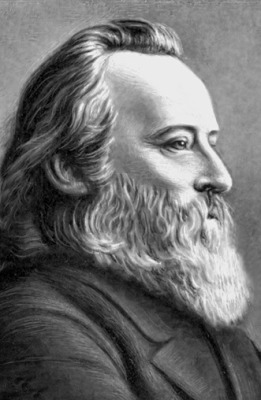

КАРЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский историк и социолог; член-корреспондент Петербургской АН (1910 год), почетный академик АН СССР (1929 год).

Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1873 год), ученик В.И. Герье. Профессор Варшавского (1879-1884 годы) и Санкт-Петербургского (с 1886 года) университетов, преподавал на Бестужевских курсах (с 1886 года). Один из организаторов и бессменный руководитель Исторического общества при Санкт-Петербургском университете. В 1899 году, после студенческих волнений, вместе с группой профессоров уволен за «политическую неблагонадёжность» из Санкт-Петербургского университета и с Бестужевских курсов, где возобновил преподавательскую деятельность лишь в 1906 году. Депутат 1-й Государственной думы (1906 год), член фракции кадетов.

Широкую известность в России и за рубежом принесли Карееву его исторические труды «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века» (1879 год), «Очерк истории французских крестьян с древнейших времён до 1789 года» (1881 год). Среди многочисленных работ Кареева - фундаментальные исследования, посвящённые истории Французской революции XVIII века, истории Польши, «История Западной Европы в Новое время» (тома 1-7, 1892-1917 годы), популярные курсы по древней, средневековой и новой истории, использовавшиеся в России в качестве гимназических учебников, труды по методологии истории и др. Кареев был редактором исторического отдела Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Принимал активное участие в полемике различных направлений и школ общественной мысли 2-й половины XIX - начала XX веков, став крупнейшим историографом дореволюционной российской социологии.

Теоретические взгляды Кареева формировались под влиянием позитивизма О. Конта, «субъективной социологии» П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского, С.Н. Южакова. Согласно Карееву, социология как «общая абстрактная наука о природе и генезисе общества» является «номологической» (законоустанавливающей) наукой, тогда как история - наука «феноменологическая», исследующая конкретные комбинации событий прошлого. Социальные явления имеют психическую основу, возникают в результате духовного и эмоционально-волевого взаимодействия индивидов. В центре внимания Кареева - взаимоотношения личности как «источника» культурного творчества, инноваций, и социальной среды, ограничивающей и нормирующей человеческие действия. Общепозитивистская антиметафизическая установка методологии Кареева сочеталась с представлением о невозможности устранить из исследовательской практики социальных наук «субъективный элемент» (мировоззрение учёного, нравственные оценки и тому подобное). Выступая в качестве критика марксистской теории общества и признавая её частичную правоту, Кареев отмечал ограниченность любых монистических объяснительных моделей социальной жизни, считая необоснованными их претензии на интеллектуальную исключительность. Оставшись в Советской России после 1917 года, Кареев вынашивал идею теоретического синтеза марксистского экономизма и психологизма «субъективной школы».

Сочинения:

Основные вопросы философии истории. М.; СПб., 1883-1890. Т. 1-3;

Моим критикам. Варшава, 1884;

Письма к учащейся молодежи о самообразовании. СПб., 1894;

Историко-философские и социологические этюды. СПб., 1895;

Старые и новые этюды об экономическом материализме. СПб., 1896;

Введение в изучение социологии. СПб., 1897;

Общий ход всемирной истории. Очерки главнейших исторических эпох. СПб., 1903. Заокский, 1993;

Polonica. Сборник статей по польским делам (1881-1905). СПб., 1905;

Общий курс истории ХIХ в. СПб., 1910;

Теория исторического знания. СПб., 1913;

Историология (Теория исторического процесса). П., 1915;

Великая французская революция. П., 1918. М., 2003;

Общие основы социологии. П., 1919;

Историки французской революции. Л., 1924-1925. Т. 1-3;

Две английские революции XVII в. П., 1924. М., 2002;

Прожитое и пережитое. Л., 1990;

Основы русской социологии. СПб., 1996.