КАРАЧЕВ - город в России, в восточной части Брянской области, центр Карачевского района.

Население 19,8 тысяч человек (2007 год). Расположен на реке Снежеть. Железнодорожная станция.

Карачев возник в начале XII века как центр княжеской власти в волости «Лесная земля» Черниговского княжества. Располагался на важной сухопутной дороге Мценск - Карачев - Брянск, с юго-запада к Карачеву шла дорога из Киева. Сохранилось городище XII-XIII и XIV-XVII17 веков мысового типа на правобережной террасе реки Снежеть (площадь около 6 га). С северной (напольной) стороны Карачев защищал ров (глубиной до 1,5 м, шириной до 18 м) и вал (высотой до 2,5 м и шириной до 30 м); с востока - глубокий овраг, усиленный валом. В северо-западной части детинца была сооружена церковь во имя Архангела Михаила. На городище обнаружены фрагменты древне-русской керамики с волнистым и линейным орнаментом, стеклянные браслеты XII-XIII веков, осколок прозрачного бесцветного сосуда с голубым эмалевым узором работы сирийских мастеров (2-я половина XII века), а также фрагменты белоглиняных сосудов XIV-XV веков, различная посуда и оружие XIV-XVII веков.

Впервые упоминается в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях в 1146 году, в связи с бегством в Карачев из Новгорода-Северского князя Святослава Ольговича. Входил в состав владений князя Святослава Ольговича, киевского и черниговского князя Святослава Всеволодовича. Во время монголо-татарского нашествия Карачев, по-видимому, избежал разгрома. Не ранее 1250-х годов стал центром Карачевского княжества (смотрите в статье Верховские княжества). Начиная с 1310 года, после поражения и гибели в борьбе за Брянское княжество князя Святослава Мстиславича, значение Карачева стало падать. В результате походов литовского князя Витовта (1395-1396, 1406-1408 годы) Карачев вошёл в состав Великого княжества Литовского, став административным центром волости в составе Смоленской земли. Между 1408 и 1496 годами Карачев отдавался в кормление литовско-русским боярам; местное население платило дань в Крымский улус Орды. 06.07.1496 года Карачев и его волости были пожалованы великим князем литовским Александром в держание (26.03.1499 года - в вечное владение) стародубскому князю Семёну Ивановичу (умер в 1503 году; сын можайского князя Ивана Андреевича). В мае 1500 года Семён Иванович выехал на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу, его удел вошёл в состав Русского государства (признано литовской стороной по Московскому перемирию 1503 года). После смерти сына Семёна Ивановича - князя Василия Семёновича (1518 год) его удел отошёл к великому князю московскому Василию III Ивановичу. В июле - сентябре 1522 года и декабре 1526 - апреле 1527 годов русская сторона требовала от литовских послов на переговорах не нападать на Карачев и его волости. Карачев вновь стал отдаваться в кормление и как пограничный город относился к разряду «Крымская украйна». В 1537/1538-1540/1541, 1553-1554 годах город получал в кормление потомок местных князей - князь Иван Фёдорович Горчаков-Перемышльский (умер после 1564 года). В середине XVI века военное значение Карачева возросло, с 1550 года в него регулярно назначался воевода. Во время Ливонской войны 1558-1583 годов в Карачеве часто находились или собирались войска для защиты русских земель от набегов крымских ханов. В Смутное время население Карачева поддержало Лжедмитрия I, а затем Лжедмитрия II. В 1614-1616 годах оккупирован в ходе интервенции Речи Посполитой начала XVII века, в 1615 году все деревянные сооружения города сгорели. В октябре 1618 года оставшиеся в живых жители Карачева были переведены в город Болхов. По Деулинскому перемирию 1618 года остался в составе Русского государства.

По решению Боярской думы в 1621 году началось восстановление Карачева. В августе 1644 года, 1662 и 1668 годах подвергся набегам крымских ханов. В 1654 году во время эпидемии чумы погибла половина населения города. В последней трети XVII - начале XVIII веков военное значение Карачева ослабело, в 1-й половине XVIII века он превратился в важный центр торговли конопляным маслом (в XIX веке - до 500 т в год), пенькой, хлебом, салом, дёгтем, смолой. Уездный город Киевской (1708-1727 годы), Белгородской (1727-1778 годы), Орловской (1778-1920 годы; в 1778-1796 годах Орловское наместничество) губерний. Значение Карачева возросло после постройки Риго-Орловской железной дороги (1868 год) и шоссе Орёл - Рославль. Уездный город Брянской губернии (1920-1929 годы), районный центр Западной (1929-1937 годы), Орловской (1937-1944 годы), Брянской (с 1944 года) областей. Во время Великой Отечественной войны был оккупирован (06.10.1941-15.08.1943 годов) и разрушен германскими войсками, основная часть населения угнана в Германию. Освобождён в ходе Орловской операции 1943 года, составной части Курской битвы 1943 года. В середине - 2-й половине XX века Карачев восстановлен, через него прошла трасса нефтепровода «Дружба».

Первый регулярный план застройки Карачева был утверждён в 1780 году, его основные идеи реализованы в 1-й четверти XIX века. Сохранились: собор Архангела Михаила (1-я треть XVIII века, перестройки конца XVIII - середины XIX веков; 4-ярусный иконостас в стиле классицизма), Успенская церковь (1818-1828 годы, требует реставрации; колокольня, 1833-1847 годы, не сохранилась), Всехсвятская церковь в Новой слободе (1865-1874 годы) в формах, стилизованных под барокко, церковь Николая Чудотворца в русско-византийском стиле (1855-1871 годы). Памятник воинам-танкистам 4-й гвардейской танковой армии, погибшим при освобождении Карачева (автор Р.В. Рейшер). Филиал Орловского государственного технического университета (2001 год). Краеведческий музей (1970 год).

Производство электротехнической продукции (специальное технологическое оборудование - завод «Электродеталь»), различных щёток из синтетического волокна («Металлист»), дисков сцепления для грузовых машин («Машины и запчасти»), швейных изделий (в том числе спецодежды - «Силуэт»), молочной продукции («Карачевмолпром»).

Близ Карачева, в селе Бережок, сохранилась Воскресенская церковь (построена в конце XVII - начале XVIII веков в Тихоновой мужской пустыни на средства царевны Татьяны Михайловны, перестроена в 1906 году; колокольня - 1822 год). В окрестностях Карачева, в селе Одрино, - комплекс Николо-Одрина женского монастыря (основан как мужской монастырь в XIV веке, по другим данным, в XV веке; закрыт в 1924 году, возрождён в 1995 году): дом игумена (настоятельские кельи; 1825, 1860 годы) и трапезная (1856 год); в селе Юрасово - Казанская церковь (1773 год) в стиле барокко.

Иллюстрации:

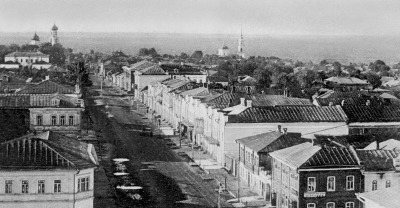

Карачев. Вид города. Почтовая открытка начала XX века.

Карачев. Собор Архангела Михаила. 1-я треть XVIII века; перестройки конца XVIII - середины XIX веков. Фото 2008.