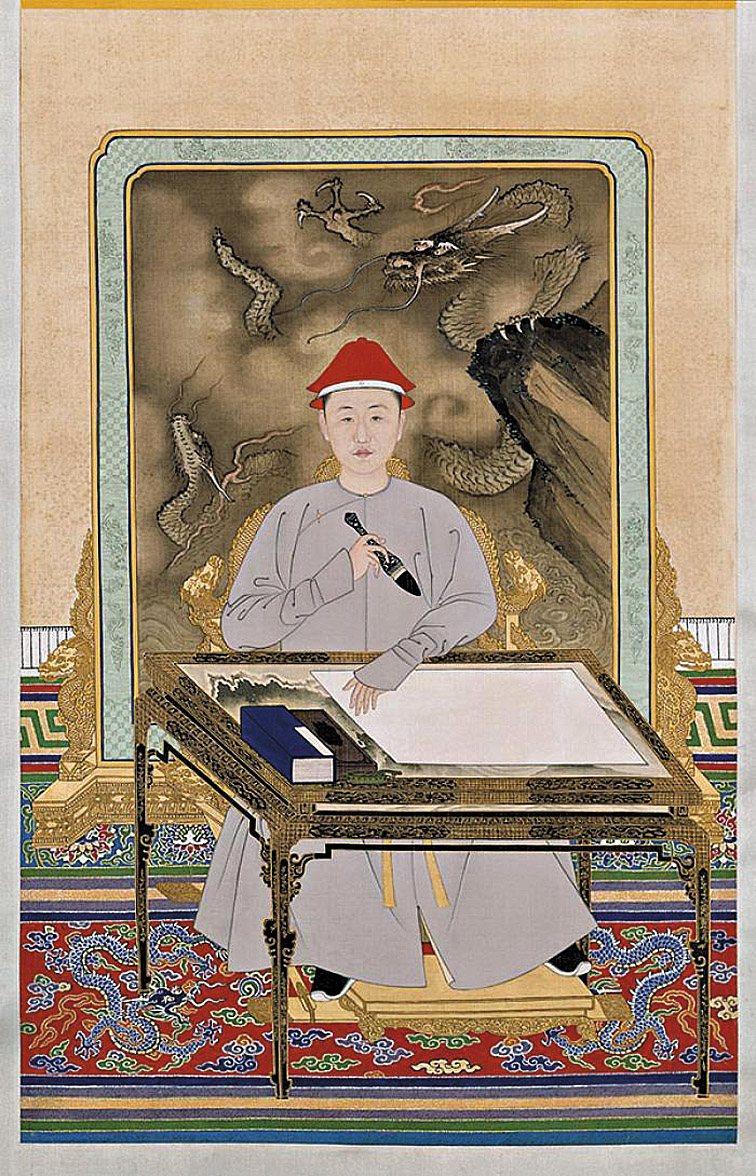

Канси (девиз правления — «Спокойствие и мир»; личное имя — Айсиньгёро Сюанье) (04.05.1654, Пекин — 20.12.1722, Пекин) — император (с 1661) созданного маньчжурами в ходе завоевания Китая государства Цин, сын императора Шунчжи (Фулиня).

Для управления империей при малолетнем Сюанье был сформирован регентский совет, один из членов которого, князь Обой (Аобай) вскоре захватил власть в свои руки. Силы Цин в это время продолжали покорение Китая, где на Юге сохранялось сопротивление сторонников Мин. Ввод в 1661 строгих запретов на морскую торговлю и насильственное переселение жителей побережья на 15—20 км в глубь континента способствовали установлению в южных областях Китая контроля цинской администрации: противники маньчжуров Чжэны (см. Чжэн Чэнгун) были вынуждены отступить из Фуцзяни на захваченный у голландцев Тайвань, что обеспечило и безопасность позиций Цин в соседних провинциях. В 1669 при поддержке своей бабушки — вдовствующей императрицы Бумбутай (Сяочжуан) и шурина Сонготу (Соэту) Сюанье сверг Обоя, который был казнен. Новым регентом стал Сонготу, назначенный на должность главы восстановленного в 1671 внутридворцового секретариата (Нэйгэ) — ведомства, фактически контролировавшего при Мин управление империей, но при Цин в основном ведавшего исполнением воли императора.

В 1673 началось «восстание князей-данников» — трех китайских полководцев, перешедших в 1640-е на сторону Цин в обмен на предоставление им регентом Доргонем практически полного контроля над несколькими провинциями Южн. Китая. Спровоцированное попыткой К. (Сонготу выступал против этого шага) конфисковать их владения, восстание У Сангуя привело к распространению его влияния из Юньнани на Гуанси, Гуйчжоу, Сычуань и Шэньси. У Сангую удалось примирить боровшихся за Фуцзянь Гэн Цзинчжуна и Чжэнов, а в 1676 к нему присоединились силы контролировавшего Гуандун Шан Канси — в итоге цинским властям не подчинялась большая часть Южного и Центрального Китая. Борьба маньчжуров с силами У Сангуя, провозгласившего в 1678 создание собственной империи Чжоу, его союзниками, несколько раз менявшими стороны, а затем его наследником продолжалась до 1681. В 1683, добившись стабилизации ситуации в Южн. Китае, флот Цин смог захватить у Чжэнов Тайвань.

Еще в 1679, отстранив Сонготу, Сюанье начал править самостоятельно. Окончание военных действий, практически беспрерывно продолжавшихся на территории Китая в течение нескольких десятилетий со времен Крестьянской войны 1628—1645, способствовало восстановлению хозяйства. Проводилась распашка запустевших земель и ремонт ирригационных сооружений, возвращалось ранее бежавшее в более благополучные районы население. Этому во многом способствовала и политика властей, в том числе введение налоговых льгот, которые, впрочем, позже были отменены. В 1712, после проведения учета населения и сельскохозяйственных земель началась реализация реформы, упрощавшей и унифицировавшей систему налогообложения, что также благоприятствовало улучшению положения в деревне.

Установление мира внутри страны позволило К. перейти к активной завоевательной политике. В середине 1680-х разгорелся конфликт между Цин и Москвой из-за приамурских поселений, в первую очередь Албазина, русский гарнизон которого упорно оборонялся в 1686 против цинских войск и флота. По условиям Нерчинского договора 1689, определявшего границу и порядок ведения свободной торговли между странами, Россия уступила часть спорных территорий.

В 1688 войска правителя Джунгарского ханства Галдана-Бошокту-хана вторглись в Халху (Сев. Монголия). Это повлекло за собой обращение монгольских князей и буддийского духовенства за помощью к К., пославшему свои войска в Халху и начавшему войну с Джунгарией. В 1691 состоялся Долоннорский съезд монгольских князей, провозгласивший вхождение Халхи в состав Цин. В дальнейшем маньчжуры практически изолировали Халху, не допуская ее контактов как с остальными частями империи, так и с Россией. Монголам навязывалась маньчжурская прическа, для мужчин от 18 до 60 лет вводилась обязательная воинская повинность — монгольские отряды должны были по первому требованию являться для ведения войн империи, а в мирное время охранять границу с Россией и обеспечивать ямскую службу.

В 1715 началась вторая война с Джунгарским ханством. Противникам К. удалось в 1717 захватить Тибет, но в 1720 ойраты были вытеснены войсками Цин, практически установившей свой протекторат над Тибетом и разместившей там монгольский гарнизон. В 1720-м силы империи захватили султанат Турфан, что значительно усилило ее влияние в Центральной Азии и Туркестане Восточном.

Стремясь добиться большего государственного контроля на юго-западе Китая, К. изменил систему управления проживающими там неханьскими народностями (мяо, яо, тун, различными тибето-бирманскими народами). Раньше они были подчинены власти традиционной племенной аристократии (тусы), числившейся в документах как чиновники, и лишь платили империи дань. Но с 1704 на их землях началось введение общей для всего Китая системы чиновничьей администрации.

Император поощрял неоконфуцианство в форме чжусианства (см. Чжу Си), которое делало акцент на необходимости жесткой регламентации отношений людей в обществе. Активно используя в бюрократическом аппарате китайцев, К. боялся усиления их влияния в государстве, что привело к установлению строгих квот на получение ученых степеней, открывавших путь к высоким чиновничьим должностям и рангам.

При правлении К. была проведена масштабная работа по сбору и систематизации огромного комплекса китайских литературных (в том числе полное издание поэзии эпохи Тан), философских и исторических сочинений. При этом они подвергались и значительной цензуре. Составлялись и издавались многотомные антологии, энциклопедии и словари, например «Полное собрание книг древности и современности» («Гуцзин тушу цзичэн») и «Словарь иероглифов К.» («Кан-си цзыдянь»).

К. живо интересовался «западными науками» и проводил политику относительной веротерпимости: в 1692 иезуитам было дозволено обращать в христианство китайцев, в 1716 — разрешена работа Российской духовной миссии в Пекине. Вместе с тем торговля с европейцами была поставлена под жесткий контроль. Они могли создавать на территории Китая свои фактории, но монопольная привилегия на торговлю с ними с 1720 принадлежала гунхан — объединению купцов из Гуандуна, действовавшему под пристальным присмотром властей.

Правление К. можно назвать апогеем эпохи Цин: при нем установилась внутренняя стабильность, империя значительно расширила свои границы, богатое и централизованное государство обладало хорошо отлаженным чиновничьим аппаратом и сильной армией.

Лит.: Внешняя политика государства Цин в XVII в. / Под ред. Л. И. Думана, А. А. Бокщанина. М., 1977; История Китая с древнейших времен до начала XXI века. В 10 т. Т. VI: Династия Цин (1644—1911) / Отв. ред. О. Е. Непомнин. М., 2015. С. 92—101; Oxnam R. B. Ruling from Horseback: Manchu Politics in the Oboi Regency, 1661—1669. Chicago (Ill.), 1975; Reign of the Kangxi Emperor. Singapore, 2010; Spence J. D. Emperor of China: Self Portrait of K’ang-hsi. London, 1974.