Канем-Борну — государство в центральной части Судана западного (ныне — восток Нигерии, север Камеруна, восток Нигера, запад Чада), объединявшее две исторические области — Канем (на северо-восток от оз. Чад) и Борну (на юго-запад от озера), в которых преемственно располагались его столицы.

Предположительно к концу VI в. в оазисах Канема, где интенсивно взаимодействовали оседлые земледельцы берегов Чада (канури, канембу, буддума) и кочевые и полукочевые скотоводы юго-восточной Сахары (загава, фульбе, тубу), установилась гегемония загава, которые в VIII—IX вв., по-видимому, частично сохраняя свое влияние, попали в зависимость от берберских племен. Из берберов, согласно царской хронике К.-Б. «Гиргам», происходил и основатель державы — Дугу, родоначальник династии Сейфува (якобы потомок витязя из Химйара, Сайфа ибн Зи Язана), который принял царский титул маи. В дальнейшем Канем и Загава воспринимались как разные страны. В XI в. правящая верхушка Канема исламизировалась, а государи, избравшие местопребыванием город Нджими, стали именоваться также султанами.

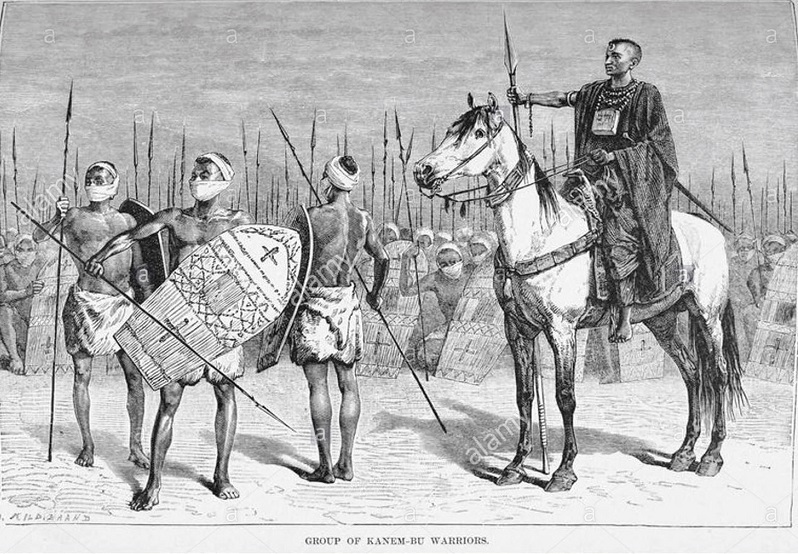

На царствование Сельмы II (1194—1220) и Дунамы II (1221—1259) пришелся пик могущества Канема, который подчинил соседние области от среднего Нигера до верхнего Нила и от Феззана на севере до Диквы в Вадаи на юге. Военно-политические позиции и культурно-экономические связи Канема в большой степени определялись его ключевым положением на древнем торговом пути между Сев. и Зап. Африкой, где он наиболее тесно контактировал с Египтом и городами-государствами хауса. Хозяйство основывалось на условном и служебном землевладении, в котором сочетались податная эксплуатация (через сбор десятины) свободных общинников, культивировавших просо и фасоль (позднее — маис и хлопчатник), и широкое применение подневольного труда (посаженных на землю рабов). Сравнительно немногочисленная правящая группа включала в себя 4 наместников — членов рода Сейфува (йерима — севера, галадима — запада, кайгама — востока, зарма — юга), совет знати (куда могли допускаться придворные рабы), который ограничивал власть маи, и евнухов, занимавших дворцовые должности. Большим влиянием пользовалась мать маи. Ядром войска служила копьеносная конница, лошади для которой ввозились из Магриба.

Начавшиеся с 1260-х распри между многочисленными претендентами на престол (в том числе родственниками маи по материнской линии — вождями племени булала, населявшего берега озера Фитри) привели к фактическому распаду Канема. Во 2-й половине 1380-х Сейфува, изгнанные булала из Нджими, переселились на запад от оз. Чад, где после 1398 обосновались в Борну. Около 1470 они утвердили свой престол в Нгазаргаму, откуда маи Али Дунамами (1472—1505) возродил имперскую традицию, а его сын Идрис Катакармаби (1505—1526) вновь подчинил Канем. Борну достигло наивысшего могущества при Идрисе Алаоме (1571—1603), который, закупая для своих войск огнестрельное оружие, присоединил Багирми, разбил булала и навязал свое верховенство кочевым туарегам и тубу на сахарском нагорье Тибести, а также оседлым буддума и мандара, обеспечив своим купцам устойчивый выход к Атлантике. Расцвет продолжился при его наследнике Мухаммаде V. Временами добиваясь покорности от отдельных городов хауса (в частности, Кано), Борну оставалось региональным гегемоном вплоть до 1808, когда Нгазаргаму разграбили фульбе, что вынудило маи Ахмада (1793—1810) сделать престольным городом Курнауе.

После непродолжительной зависимости от султаната Вадаи К.-Б. фактически перешел под власть проповедника Мухаммада аль-Амина аль-Канеми, выходца из арабов Феззана. Разбив фульбе при Нгорну, он признал государями Сейфува, перенесших свое местопребывание в Бирни, но оставил за собой полномочия духовного главы — шайха (шеху), выстроив отдельную резиденцию в Кукава (с 1814). В 1835 ему наследовал его сын, шайх Умар, который в 1846 казнил последнего маи Ибрахима и его отпрыска Али и сделал Кукаву единственной столицей. После смерти Умара в 1881 К.-Б. поставил под свой контроль Рабах, с поражением которого в 1900—1902 его территорию поделили между собой Великобритания (Борну), Франция (Канем) и Германия (Багирми). Ограниченная власть шайхов из рода аль-Канеми, проживавших с 1893 в Дикве, а с 1908 — в Майдугури, сохраняется поныне.

Лит.: Barkindo B. The Early States of the Central Sudan: Kanem, Borno and Some of Their Neighbours to c. 1500 AD // History of West Africa. Vol. I. Harlow, 1985. P. 225—254; Blau O. Chronik der Sultane von Bornu // Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. VI (1852). S. 305—330; Bouillié R. Les coutumes familiales au Kanem. Paris, 1937; Brenner L. The Shehus of Kukawa. Oxford, 1973; Cohen R. The Dynamics of Feudalism in Bornu // Boston University Papers on Africa. 1966. Vol. II; Hiribarren V. A History of Borno: Trans-Saharan African Empire to Failing Nigerian State. London, 2017; Lange D. Le Diwan des Sultans du (Kanem-)Bornū: chronologie et histoire d’un royaume africain (de la fin du X-e siècle jusqu’à 1808). Wiesbaden, 1977; Lange D. L’Eviction des Sefuwa du Kanem et l’origine des Bulala // Journal of African History. XXIII/3 (July 1982). P. 315—331; Palmer H. R. The Bornu Sahara and Sudan. New York, 1970; Urvoy J. Histoire de l’empire du Bornou. Paris, 1949.