Ч. 5. Италия в XIX в. - 1945 г. Ссылки на остальные части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Италия (1945 - 2017 гг.).

«Либеральная Италия»

После объединения новое королевство возглавили политические союзники Кавура (умершего в июне 1861), представители пьемонтской и тосканской аристократии («Национальная правая»). Последние труды Кавура составили так называемое политическое завещание, в котором важнейшим объявлялся Римский вопрос — проблема примирения папства с новым королевством после неминуемого присоединения Рима. Среди других важных задач были названы ликвидация неграмотности, нищеты (особенно на юге), установление хозяйственных связей между регионами, создание единой дорожной сети, унификация мер и весов, монеты. В последующие годы резко ускорилось дорожное и железнодорожное строительство; пахотные земли, освободившиеся после низложения ряда династий и упразднения некоторых монастырей, были проданы с аукциона, что дало толчок их капиталистическому использованию. «Правая» проводила политику низких таможенных тарифов, что наполнило внутренний рынок дешевыми импортными товарами, нанеся в то же время тяжелый удар нарождающейся промышленности юга. Обстановка на юге резко обострилась уже в первые годы после объединения. Старая администрация была почти повсеместно упразднена; новая злоупотребляла силовыми решениями, игнорировала местные экономические и культурные особенности. Разочаровавшиеся крестьяне юга отвергли новое государство (в частности, отказывались платить налоги), и конфликт перешел в военную плоскость. В 1863 был принят «закон Пика», вводивший во многих регионах Юга чрезвычайное положение, его признаками стали военный трибунал и смертная казнь. Развернулась гражданская война, в которой стороны разделялись и классовой принадлежностью. Тем не менее, в национальной историографии этот эпизод известен как «Война против бандитизма», в которой сторона закона одержала победу. Надежная статистика жертв отсутствует, однако понятно, что количество захваченных в плен или убитых в бою «бандитов» составляло десятки тысяч. По количеству жертв эта война превзошла все войны Рисорджименто вместе взятые. Чрезвычайное положение продлевалось до конца 1865, отдельные столкновения и даже расстрелы продолжались до конца 1860-х. Несмотря на победу правительственных войск, «южный вопрос» не получил разрешения и стал одной из причин массовой эмиграции из И. в конце XIX — начале ХХ в.

Внешняя политика И. после объединения диктовалась представлениями о «незавершенном Рисорджименто». Дж. Гарибальди предпринял две самостоятельные попытки захвата Рима, сорванные регулярной армией (1862, Аспромонте, Калабрия) и франко-папскими войсками (1867). В 1866 И. выступила на стороне Пруссии в Австро-прусской войне. Несмотря на крайне неудачные действия сначала армии, а затем флота, И. удалось добиться уступки Венеции и области Венето. Рим был захвачен в ходе Франко-прусской войны (см. Франко-германская война 1870—1871) 20 сентября 1870, сразу после того как в И. узнали о сокрушительном поражении под Седаном французской Второй империи — главного союзника папства. В 1871 Рим стал столицей И.; тогда же был принят «Закон о гарантиях», регулировавший отношения между И. и папством вплоть до Латеранских соглашений 1929. Папство не признало этот закон; крайне консервативный курс, прослеживавшийся до 1890-х, привел к дальнейшей утрате Церковью политических позиций и влияния в обществе.

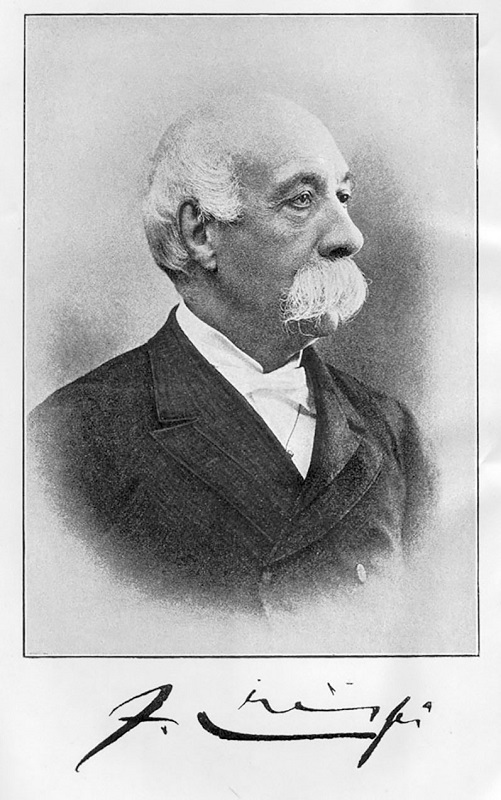

В 1876 наметился правительственный кризис, и власть была передана оппозиции — так называемой «Левой». Наиболее важные нововведения «Левой» касались экономической политики — отмена некоторых налогов, резкое повышение таможенных тарифов (протекционизм), что создало условия для быстрого развития промышленности. Был принят закон о всеобщем начальном образовании (1877) и о расширении избирательного права (1882). В 1880-е сложилась практика так называемого трансформизма — отказа от столкновений с оппозицией и включения наиболее видных ее деятелей в состав кабинета. Заметными достижениями отличилась «Левая» во внешней и колониальной политике (заключение Тройственного союза 1882). В 1882—1887 эффективность управления страной существенно снизилась, характерные для «Левой» политические принципы исчерпали себя. В 1887—1896 премьер-министром стал Ф. Криспи, отказавшийся от практики трансформизма и занявшийся укреплением вертикали власти.

Промышленное развитие И. в 1880-е значительно ускорилось, особенно на Севере. Крупнейшими центрами промышленности стали Милан и Турин, судостроения и морских перевозок — Генуя. В Центральной И. развивалась пищевая и текстильная промышленность. Быстро формировался рабочий класс, росла урбанизация, внутренняя миграция населения. Это способствовало росту социальной напряженности и распространению левых идеологий. Важным проявлением кризиса конца XIX в. стала массовая эмиграция, приведшая к образованию в ряде стран Сев. и Южн. Америки массовых итальянских колоний. Коррупционные скандалы начала 1890-х вкупе с провалами во внешней и колониальной политике подорвали престиж органов государственной власти и вызвали глубокий кризис. Появились марксистские (Итальянская социалистическая партия), анархистские, синдикалистские организации трудящихся. В 1896—1900 правительство все чаще прибегало к репрессиям, в том числе к использованию войск против мирных демонстраций. Апогеем кризиса стало убийство 29 июля 1900 короля Умберто I.

«Прекрасная эпоха». 1900—1914

Новый король Виктор Эммануил III привлек к управлению страной новых людей, не скомпрометированных реакционной политикой. Политику социального реформизма связывают с именем Дж. Джолитти, возглавлявшего кабинет почти бессменно в 1902—1914.

Выход из затяжного кризиса был найден в выводе правительства за пределы конфликта между капиталистами и рабочими. Было признано право трудящихся бороться за свои экономические интересы, на создание профсоюзов; определена минимальная заработная плата; создано трудовое законодательство (ограничение женского и детского труда, равная оплата женщинам за равный труд; сокращение рабочего дня, установление обязательного еженедельного и ежегодного отдыха). Избирательная реформа 1912 расширила электорат более чем втрое. Соглашение с Католическим союзом избирателей (Пакт Джентилони, 1913) способствовало вовлечению церкви в политику, обеспечило массовую базу действующей власти. Появление у трудящихся свободного времени и сил способствовали формированию в И. рынка услуг (туризм, бальные залы, кинематограф и пр.), новых отраслей культуры (массовая литература, пресса).

Стабилизация сказалась на общеэкономической обстановке. И. стала одной из развитых индустриальных стран, вошла в число лидеров в машиностроении, химической промышленности, производстве электроэнергии. Большим ударом по развивающейся экономике И. стало катастрофическое землетрясение в Калабрии и на Сицилии 28 декабря 1908, когда погибло почти 100 тыс. человек. Первая помощь была оказана оказавшейся поблизости русской военной эскадрой. В Мессине пришлось ввести военное положение, мародеров расстреливали.

К концу «эры Джолитти» социальные противоречия в И. снова обострились («Красная неделя» в июне 1914), однако жесткая реакция правительства и известие о начале войны в Европе быстро погасили конфликт.

Внешняя политика И. в 1871—1915

Если внешняя политика «Правой» в основном ограничивалась решением задач завершающего этапа Рисорджименто, то «Левая» столкнулась с качественно новым уровнем проблем. Большое влияние на внешнеполитический курс оказало движение за «завершение Рисорджименто», присоединение к И. соседних регионов с итальянским населением — ирредентизм.

Важнейшими успехами этого периода стало начало активной колониальной политики, а также обретение союзников в Европе. Еще в 1869 судовладелец Р. Рубаттино приобрел в южной части Красного моря участок земли, проданный в 1882 И. и ставший первой ее колонией (Эритрея). Попытки присоединения Туниса натолкнулись на противодействие Франции; захват ею Туниса (1881) способствовал заключению Тройственного союза (1882). Дальнейшая экспансия в Вост. Африке натолкнулась на мощное сопротивление местных племен; итальянская армия потерпела два поражения (Догали, 1887; Адуа, 1896), нанесшие серьезный ущерб международной репутации страны. Ухудшение итало-французских отношений вылилось к 1888 в так называемую таможенную войну с разнузданными кампаниями оскорблений в СМИ и вспышками ксенофобии с обеих сторон. Улучшение отношений началось в 1892, но неоднократно прерывалось вспышками насилия (массовые драки рабочих и погромы дипломатических учреждений в 1893, убийство французского премьер-министра С. Карно в 1894). Эпизод с Уччальским договором 1889 (см. Итало-эфиопские договоры) показал агрессивные устремления И. в Вост. Африке; поражение 1896 отложило наступление в этом регионе до 1930-х.

В начале ХХ в. И. предприняла ряд активных действий на европейской арене. В последние годы XIX в. наметилось сближение с Францией, вылившееся в заключение секретного пакта о ненападении (1902). Еще один тайный договор с Россией (1909) привел к формированию системы договоров, породивших в итальянских правящих кругах настроения внешнеполитической безопасности и безнаказанности некоторых акций, прежде всего в колониях (Итало-турецкая война 1911—1912 закончилась завоеванием Ливии и Додеканезских о-ов в Эгейском море).

И. в годы Первой мировой войны 1914—1918

Начало войны не затронуло И. непосредственно, поскольку условия Тройственного союза позволяли не вступать в войну при сложившихся обстоятельствах. В первые месяцы итальянское общество было шокировано размахом военных действий и количеством жертв. Линию нейтралитета летом 1914 отстаивали многие национальные лидеры, в том числе Джолитти и руководители Итальянской социалистической партии (ИСП), деятели церкви. К осени 1914 в обществе начали проявляться противоположные тенденции. От ИСП отделилась группа «социалистов-революционеров» во главе с Муссолини, провозгласившая войну самым эффективным способом приблизить социальную революцию. Воинственные настроения разделяли премьер-министр А. Саландра и министр иностранных дел С. Соннино. В октябре 1914 правительство перешло к агрессивной внешней политике, захватив албанский порт Валона и прилегающие острова.

Правительственные круги рассматривали различные пути сохранения нейтралитета либо вступления в войну на одной из сторон, вели переговоры с противоборствующими сторонами. Предложение Антанты показалось более щедрым, и в апреле 1915 было подписано Лондонское соглашение, согласно которому И. обязалась в течение месяца вступить в войну. И. были обещаны Южн. Тироль (Трентино), п-ов Истрия, Далмация, территории в Албании и крайне туманно — доля при разделе турецких владений и «компенсации» в случае раздела германской колониальной империи между Великобританией и Францией. Критикуемый частью итальянской общественности за безнравственность Лондонский пакт был оправдан правительством с помощью лозунга главенства национальных интересов над интересами союзников — так называемого «священного эгоизма».

24 мая И. объявила войну Австро-Венгрии и начала наступление в Альпах. Фронт скоро стабилизировался, и до осени 1917 военные действия велись в основном в высокогорной альпийской местности. Сильным ударом по И. стали революционные события в России, позволившие Австрии перебросить часть войск на итальянский фронт. Осенью 1917 большевики опубликовали секретные международные договоры, заключенные царским правительством. Достоянием гласности стал и Лондонский пакт; это вызвало патриотический подъем в Австро-Венгрии, ставший одной из причин поражения итальянской армии под Капоретто.

Война стала серьезным испытанием для итальянского общества. Военные расходы выросли с 5,9 % в 1914 до 33 % в 1918. Экономика в целом сумела справиться с военными заказами, и некоторые ведущие предприятия расширили производство в 10 и более раз. Особенно выгодной оказалась война для предприятий Ансальдо и ФИАТ. Обстановка на фронте оставалась очень сложной. Итальянские солдаты испытывали меньший по сравнению с другими армиями патриотический порыв. Доля итальянцев, сдавшихся в плен, была наибольшей из великих держав — участниц войны (530 тыс. против 446 тыс. французов или 170 тыс. англичан). При этом боевые потери были сравнительно невысокими (10 % по сравнению с 17 % во французской армии или 15,4 % в германской). Дисциплина на фронте постоянно снижалась, и в кампании 1917 командованию потребовались исключительные меры, вплоть до установления графика ротации фронтовых и резервных частей. Только под Капоретто с фронта дезертировали свыше 400 тыс. итальянских солдат. После поражения были приняты решительные меры, сменено командование армией; дисциплина несколько улучшилась. Подъему энтузиазма способствовало и появление на итало-австрийском фронте крупных соединений союзнических армий. Осенью 1918 крах австрийской империи позволил, наконец, итальянской армии перейти в наступление, получившее в последующей пропаганде название «победа при Витторио Венето». Несмотря на очевидную слабость армии, беспримерная по тяжести и жертвам война закончилась победой в ноябре 1918.

И. в межвоенный период (1918—1940)

Победоносное окончание войны не принесло И. желаемых геополитических результатов. На Парижской мирной конференции 1919 базовым условием для заключения мира были провозглашены «14 пунктов Вильсона», предусматривавшие приоритет интересов народов (в частности, югославянских) над условиями довоенных договоров. Союзники И. не считали себя связанными Лондонскими соглашениями 1915 в части передачи И. балканских территорий, вошедших в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (будущей Югославии). Таким образом, И. получила лишь Южн. Тироль и некоторые другие территории; условия Лондонских соглашений по Далмации, Албании, разделу Турции и судьбе германских колоний были проигнорированы. Это вызвало волну протестов; итальянская делегация даже покинула конференцию, но этот демарш не имел последствий, и делегации пришлось вернуться. Протесты внутри страны привели к формированию в массовом сознании представлений об «усеченной победе», о напрасной жертве погибших в войне итальянцев. В этой обстановке 23 марта 1919 в Милане зародилось фашистское течение Б. Муссолини, объединившее наиболее недовольных ветеранов войны (сквадристов), к которым примкнули некоторые националисты, футуристы, декаденты, представители профсоюзного движения и левых политических группировок. Течение конституировалось в Национальную фашистскую партию 9 ноября 1921. Еще раньше, в сентябре 1919, отряды националистов при поддержке нескольких вышедших из повиновения армейских частей под командованием поэта-футуриста Г. д’Аннунцио захватили город Фиуме (совр. Риека) на п-ове Истрия. Правительство (Ф. С. Нитти) не поддержало акцию. 12 ноября 1920 был подписан Рапалльский договор между И. и Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев, определяющий статус Свободного города Фиуме. «Легионеры» д’Аннунцио уступили город только после столкновения с итальянской регулярной армией и обстрела города с моря («Кровавое Рождество» 1920).

Послевоенный кризис, переход промышленности на мирные рельсы и спровоцированный этим дисбаланс, вызванные войной глубокие изменения в социальной структуре общества стали также причиной резкого роста протестного движения рабочих и крестьян. Размаху движения способствовали успехи большевистской революции в России, известия о победах Красной армии. Апогеем так называемого «красного двухлетия» (1919—1920) стали захваты пустующих земель и заводов в сентябре 1920, попытки введения рабочего самоуправления. Кровопролитные столкновения (самым известным был разгром редакции газеты «Аванти» 15 апреля 1919) вылились впоследствии в период фашистского террора (так называемая черная волна 1921—1922), во время которого против демократических сил, политических активистов иных направлений, всякого рода несогласных использовались дубинки и касторка в качестве унизительной пытки. Практиковались и политические убийства, часто остававшиеся безнаказанными. Армия для борьбы с бесчинствами фашистов не применялась. Правительства 1920—1922 демонстрировали все большую слабость перед разгулом террора, и в октябре 1922 король Виктор Эммануил III назначил премьер-министром Б. Муссолини («Поход на Рим»).

В первые годы фашистского режима (правительство Муссолини 1922—1924) была проведена школьная реформа, сокращены расходные статьи бюджета, достигнуты некоторые успехи на международной арене (договор с Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев, подписание Вашингтонского договора, признание СССР). Выборы апреля 1924 принесли успех Национальной фашистской партии (НФП, более 64 % голосов). 30 мая в парламенте с резкой критикой разного рода нарушений и манипуляций, устроенных фашистами в ходе выборов с целью обеспечения победы, выступил депутат-социалист Дж. Маттеотти. 10 дней спустя он был похищен и убит. В знак протеста представители оппозиции вышли из состава парламента (так называемая Авентинская оппозиция). Заседания были приостановлены, что облегчило НФП фактический захват власти. В 1926 мандаты членов оппозиции были признаны просроченными. К этому времени были распущены все оппозиционные партии, ликвидирована свобода печати, учрежден Особый трибунал, восстановлена смертная казнь. На выборах 1929 НФП собрала более 89 % голосов. Государственный аппарат подвергся глубокой реорганизации. Должность Муссолини (Первый министр — государственный секретарь) подразумевала его ответственность перед королем, а других министров — перед ним и королем. Была разработана модель «корпоративного государства», место Палаты депутатов парламента заняла «Палата фаши и корпораций». Под последними понимались союзы предпринимателей и трудящихся в рамках отдельных отраслей хозяйства, что удачно камуфлировало доминирование первых как в рамках отдельных корпораций, так и в выборных органах. Важнейшие вопросы внутренней и внешней политики решались на заседаниях Большого фашистского совета (БФС, Gran Consiglio Fascista), которым также руководил Б. Муссолини.

Достигнутый консенсус сопровождался мощной пропагандистской деятельностью правительства, популяризировавшей действительные и мнимые успехи (от укрепления курса итальянской лиры до спортивных достижений), а также массовые кампании («Золото для Родины», фашистские свадьбы, «битву за зерно», борьбу за сырьевую «автархию» и т. д.). Важным достижением стало подписание с папством Латеранских соглашений 11 февраля 1929. Особую важность обрела молодежная политика: постепенно сложилась многоступенчатая система общенациональных организаций, целью которых было воспитание в фашистском духе мальчиков и девочек различного возраста. Спортивные клубы, кружки, любительские объединения различных типов были объединены в общенациональную организацию свободного времени («Дополаворо»), находившуюся под контролем НФП.

Внешняя политика И. в 1930-е характеризовалась балансированием между европейскими державами и агрессивной политикой в колониях. Курс на «умиротворение» Германии вылился в создание «Фронта Стрезы» (по названию Стрезской конференции 1935, в которой участвовали Великобритания, Франция и И.). Конец курсу положила Итало-эфиопская война (см. Итало-эфиопские войны), которая велась с беспримерной жестокостью; завоевание страны в 1936 позволило провозгласить И. империей, а африканские колонии объединить в Итальянскую Вост. Африку. Лига Наций осудила эту войну и наложила на И. санкции, а Германия поддержала. Таким образом, курс на «умиротворение» утратил смысл. Со вступлением И. во Вторую мировую войну 1939—1945 в 1940 все колонии в Вост. Африке были потеряны, а независимость Эфиопии восстановлена.

Сближение И. с Германией началось в 1936, когда Муссолини выбрал курс на милитаризацию и подготовку к большой войне. С февраля 1936 И. вмешалась в Гражданскую войну в Испании 1936—1939 на стороне Ф. Франко. С сентября 1937 в ходе поездки Муссолини по Германии был сделан окончательный выбор в пользу военного союза с этой страной. И. поддержала агрессию Германии на Мюнхенской конференции (см. Мюнхенское соглашение 1938); был принят «расовый манифест», формально унифицировавший расовую политику двух стран. В апреле 1939 И. продемонстрировала способность и склонность к агрессивной внешней политике, захватив Албанию. 22 мая 1939 между И. и Германией был заключен «Стальной пакт», сформировалась «Ось Берлин—Рим—Токио». Текст «Стального пакта» основывался на тезисе о неизбежности и скором наступлении новой большой войны.

И. в годы Второй мировой войны

10 июня 1940 И. объявила войну Франции и Великобритании, вступив во Вторую мировую войну. Активные боевые действия начались нападением на Францию (21 июня), совершенным уже после французской капитуляции перед Германией (17 июня). С октября 1940 по март 1941 велось наступление против Греции. Попытка завоевать эту страну без помощи союзника провалилась, что означало крах концепции «параллельной войны»; только помощь Германии позволила победоносно завершить кампанию. 11 апреля Германия завершила захват Балкан; И. было предоставлено право назначить представителя Савойской династии главой хорватского правительства; хорватское побережье передавалось И. на 25 лет. С середины июля 1941 Итальянский экспедиционный корпус в России (с апреля 1942 — 8-я итальянская армия, или Итальянская армия в России, ARMIR) принимал участие в сражениях в бассейне Дона и, совместно с венгерскими и румынскими войсками, поддерживал немецкое наступление на Сталинград. Итальянские войска были полностью разгромлены во 2-й половине декабря 1942 и практически уничтожены к концу контрнаступления под Сталинградом (см. Сталинградская битва). Оставшиеся в живых солдаты были отправлены в И. или во Львов, где многие были расстреляны гитлеровцами после выхода И. из союза с Германией в сентябре 1943.

Важнейшим театром военных действий для итальянской армии стала Африка. К концу весны 1941 были разгромлены итальянские силы в Восточной Африке (крепость Гондэр держалась до конца ноября). Сражения в Ливии велись с переменным успехом. Успехи итало-немецкого Африканского корпуса под командованием Э. Роммеля летом 1942 сменились оборонительными боями и разгромом под Эль-Аламейном 23 октября — 3 ноября 1942. Последовавшее отступление завершилось сдачей г. Туниса в мае 1943 и оставлением Африки. В июне войска союзников захватили итальянские о-ва Пантеллерия и Лампедуза, 10 июля началась высадка на Сицилии.

Поражения итальянской армии на всех фронтах, острый кризис внутри страны привели к падению престижа фашистского режима и к отставке Муссолини по итогам заседания Большого фашистского совета 25 июля 1943. Начались тайные переговоры с союзниками о выходе из войны, затянувшиеся до 3 сентября 1943 (перемирие в Кассибиле). 8 сентября было объявлено о выходе И. из войны. Неясные формулировки привели к хаосу; некоторые итальянские части были распущены, другие интернированы, решившие сопротивляться Германии, уничтожены вермахтом. Более половины итальянских солдат дезертировали. Более 800 тыс. оказались в немецких лагерях или были интернированы и направлены на работы на заводах Германии.

Высадка войск союзников обеспечила захват южной части Апеннинского п-ова до Неаполя; Центральная и Сев. И. были оперативно захвачены вермахтом в ходе операции «Ось» в середине сентября 1943. С этого момента до апреля 1945 И. стала ареной противостояния войск наступавших союзников и отступавшего вермахта, опиравшегося на сверхукрепленные «линию Густав» и «готическую линию». К югу от линии фронта власть формально принадлежала королю и его правительству (реально там распоряжалась военная администрация союзников), к северу с конца сентября 1943 — Национальному республиканскому государству (позже — Итальянской социальной республике, в просторечии Республике Сало`, с Б. Муссолини в качестве формального лидера). Большого размаха в областях Центральной и Сев. И. достигло партизанское движение, организованное по партийному принципу. Еще 9 сентября представители антифашистских партий сформировали Комитет национального освобождения (КНО), координировавший действия партизанских отрядов и в значительной степени сформировавший политическую культуру первых послевоенных лет. 25 апреля КНО призвал жителей контролируемых немецкими войсками территорий ко всеобщему восстанию за независимость Италии; в тот же день Муссолини специальным приказом освободил солдат Национальной республиканской гвардии от присяги. Немецкие войска в И. капитулировали 29 апреля 1945.