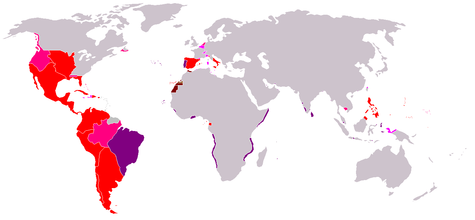

Испанская колониальная империя — совокупность колониальных владений Испании в Сев. и Южн. Америках, Юго-Вост. Азии, Африке и в Тихом океане; существовала с конца XV по конец XIX в.

И. к. и. сложилась в результате открытия, завоевания и освоения испанцами островов Карибского бассейна, территорий Центральной и Южн. Америки за исключением Бразилии, островов Филиппинского архипелага, Марианских и Каролинских островов (XV—XVII вв.); в Сев. Америке — областей от Калифорнии до Техаса, включая нижнее течение р. Миссисипи и п-ов Флорида (XVIII в.); части территории Марокко (XV—XIX вв.). В конце XVIII в. Испания купила у Португалии острова у побережья Гвинеи — Фернандо-По и Аннабон. И. к. и. достигла наибольших размеров во 2-й половине XVI — 1-й половине XVII в., во время испано-португальской унии, когда испанский король получил власть и над колониальными владениями Португалии в Южн. Америке, Африке и Азии. И. к. и. развивалась в условиях постоянного соперничества с Англией, Францией, а затем Германией и США.

Создание И. к. и. связано с историей Великих географических открытий. Путешествия Х. Колумба (1492—1503) положили начало установлению власти испанцев в Америке. Кругосветное путешествие Ф. Магеллана (1519—1522) и экспедиции М. Легаспи (1565) и А. Лескано (1686) открыли испанцам доступ на Филиппины (1570—1571), Марианские (1667) и Каролингские о-ва (1686). Проникновение в северные области Африки началось в XV в. c завоевания Мелильи, Масалькивира и Орана и продолжалось вплоть до XIX в.

Установление власти испанцев в Америке и Азии произошло в результате войн с местным населением. К началу XVII в. испанцы покорили высокоразвитые цивилизации майя, ацтеков и инков в Центральной и Южн. Америке (Конкиста). Конкиста сопровождалась насильственной христианизацией индейцев. Утверждению власти завоевателей на землях Америки служил активный процесс переселения испанцев в Новый Свет. На Филиппинах, Марианских и Каролингских о-вах становление политического господства испанцев не повлекло за собой ни образования многочисленного сообщества европейских переселенцев, ни массовой христианизации. Несмотря на почти вековые военные действия, испанцам не удалось подчинить себе все население открытых ими территорий. В глубинных областях Америки (п-ов Юкатан, юг Чили) война с индейцами шла до XVIII в. В горных районах Филиппин до конца XIX в. оставались области, неподконтрольные испанцам.

Испанское государство играло главную роль в организации управления колониями и эксплуатации их богатств. Завоеванные земли вошли в состав Испании в виде двух вице-королевств — Новой Испании (Сев. и Центральная Америка, Филиппины и острова в Тихом океане; столица Мехико) и Перу (Южн. Америка; столица Лима). В 1739—1778 они были разделены на более мелкие административные единицы: вице-королевства Новая Гранада и Ла-Плата, генерал-капитанства Куба, Венесуэла, Внутренние провинции (в Сев. Америке), Филиппины и президенсию Чили. В Америке была введена система интенданств. Высшим органом колониального управления в метрополии был Совет по делам Индий (1524—1717). Ему подчинялась Севильская торговая палата (1503), непосредственно контролировавшая деятельность колониальной администрации, экономическое освоение колоний. Было создано и развивалось колониальное законодательство — Законы Индий (1542) и Свод законов Индий (1688).

Вице-короли назначались испанским королем из представителей аристократии и обладали широкими военными, финансовыми и судебными полномочиями. Их деятельность подвергалась регулярным инспекциям из метрополии. Вице-королевства делились на судебные и военные округа. Существовали особые чиновники по делам туземцев. До 1750 должности колониального управления продавались. Полномочия чиновников разных уровней переплетались, что делало испанское колониальное управление малоэффективным.

В колониальную административную систему была включена Католическая церковь. В начале XVI в. испанский король получил от папы право покровительства (патроната) над церковью в Новом Свете: он мог назначать епископов, основывать монастыри и контролировать деятельность священнослужителей. Часть собранной в колониях церковной десятины поступала в королевскую казну. В колониях Католическая церковь была крупным землевладельцем, участвовала в торговых операциях. Духовенство занималось миссионерской деятельностью; особой активностью отличались иезуиты.

Экономику колоний определяли экспортные отрасли: добыча драгоценных металлов в Америке (в Перу и Мексике), красителей (кошениль и индиго), возделывание сахарного тростника, какао. В течение XVII и XVIII вв. испанцы были основными поставщиками серебра и золота на рынки Европы и Азии. К концу XVII в. в И. к. и. сложилась многоукладная экономическая система: натуральное хозяйство коренного населения, полунатуральное хозяйство свободных колонистов, товарное производство разного масштаба — ремесленные мастерские, крупные компании, занимавшиеся торговыми операциями на внутреннем и внешнем рынке, плантации и рудники, работавшие на экспорт. Элементы капиталистического производства присутствовали во всех отраслях колониального хозяйства.

Метрополия подчинила развитие колониальной экономики своим интересам при помощи изощренной налоговой системы. Существовали ограничения на производство товаров, которые могли конкурировать с продуктами, ввозимыми из Испании (вина, оливковое масло, лен, шелк). Несмотря на запреты, в испанских колониях оформилась хозяйственная специализация регионов и развивалась внутренняя торговля. К началу XVIII в. колонии в экономическом плане были автономны по отношению к метрополии.

Важным инструментом колониального господства была торговая монополия. Колонисты не могли торговать с другими странами, экономические связи между вице-королевствами запрещались. Торговые связи между Испанией и ее колониями поддерживались при помощи регулярных рейсов флотилий из Севильи (с конца XVII в. — из Кадиса) в Веракрус, Портобельо и Картахену. Связь с Филиппинами осуществлялась посредством отправки кораблей из Акапулько в Манилу. Только в конце XVIII в. для колониальной торговли было открыто 12 портов в метрополии и 24 порта в колониях. Особенности внутреннего экономического развития Испании в XVII в. создали условия для вмешательства иностранных держав в торговый обмен на территориях ее колоний. К концу XVII в. Испания превратилась в торгового посредника между Европой, Америкой и Азией. Большую роль в разрушении испанской монополии сыграла контрабандная торговля и пиратство.

В результате завоевания и колонизации на территориях И. к. и. произошло стихийное смешение рас и этносов. Сосуществование европейских поселенцев, автохтонных племен, негров-африканцев привело к формированию новых этнических групп. В И. к. и. социальный статус зависел от цвета кожи. Колониальную элиту составляли испанцы (выходцы из метрополии) и креолы (потомки поселенцев, родившиеся в колониях). В низу социальной лестницы находились индейцы и африканцы. Существование рабства — характерная черта общественных отношений И. к. и. Метисные расовые группы занимали промежуточное социальное положение: они были ограничены в доступе к общественным должностям и образованию, в правах на профессии.

В американских колониях испанцы сохранили и использовали традиционные общественные институты индейцев. Основной податной единицей оставалась индейская община. Испанское государство запрещало порабощать индейцев и сгонять их с земли. Эти запреты нарушались повсеместно и открыто. К концу XVI в. коренное население испанской Америки уменьшилось примерно в 14 раз, составив около 4 млн человек. Аборигены Антильских о-вов исчезли полностью. Индейцы работали на строительстве городов, дорог, в рудниках, платили подушную подать и церковную десятину. Одной из основных форм эксплуатации коренного населения И. к. и. до XVIII в. была энкомьенда (от исп. encomendar — «вручать»). Индейцы и принадлежащие им земли распределялись между поселенцами; индейцы должны были обеспечивать хозяйственные потребности колонистов, а те обязывались превратить туземцев в добрых католиков.

На основе взаимовлияния культурных и религиозных традиций разных народов и рас в И. к. и. сложилась своеобразная социокультурная общность. Ее основой были испанский язык и католицизм. Лексика и фонетика испанского языка менялись под влиянием местных заимствований, и на этой основе возникло множество его современных вариантов.

Распад И. к. и. был вызван комплексом причин: военной и экономической слабостью метрополии; развитием хозяйственной самостоятельности колоний; недовольством колониальной элиты социальной политикой Испании; развитием освободительного движения. К XVII в. Испания утратила свои колонии в Карибском море, за исключением Кубы, Пуэрто-Рико и восточной части Эспаньолы. В результате войны за Испанское наследство (1701—1714) Испания была вынуждена отказаться от монопольного права на торговлю со своими колониями: Великобритания получила право ввозить африканских рабов в испанский Новый Свет (асьенто). В начале XIX в. Испания уступила США и Франции территории в Сев. Америке. В результате Войны за независимость испанских владений в Америке (1810—1826) от власти Испании освободились все американские колонии за исключением Кубы и Пуэрто-Рико. По итогам Испано-американской войны 1898 обрела независимость Куба, а Филиппины, Пуэрто-Рико и о. Гуам были переданы под управление США. В 1899 Испания продала Германии Марианские и Каролинские о-ва. В 1956—1959 часть испанских владений в Сев. Африке воссоединилась с Марокко. Фернандо-По и Аннабон получили независимость в 1968 и вошли в состав Экваториальной Гвинеи.

Распад И. к. и. не привел к полному разрыву экономических, политических и культурных связей между ее бывшими частями, главным образом между странами Южн. и Центральной Америки и Испанией. С 1949 действует Иберо-американская организация (совр. название с 1985, в составе 22 государства), координирующая сотрудничество стран Пиренейского п-ова и Южн. Америки в культурной сфере и обеспечивающая взаимные консультации по политическим проблемам.

Ист.: Colección de documentos inéditos, relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de Ultramar. T. 1—25, Madrid, 1885—1932. Juan J., Ulloa A. Noticias secretas de América. Madrid, 1991; Гумбольдт А. Путешествие в равноденственные области Нового Света в 1799—1804 гг. Т. 1—3. М., 1963—1969.

Лит.:История Латинской Америки. Т. 1. М., 1991; Кеймен Г. Испания: дорога к империи. М., 2007. Elliott J. H. Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America, 1492—1830. New Haven, 2006; Historia de España. Fundada por R. Menéndez Pidal / Dir. por J. M. Jover Zamora. T. I—XLII. Madrid, 1991—2005. T. 27, 31, 32, 36. Morales Padrón F.Аmérica Hispana hasta creación de las nuevas naciones. S. а.. Parry J. H. Spanish Seaborne Empire. London, 1966.