ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ (Иван Иванович Санин) - церковный деятель, духовный писатель, святой Русской православной церкви.

Происходил из семьи небогатого волоколамского землевладельца. Среди родственников Иосифа Волоцкого было много крупных церковных деятелей и писателей [архиепископ Ростовский Вассиан Санин (умер в 1515 году), Досифей Топорков (умер около 1547 года) и др.]. В 1446 году Иосиф Волоцкий был отдан «в науки» к старцу волоколамского Крестовоздвиженского монастыря Арсению Леженке. В 1460 году принял постриг в основанном Пафнутием Боровским калужском монахом Рождества Богородицы (основан в 1444 году). После смерти Пафнутия стал настоятелем монастыря, однако в 1479 году, из-за конфликта с великим князем Иваном III Васильевичем и недовольства братии введением строгого общежительного устава, оставил игуменство и после хождения по русским монастырям основал Иосифо-Волоцкий монастырь, ставший в конце XV - 1-й половине XVI веков крупным церковно-политическим и культурным центром Руси.

С именем Иосифа Волоцкого традиционно связывают истоки особого направления русской общественной мысли - иосифлянства (смотри Иосифляне). На соборе 1503 года выступил против нестяжателей, обосновав учение о неотчуждаемости имуществ Церкви. В качестве практического аргумента в пользу монастырской собственности Иосиф Волоцкий указывал на то, что в богатые монастыри идут люди благородного происхождения, способные впоследствии занять епископские кафедры. Действительно, многие представители русского епископата XVI века были пострижены в Иосифо-Волоцком монастыре. Иосифу Волоцкому удалось убедить Ивана III Васильевича отказаться от секуляризации церковных земель. Иосиф Волоцкий принял активное участие в борьбе с ересью «жидовствующих», составив первое в истории русской богословской мысли апологетическое и полемическое сочинение, где в яркой и динамичной форме изложены основы православного вероучения. В 1507 году из-за конфликта с князем Фёдором Волоцким (1476-1513 годы), предъявившим монастырю феодальные претензии, обратился к Василию III Ивановичу, прося избавить монастырь от «удельного насильства» и принять в «своё великое государство». Конфликт разрешился в пользу Иосифа Волоцкого.

Среди сочинений Иосифа Волоцкого центральное место занимает «Просветитель» («Книга на еретиков»). Основное содержание книги - опровержение мнений «жидовствующих» и последовательная защита догматов православной веры: о Троице, о Боговоплощении, о почитании икон, о святоотеческом учении, о сроках конца света, об институте монашества и т.д. «Устав» содержит описание организации строгого монашеского общежития. Непреходящее значение для древнерусской эстетики имели адресованные иконописцу Дионисию три слова об иконах, оказавшие влияние на фрески Ферапонтова монастыря.

Жития Иосифа Волоцкого были созданы епископом Саввой Чёрным (умер в 1554 году) и сербским духовным писателем Львом Филологом (умер не ранее 1534 года); ценные сведения об Иосифе Волоцком содержат «Надгробное слово» и Волоколамский патерик, составленные около 1546-1547 годов племянником Иосифа Волоцкого - Досифеем Топорковым.

Дни памяти - 9(22) сентября и 18(31) октября.

Сочинения:

Просветитель, или Обличение ереси жидовствующих. Казань, 1857;

[Послания] // Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – нач. XVI в. М.; Л., 1955;

Послания. М.; Л., 1959.

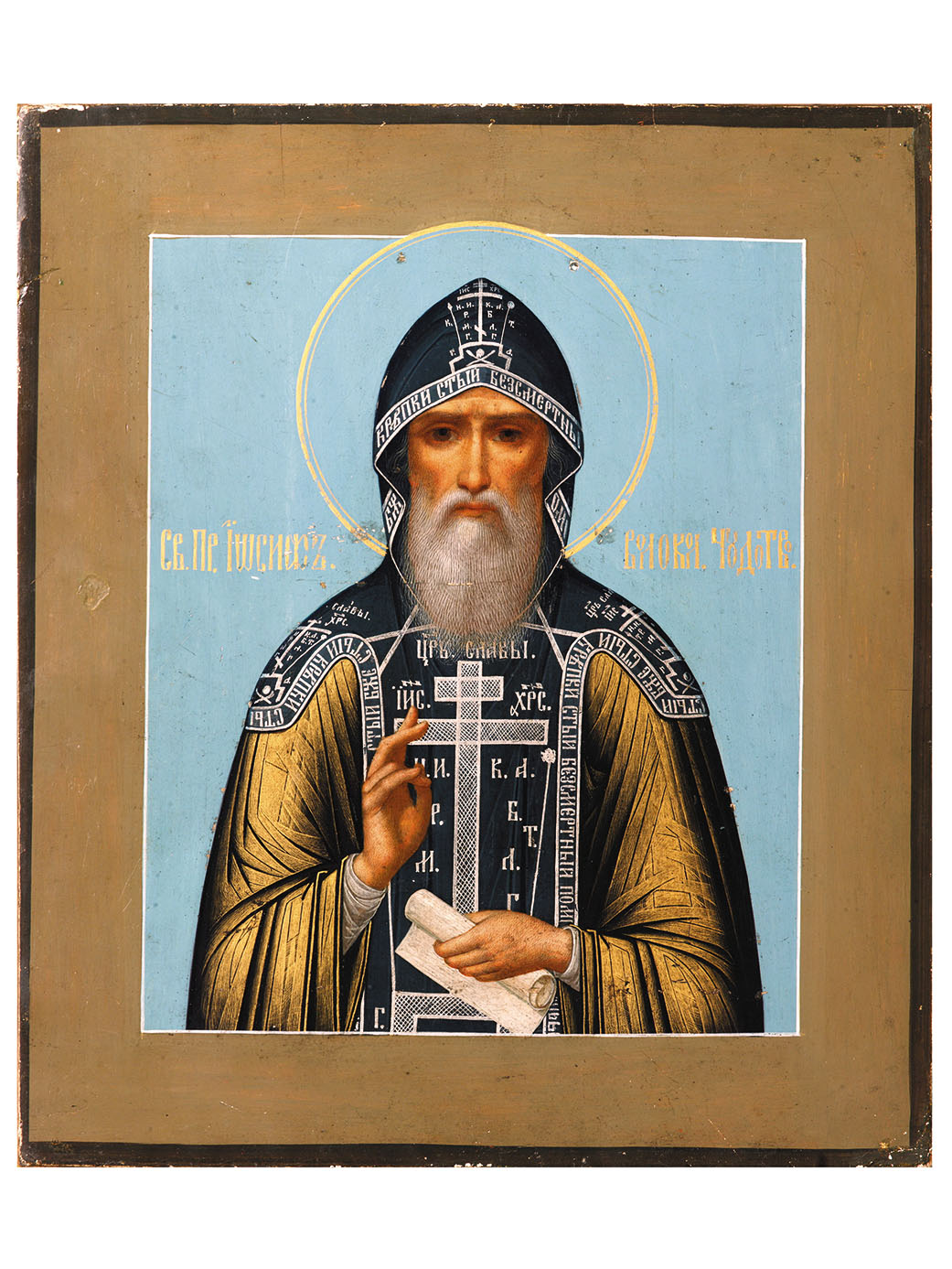

Иллюстрация:

Преподобный Иосиф Волоцкий. Икона XVII века из бывшего Вознесенского монастыря Московского Кремля. Архив БРЭ.