Ч. 2. Иордания в XХ в. Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Иордания (1970 - ХХI в.).

Мировые войны и мандатный режим (1910—1940-е)

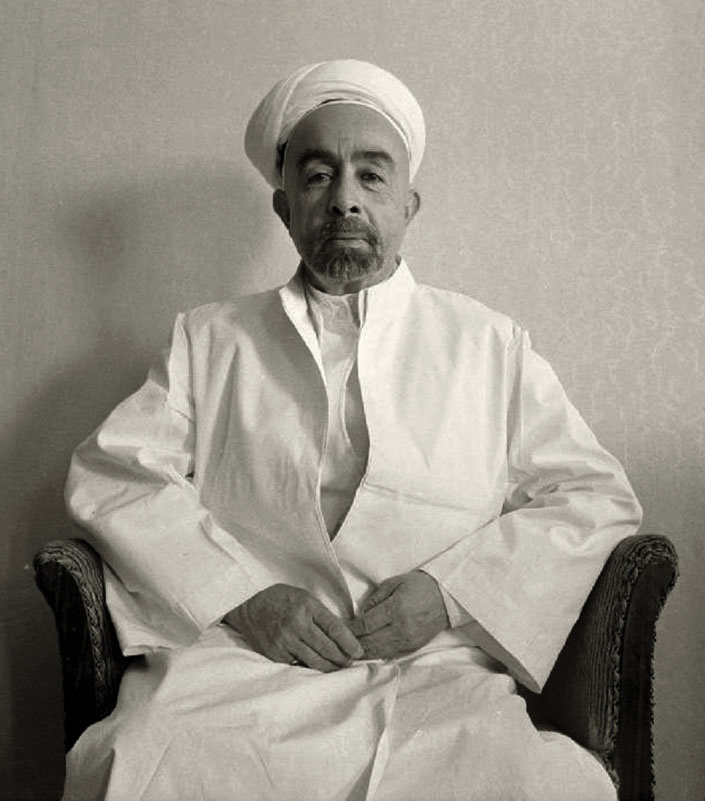

В июне 1916 шариф Мекки Хусейн ибн Али из рода Хашимитов поднял в поддержку Антанты Хиджазское восстание 1916—1918, в котором ключевую роль сыграла разведка Британской империи, рассматривавшей стык Зап. Аравии и Южн. Сирии как часть своей будущей сферы влияния. Само название «Трансиордания» впервые получило относительно четкие территориальные параметры в Сайкса-Пико договоре 1916, где юг Дамасского вилайета определялся как зона интересов Великобритании, а север — Франции.

В июле 1917 сын Хусейна ибн Али, эмир Файсал (будущий Файсал I), взял порт Акаба, чем способствовали прорыву британцев в Палестине, а летом 1918 занял Маан. В сентябре — октябре очищенные от османских сил земли по берегам Иордана под наименованием «губернаторство Эс-Сальт», перешли в ведение правительства Файсала в Дамаске, видевшего во всей внутренней Сирии часть «арабского государства», обещанного в Лондоне его отцу.

В 1919—1924 победители в мировой войне произвели передел бывшей «Азиатской Турции», который должен был: 1) создать оптимальные рамки для будущей гегемонии Лондона и Парижа в сиро-месопотамском пространстве; 2) отразить универсалистско-интернационалистские лозунги, выдвинутые в борьбе с Центральными державами; 3) удовлетворить союзников, прямо или косвенно внесших вклад в победу.

На Сан-Ремо конференции 1920 Высший совет Антанты включил Заиорданье в состав британского мандата на Палестину, а Сирию на тех же основаниях передал Франции, которая уже в июле изгнала оттуда Файсала. В сложившейся обстановке Великобритания возродила идею обособления заиорданских округов и ввела в августе туда свои войска. Хотя старший брат Файсала, Абдаллах, прибыв сюда из Хиджаза, уже собирался с силами, чтобы выступить против французов, У. Черчилль убедил его в бесперспективности такого курса и предложил Заиорданье в качестве самоуправляющегося владения. Весной 1921 Каирская конференция приняла решение о создании эмирата Трансиордания со столицей в Аммане, престол которого занял бы Абдаллах ибн аль-Хусейн (Абдалла I), а безопасность обеспечивал бы Арабский легион (его ядро при создании в 1920 насчитывало 150 человек, в 1923 состав был увеличен до 1000 человек) под командованием британского офицера Пика и его подчиненных. В сентябре 1922 Великобритания настояла на исключении Лигой Наций Трансиордании как самостоятельного образования из мандата на Палестину, а в мае 1923 формально признала независимость эмирата при условии, что его правительство будет координировать свою деятельность с комиссаром, назначаемым из Лондона.

Летом 1924 Великобритания, воспользовавшись пограничным инцидентом между Трансиорданией и французской мандатной территорией в Сирии, добилась от Абдаллы передачи Арабского легиона в полное подчинение британскому командованию, а финансов эмирата — под неограниченный контроль резидента и его советников. Направляя основные расходы на военные и полицейские нужды, поддержание судебной и пенитенциарной системы, администрации и двора, британцы своими бомбардировщиками и бронеавтомобилями помогли эмиру справиться с локальными выступлениями бедуинов.

К 1925, с присоединением Акабы и Маана, на которые претендовало также Хиджазское королевство, Трансиордания получила пока еще не вполне четкие границы, которые, никак не сообразуясь с природно-историческими и культурно-экономическими факторами, отражали прежде всего политические и военно-стратегические цели мандатария: 1) замкнуть «мост» из зависимых арабских монархий от Персидского залива до Красного моря и, вознаградив Хашимитов, воспрепятствовать распространению влияния французов из Сирии, а Саудидов — из Аравии, где они только что присоединили Хиджаз; 2) положить конец планам расширения на восток «еврейского национального очага», учрежденного в соответствии с декларацией Бальфура от ноября 1917, даже ценой напряженности в отношениях с сионистским истеблишментом, который рассчитывал на включение в «очаг» «земель колен Рувимова и Гадова».

Ряд сельских округов с городками по левому берегу Иордана — с этнолингвистической точки зрения прямое продолжение Палестины — оказались соединены со степными и полупустынными пространствами, примыкающими на востоке к Сирийской пустыне, а на юге — к каменистым возвышенностям вдоль Красного моря. Вначале Абдалла мог опереться в крае только на мухаджиров, в новых условиях оставшихся без прежнего покровителя в Стамбуле, и на бедуинов, многие вожди которых исторически поддерживали связи с Хашимитами, зачастую находясь с ними в свойстве. Первые стали костяком личной гвардии эмира и его наследников, вторые охотно направляли своих сородичей и соплеменников служить в «пустынную стражу» Арабского легиона.

Однако лояльность трансиорданских племен, а особенно горожан, шарифу была далеко не безоговорочной. Всю 1-ю половину 1920-х на севере бурлили города и городки по левым притокам Иордана (помимо Аммана, Эс-Сальт и Эль-Кура). На юге волновались кочевники и полукочевники, расселявшиеся вокруг Эль-Керака и Эт-Тафилы (1921—1922), по восточному побережью Мертвого моря (осенью 1923) и в Вади Муса (февраль 1926). Во 2-й половине 1920-х все северо-восточное пограничье эмирата от Каср-эль-Азрака и до рубежей Сирии и Ирака охватили массовые мятежи в поддержку Сирийского национального восстания 1925—1927.

В 1927 группа родовитых шайхов и выходцев из немногочисленной интеллигенции сплотилась в Народную партию Трансиордании, вокруг которой и кристаллизовались силы сопротивления европейской гегемонии, емко выразившейся в Англо-трансиорданском договоре от февраля 1928. Подтверждался британский контроль над внешней и концессионной политикой, финансами и вооруженными силами эмирата, главе которого, однако, предоставлялась определенная законодательная и административная власть. Ввиду ослабления полномочий агентов Лиги Наций на мандатной территории, Лондон резервировал за собой право охраны иностранцев, провозглашения военного положения и, после такового, управления страной. Мартовская волна демонстраций и забастовок с участием представителей наиболее модернизированных групп в Аммане, Ирбиде и Эс-Сальте (учащиеся, торгово-ремесленные слои, служащие различных частных учреждений) побудила Абдаллу в апреле обнародовать Органический закон. Закрепив власть Хашимитов (за монархом признавалась прерогатива «жаловать или отдавать в аренду» все государственные земли вместе с недрами), он провозгласил базовые либеральные свободы и ввел зачаточные формы парламентского правления, воплощавшегося в Законодательном совете из 16 членов, которому, однако, противопоставлялся Исполнительный совет из 6 членов, назначавшихся эмиром из высших должностных лиц. Оппозиция во главе с Народной партией в июле созвала Национальный конгресс из 120 делегатов от наиболее крупных племен, торгового и чиновного люда. Избранный им Трансиорданский исполнительный комитет принял «национальный обет», в котором воздержался от пересмотра аграрных отношений и мандатного статуса и ограничился критикой частного компромисса с Лондоном, требуя отказаться от британских субсидий и передать законодательным органам исключительные полномочия в решении финансовых, военных и иных вопросов.

Англо-трансиорданский договор прошел ратификацию только в 1929, но для «умиротворения» недовольных потребовались и более решительные шаги. В межвоенный период Великобритания активно развивала военную инфраструктуру эмирата (сеть стратегических трасс, в том числе трансиорданский участок шоссе Багдад — Хайфа, авиабазы в Аммане и Эль-Мафраке). Британский офицер Дж. Б. Глабб, получивший от Абдаллы титул паши и все полномочия по наведению порядка на пустынном востоке Трансиордании, в 1930—1933 организовал там череду совместных карательных экспедиций «вооруженных сил его величества» и специальной жандармерии. Быстрая капитуляция племенной верхушки принесла Глаббу пост управляющего бедуинскими областями, а Трансиордании — окончательные рубежи, которые впоследствии легализовало и международное право.

В 1934 договор 1928 был дополнен статьей, разрешившей Трансиордании назначать консулов в соседние арабские страны. Уступку вызвала угроза дальнейшей дестабилизации в эмирате, вызванной отголосками Палестинских восстаний, которые легко перекидывались на восточный берег Иордана, прежде всего в горы Аджлун, где партизаны, при поддержке большинства населения, обстреливали на дорогах британскую технику, нарушали телефонную связь и нападали на нефтепровод Киркук — Хайфа, прокладывавшийся в 1932—1934 «Ирак Петролеум Компани». В ходе восстания 1936—1939 через зоны Эль-Куры и Ирбида, Эт-Тафилы и Гарандаля отряды трансиорданских феллахов и бедуинов перебирались также в Палестину, где вели бои и совершали налеты на британские объекты и сионистские поселения.

Несмотря на жесткие меры эмирского правительства и Арабского легиона против недовольных, уже с середины 1930-х в Трансиордании вызревали антиправительственные группировки разной направленности. Общество, на глазах которого происходили эти сдвиги, строилось по-прежнему по патриархально-родовым моделям. К концу 1930-х численность жителей эмирата не превышала 300 тыс. человек (примерно столько же, сколько в середине XIX в.), из которых около 25 тыс. составляли христиане, а около 20 тыс. — «черкесы». Большую часть территории занимали кочевые и полукочевые племена (около 1/2 населения), а оседлый элемент (в значительной мере, более 1/3, христиане — православные и мелькиты) концентрировался только на севере в 12 малых городах и менее чем в 200 деревнях. Промышленность и предпринимательство были развиты слабо (масштаб предприятий, выстроенных при мандате, ограничивался механическими мельницами, табачными фабриками и ликеро-водочными заводами), да и сельское хозяйство первоначально велось не более чем на 5 % площади, архаичными методами, экономической основой которых была издольщина.

В 1941 активизировалась германская агентура в Трансиордании, и Великобритания, в силу дополнительной статьи в соглашении с эмиратом, присвоила себе право формировать войска в его пределах. Кроме того, Арабский легион широко использовался как вспомогательная сила по всему региону (например, в оккупации французской мандатной территории Сирии, к которой прибегли перед угрозой ее перехода под контроль режима «Виши»). Его новый (с 1939) командующий Дж. Глабб довел численность личного состава с 1,35 до 15—20 тыс. человек, т. е., по сути, превратил его в полноценное армейское соединение. Трансиорданцы охраняли коммуникации и армейские объекты в Египте, Палестине и особенно в Ираке, где весной 1941 они участвовали в подавлении мятежа Р. А. Кайлани.

Вторая мировая война, резко повысив уровень фискальной эксплуатации, интенсифицировала пауперизацию крестьянства: в 1943 безземельные феллахи составляли более 18 % сельского населения, а в 1950 — примерно 30—40 %. Тем самым она стимулировала, с одной стороны, эмиграцию в соседние арабские страны, с другой — укрепление крупного землевладения и обогащение зажиточных земледельцев, переходивших (крайне медленно и в весьма неблагоприятных условиях) на фермерские способы хозяйствования.

Рыночная конъюнктура военного времени несколько оживила экономическую жизнь Трансиордании: переброска на средневосточный театр войны контингентов союзников усилила спрос на сельскохозяйственную продукцию, в связи с чем расширился клин под некоторыми культурами (прежде всего зерновыми). За 1938—1945 импорт увеличился в 3,7 раза, экспорт — в 4,3 раза. Параллельно резко выросли британские субсидии: если в 1938 они составляли 28 % к внутренним доходам эмирата, то в 1940—1941 достигли 208 %, а в 1943—1944 — 305 %.

Завершение войны принесло окончательное оформление международно-правового статуса Трансиордании, которая еще в марте — мае 1945 выступила одним из учредителей Лиги арабских государств (ЛАГ). В марте 1946 новый договор с Великобританией признал полную независимость эмирата, правительство которого, тем не менее, обязывалось по всем внешнеполитическим вопросам консультироваться с Лондоном. В мае Законодательное собрание в Аммане провозгласило государство Иорданским Хашимитским Королевством. Это делалось, дабы избежать передачи мандатной территории Лиги Наций в ведение Организации Объединенных Наций (ООН), что могло ослабить позиции бывшего мандатария, поставив под сомнение его право держать в Трансиордании свои войска и строить военные базы.

На деле решающее слово в управлении страной всё еще принадлежало британским советникам, и новая Конституция, обнародованная в феврале 1947, подтверждала широкие прерогативы короля и ограниченные полномочия парламента. Упрочив свой статус, Абдалла, вынашивавший планы воссоздания под своей эгидой и при содействии Лондона Великой Сирии, приступил к более амбициозной региональной политике, которой, казалось, благоприятствовала международная ситуация. В ноябре Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию № 181 (II), в соответствии с которой прекращалось действие британского мандата на Палестину, где создавались еврейское и арабское государства.

В марте 1948 новый Англо-трансиорданский договор учреждал в королевстве Совет совместной обороны и предусматривал обустройство британских баз в Аммане и в Эль-Мафраке. Когда в мае вспыхнула Палестинская война, Абдалла считался главнокомандующим всеми арабскими войсками, а Арабский легион — самым крупным (на тот момент его численность колебалась между 8 и 12 тыс. человек) и боеспособным соединением в коалиции. Он занял Вост. Иерусалим, Вифлеем, Иерихон и Хеврон, а также Рамаллах, Набулус и Дженин, т. е. центры округов, впоследствии известных как «Зап. берег реки Иордан». Добившись этих успехов, легион остановил наступление, что стало причиной быстрого разгрома остальных арабских армий «силами самообороны» ишува — сообщества сионистских колонистов, с руководством которого Абдалла уже несколько месяцев вел тайные переговоры. Сепаратное соглашение предусматривало бы переход арабской половины Палестины под скипетр Хашимитов, вразрез с солидарной позицией остальных лидеров государств — членов ЛАГ о неприемлемости раздела бывшего британского мандата. В декабре съезд нотаблей Зап. берега провозгласил Абдаллу «королем всей Палестины».

Жизнеспособность Трансиордании весь межвоенный период была сомнительной. Постепенное расширение пределов и стабилизация внутреннего положения благодаря прямому покровительству Великобритании не могли восполнить главный изъян ее социально-экономического строя — редкую заселенность в сочетании со скудостью природных ресурсов, которые искупались только стратегической значимостью удела Абдаллы. Рост значения трансрегиональных коммуникаций с активизацией геополитической конкуренции за Ближний Восток, а особенно — заря «нефтяной эры» в его экономической истории изменили фактический статус этого искусственного образования. К его функции буфера между саудовскими владениями и Палестиной, стремительно осваиваемой сионистским движением, прибавилась роль транспортного узла, позволявшего контролировать переброску нефти из месторождений в Заливе к средиземноморским терминалам. Сильнее давало о себе знать и укрепление самого хашимитского режима, пустившего корни в Заиорданье.

От Трансиордании к И. (1950—1960-е)

С момента заключения арабо-израильского перемирия на Родосе в апреле 1949 курс на присоединение Вост. Палестины, который иллюстрировало в том же году введение в дипломатическую практику нового официального названия страны «Иордания», ухудшил отношения Аммана с ООН. Хотя ЛАГ соглашалась лишь на опеку иорданцев над правобережьем Иордана до урегулирования конфликта, Абдалла сумел убедить многих родовитых палестинцев, негоциантов, землевладельцев и предпринимателей в необходимости иорданского присутствия для защиты их интересов. В апреле 1950 в парламентских выборах И. приняли участие жители Зап. берега, за которыми была зарезервирована половина мест в Законодательном собрании. Новый созыв сразу же принял решение о присоединении ранее оккупированных территорий к королевству, с оговоркой, что оно «является временным и не будет влиять на окончательный статус Арабской Палестины», постоянное население которой, тем не менее, получило иорданское подданство. Из членов Совета безопасности (СБ) ООН эту аннексию признала только Великобритания.

Все это означало фундаментальные демографические, социально-экономические и политические сдвиги. Население Трансиордании, в 1948 не превышавшее 400 тыс. человек, за 1949 выросло более чем троекратно за счет свыше 400 тыс. постоянных жителей Зап. берега реки Иордан и почти полумиллиона беженцев-арабов из Израиля; в несколько раз увеличилось число жителей столицы, которая из провинциального городка стремительными и неравномерными темпами превращалась в современный центр. Архаичное земледельческо-скотоводческое хозяйство Заиорданья оказалось не способно ни интегрироваться со сравнительно развитой аграрной (цитрусовые плантации) и ремесленно-промышленной (предприятия Набулуса и Вифлеема) экономикой присоединенных областей, ни обеспечить рабочими местами палестинцев, разместившихся во временных лагерях. Трудности дополнялись зависимостью от иностранной помощи и ростом дефицита внешнеторгового баланса и бюджета.

В общественной сфере напряженности прибавлял тот факт, что по сравнению с заиорданскими феллахами и бедуинами палестинцы обладали гораздо более выраженным самосознанием, будучи преимущественно неквалифицированными рабочими, ремесленниками, мелкими и средними предпринимателями, имевшими опыт защиты своих прав (особенно переселенцы с оккупированных территорий). Уже в 1949 был учрежден иорданский филиал Социалистической партии арабского возрождения (Баас), действовавшей из Дамаска, а в 1951, из слияния Лиги национального освобождения, созданной палестинскими коммунистами в 1943, и марксистских кружков Заиорданья, возникла Коммунистическая партия И. (КПИ), выступившая с лозунгами установления 8-часового рабочего дня, повышения зарплаты, введения трудового законодательства и социального обеспечения, снижения арендной платы за землю. Заметный отклик получила и активность Всемирного совета мира, представленного здесь отдельным комитетом (свыше 45 тыс. подписей, собранных под Обращение о заключении Пакта мира между 5 великими державами).

В феврале 1951 американские и иорданские представители подписали в Аммане соглашение об оказании королевству помощи США по п. 4 Трумэна доктрины, но позиции монархии, избегавшей дальнейшей конфронтации с Израилем и ограничивавшей политическую и профсоюзную деятельность, еще сильнее расшатались в мае, когда Абдалла распустил Законодательное собрание, отклонившее предложенный им проект бюджета. В июле близ иерусалимской мечети аль-Акса короля застрелил член палестинской националистической организации «Священный джихад» (ал-Джихад ал-мукаддас). Престолонаследнику Талалю, взошедшему на трон в сентябре, на фоне первой в истории страны массовой кампании солидарности с антианглийскими выступлениями в Египте, пришлось пойти на существенные уступки.

В январе 1952 обе палаты Национального собрания (назначаемый Сенат и избираемая Палата представителей) приняли новую Конституцию, установившую принцип ответственности правительства перед парламентом. В феврале еще одно американо-иорданское соглашение оговорило создание в королевстве сети управлений при министерствах финансов, сельского хозяйства, образования и здравоохранения, во главе с чиновниками, присылавшимися из США. В августе Национальное собрание объявило Талаля неспособным к управлению страной по состоянию здоровья (он страдал психическим расстройством), принудив его отречься от престола в пользу своего сына Хусейна, при котором, ввиду его несовершеннолетия, учреждался регентский совет.

Хусейн I, принявший всю полноту королевской власти в мае 1953, значительно укрепил ее за последующие полтора десятилетия и, казалось, обеспечил стабильный контроль И. над Зап. берегом. В 1954 его подданные получили право создавать политические партии. Первыми стали Национальный фронт, объединивший силы, отличавшиеся левыми симпатиями — от КПИ до независимых, под социал-реформистскими лозунгами, и Национально-социалистическая партия Сулаймана ан-Набулуси, демонстрировавшая скорее право-либеральные тенденции, опираясь на средние слои горожан. Обе ратовали за отмену Англо-трансиорданского договора 1948 и расширение (в разной мере) военно-экономического суверенитета по отношению к Лондону. В том же году конституировалась и Федерация профсоюзов И.

Сохранявшаяся зависимость внешней политики Аммана от Великобритании и неоднозначная реакция мирового сообщества на аннексию 1950 препятствовала принятию И. в ООН до декабря 1955, когда страна столкнулась с серьезнейшим социополитическим кризисом. Планы кабинета Х. аль-Маджали по присоединению к Багдадскому пакту и Средневосточному командованию, на чем настаивала Великобритания, стали поводом к уличному насилию в Аммане и других городах, прежде всего на Зап. берегу — кроме Вост. Иерусалима, в Набулусе, Хевроне, Вифлееме, Тулькарме и Калькилье. Ведущей силой всеобщих забастовок и демонстраций были беженцы и переселенцы и присоединявшиеся к ним на улицах крестьяне, против которых использовалась как полиция, так и Арабский легион (его численность достигла 23 тыс. человек), получившие карт-бланш в условиях ЧП. Однако когда лидеры правых партий оказались перед необходимостью согласовывать действия с Национальным фронтом и КПИ, Хусейн отправил в отставку правительство аль-Маджали и отказался от его проекта.

В январе 1956 с разрастанием протестов, в которые начали вовлекаться и рядовые служащие, беспорядки на Вост. берегу из основных очагов в Ирбиде, Аджлуне и Эс-Сальте перекинулись на Эр-Ремту, Калат-эз-Зарку, Эль-Керак, Маан и Акабу. В марте Хусейн королевским декретом отстранил генерал-лейтенанта Глабба от командования Арабским легионом и выслал его из страны, тем более, что Суэцкий кризис заставил его задуматься об укреплении связей с США. В июле Легион, переданный под командование офицеров-иорданцев, был переименован в Арабскую армию И. На парламентских выборах в октябре победу одержала лояльная оппозиция во главе с Национально-социалистической партией, сформировавшая кабинет С. ан-Набулуси, который добивался улучшения отношений с Египтом и СССР (решение об установлении дипломатических контактов с Москвой и странами соцлагеря было принято уже в ноябре). Вскоре разногласия по ключевым вопросам внутренней и внешней политики привели к кризису, в котором национал-социалистам противостали крупные землевладельцы и племенные вожди, сплотившиеся в Арабскую конституционную партию.

В январе 1957 правительство, декларировавшее курс на позитивный нейтралитет, подписало соглашение о «межарабском сотрудничестве» с Саудовской Аравией, Египтом и Сирией и приняло финансовую помощь арабских государств, отказавшись от ежегодных субсидий со стороны Великобритании, а в марте пошло на аннулирование договора 1948. Кульминация событий, которой давно с напряжением ожидали в западных столицах, наступила весной, когда офицеры Национальной гвардии (большинство — выходцы с Зап. берега) предприняли попытку путча. В ответ Хусейн, опираясь на преданных ему бедуинов Вост. берега (их шайхи с 1950-х утверждались из столицы), ввел ЧП и в апреле сместил кабинет ан-Набулуси, разогнал парламент и запретил партийно-политическую активность. Репрессии обрушились на палестинских националистов, которые клеймили И. как искусственное государство, коммунистов, в которых видели руку Москвы, а также на Национальный фронт. Новое правительство И. Хашима распустило все общественные организации — от профсоюзов и крестьянских кооперативов до студенческих и женских союзов — и предприняло основательную чистку Арабской армии от «неблагонадежных элементов».

В феврале 1958 Амман ответил на учреждение Объединенной Арабской Республики провозглашением альтернативной Арабской федерации с дружественным (и родственным) королевским двором в Багдаде. Поэтому Иракскую революцию 1958 Хусайн приписал «проискам Насера» и в июле пошел на обратное сближение с Лондоном, вновь разрешив размещение в своих владениях британского контингента (Английская интервенция в Иордании). Однако реакция нарождающейся иорданской общественности превзошла его ожидания: на поверхность политической жизни вышел созданный в 1957 Фронт национального освобождения, последовала череда громких отставок видных государственных деятелей. Когда, с британской помощью, процесс удалось остановить, вмешался СССР во главе всего восточного блока. В результате Лондон в ноябре эвакуировал из И. свои войска, но передал вооруженные силы И. под шефство британской миссии. Параллельно с октября функционировала миссия американская, инспектировавшая внутреннее положение королевства и изучавшая вопросы, связанные со снабжением, перевооружением и реорганизацией его армии.

Дефицит иорданского бюджета в значительной степени покрывался за счет британской и американской финансовой помощи, а также займов МВФ и МБРР. В 1958—1965 в расчете на душу населения И. была крупнейшим в мире получателем экономической помощи США (с июля 1945 по июнь 1960 в страну поступило 198 млрд долл. субсидий). Вполне иллюстративны данные на 1961—1962. Из 31,8 млн иорданских динаров доходной части бюджета около 14,5 млн составляла американская (из общей суммы 40,5 млн долл. американских субсидий), а 2 млн — британская (из общей суммы 2,5 млн долл. британских субсидий) помощь. За тот же год объем займов от МВФ и МБРР составил соответственно 5,9 млн и 15,5 млн динаров. При этом из 33,4 млн динаров расходной части бюджета 16 млн ушло на «общественную безопасность» (в 1963—1964 соответствующие цифры составили 43,5 и 22,5 млн динаров).

Стремление освободиться от иностранной финансовой зависимости обусловило в 1962 разработку 7-летнего плана развития экономики (на 1964—1970). В том же году в амманском пригороде Джубейха открылся первый в стране университет. Активно развивалось сельское хозяйство (особенно орошаемое земледелие в долине Иордана), возросла численность городского и сельского населения. Главную роль в обеспечении подъема (в 1960—1967 рост составлял в среднем 9 % в год) сыграли горнодобывающая индустрия (фосфориты, поташ, минеральные соли) и сфера услуг (главным образом, туризм), а также легкая промышленность, созданная в начале 1960-х с привлечением арабских инвесторов.

Начало 1960-х принесло смягчение внутриполитической обстановки. В декабре 1962 прошли парламентские выборы, а в апреле 1965 был принят закон об амнистии политзаключенных и восстановлении в гражданских правах политэмигрантов. Стабилизации монархии способствовали экономические успехи, обусловленные решимостью развивать местную промышленность с привлечением как национального, так и иностранного капитала, с приоритетом для партнеров из арабского мира.

На внешнеполитической арене в 1960-х И. занимала умеренно прозападные позиции, декларируя неприсоединение к военным блокам, и в то же время установив связи с социалистическим лагерем (дипломатические отношения с СССР — с августа 1963, в том же году подписание Московского договора). Показательно, что контакты с Ираком в Аммане восстановили уже в августе 1959 (когда режим Касема проявил открытую враждебность насеровскому «арабскому социализму»), а на «объединительные» маневры Каира и Дамаска смотрели подозрительно и в 1961 приветствовали распад ОАР (сразу установив дипломатические отношения с сирийским «правительством отделения», что привело к временному разрыву с Египтом).

Однако в 1964 Хусайн пошел на компромисс с Насером. Его представители присутствовали на конференции глав арабских государств в Каире (январь) и Александрии (сентябрь) и на Каирской конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран (октябрь). В феврале были в полном объеме восстановлены иордано-египетские отношения, а в июле официально признана насеристская Йеменская Арабская Республика. Это не в последнюю очередь объяснялось возникновением в том же году также ориентировавшейся на Насера Организации освобождения Палестины (ООП), ядро которой, Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), неоднократно организовывало с иорданской территории диверсии против Израиля, что провоцировало ЦАХАЛ и «Моссад» на акции возмездия в пределах королевства. Неофициальные контакты Хусайна с израильскими лидерами не могли предотвратить обострение взаимоотношений Аммана с Тель-Авивом, которое усугублялось спорами из-за распределения гидроресурсов Иордана в 1960-х. Неслучайно в 1965, по договоренности с Саудовской Аравией, И. расширила свой выход к Красному морю в Акабском заливе с 15 до 40 км, в обмен на несколько бо́льшую территорию в пустынных районах.

1967 принес иорданской государственности беспрецедентные испытания. Опасаясь, что в случае, если он уклонится от конфронтации с Израилем, Каир и Дамаск поддержат антимонархические действия палестинской оппозиции, Хусайн в мае подписал с Египтом договор о взаимной обороне. Как следствие, Шестидневная война в июне стоила И. не только значительной части вооруженных сил, но и Зап. берега с Вост. Иерусалимом (5,9 тыс. кв. км, треть наиболее плодородных земель, самый развитый промышленный район и главный источник стабильного дохода от международного туризма). Более того, на Вост. берег выплеснулась новая волна беженцев — ок. 300 тыс. человек.

Общее число палестинцев в И. превысило 800 тыс. человек; необходимость оказания им помощи тяжелейшим образом осложняла финансовую ситуацию королевства, несмотря на поддержку со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и Ливии. В этих условиях, стремясь сохранить стабильность, Хусайн перешел к сдерживанию Палестинского движения сопротивления (ПДС), леворадикальное крыло которого усилилось после Шестидневной войны. Постоянные рейды палестинцев через Иордан и ответные обстрелы Израилем иорданского приграничья фактически превратили его в прифронтовую зону.

Растущая враждебность ООП к Хашимитам и игнорирование экстремистскими группировками ПДС иорданских интересов, приведшее к настоящему двоевластию, послужили летом 1970 катализатором кровопролитных столкновений Народного фронта освобождения Палестины с иорданской армией (Чёрный сентябрь). Только при посредничестве Насера Хусайн и лидер ООП Я. Арафат достигли соглашения в Каире. К июлю 1971 палестинские силы были выведены в основном на территории Сирии и Ливана. Однако отголоски этих событий дали о себе знать в последующие годы: И. оказалась в относительной изоляции в арабском мире, а ее официальные лица неоднократно подвергались террористическим нападениям со стороны боевиков-палестинцев.

Таким образом, ликвидация мандатной системы, раздел Палестины и провозглашение Израиля, война 1948—1949 драматически изменили ситуацию, а палестинский «потоп» резко нарушил демографический баланс на восточном берегу Иордана, революционизировав как сельское, так и городское хозяйство. Едва зародившись, партийно-политическая жизнь в 1950—1960-х столкнулась не только с парламентским кризисом, но и с полицейскими репрессиями против левой оппозиции. Новое «нашествие» палестинцев в 1967, окончательно изменившее в их пользу соотношение «пришлых» и «коренных» на этих землях, принесло королевству невиданный ранее уровень не только экономической активности, но и политического активизма и нередко связанного с ним насилия.