ИОАКИМ (преподобный Шартомский) - преподобный (день памяти 23 мая - в Соборе Ростово-Ярославских святых, 7 июня - в Соборе Ивановских святых), Шартомский, инок Шартомского во имя святителя Николая мужского монастыря близ Шуи (современная Ивановская область), иконописец.

Основным источником биографических сведений об Иоакиме является уникальное известие в Месяцеслове келаря Троице-Сергиева монастыря Симона (Азарьина). Иоаким здесь назван учеником преподобного Иринарха Ростовского (умер 13 января 1616 года) и затворником: «Сего ж Илинарха ученицы… затворник Иаким, иже у Николы в Шартомском монастыре бысть в Суздалском уезде. Сей сослан бысть в Соловецкой монастырь Суздалским архиепископом Иосифом киевлянином» (РГБ. МДА. № 201. Л. 334 об., сер. 50-х гг. XVII в.). Ученичество у преподобного Иринарха (не упоминаемое, впрочем, в Житии последнего, составленном в 1616 году Александром Ростовским) подразумевает, что Иоаким первоначально был иноком Борисоглебского на Устье монастыря в Ростовском у. или одного из ростовских монастырей, в котором жил преподобный Иринарх. Ссылку Иоакима можно датировать временем пребывания на Суздальской кафедре архиеп. Иосифа (Курцевича) - 1626-1634 годы (Е. Е. Голубинский считал известие о ссылке Иоакима «нелепым», поскольку архиерей «мог ссылать только в монастыри своей епархии». Историк видел в данном сообщении «пересочинение того, что сам Иосиф в 1634 году сослан был в Соловецкий монастырь»; (см.: Голубинский. История канонизации. С. 357.) Однако Суздальский архиепископ Иосиф был сослан не в Соловецкий, а в Антониев Сийский во имя Святой Троицы монастырь; см.: ААЭ. Т. 3. С. 380-381, № 249.)

Знакомство Симона (Азарьина) с биографией Иоакима может объясняться, в частности, тем, что до пострижения Симон был служилым человеком княжны Ирины Мстиславской. Княжна Ирина и вдова ее брата - князя Феодора Мстиславского - Домникия были заказчицами Вязниковской Казанской иконы Божией Матери, в 1623 году прославившейся чудотворениями в Вязниковской слободе Владимирского уезда (с 1778 Вязники), авторство которой приписывают Иоакиму. Хотя Симон (Азарьин) не упоминает об Иоакиме в качестве иконописца, о преподобном как о создателе Вязниковской иконы сообщается, в частности, в «Сказании о чудеси Пречистые Богородицы чюдотворные иконы Казаньские, Михайлова моления Обросимова»: «В лето 7155 впадшу ми, многогрешному Михаилу, в тяжку болезнь… По обету же своему и по радении супруги своей отвезен убо бых я на Вязники к образу Пречистые Богородицы к чюдотворной иконе, юже Иоаким старец написал» (РГБ. МДА. № 201. Л. 380-380 об.; см. также пересказ «Сказания…» в кн.: Гедеон (Губка), игум. Краткая история подольных храмов. Серг. П., 2001).

В Сказании о написанной Иоакимом Казанской иконе Божией Матери из Воскресенской церкви в Суздале («Месяца ноемвриа в 23 день воспоминание сретения образа Пресвятыя Богородицы Казанския, списанное с истории, сущия в церкви Воскресения Христова, что за рядами во граде Суждале»), включенном в сочинение А. Фёдорова «Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале» (середина XVIII века), рассказывается, что Иоаким «...в обители святаго Николая Чудотворца, яже на Шархме (так! - А. Р.) реце… житие проходя затворническое, пребывая присно в келлии своей, никамо же исходя, ища своего спасения, многую добродетель творяше... непрестанно же в вечер, утро и полудень на молитве пребываше... Бе же сей… изряден художник иконнаго писания… Иконы же, яже написоваше, не за цену продаяше, но туне, без всякия мзды святым Божиим церквам и многим обителем… на благолепие отдаяше» (Федоров. 1855. С. 191; Сказание известно также в отдельном списке начала XVIII века в собрании НБ МГУ). Поскольку святой не брал денег за написанные им образы, Господь наделял иконы благодатью чудотворения. Чудотворным почитался написанный Иоакимом образ Пресвятой Богородицы, хранившийся в Шуе (священник Н. Миловский считал, что это была Кипрская икона из Спасской церкви, которая была построена над братской могилой жителей Шуи, убитых в 1619 году при нападении на город поляков и «воровских людей»). Некий иерей Иоанн из села Воскресенского (первоначально в Суздальском, с конца XVIII века в Ковровском у.), много слышавший о Шуйской чудотворной иконе, с корыстным помыслом пришел к Иоакиму просить о создании для его церкви образа: «Многи будут богомолия ради и к нашей церкви приходити и молебная пения совершати, и сим образом имамы стяжати и мы себе приобретение богатства» (Там же. С. 193). Однако Иоаким, обладавший даром прозорливости, отказался писать икону, но предсказал, что вскоре близ церкви в Воскресенском будет обретено «сокровище великое» (впосл. рядом с храмом были обретены мощи блж. Киприана Суздальского, Христа ради юродивого (погиб в 1622 году)). По повелению явившейся Иоакиму Пресвятой Богородицы преподобный написал Ее Казанскую икону, которую послал из Шартомского монастыря в Воскресенскую церковь в Суздале (в описании Воскресенской церкви Фёдоров сообщает, что Иоаким сам принес образ в Суздаль - Там же. С. 189). 23 ноября 1625 года жители Суздаля торжественно встречали написанный Иоакимом образ. В память об этом событии был учрежден местный праздник сретения Казанской иконы, от которой происходило множество чудес. По повелению патриарха Филарета Суздальский архиепископ святой Арсений Элассонский провел «испытание чудес», после чего их описание было послано в Москву.

По свидетельству Фёдорова, Иоаким поселился близ Воскресенской церкви и был похоронен рядом с ней, «на месте весьма незнаменитом» (таким образом, сообщение архимандрита Леонида (Кавелина) о погребении Иоакима в Шартомском монастыре (Леонид (Кавелин). Св. Русь. С. 176-177, № 683), по-видимому, неверно). В 1728 году при Воскресенской церкви началось строительство каменного теплого Казанского храма. При закладке фундамента был найден гроб Иоакима, «в земли глубоко, цел сущь». По распоряжению Суздальского епископа Иоакима гробницу подвижника обложили каменными плитами, «...сам бо преосвященный епископ о житии помяненаго монаха при... Воскресенской церкви от родителей и прародителей своих добре ведяше рождением бо сый и воспитанием того града Суждаля» (Там же. С. 189-190). Возможно, тогда же состоялась местная канонизация святого. Имя Иоакима включено в «Описание о российских святых» (РГБ. МДА. № 209, кон. XVII в.; др. списки XVIII-XIX вв.). Канонизация подтверждена включением имени Иоакма в Собор Ростовских святых (празднование установлено в 1964 году) и в Собор Ивановских святых (празднование установлено в 2000 году).

Исторические источники:

Фёдоров А. Ист. собр. о богоспасаемом граде Суждале // ВОИДР. 1855. Кн. 22. Отд. мат-лы. С. 189-196;

Алексеев С. В. Иконописцы Св. Руси: Духовные основы древнерус. иконописи. СПб., 2008.

Дополнительная литература:

Иоасаф (Гапонов), иером. Церковно-ист. описание суздальских достопамятностей. Владимир, 1857. С. 116; он же. О святых иконах, особенно чтимых, находящихся во Владимирской епархии. Владимир, 1859. С. 27-28;

Толстой М. В. Путевые письма из древней Суздальской обл. М., 1869. С. 79;

Барсуков. Источники агиографии. Стб. 241-242;

Миловский Н., свящ. Неканонизированные святые города Шуи Владимирской губ., XVII в. // ЧОИДР. 1893. Кн. 2. Отд. IV. C. 5-17.

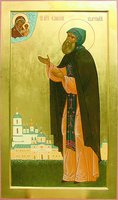

Иконография

На литографии по рисунку С. Морозкина 1892 г. И. представлен вместе с прав. Григорием Китовским (см. в ст. Григорий, Евфросиния, Артемий и Димитрий) на фоне Шуи в молении Шуйской Смоленской иконе Божией Матери. И.- старец с седой бородой средней длины, облачение монашеское (Миловский Н. М., свящ. Неканонизированные святые г. Шуи (Владимирской губ.): Опыт агиогр. исслед. М., 1893. Вкл.). На иконе Л. С. Узловой (2005, Шартомский Никольский мон-рь) И. показан в рост, вполоборота влево, на фоне мон-ря, в молении Казанскому образу Божией Матери в облачном сегменте. Средовек с окладистой бородой, облачен в охристую рясу и коричневую мантию; параман и куколь синие. Образ И. помещен в нише сев. стены в росписи ц. Казанской иконы Божией Матери в Шартомском Никольском мон-ре (2008).

Иллюстрация:

Преподобный Иоаким Шартомский. Икона. Иконописец Л. С. Узловая. 2005 г. (Шартомский мон-рь во имя свт. Николая Чудотворца).