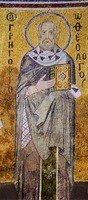

ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ (Назианзин) - архиепископ Константинопольский, отец и учитель Церкви.

Жизнь

Главным источником жизнеописания Григория Богослова являются его собственные сочинения (основные научные работы о биографии Григория Богослова: Gallay. 1943; Bernardi. 1995; McGuckin. 2001). По обилию автобиографических сведений в ряду древних христианских авторов Григорий Богослов может сравниться лишь с блаженным Августином. Среди автобиографических произведений Григория Богослова основное место занимает книга «О себе самом», содержащая 99 стихотворных произведений, в том числе поэму «О своей жизни». Автобиографическими являются отдельные слова, посвященные событиям жизни святителя (пресвитерской хиротонии, удалению в пустыню, удалению с епископского престола), его ближайшим родственникам и друзьям (отцу, младшему брату Кесарию, сестре - святой Горгонии, святителю Василию Великому). Обширная переписка Григория Богослова также проливает свет на некоторые детали его биографии. Среди свидетельств современников выделяются письма к Григорию Богослову святителя Василия Великого (Basil. Magn. Ep. 2, 7, 14, 19, 47, 71, 169, 171), который говорит о своем друге как о «сосуде избранном» (ср.: Деян 9. 15), «глубоком кладезе», «устах Христовых» (Ep. 8).

Детство и юность

В поэме «О своей жизни» Григорий Богослов пишет, что ему было около 30 лет, когда он вернулся (около 356-357 годов) домой по окончании обучения - на этом основана общепринятая датировка его рождения (De vita sua // PG. 37. Col. 1046). Согласно лексикону «Суда», Григорий Богослов дожил до 90 лет, однако эта информация вряд ли верна (Suda. Lex. 450). Будущий святитель родился в имении отца, святителя Григория, епископа Назианзского (старшего). Святитель Григорий, богатый и влиятельный аристократ, в молодости принадлежал к секте ипсистариан (Greg. Nazianz. Or. 18. 5). В возрасте 45 лет, главным образом под влиянием жены, он принял христианскую веру, обратившись с просьбой о крещении к епископам, отправлявшимся на Вселенский I Собор, и был крещен архиепископом Каппадокийским Леонтием (Ibid. 12). В 328 или 329 году он был избран пресвитером и затем епископом Назианза; управлял епископией до смерти, сочетая кротость пастыря со строгостью администратора (Ibid. 27)

Святая Нонна, подчиняясь мужу в семейных делах, была его наставницей в благочестии: соблюдала посты, проводила ночи в молитве, занималась благотворительной деятельностью, покровительствуя вдовам и сиротам (Ibid. 8-10). Именно она, по-видимому, оказала решающее влияние на христианское воспитание детей - Григория, Кесария и Горгонии. Оставаясь на протяжении многих лет бездетной, святая Нонна дала обет в случае рождения ребенка посвятить его Богу. Однажды во сне она увидела будущего ребенка и услышала его имя. Григорий Богослов всегда помнил об этом событии, считал себя «новым Самуилом» и рассматривал свою жизнь как исполнение обета, данного матерью (Carm. de se ipso 1 // PG. 37. Col. 1001-1003; De vita sua // PG. 37. Col. 1034-1035). Родившийся первенец был наречен Григорием в честь отца. О родителях Григория Богослова отзывался с благоговением и почтением, видя в отце образ истинного архипастыря, а в матери - образ идеальной супруги, через которую дети приобщились к христианской традиции (Carm. de se ipso 1 // PG. 37. Col. 979-980; De vita sua // PG. 37. Col. 1033-1034).

Григорий Богослов рос, окруженный любовью родителей, домашних и слуг. Его христианскому воспитанию способствовало чтение книг и общение с «добродетельными мужами» (De vita sua // PG. 37. Col. 1036). Но, возможно, решающим для него был его собственный опыт молитвы и мистического соприкосновения с Божественной реальностью: Григорий Богослов упоминал о «ночных видениях», при помощи которых Бог вселял в него любовь к целомудренной жизни (Carm. de se ipso 45 // PG. 37. Col. 1367). Во время одного из таких видений юному Григорию Богослову явились 2 прекрасные девы - Чистота (ἁγνεία) и Целомудрие (σωφροσύνη): они призвали мальчика избрать девственный образ жизни, чтобы приблизиться к «сиянию бессмертной Троицы» (Ibid. Col. 1369-1371). Это видение оставило глубокий след в душе Григория Богослова и во многом предопределило его жизненный выбор. Другое подобного же рода событие - первое мистическое видение Божественного света, которое было одновременно первым опытным соприкосновением Григория Богослова с тайной Святой Троицы (Carm. de se ipso 1 // PG. 37. Col. 984-987),- не только усилило аскетические устремления Григория Богослова, но и повлияло на весь строй его богословской мысли (тема созерцания Троичного света стала центральной в учении Григория Богослова). Глубокая мистическая жизнь началась у него еще в детстве: «Когда был я ребенком... я восходил ввысь, к сияющему престолу» (Ibid. Col. 1006). О годах юности он вспоминал: «Вместо земных стяжаний... у меня перед глазами было сияние Бога» (Ibid. Col. 992). Уже в годы юности приобщившийся к сокровищницам языческой учености, Григорий Богослов и в христианской литературе был начитан прежде, чем достиг зрелости (De vita sua // PG. 37. Col. 1115). Высоко ценя античную культуру, он тем не менее ставил на первое место «подлинные науки» (то есть христианское учение) (Ibid. Col. 1037-1038).

Григорий Богослов получил блестящее по тем временам образование. Вместе с братом Кесарием (Or. 7. 6) он начал обучение в Назианзе; впоследствии около года посещал школу в Кесарии Каппадокийской, где, вероятно, впервые встретился со святителем Василием Великим (Or. 43. 13). Здесь Григорий Богослов должен был пройти курс начального («грамматического») образования, включавшего изучение алфавита и арифметики, чтение вслух, письменные упражнения, заучивание наизусть фрагментов из сочинений древних поэтов, толкование заучиваемых текстов, а также курс среднего («общего») образования, состоявшего из математики, геометрии, астрономии и теории музыки, к которым могли добавляться другие предметы, в частности медицина.

Риторику, относившуюся к сфере высшего образования, Григорий Богослов изучал в «процветавших тогда палестинских училищах», то есть в Кесарии Палестинской (Or. 7. 6), у ритора Феспесия (Hieron. De vir. illustr. 113). Ближе к концу 348 года Григорий Богослов вместе с братом покинули Кесарию Палестинскую и отправились в Александрию, которую святитель впоследсвтии называл «лабораторией всех наук» (Or. 7. 6); по его словам, здесь он «вкусил нечто из словесности» (De vita sua // PG. 37. Col. 1038; ср.: Gallay. 1943. P. 33-35). Как в Александрии, так и ранее в Кесарии Палестинской Григорий Богослов должен был познакомиться с литературным наследием Оригена, преподававшего в обоих городах; в Александрии Григорий Богослов мог, вероятно, встречаться со святителем Афанасием I Великим, а также слушать лекции знаменитого экзегета Дидима Слепца.

Курс образования Григория Богослова должен был завершиться в Афинах, куда он в том же 348 году отправился из Александрии (уже без брата) на корабле. На пути его ждало суровое испытание, которое стало переломным моментом в его судьбе: когда корабль находился в открытом море недалеко от острова Кипр, разразился шторм (Ibid. Col. 1038-1040). Запасы воды удалось пополнить благодаря проходившему неподалеку финикийскому судну, однако шторм не утихал в течение многих дней, и корабль, на котором находился Григорий Богослов, окончательно сбился с пути: «Мы не знали, куда плывем, ибо многократно меняли курс, и уже не чаяли никакого спасения от Бога» (Ibid. Col. 1041). Григорий Богослов, хотя и являлся сыном епископа, не был крещен в детстве: принятие таинства откладывалось до окончания учебы и вступления в зрелый возраст. Оказавшись лицом к лицу с рассвирепевшей стихией, он не столько боялся самой смерти, сколько опасался умереть некрещеным (Ibidem). В этой ситуации Григорий Богослов дал обет посвятить себя Богу в случае, если ему будет сохранена жизнь: «Твоим я был прежде, Твой есмь и ныне... Для Тебя буду жить, если избегну сугубой опасности! Ты потеряешь Своего служителя, если не спасешь меня! Ученик Твой попал в бурю: оттряси же сон, или приди по водам, и прекрати этот ужас!» (Ibid. Col. 1043). Бог услышал его молитву: шторм неожиданно прекратился. Несмотря на то что Григорий Богослов крестился и посвятил себя служению Богу только после окончания Афинской академии, уже ничто не могло отвратить его от следования намеченной цели.

Обучение в Афинах

Ко времени учения Григория Богослова в Афинской академии господствующей философской школой в ней стал неоплатонизм с ярко выраженной теургической направленностью. Григорий Богослов впоследсвтии упрекал Афины за то, что они «изобилуют худым богатством (идолами), которых там больше, чем во всей Элладе, так что трудно не увлечься за восхваляющими и защищающими их» (Or. 43. 21). Однако и влияние христиан в академии становилось все более ощутимым. Христиане преподавали наряду с нехристианами: наставниками Григория Богослова в софистике были язычник Имерий и христианин Проэресий (Eunap. Vitae sophist. 487-488; Socr. Schol. Hist. eccl. IV 26; Sozom. Hist. eccl. VI 17; Сократ и Созомен упоминают среди учителей Григория Богослова антиохийского ритора Ливания, что маловероятно). Среди учеников также были и христиане, и язычники - каждый мог исповедовать ту или иную религию по своему усмотрению. Основными предметами, изучавшимися в академии, были риторика и софистика: в Афинах Григорий Богослов приобрел риторическое мастерство, впоследсвтии стяжавшее ему бессмертную славу. Основными литературными образцами при изучении риторики оставались сочинения Гомера, Еврипида и Софокла, памятники аттической прозы и поэзии, преимущественно на мифологические сюжеты. Обширными знаниями в области античной мифологии, которыми Григорий Богослов отличался от других отцов Церкви IV века (Demoen. P. 211-212), он был в значительной степени обязан занятиям в Афинах. Своеобразие его литературного стиля также во многом обусловлено профессиональными навыками в риторике. Философии в академии уделялось меньше внимания, чем риторике. Хотя в сочинениях Григория Богослова помимо Платона и Аристотеля постоянно упоминаются многие другие античные философы, ссылки на них как правило носят общий характер. Его мало интересовали обычные студенческие развлечения: он предпочитал жизнь тихую и уединенную. Главным его желанием было преуспеть в риторике и других науках, «приобрести познания, которые собрали Восток и Запад и гордость Эллады - Афины» (Carm. ad alios 7 // PG. 37. Col. 1554; De vita sua // PG. 37. Col. 1044).

Во время пребывания в Афинах Григорий Богослов сблизился со святителем Василием Великим. «...Ища познаний, обрел я счастье... испытав то же, что Саул, который в поисках ослов своего отца обрел царство»,- говорил Григорий Богослов по этому поводу (Or. 43. 14; ср.: 1 Цар 9-10; в тексте Григория Богослова игра слов между именем «Василий» и словом «царство» - βασιλεία). Именно в Афинах их знакомство переросло в «дружбу», «единодушие» и «родство» (Or. 43. 14). Это был союз людей, всецело преданных идеалам философской жизни и учености, стремящихся к нравственному совершенству. Несмотря на отношения равенства и взаимную преданность друг другу, Григорий Богослов всегда воспринимал святителя Василия как старшего и главного: он искренне считал святителя Василия «в жизни, слове и нравственности превосходящим всех», кого он когда-либо знал (Ep. 16). В Афинах, где дух язычества был очень силен, святитель Василий и Григорий Богослов вели христианский образ жизни, одновременно преуспевая в риторическом искусстве (Or. 43. 21).

Григорий Богослов провел в Афинах около 8 лет. Он намеревался покинуть город вместе со своим другом сразу же по окончании курса, однако обоим было предложено остаться в академии в качестве преподавателей риторики. Святитель Василий уговорил Григорий Богослова согласиться на почетное предложение; сам же уехал, вероятно, втайне от Григория Богослова. Поступок святителя Василия не вписывался в представления Григория Богослова о дружбе, даже много лет спустя он вспоминал об этом с горечью (Or. 43. 24). Проведя еще нек-рое время в Афинах в качестве ритора, Григорий Богослов вернулся на родину, где также отдал дань риторике. Этот короткий период он рассматривал лишь как вынужденную задержку, которая тем не менее стала для него подготовкой к будущей деятельности на церковном поприще (De vita sua // PG. 37. Col. 1046-1048).

Выбор пути

Вскоре после возвращения из Афин Григорий Богослов принял таинство Крещения (Gallay. 1943. P. 67). Намерением его было вести жизнь «философа». В его представлении это означало полумонашеский образ жизни, сочетающий строгий христианский аскетизм с учеными занятиями. Однако по просьбе отца он взял на себя управление фамильным имением, что доставило ему немало хлопот (Ibid. P. 66). Как старший сын Григорий Богослов являлся наследником состояния отца. Сочетать обязанности по управлению имением с созерцательной жизнью было нелегко. Некоторое время он жил вместе со святителем Василием в его понтийском уединении, изучая Священное Писание и сочинения Оригена. Помимо аскетических подвигов святители занимались в Понтийской пустыне литературной деятельностью; в частности, Григорий Богослов помогал святителю Василию в составлении нравственных и аскетических правил. В 115-м письме Григорий Богослов упоминает сборник фрагментов из сочинений Оригена под названием «Добротолюбие» (Θιλοκαλία); традиционно считается, что он был составлен им вместе со святителем Василием (впрочем, М. Харл, подготовившая этот сборник к изданию (SC; 302), сомневается в общепринятой атрибуции). Через некоторое время Григорий Богослов вернулся домой. Это возвращение было связано не только с его обязанностями по управлению поместьем и чувством долга перед родителями, но и с внутренним колебанием между стремлением к созерцательной жизни и сознанием необходимости приносить общественную пользу. Григорий Богослов искал для себя промежуточный, «средний» путь, идя по которому он мог бы сочетать аскетический образ жизни с учеными трудами и, не лишаясь уединения, приносить пользу людям. Но отец, престарелый епископ Назианза, сделал его своим помощником в управлении епископией. В 361/362 году он настоял на том, чтобы Григорий Богослов принял от него пресвитерскую хиротонию. Впоследствии Григорий Богослов называл этот поступок отца «тиранией», а себя упрекал в малодушии за то, что согласился на пресвитерство (De vita sua // PG. 37. Col. 1053-1054; ср. иную оценку того же поступка отца как «благой тирании»: Or. 1. 1). Дальнейший жизненный путь Григория Богослова пролегал между церковным служением и стремлением к уединению («кафедрой» и «пустыней» - смотреть: Otis. The Throne and Mountain...). Не вынося суеты и шума большого города, он сразу же после рукоположения ушел в Понт к святителю Василию. После многих усиленных просьб отца ему пришлось вернуться в Назианз и принести извинения отцу и его пастве за свое бегство.

Священство и епископство в Назианзе

Григорий Богослов служил в Назианзе пресвитером около 10 лет, помогая отцу в управлении епископией. Летом 362 года император Юлиан Отступник издал эдикт об учителях, запрещавший христианам преподавание в университетах и школах. В христианской среде религиозного политика императора вызвала негодование. В «Словах против Юлиана», опубликованных после его смерти, Григорий Богослов обрушился на бывшего соученика по Афинской академии с резкими обличениями. Император, по свидетельству Григория Богослова, послал в Назианз солдат для того, чтобы захватить христианские храмы. Однако святитель Григорий (старший) не только лично противостоял начальнику гарнизона, но и возбудил против него паству до такой степени, что если бы тот притронулся к христианским святыням, то «был бы растоптан ногами» (Or. 18. 32). В концу 363 года святитель Григорий (старший) поставил подпись под омиусианским символом веры (вероятно, под формулой Антиохийского Собора 363 г.- Benoit. 1973. P. 182-183; Bernardi. Introduction. 1983. P. 32; Calvet-Sebasti. Introduction. 1995. P. 30-31). Само по себе подобное событие не было чем-то экстраординарным, поскольку святитель Григорий вкладывал в термин ὁμοιούσιος (подобосущный) православное содержание. Однако группа назианзских монахов, заподозрив епископа в ереси, немедленно отделилась от него. Схизма продолжалась недолго, тем не менее Григорию Богослову пришлось специально защищать отца в 6-м слове, написанном по случаю возвращения монахов в лоно Церкви. Григорий Богослов не скрывал, что, «следя» за отцом, он участвовал в управлении епископией и постепенно становился как бы со-епископом Назианзской Церкви (Or. 18. 18). К подобному же служению был около 364 года призван святитель Василий: по просьбе престарелого епископа Кесарийского Евсевия он принял священный сан и стал его ближайшим помощником. Григорий Богослов откликнулся на рукоположение святителя Василия письмом, больше похожим на соболезнование, чем на поздравление (Ep. 8).

Во время размолвки святителя Василия с епископом Евсевием Григорий Богослов послал епископу Евсевию письма, в которых отзывался о святителе Василии самым лестным образом (Ep. 16-18); он также писал святителю Василию, советуя вернуться к епископу (Ep. 19). Узнав о желании будущего святителя Григория, епископа Нисского, брата святителя Василия, посвятить жизнь риторике, Григорий Богослов написал ему увещательное послание, в котором укорял друга за то, что тот «захотел быть известным как ритор, а не как христианин» (Ep. 11). С подобными же письмами Григорий Богослов обратился к брату Кесарию, которого призывал отказаться от придворной карьеры. Кесарий в отличие от отца и брата избрал светскую карьеру и после получения высшего образования в Александрии стал придворным врачом в Константинополе. Он оставался при дворе даже в царствование императора Юлиана (Ep. 14). Во время землетрясения 11 октября 368 года в Никее Кесарий, занимавший тогда должность хранителя придворной казны в Вифинии, оказался под обломками рухнувшего здания, но чудесным образом уцелел (Ep. 20). Вскоре, однако, он умер, приняв перед смертью крещение. Преждевременная кончина младшего брата оставила глубокую рану в душе Григория Богослова: «Нет у меня больше Кесария,- писал он одному из их общих друзей.- И скажу, что, хотя страдание не свойственно философии, я люблю все, что принадлежало Кесарию, и если вижу что-либо напоминающее о нем, обнимаю и целую это, словно его самого, и думаю, что как бы вижу его, нахожусь с ним и беседую с ним» (Ep. 30). Вслед за Кесарием умерла сестра святого Горгония. Григорий Богослов посвятил обоим надгробные слова (Or. 7, 8).

В 370 году умер епископ Кесарийский Евсевий; наиболее вероятным кандидатом на его кафедру был святой Василий, который уже фактически управлял епархией при жизни Евсевия. Еще прежде, чем новость о кончине епископа Евсевия достигла Назианза, Григорий Богослов получил письмо от святого Василия, в котором последний извещал его о своей болезни и просил приехать как можно скорее. Григорий Богослов был глубоко опечален, так как вообразил, что его друг умирает, и немедленно отправился в путь. Однако в дороге обнаружилось, что в Кесарию направляются епископы для избрания святого Василия на Кесарийскую кафедру. Узнав о готовившемся избрании нового епископа и предположив, что намерением святого Василия было завлечь его в Кесарию и заставить участвовать в собственном избрании, Григорий Богослов отправился обратно (Ep. 40). Тем не менее он принял участие в избрании святого Василия: от имени своего отца он послал в Кесарию 2 письма, в которых поддержал кандидатуру святого Василия (Ep. 41 и 43). По этому же поводу он писал священномученику Евсевию, епископу Самосатскому,- тоже от имени отца (Ep. 42). Когда же святитель Василий был избран, Григорий Богослов послал ему поздравление, в котором объяснял причины своего нежелания ехать в Кесарию на его хиротонию: «Не поспешил я к тебе тотчас, и не спешу... во-первых, чтобы сохранить честь твою и чтобы не подумали, что ты собираешь своих сторонников... а во-вторых, чтобы и самому мне приобрести постоянство и безукоризненность» (Ep. 45).

Зимой 371/372 годов арианствующий император Валент разделил Каппадокию на 2 провинции. Близкий к императору (в том числе в вопросах вероучения) Анфим, епископ Тианы - центра новосозданной провинции,- решил использовать эту ситуацию для приобретения церковной власти над всей Каппадокией Второй (не претендуя ни на Кесарию, ни на другие кафедры Каппадокии Первой). Сопротивляясь этому, а также опасясь усиления сторонников умеренного арианства, святитель Василий решил увеличить число архиереев среди своих сторонников путем создания в Каппадокии ряда новых епископских кафедр. Одним из поселений, где святитель Василий создал такую кафедру, стали Сасимы, куда он назначил Григория Богослова. Епископская хиротония Григория Богослова (372 год; в том же году святитель Василий рукоположил во епископа своего брата святителя Григория Нисского, а в 374 году - двоюродного брата Григория Богослова святителя Амфилохия Иконийского), благодаря которой взамен созерцания и «философской» жизни он оказался вовлеченным в локальный церковно-политический конфликт,- один из самых тяжелых эпизодов в его жизни, о котором он не мог вспоминать без глубокого сожаления. Григорий Богослов принял хиротонию, однако, не пожелав вступать в войну с епископом Анфимом, ушел в пустыню и предался безмолвию. Пробыв некоторое время в уединении, он по просьбе отца вернулся в Назианз, где помогал ему до его смерти (374 год; несколько месяцев спустя скончалась и мать святителя). Незадолго до кончины святителя Григория (старшего) Назианз посетил епископ Анфим. Целью его визита было, очевидно, привлечение обоих Григориев на свою сторону: вероятно, он пытался воспользоваться возникшей между Григорием Богословом и святителем Василием размолвкой. Однако оба Григория подтвердили свою полную лояльность святителю Василию.

После смерти отца Григорий Богослов временно принял на себя управление Назианзской Церковью; тяготясь этим служением, он предложил епископам соседних городов избрать нового предстоятеля Назианза, но они отказались, желая видеть на этой кафедре самого Григория Богослова. Некоторое время (вероятно, с 375 по 379 годы) он провел в женском монастыре первомц. Феклы в Селевкии Исаврийской (De vita sua // PG. 37. Col. 1065-1066; некоторые исследователи локализуют место уединения Григория Богослова в Селевкии в Киликии или на Тигре), недалеко от Иконии, где до этого жила его сестра святого Горгония и где епископом был святитель Амфилохий. В эти годы Григорий Богослов мог близко ознакомиться с церковной ситуацией в Антиохии, где паства разделилась не только на сторонников арианства и православных, но и сами православные не были едины - право занимать Антиохийскую кафедру оспаривали православные епископы святитель Мелетий и Павлин III. Этот конфликт продолжался с начала 60-х годов, когда на место святителя Мелетия, изгнанного из города арианами, при поддержке Александрии и Рима был рукоположен Павлин, сторонник более жесткой церковной политики в отношении ариан, чем святитель Мелетий. Впоследствии, когда святитель Мелетий вернулся в Антиохию, Павлин не вступил с ним в общение, из-за чего образовался длительный раскол. По утверждению историков Сократа и Созомена, между мелетианами и павлинианами в Антиохии к началу 80-х годов существовало соглашение, по которому оба епископа управляли паствой совместно: по смерти одного другой должен был быть признан единственным законным епископом (Socr. Schol. Hist. eccl. V 5; Sozom. Hist. eccl. VII 3). По другой версии, святитель Мелетий в 380 году получил от гражданских властей официальное право на управление епархией, а Павлин остался не у дел (Theodoret. Hist. eccl. V 3). Впоследсвтии этот конфликт оказал влияние на ход Вселенского II Собора и на жизнь Григория Богослова.

Константинопольский период

За годы епископства Григорий Богослов сделался известен как ревностный защитник никейской веры. В последние годы жизни императора Валента епископом Константинополя был Демофил, глава партии омиев. После смерти императора Валента (9 августа 378), группа константинопольских православных, не желавшая принимать епископа Демофила, пригласила Григория Богослова возглавить их. Под давлением со стороны единомышленников (в том числе, возможно, святителя Василия Великого, скончавшегося 1 января 379 года) Григорий Богослов принял это предложение и прибыл в столицу весной или осенью 379 года. Все церкви Константинополя находились в руках подвластного Демофилу клира, поэтому святитель начал совершать богослужения в небольшом домовом храме, устроенном в одном из помещений виллы сенатора Авлавия (женатого на двоюродной сестре Григория Богослова Феодосии), где святой нашел себе пристанище и которая была расположена в центре города. Святитель дал храму имя «Анастасия» (Воскресение) в знак победы Православия над арианством (Or. 42 // PG. 36. Col. 489; см.: Janin. Églises et monastères. P. 22-25; Snee R. Gregory Nazianzen's Anastasia... // DOP. 1998. Vol. 52. P. 157-186). Еретики употребляли различные способы, чтобы изгнать Григория Богослова из столицы. Сначала его обвинили в «тритеизме» - будто вместо единого Бога он вводит трех богов (Ibid. Col. 1074). Затем начались попытки физической расправы. Однажды, когда Григорий Богослов совершал таинство Крещения, в храм ворвалась толпа арианствующих, в том числе монахов, которые требовали изгнания Григория Богослова и бросали в него камни, после чего, обвинив в убийстве, привели для разбирательства к городским правителям. Последние, хотя и отнеслись к Григорию Богослову неблагосклонно, но не поддержали клеветников, так как невиновность Григория Богослова. была очевидна (Ibid. Col. 1075-1076; Ep. 77).

В 1-й половине 380 года против Григория Богослова была организована интрига, которую возглавил Максим-киник - философ, обратившийся в христианство и стоявший на никейских позициях,- прибывший в Константинополь из Александрии. Его прошлое весьма сомнительно: он был дважды судим, подвергнут бичеванию и изгнан из своего города. Однако Григорий Богослов узнал обо всем этом позже: поначалу он был уверен, что Максим - исповедник никейской веры, пострадавший за свои убеждения. Григорий Богослов, сам будучи ритором и философом, проникся глубокой симпатией к Максиму. Он произнес в честь «Ирона» (то есть Максима) похвальное слово, в котором создал образ человека, сочетавшего в себе мудрость философа с ревностью христианина (Or. 25). О том, что Максим и Ирон - одно и то же лицо, свидетельствует блаженный Иероним, который говорит о 25-м слове следующее: «Похвальное слово Максиму-философу по возвращении его из ссылки, имя которого в заглавии некоторые несправедливо заменили именем Ирона на том основании, что есть другое сочинение Григория, заключающее в себе порицание этого Максима - как будто нельзя было одного и того же человека в одно время хвалить, а в другое время - порицать» (Hieron. De vir. illustr. 117; подробнее об Ироне-Максиме см.: Mossay. 1982; Hauser-Meury. P. 119-121). Григорий Богослов приблизил Максима, поселил у себя в доме и делил с ним трапезу, за которой епископ и философ вели продолжительные беседы (De vita sua // PG. 37. Col. 1085). В то же время втайне от Г. Б. Максим готовил интригу, задуманную в Александрии,- вероятно, при участии Петра II, архиеп. Александрийского, который сначала в письменной форме поздравил Григория Богослова с началом его служения в Константинополе, но затем попытался его сместить (Ibid. Col. 1088). Поскольку Григорий Богослов не был официально утвержденным епископом столицы, а лишь по приглашению группы верующих нес там служение, александрийская партия решила попытаться отнять у него власть. Весной 380 года в Константинополь прибыли первые корабли из Египта с грузом пшеницы, вместе с которыми в столице появились многие египетские клирики и монахи; Григорий Богослов радостно приветствовал их как сторонников никейского исповедания (Or. 34). Однако в начале лета 380 года, ночью, в одном из константинопольских храмов, когда Григорий Богослов лежал дома больной, египетские епископы начали совершать рукоположение Максима. Об этом стало известно, так что с наступлением утра негодующие толпы людей собрались к храму и изгнали оттуда египетских епископов, которым поэтому пришлось окончить церемонию в доме некоего флейтиста. Максим бежал из Константинополя, но, будучи признан некоторыми западными епископами, не считал себя окончательно побежденным и отправился в Фессалонику, надеясь добиться утверждения своего назначения императором святым Феодосием. Государь, тем не менее, встал на сторону Григория Богослова, и Максим уехал ни с чем.

В феврале 380 года, с момента издания императором святым Феодосием эдикта о никейской вере, началась подготовка ко II Вселенскому Собору. Целью Собора должно было стать утверждение никейского исповедания и избрание епископа для Константинопольской кафедры. Но вопрос о епископе был заранее решен императором святым Феодосием: единственным достойным кандидатом представлялся ему Григорий Богослов. Император святой Феодосий вступил в столицу 24 ноября 380 года, после победоносной кампании против готов. Сразу по прибытии он встретился с епископом Демофилом, которому предложил подписать православное исповедание веры. Когда тот отказался, он и его сторонники из числа клириков были изгнаны (26 ноября) из Константинополя; Константинопольская кафедра формально оказалась свободной. На следующий день была устроена торжественная процессия императора и армии по Константинополю, во время которой Григорий Богослов был приглашен шествовать рядом с самодержцем; процессия окончилась в храме святых Апостолов, в то время главной церкви города. Передав ее в управление святителя, святой Феодосий указал этим на то, кого он считает архиепископом Константинопольским. Хотя триумф Григория Богослова был полным, ариане предприняли последнюю отчаянную попытку изменить ситуацию в свою пользу: когда епископ был тяжело болен, к нему подослали убийцу. Последний, однако, явился с повинной к Григорию Богослову, припав к его ногам со слезами и рыданиями. Узнав о покушении, которое готовилось против него, Григорий Богослов был глубоко тронут раскаянием потенциального убийцы, расплакался и простил его. Об этом случае сразу же узнал весь город (De vita sua // PG. 37. Col. 1129-1131).

На II Вселенском Соборе Григория Богослова участвовал в качестве архиепископа Константинопольского. Вскоре после открытия Собора умер его председатель, святитель Мелетий Антиохийский; председательство на Соборе было поручено Григорию Богослову. Предстояло решить вопрос об антиохийском расколе. Поскольку соперник святителя Мелетия Павлин был еще жив, самым простым решением было бы признать Павлина единственным по смерти святителя Мелетия законным епископом Антиохии. Именно на таком решении настаивал Запад; с этим предложением и выступил Григорий Богослов. Он произнес длинную речь, в которой рекомендовал оставить Антиохийский престол в руках того, кто уже владеет им, то есть Павлина. Он также попросил позволения удалиться на покой и предложил избрать нового епископа на Константинопольский престол (Ibid. Col. 1140-1146). Григорий Богослов преследовал единственную цель - способствовать прекращению раскола и восстановлению церковного мира. Но восточные епископы сочли унизительным для себя принять вариант, навязанный им Западом. Предложение Григория Богослова по прекращению антиохийского раскола было отвергнуто и на место святителя Мелетия избран антиохийский пресвятой Флавиан. Григорий Богослов стал реже посещать соборные заседания, к этому вынуждала его и болезнь. Формально он оставался председателем Собора. Вскоре на Собор прибыли египетские епископы во главе с Тимофеем, преемником епископа Петра Александрийского. Обнаружив, что все важные дела обговорены и решены в их отсутствие, что их ставленник Максим осужден, что Павлин, которого они поддерживали, не получил Антиохийский престол, египетские епископы выступили с протестом против Григория Богослова. Последнего обвинили в том, что он занял кафедру вопреки 15-му прав. I Вселенского Собора, которое запрещает епископу одного города принимать на себя управление Церковью другого города. Хотя это правило нередко нарушалось на практике, формально его никто не отменял. Не желая быть причиной раздора, святитель в своем выступлении сказал: «Вы, которых собрал Бог для совещания о делах богоугодных, вопрос обо мне считайте второстепенным... Долго ли будут смеяться над нами как над людьми неукротимыми, которые научились одному только - дышать ссорами? Подайте с усердием друг другу руку общения. А я пусть буду пророком Ионою и, хотя не виновен в буре, жертвую собой для спасения корабля. Возьмите и бросьте меня по жребию. Какой-нибудь гостеприимный кит в морских глубинах даст мне убежище» (Ibid. Col. 1157-1159). Отставка Григория Богослова была принята Собором и утверждена императором святым Феодосием. На место Григория Богослова по предложению императора избрали константинопольского претора и сенатора Нектария, который состоял в чине оглашенных: в течение нескольких дней приняв таинство Крещения и будучи рукоположен в архиерейский сан, он стал архиепископом Константинополя и занял председательское место на Соборе. Главной причиной своей отставки помимо зависти епископов Григорий Богослов считал не расхождения с Собором по церковно-политическим вопросам, но догматические расхождения по вопросу о божестве Святого Духа. На Соборе слова из Никейского Символа веры «И в Духа Святого» были существенно расширены: «И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца исходящего, со Отцом и Сыном споклоняемого и сславимого, вещавшего через пророков». Однако в этих словах нет ни прямого утверждения о божестве Святого Духа, ни утверждения о единосущии Духа Сыну и Отцу. Отвергнув ересь пневматомахов и признав Духа равным Отцу и Сыну, участники Собора не согласились прямо внести утверждение о божестве Святого Духа и Его единосущии Отцу в Символ, чего, по-видимому, добивался Григорий Богослов.

Последние годы

Покинув Константинополь, Григорий Богослов вернулся на родину с твердым намерением навсегда оставить общественную деятельность и «сосредоточиться в Боге» (De vita sua // PG. 37. Col. 1164): он желал посвятить остаток дней уединению и молитве. В Назианзе он нашел церковные дела в том же состоянии, что и 6 лет назад: епископ так и не был избран. Городской клир вновь обратился к Григорию Богослову с просьбой принять на себя управление епископией. Около года Григорий Богослов, несмотря на частые болезни, управлял епископией, но «как посторонний», то есть по-прежнему как епископ другого города (Ep. 182). В 382 году в Константинополе состоялся еще один церковный Собор, на который приглашали Григория Богослова, но он решительно отказался ехать (Ep. 139). Не поехав на Собор, Григорий Богослов, однако, пытался на расстоянии воздействовать на его исход, посылая письма влиятельным друзьям (Ep. 132; 135). К концу 383 года здоровье Григория Богослова было окончательно подорвано, и он попросил отставки у епископа Феодора Тианского (Ep. 152). Тот удовлетворил просьбу Григория Богослова и назначил в Назианз хорепископа Евлалия, одного из ближайших помощников и родственника Григория Богослова. К этому времени относится обострение в отношениях Григорий Богослова и преемника святителя Василия Великого на Кесарийской кафедре Елладия по поводу поставления на Назианзский престол нового епископа (Ep. 139, 146; Devos. P. 91-120). Вскоре Григорий Богослов удалился в фамильное имение, где провел остаток дней, ведя аскетический образ жизни и занимаясь литературной деятельностью. Умер Григорий Богослов в 389 году или 390 году, как об этом свидетельствует блаженный Иероним (Hieron. De vir. illustr. 117), или, следуя лексикону Суды, на 13-й год правления императора святого Феодосия Великого, то есть в 391 году (Suda. Lex. 450). П. Нотен предлагает уточненную датировку - 390 год (Nautin. P. 33-35). В составленном им в конце жизни официальном Завещании Григорий Богослов передал свое немалое семейное имение Назианзской Церкви для попечения о бедных (что было волей и его отца); лишь отдельным ближайшим друзьям и соратникам он завещал различные предметы одежды и нек-рые суммы денег.

Сочинения (подлинные). Литературное наследие Григория Богослова включает слова, стихотворения и письма. В прозе, как и в стихах, он сочетал высокое риторическое мастерство с совершенством формы и стиля. Блаженный Иероним Стридонский, перечисляя некоторые его труды, называет Григория Богослова одним из лучших ораторов и отмечает, что «стиль речи он унаследовал от Полемона» (Hieron. De vir. illustr. 117; ср.: Idem. Ep. 50 (рус. пер. 48). 1). Единственное полное собрание творений Григория Богослова в Патрологии Ж.П. Миня (PG. 35-38) воспроизводит еditio princeps - издание бенедиктинцев конгрегации святого Мавра в Париже (Т. 1. 1778. Т. 2 не смог появиться вскоре из-за Французской революции и увидел свет лишь в 1842 году). Редакторы пользовались более ранним изданием Morel-Billy (1609), который в свою очередь использовал базельское издание (1550) (смотреть: Gallay. 1957. P. 114-122; Misier. 1903).

Слова (гомилии)

До настоящего времени дошло 45 слов Григория Богослова, бо́льшая часть которых относится к константинопольскому периоду его деятельности (379-381). В основном это произнесенные слова, записанные скорописцами и затем исправленные святителем. Аутентичность слов не подвергается сомнению. Исключение составляет 35-е слово, «В память мучеников и против ариан» (Εἰς τοὺς μάρτυρας, καὶ κατὰ ᾿Αρειανῶν, De martyribus et adversus Arianos), признанное неподлинным (Masson M.-P. Le Discours 35 de Grégoire de Nazianze: questions d'authenticité // Pallas. 1984. P. 179-188; Moreschini. Introduction. 1985. P. 38-39). Текстологический анализ (и, следовательно, установление наиболее надежного текста) слов Григория Богослова осложняется тем, что они сохранились в огромном количестве рукописей - только греческих списков слов старше середины XVI века известно около 1500 года (полный список смотреть в книге: Mossay. 1981-1998). Для текстологии слов самостоятельное значение имеют также и их многочисленные переводы на древние языки: латинский (9 слов в переводе Руфина Аквилейского 399-400 годы), сирийский (все слова), армянский (41 слово), арабский (30 слов), грузинский (19 слов), коптский (1 слово и фрагменты), эфиопский (1 слово), славянский (древнейшие рукописи содержат 13 слов; впоследсвтии был переведен весь корпус слов литургической коллекции. Ф. Томсон отказывал славянским переводам в каком-либо значении для текстологии слов в целом (Thomson. 1983), но А.М. Бруни доказал, что эта позиция ошибочна (Бруни. 2004)).

Различные издания слов существуют с XVI века (особое значение имеет выполненное парижскими бенедиктинцами A.Б. Кайо и Ш. Клемансе (1778), поскольку именно оно воспроизведено в томах 35-36 PG), но попытка подготовки критического текста полного корпуса слов Григория Богослова (а равно и других произведений святителя) была впервые предпринята только в 1913-1930 годы Л. Штернбахом, Я. Сайдаком, Т. Синко и С. Витковским (BZ. 1929-1930. Bd. 38. S. 269). Из-за второй мировой войны начатый этими польскими исследователями проект не был доведен до конца, но тем не менее представления о текстологии слов, содержащиеся в единственной существенной монографии, вышедшей в рамках этого проекта (Sinko. 1923), вплоть до конца XX века стали общепринятыми при критическом издании слов.

Для изучения истории бытования слов в рукописях большое значение имеет тот факт, что они представлены и как собрание полного корпуса, и как выборочные коллекции, содержащие лишь часть слов. Основными типами таких выборочных коллекций являются литургическая коллекция, содержащая слова 1, 11, 14-16, 19, 21, 24, 38-45 (которые в византийской традиции читались за богослужением в определенные дни года), и коллекция «не читаемых (за богослужением) слов» (οἱ μὴ ἀναγινωσκόμενοι Λόγοι), содержащая остальные слова. Кроме этих 2 и полной коллекций в рукописях встречаются литургическая коллекция с прибавлением некоторых из нечитаемых слов и собрания нетипичного состава; во мн. рукописях слова сопровождаются комментариями.

Основные выводы, к которым пришел Синко, состоят в том, что для текстологии слов значение имеет, во-первых, только полная коллекция, во-вторых, все рукописи этой коллекции следует соотносить с одной из 2 фамилий (N и M). Для каждой характерен свой порядок слов, и они соответствуют 2 типам текста. Именно эти выводы лежат в основе критического издания слов в серии «Sources Chrétiennes», подготовленного на материале 10 древнейших греческих рукописей полной коллекции, 6 из которых принадлежат к фамилии N, 4 - к фамилии M.

В настоящее время текстологические выводы Синко в целом опровергнуты (что, в частности, лишает определяющего значения тексты, вышедшие в серии «Sources Chrétiennes»). Как показала В. Сомер, рукописи полной коллекции слов принципиально не сводятся к 2 фамилиям, а тот или иной порядок слов не обязательно соответствует тому или иному типу текста (Somers. 1997); нельзя также брать за основу критического издания слов лишь полные их коллекции (Somers-(Auwers). 2002).

Лучшие научные издания слов выходят в подсерии «Corpus Nazianzenum» (CN), публикуемой в рамках серии «Corpus Christianorum. Series Graeca» Центром исследований Григория Богослова (Centre d'Études sur Grégoire de Nazianze) в Лёвене; к настоящему времени число вышедших в серии CN томов (содержащих новейшие издания греческого текста, древних переводов слов Григория Богослова, а также древних толкований слов и текстологических исследований) уже превысило 3 десятка, но работа далека от завершения.

I. Догматические. По содержанию большая часть слов имеет догматический характер, наиболее известные из них - «Пять слов о богословии» (Λόγοι θεολογικοί; Or. 27-31), произнесенные летом 380 года (смотреть, например: Norris. 1991 год). Именно это сочинение снискало Григория Богослова имя «Богослов». Гипотеза Р. Вейенборга о непринадлежности этих слов Григорию Богослову (Weijenborg. 1973) была опровергнута Доротеей Вендебург (Wendebourg. 1980.; ср.: Gallay. Introduction. 1978. P. 7).

Их датировка вызывает разногласия среди исследователей: Синко полагает, что они были произнесены летом 380 года; С. Тильмон указывал 379 год (Sinko. P. 27-31; Tillemont. Mémoires. T. 9); Я. Шимусяк считает, что первые 4 произнесены Великим постом 380 года, еще до конфликта с Максимом-киником, а последнее слово о Святом Духе 2 месяцами позже - на Пятидесятницу 31 мая; подготовкой же к ним Григорий Богослов был занят зимой 379/380 годов (Szymusiak. Pour une chronologie...); с этой датировкой не вполне согласен П. Галле: по его мнению, слова были произнесены между эпизодом с Максимом-киником и до вхождения императора святого Феодосия в столицу, то есть с июля по ноябрь 380 года (Gallay. Introduction. 1978. P. 13-14). Дж. Мак-Гакин датирует слова летом 380 года.

В 27-м слове, «Против евномиан» (Κατὰ Εὐνομιανῶν, Adversus Eunomianos), составляющем введение к остальным, Григорий Богослов рассуждает о том, каким должен быть истинный богослов: кто может богословствовать, перед кем, когда, в какой мере и о чем. В 28-м слове, «О богословии» (Περὶ θεολογίας, De theologia), говорится о Боге в Самом Себе, то есть о сущности, природе и свойствах Бога. 29-е, «О Боге Сыне» (первое) (Περὶ Υἱοῦ, De Filio), содержит систематическое учение о Боге Сыне, направленное против арианства, посвящено единству Ипостасей Святой Троицы, в частности единству Отца и Сына. В 30-м, «О Боге Сыне» (втором), затрагивается вопрос о божественной и человеческой природах в воплотившемся Боге, а также перечисляются имена Сына, встречающиеся в Священном Писании. Наконец, в 31-м слове, «О Святом Духе» (Περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, De Spiritu Sancto), Григорий Богослов, опровергая македониан, доказывает божественное достоинство Святого Духа и равенство Его двум другим Ипостасям Святой Троицы. «Пять слов» служат классическим изложением православной триадологии. В течение всей истории Византии они оставались наиболее авторитетным и широко читаемым сочинением на догматическую тему, а уже при жизни Григория Богослова получили известность в качестве своего рода манифеста никейской веры. Написанные накануне II Вселенского Собора, они наряду с другими сочинениями великих каппадокийцев создали почву для полного разгрома арианства и окончательного торжества никейской партии на этом Соборе.

Эти темы затрагиваются также в 32-м и 20-м словах. В 32-м, «О соблюдении доброго порядка в собеседовании» (Περὶ τῆς ἐν διαλέξεσιν εὐταξίας, De moderatione in disputando, 379), Григорий Богослов доказывает, что не каждому и не во всякое время следует богословствовать; в 20-м, «О догмате (Святой Троицы) и о поставлении епископов» (Περὶ δόγματος καὶ καταστάσεως ἐπισκόπων, De dogmate et constitutione episcoporum, 380 год; Синко уточняет название этого слова: Περὶ δόγματος κατ¦ καταστάσεως ἐπισκόπων - «О догмате (Святой Троицы) во оповещение епископов» - Sinko. P. 65; ср.: Mossay. Introduction. 1980. P. 45-50; вероятно, это слово было написано при вступлении в управление православной общиной Константинополя и, тем самым, имело характер исповедания веры нового епископа), особенно порицает тех, кто принимаются богословствовать, не изучив Священного Писания, не заботясь о нравственной чистоте (подразумевая жителей Константинополя, имевших страсть к богословским спорам); в данном слове, произнесенном вскоре по прибытии в Константинополь, Григорий Богослов излагает классическое новоникейское учение о Святой Троице против Савеллия и Ария: говорит о равенстве Лиц Святой Троицы, выясняет понятие «начала» (ἀρχή) применительно к Сыну и говорит о вневременном рождении Сына.

II. Похвальные и надгробные. 7-е слово под названием «Надгробное брату Кесарию» (Εἰς Καισάριον τὸν αυτοῦ ἀδελφὸν ἐπιτάφιος, Funebris in laudem Caesarii fratris oratio) посвящено памяти безвременно скончавшегося брата, которого Григорий Богослов особенно восхваляет за его любовь к наукам, в том числе естественным - геометрии, астрономии и математике: «Восток, Запад и все страны, где только впоследствии бывал Кесарий, служат знаменитыми памятниками его учености». В 8-м слове, «Надгробном сестре Горгонии» (Εἰς τὴν ἀδελφὴν αυτοῦ Γοργονίαν, In laudem sororis suae Gorgoniae), Григорий Богослов говорит об аскетизме и глубоком благочестии сестры. В обоих сочинениях, а также в 18-м слове «Надгробном отцу» (᾿Επιτάφιος εἰς τὸν πατέρα, Funebris oratio in patrem), Григорий Богослов неоднократно обращается с теплыми словами к родителям. В 11-м слове, приветственном святителю Григорию Нисскому (Εἰς Γρηγόριον Νύσσης, Ad Gregorium Nyssenum), автор говорит о любви к нему и о том, как следует совершать память мучеников. 13-е слово (Εἰς τὴν χειροτονίαν Δοαρῶν ὁμιλία ἐκδοθεῖσα Εὐλαλίῳ ἐπισκόπῳ, In consecratione Eulalii Doarensium episcopi) обращено к Евлалию, другу святителя, по случаю его хиротонии во епископа Доарского; 15-е (в русском переводе 16-е) произнесено «На день мучеников Маккавеев» (Εἰς τοὺς Μακκαβαίους, In Machabaeorum laudem). 21-е слово, «Похвальное Афанасию Великому» (Εἰς τὸν μέγαν ᾿Αθανάσιον, In laudem Athanasii), служит богатым источником сведений об этом старшем современнике Григория Богослова 24-е слово посвящено памяти священномученика Киприана, епископа Карфагенского (Εἰς τὸν ἅγιον Κυπριανὸν, In laudem s. Cypriani). В 25-м слове (Εἰς ῞Ηρωνα τὸν φιλόσοφον, In laudem Heronis philosophi) Григорий Богослов обращается к философу Ирону (то есть Максиму-кинику), вернувшемуся из изгнания, приводя его в пример как человека, сочетавшего в себе любовь к философии с христианским благочестием. Непревзойденным по силе и глубине является 43-е слово, «Надгробное Василию Великому» (Εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον ἐπιτάφιος, Funebris oratio in laudem Basilii Magni; 379), в котором Григорий Богослов излагает самые сокровенные мысли - о своей любви к Афинам и к эллинской учености, об уединенной и безмолвной жизни, о догмате Святой Троицы. Восхваляя и прославляя святость умершего, Григорий Богослов говорит о его человеческих качествах: это не идеализированный образ подвижника, но живой портрет, написанный реалистично и ярко.

III. На разные случаи, автобиографические и защитительные. Слова 1-3 объединены одной общей темой: в них Григорий Богослов оправдывается в связи со своим удалением в Понт после пресвитерской хиротонии (Εἰς τὸν ἅγιον Πάσχα καὶ εἰς τὴν βραδυτῆτα, In sanctum Pascha et in tarditatem; ᾿Απολογητικός, Apologetica; Πρὸς τοὺς καλέσαντας, καὶ μὴ ἀπαντήσαντας, Ad eos qui ipsum acciverant nec occurrerant, около 362 года). В 3-м слове Григорий Богослов учит о важности сана священника, каков должен быть епископ, излагает основы пастырства в христианской Церкви. Слово стало классическим трактатом о священстве, и впоследствии святитель Иоанн Златоуст использовал его в качестве источника для своих «Шести слов о священстве». 6-е слово (Εἰρηνικὸς α´, De pace 1) произнесено после окончания периода, на который Григорий Богослов дал обет молчания: оно посвящено возвращению в лоно Церкви группы назианзских монахов. В словах 9-10 Григорий Богослов оправдывает свое бегство в уединение после епископской хиротонии (᾿Απολογητικὸς εἰς τὸν αυτοῦ πατέρα, Apologeticus ad patrem; Εἰς αυτὸν καὶ εἰς τὸν πατέρα καὶ Βασίλειον τὸν μέγαν, In seipsum, ad patrem et Basilium magnum; 371 год): оба они произнесены в присутствии его отца и святителя Василия Великого. 12-е слово, обращенное к отцу, произнесено после того, как последний вручил Григорию Богослову управление Назианзской епископией (Εἰς τὸν πατέρα αυτοῦ, Ad patrem; около 371 года). В 16-м слове (в русскрм переводе 15-е), «Произнесенном в присутствии отца, который безмолвствовал от скорби, после того как град опустошил поля» (Εἰς τὸν πατέρα σιωπῶντα διὰ τὴν πληγὴν τῆς χαλάζης, In patrem tacentem propter plagam grandinis), Григорий Богослов утешает отца по случаю происшедшего стихийного бедствия, а в 17-м (Πρὸς τοὺς πολιτευομένους Ναζιανζοῦ ἀγωνιῶντας, Ad cives Nazianzenos gravi timore perculsos) успокаивает жителей Назианза и разгневанного градоначальника. 19-е слово (Εἰς τὸν ἐξισωτὴν ᾿Ιουλιανόν, Ad Julianum tributorum exaequatorem) произнесено по случаю произведенной императором Юлианом Отступником переписи населения. Григорий Богослов напоминает императору Юлиану, своему «наилучшему другу и сверстнику, слушавшему с ним одних учителей и одни уроки», о той «переписи», которую совершит Бог при кончине мира, когда дела каждого, вписанные Богом в книгу жизни, будут объявлены и каждый понесет наказание за свои пороки. С. Пападопулос относит это слово ко времени после Рождества 374 года (Παπαδόπουλος Στ.. Πατρολογία. ᾿Αθῆναι, 1990. Τ. 2. Σ. 521). Слова 22-23 (Εἰρηνικὸς β´, γ´, De pace 2-3) произнесены в Константинополе по поводу распри между православными и арианами: Григорий Богослов призывает враждующие партии к миру и излагает никейское учение о Святой Троице. В 26-м слове (Εἰς αυτὸν ἐξ ἀγροῦ ἐπανήκοντα μετὰ τὰ κατὰ Μάξιμον, In seipsum, cum rure rediisset, post ea quae a Maximo perpetrata fuerant) он рассказывает о том, как Максим-киник хотел захватить Константинопольский престол. В словах 33-34 (Πρὸς ᾿Αρειανοὺς καὶ εἰς αυτὸν, Contra Arianos et de seipso; Εἰς τοὺς Αἰγύπτου ἐπιδημήσαντας, In Aegyptiorum adventum) Григорий Богослов оправдывается от обвинений, возводимых на него арианами, а в 36-м слове (Εἰς αυτόν καὶ πρὸς τοὺς λέγοντας ἐπιθυμεῖν αὐτὸν τῆς καθέδρας Κωνσταντινουπόλεως, De seipso et ad eos qui ipsum cathedram Constantinopolitanam affectare dicebant) говорит о том, что он никогда не стремился занять Константинопольскую кафедру. 42-е слово, «Прощальное, произнесенное во время прибытия в Константинополь 150 епископов» (Συντακτήριος, Supremum vale; 381), является апологией Григория Богослова, обращенной к отцам II Вселенского Собора: он отвергает возводимые на него обвинения, обращается с прощальными словами к пастве и основанному им храму Анастасии.

IV. Обличительные. 2 трактата, «Обличительные на царя Юлиана» (Слова 4-5; Κατὰ ᾿Ιουλιανοῦ βασιλέως, Contra Julianum imperatorem), посвящены императору-отступнику. Трактаты были написаны уже после смерти Юлиана (26 июня 363), хотя начаты, вероятно, во время удаления Григория Богослова из Назианза, вскоре по принятии им священного сана (Or. 5. 39; Bernardi. Introduction. 1983. P. 36), а закончены и опубликованы в конце 364 - начале 365 годов (Lugaresi L. Introduzione // Gregorio di Nazianzo. Contro Giuliano l'Apostata: Or. 4. Firenze, 1993 год. P. 45). Григорий Богослов выступал не столько против убеждений уже умершего Юлиана, сколько против волны языческой реакции, вызванной недолгим правлением Отступника. Григорий Богослов, по всей видимости, почти не был знаком с его сочинениями, в том числе направленными против христиан; его задачами было лишить Отступника ореола славы, который мог соблазнить умеренных язычников; вразумить христиан, накликавших на себя эту напасть; отстоять право христиан на общую культуру и образование (Bernardi. Introduction. 1983. P. 48-66).

V. Праздничные слова и проповеди. Деятельность Григория Богослова как проповедника началась со слова на Пасху (Or. 1), произнесенного вскоре после пресвитерской хиротонии, и завершилась словом на Пасху, написанным после оставления Константинопольской кафедры (Or. 45 - Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα, In sanctum Pascha). 38-е слово произнесено на Богоявление (Εἰς τὰ Θεοφάνια, In Theophania, 25 декабря 379 года) - праздник, когда одновременно совершалось воспоминание Рождества и Крещения Господня; 2 слова произнесены на Крещение (6 и 7 янаря 380 года): 39-е - «На святые светы» (Εἰς τὰ ἅγια Θῶτα, In sancta lumina) и 40-е (Εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα, In sanctum baptisma). Возможно, что слова 38-40 образуют единый богоявленский цикл из 3 слов; впрочем, некоторые исследователи полагают, что слова 38 и 39 были произнесены Григорием Богословом на уже разделившиеся праздники Рождества Христова и Богоявления, считая слово 38 самым ранним к-польским свидетельством о таком разделении в греческой традиции (смотреть: Roll S. K. Towards the Origins of Christmas. Kampen, 1995 год; Mossay J. Les fêtes de Noël et de l'Epiphanie d'après les sources littéraires cappadociens du IVe siècle. Louvain, 1965. P. 34). 41-е слово произнесено на Пятидесятницу (Εἰς τὴν Πεντηκοστήν, In Pentecosten), 44-е - на Неделю новую (Фомину) (Εἰς τὴν καινὴν Κυριακήν, In novam Dominicam). Проповеди Григория Богослова, посвященные церковным праздникам, отличаются исключительным богатством богословского содержания, их влияние на историю православного богослужения нельзя переоценить.

К проповедям относится также 14-е слово, «О любви к бедным» (Περὶ φιλοπτωχίας, De pauperum amore), в котором Григорий Богослов говорит о благотворительности и милосердии. 37-е слово (на Мф 19. 1 - Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ Εὐαγγελίου̇ «῞Οτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς λόγους τούτους», In dictum Evangelii: Cum consummasset Jesus hos sermones) является единственной собственно экзегетической проповедью Григория Богослова.

Поэтические произведения

I. Стихотворения. Сохранившееся поэтическое наследие святителя включает 408 стихотворений, большинство из которых относятся к последнему периоду его жизни. В сочинении «О стихах своих» Григорий Богослов объясняет причины, побудившие его на склоне лет заняться поэзией: желание связать собственное красноречие и научиться, заботясь о метре, немногими словами выражать многое; «горечь заповедей подсластить искусством», то есть сделать чтение нравственных заповедей более приятным; противопоставить собственно христианскую поэзию стихам еретиков; наконец, изнуряемый болезнью святитель находил в стихах утешение. Григорий Богослов писал архаическим языком, использовал традиционным для древнегреческой поэзии размеры, основанные на чередовании долгих и кратких слогов (гекзаметр, элегический дистих, ямб, ямбический триметр и пентаметр), нередко подражал Гомеру, Еврипиду и другим античным поэтам. В его стихах не обнаруживается влияния сирийской поэтики, характерной, например, для преподобного Романа Сладкопевца (Musurillo. P. 46). Стихи Григория Богослова посвящены различным аспектам христианской жизни, в них отражено большинство богословских тем, разбираемых в других сочинениях святителя.

Критического издания поэтического корпуса Григория Богослова не существует (за исключением некоторых произведений). 1-е печатное издание небольшого числа стихотворений Григория Богослова с параллельным латинским переводом осуществил Альд Мануций в Венеции в 1504 году (латинский перевод сопровождался одним из первых в истории изданий фрагментов греческого текста НЗ: Ин 1. 1 - 6. 58). В дальнейшем стихотворения Григория Богослова печатались в собраниях его творений. Так, во 2-м тексте парижского издания Ж. де Билли (1630) было опубликовано 166 стихотворений Григория Богослова. В конце XVII - начале XVIII века было найдено много новых, неизданных поэтических произведений Григория Богослова. Важнейшие издания их отдельно от слов и писем были сделаны Я. Толлием (1696; 20 стихотворений) и Л.А. Муратори (1709; 222 эпитафии и эпиграммы). Полный корпус поэтических произведений Григория Богослова (в количестве 408) впервые был издан во 2-м томе бенедиктинского издания Кайо (1842) и воспроизведен в «Патрологии» Миня. В этих последних изданиях корпус подразделяется на 2 книги: в 1-й содержатся «Богословские стихотворения» (Carmina theologica), разделенные в свою очередь на 38 догматических (Carmina dogmatica) и 40 нравственных (Carmina moralia). Среди догматических стихотворений выделяется цикл «Песнопения таинственные» (Carm. dogm. 1-5, 7-9) - своего рода краткий курс догматики, изложенный в поэтической форме и включающий стихотворения об основах богословия, о Сыне, о Святом Духе, о мире, о Промысле Божием, об ангелах, о душе, о пришествии Христа, о человеке и другие. Отдельные стихотворения посвящены притчам и чудесам Иисуса Христа, числу канонических книг Священного Писания («О подлинных книгах богодухновенного Писания» - Carm. dogm. 12). Нравственные стихотворения раскрывают аскетическую проблематику, в них рассматриваются вопросы целомудрия, добровольной нищеты, борьбы со страстями, духовной и мирской жизни и так далее.

2-я книга содержит исторические стихотворения (Carmina historica) и разделена на 2 части: «Стихи о себе самом» (Carmina de se ipso) и «Стихи к другим» (Carmina quae spectant ad alios). Из автобиографических наиболее монументальная - поэма «О своей жизни» (De vita sua (Carm. de se ipso 11)), состоящая из 1949 стихов. Она является основным источником сведений о жизни Григория Богослова от его рождения до удаления из Константинополя и лучшей автобиографией, написанной в Византии в эту эпоху. К ней примыкает (в издании Миня) поэма «О себе самом и о епископах» (Carm. de se ipso 12). Традиционный взгляд на нее как на дополнение к поэме «О своей жизни» (Gregorio Nazianzeno. Fuga e autobiografia / Trad., introd., note a cura di L.Viscanti. R., 1987. (Testi patristici; 62)) в последнее время оспаривается: на основании того, что Григорий Богослов не упоминает имени своего преемника, святителя Нектария, делается вывод о том, что произведение написано не позднее 9 июля 381 года - дня последнего заседания, на котором председательствовал Григорий Богослов. Кроме того, в поэме имеется четкое хронологическое указание, позволяющее датировать ее именно 381 годом (Carm. de se ipso 12 // PG. 37. Col. 1175). Поэма «О своей жизни» датируется, напротив, началом 382 года (C. Jungck). Впрочем, неупоминание имени Нектария не может служить достаточным основанием для утверждения, что поэма «О себе самом и о епископах» написана ранее ухода Григория Богослова с Константинопольской кафедры (лучшим доказательством этого являются слова автора - Carm. de se ipso 12 // PG. 37. Col. 1167-1168). К числу автобиографических относятся также «Стихи о самом себе», «Плач о страданиях своей души», «Жалобы на свои страдания» и другие произведения.

II. Среди поэтических сочинений Григория Богослова множество эпиграмм и афоризмов в традиционном эллинистическом стиле греческих антологий, например «Мысли, писанные одностишиями», «Двустишия», «Определения, слегка начертанные». В цикле «Надгробия» Григорий Богослов помещает эпитафии родственникам, друзьям и самому себе. Значительная часть эпитафий представляет увещание девам о воздержании, а также картины смерти и погребения.

III. Под именем Григория Богослова известна трагедия (ὑπόθεσις δραματική - драматическое представление) под названием «Христос страждущий» (Χριστὸς πάσχων, Christus patiens),- единственная религиозноя драма, сохранившаяся до настоящего времени от византийского периода. Она представляет собой центон на тему страданий Христа, состоящий из 2602 ямбических стихов, почти половина которых заимствована из драм Еврипида, а также произведений Эсхила, Гомера и Ликофрона. Рукописная традиция единогласна в атрибуции трагедии Григория Богослова, однако наиболее ранняя известная науке рукопись датируется лишь XIII веком. Уникальность трагедии заключается в том, что это не памятник литургической поэзии, а произведение для театра (Tuilier A. Introduction // Gré goire de Nazianze. La passion du Christ: Tragédie. 1969 год. P. 40. (SC; 149)), античное по форме, но христианское по содержанию. Главным действующим лицом является Богородица; другие герои произведения - Христос, ангел, анонимный Богослов, Иосиф Аримафейский, Никодим, Мария Магдалина, юноша, сидящий при гробе, архиереи, стража, Понтий Пилат, хоры. Речь в произведении идет о последних днях, распятии, смерти, погребении и воскресении Христа. Один из лейтмотивов - тема сошествия Христа во ад - сближает трагедию с рядом кондаков преподобного Романа Сладкопевца. Аутентичность трагедии, впервые опубликованной в 1542 году, вызвала сомнения критиков уже к концу XVI века. В 1588 году Цезарь Бароний (Baronius C. Annales ecclesiastici. R., 1588 год. P. 323), не отвергая авторства Григория Богослова, предположил, что автором трагедии мог быть и Аполлинарий Лаодикийский (старший или младший). В 1593 году Антонио Поссевино (Possevino A. Bibliotheca selecta. Pt. 2. R., 1593 год. P. 289, 300-301), а в 1613 году кард. Роберт Беллармин (Bellarmino R. De scriptoribus ecclesiasticis. Coloniae, 1613 год. P. 73) отвергли авторство Григория Богослова. В XVII-XIX века мнение о псевдоэпиграфическом характере трагедии стало в науке общепринятым. В числе возможных авторов трагедии называли Григория I, патриарха Антиохийского (VI век), Иоанна Цеца (XII век), Феодора Продрома (XII век), Константина Манасси (XII век), а также неизвестного автора XI-XII веков. Наиболее вероятным временем создания трагедии считали XII век. Это мнение защищал, в частности, К. Крумбахер (Krumbacher. Geschichte. S. 746-749 годы). Против датировки памятника XII века свидетельствует тот факт, что liber tragediae Григория Богослова упоминается в каталоге церковных книг восточносирийского писателя рубежа XIII и XIV веков. Авдишо бар Брихи (Assemani. BO. T. 3 (1). 1725. P. 23-24). Поскольку сирийские переводы сочинений Григория Богословаа относятся к V-VII векам, тогда как в последующие столетия переводы с греческого в восточно-сирийской традиции практически не делались (сирийская Церковь Востока полностью утратила контакт с Византией), трудно предположить, чтобы византийское произведение XI или XII веков было вскоре после появления на свет переведено на сирийский язык. К тому же ряд внутренних данных свидетельствует в пользу авторства Григория Богослова, в частности поэтический стиль, близкий стилю подлинных стихотворений святителя, также носивших подражательный характер. Автором трагедии мог быть только человек, в совершенстве владевший техникой античного стихосложения. Григорий Богослов, безусловно, принадлежал к их числу. Идея создания подобного рода произведения логически вытекала из стремления поставить античную поэзию на службу христианству: именно этим стремлением был движим Григорий Богослов, когда создавал поэтические произведения. При публикации трагедии в серии «Sources Chrétiennes» А. Тюилье подробно рассмотрел аргументы против авторства Григория Богослова и пришел к выводу об их несостоятельности (Tuilier. Introduction. P. 11-18). Ученый обратил особое внимание на догматическое содержание трагедии и высказал убеждение в том, что ее автором был писатель конца IV века, вовлеченный в борьбу против аполлинарианства, то есть Григорий Богослов. (Ibid. P. 71-72).

Письма

Святитель вел обширную переписку с епископами, священниками, монахами, риторами, софистами, военачальниками, государственными чиновниками, представителями провинциальной знати. Он был, по-видимому, первым византийским автором, опубликовавшим собрание собственных писем. В одном из писем к Никовулу, внуку святой Горгонии, Григорий Богослов, в частности, подчеркивает, что считает письма святителя Василия более важными, чем свои, а потому помещает их в начале собрания (Ep. 53). В другом послании, адресованном ему же, Григорий Богослов излагает основные правила эпистолярного стиля: письмо должно быть кратким (в меру необходимости), ясным (приближаясь к разговорному слогу), приятным (не без украшений, не лишенное сентенций, пословиц, изречений, острот, замысловатых выражений) (Ep. 51). Письма Григория Богослова вполне соответствуют этим требованиям: они отличаются ясностью и богатством мыслей, в них также соблюдается принцип лаконичности («в немногих слогах заключить многое» - Ep. 54). Лаконизм писем Григория Богослова отмечал уже святитель Василий Великий (Basil. Magn. Ep. 19).

Всего под именем Григория Богослова известно 249 писем, однако не все из них ему принадлежат. Письмо 241 принадлежит святителю Василию Великому (Basil. Magn. Ep. 196), 249 - святителю Григорию Нисскому (Greg. Nyss. Ep. 1). Письма 42, 57, 65, 66, 245-248 входят в корпус писем святитель Василия Великого (Basil. Magn. Ep. 47, 321, 166, 167, 367, 169-172). Письмо 243 в рукописях приписывается как Григорию Богослову, так и святителям Григорию Нисскому и Григорию Чудотворцу (в сирийском переводе с надписанием: «К Филагрию о единосущии»). На основании этого, а также в силу стилистического своеобразия высказываются сомнения о принадлежности его Григорию Богослову (смотреть: Сагарда Н.И. Святой Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский: Его жизнь, творения и богословие. Пг., 1916. СПб., 2006р . С. 341-386). Большая часть писем относится к последнему периоду жизни Григория Богослова и адресована его друзьям и родственникам, значительная их часть носит автобиографический характер; среди писем имеются также ходатайства, просьбы, жалобы. Только немногие письма являются догматическими по содержанию: к ним относятся 2 письма к пресвятому Кледонию (Ep. 101, 102), управлявшему некоторое время Назианзской Церковью, написанные в 382 году и направленные против апполлинарианства (в них Григорий Богослов раскрывает учение о воплощении Сына Божия). В письме к Нектарию, преемнику Григория Богослова на Константинопольской кафедре (Ep. 202), написанном, вероятно, в 387 году, Григорий Богослов обращает внимание Нектария на оживление этой ереси и указывает на необходимость как церковного отлучения разделяющих эти мнения, так и гражданских мер против свободного распространения ими своего учения (это письмо цитирует Созомен - Sozom. Hist. eccl. VI 27). 10 марта 388 года вышел эдикт императора святого Феодосия против еретиков (CTh. XVI 5. 4), в частности, запрещавший аполлинарианам проводить собрания и иметь епископов.

Сохранилось «Завещание» Григория Богослова, в котором он распорядился имуществом и дал освобождение части своих рабов (смотреть: Martroye. Le Testament).

Епископ Иларион (Алфеев)

Сочинения, приписываемые Григорию Богослову, но ему не принадлежащие

В ряде греческих рукописей, а также в славянских переводах (отчасти и в латинской традиции) сохранились небольшие сборники вопросоответов (часто имеющих апокрифический характер) библейско-исторического, богословского, литургического содержания в форме диалога - как правило, между Григорием Богословом и святителем Василием Великим (реже - другими лицами); в композиции вопросоответов могут использоваться фрагменты подлинных сочинений Григория Богослова и святителя Василия. Один из самых известных подобных сборников - так называемая Беседа трех святителей, которая, несмотря на то что была внесена в список отреченных книг, имела большое распространение на Руси и стала одним из основных источников таких древнерусских апокрифов, как, например, «Стих о голубиной книге». Многие из этих сборников были опубликованы в конце XIX - начале XX века русскими исследователями В.Н. Мочульским (Следы народной Библии в славянской и в древнерусской письменности. Од., 1893 год), Н.Ф. Красносельцевым (К вопросу о греческих источниках «Беседы Трех святителей». Од., 1890 год; Еще по вопросу об источниках «Беседы Трех святителей». Од., 1890 год; Addenda к изданию А. Васильева «Anecdota graeco-byzantina». Од., 1898 год. С. 20-75, 102-104), А.И. Алмазовым (Апокрифические молитвы, заклинания и заговоры: К истории византийской отреченной письменности. Од., 1901 год. С. 83-85) и другими; часть сборников остается неизданной (смотреть также: Sajdak J. Historia critica scholiastarum et commentatorum Gregorii Nazianzeni. Krakòw, 1914 год. P. 233-236). Обобщающего исследования, посвященного апокрифическим византийским вопросоответам Григория Богослова и других лиц, не существует; текстологические взаимоотношения различных сборников вопросоответов не выявлены (так, среди указанных в «Clavis Patrum Graecorum» (CPG, N 3064-3080) под разными номерами присутствуют различные редакции одних и тех же текстов и так далее).

Среди таких сборников вопросоответов встречается приписываемое Григорию Богослову толкование Божественной литургии (известное как «Святого Григория Богослова откровение о святой службе», «Сказание о литургии», «Слово святого Григория Богослова о Божественной литургии» и так далее). В нем не только даются символические объяснения частям храма, церковно- и священнослужителям, совершающим богослужение, литургической утвари, но и рассказывается об ангельском служении, которое, как созерцает тайновидец - составитель толкования, происходит параллельно с ходом Божественной литургии и составляет ее неотъемлемую часть, а также проводятся параллели с нек-рыми апокрифическими описаниями новозаветных событий. Это толкование имело распространение в греческой (CPG, N 3068 и (сокращенная версия) 3078) и особенно в славянской рукописной традиции, где оно было известно во многих редакциях и могло смешиваться с другими толкованиями (смотреть: Красносельцев Н.Ф. «Толковая служба» и другие сочинения, относящиеся к объяснению богослужения в древней Руси до XVIII века: Библиогр. обзор // ПС. 1878 год. Т. 2. С. 3-43; он же. О древних литургических толкованиях. Од., 1894 год; Яцимирский А.И. К истории апокрифов и легенд в южнославянской письменности // ИОРЯС. 1910. Т. 15. Кн. 1. С. 1-25 (здесь же - издание некоторых славянских редакций нелитургических вопросоответов Г. Б.: С. 25-39); Сове Б.И. История литургической науки в России / Публ. А.Г. Кравецкого // УЗ РПУ. 1996. № 2. С. 31-98, здесь: 35-46), приписываться как Григорию Богослову, так и святителям Иоанну Златоусту и Василию Великому (созерцателями литургии - очевидно, ее тайного содержания - называют трех святителей также некоторые собственно литургические славянские рукописи - например, Служебник 2-й половины - 3-й четверти XIV века (Смирнова Э.С. Русский лицевой Служебник XIV века в Нью-Йорке // Хризограф. М., 2005 год. Вып. 2. С. 54-73), хранящийся ныне в Публичной библиотеке Нью-Йорка (Slav. 1)) или не иметь атрибуции. Особое символическое и богословское значение имеет часто встречающееся в различных редакциях толкования созерцание Младенца Христа, являющегося в Святых Дарах при их освящении и раздробляемого для причащения верных (смотреть: Туницкий Н.Л. Древние сказания о чудесных явлениях Младенца Христа в Евхаристии // БВ. 1907. Т. 2. № 5. С. 201-229). Присутствие последней темы сближает толкование со сказанием преподобного Григория Декаполита о чудесном видении сарацина во время литургии (Муретов С.Д. Сказание святого Григория Декаполита о чудесном видении одного сарацина, его обращении в христианство, подвижнической жизни и мученической кончине // ЧОИДР. 1894. Март, Апрель, Май-Июнь. С. 1-28 (отд. паг.)), из-за чего толкование и сказание могут иногда смешиваться друг с другом (Яцимирский А.И. К истории апокрифов и легенд южнославянской письменности // ИОРЯС. 1910. Т. 15. Кн. 1. С. 1-25).

Литургия и анафоры

Под именем Григория Богослова известна литургия, полный текст которой сохранился на коптском (смотреть: Hammerschmidt E. Die koptische Gregoriosanaphora: Syrische und griechische Einflüsse auf eine ägyptische Liturgie. B., 1957. (BBA; 8)) и на греческом (в единственной греко-коптско-арабской рукописи; смотреть: Gerhards A. Die griechische Gregoriosanaphora: Ein Beitr. z. Geshichte d. Eucharistischen Hochgebets. Münster, 1984. (LQF; 65)) языках. Литургия написана в своеобразной манере: прозаические разделы чередуются с поэтическими. Молитвы литургии обращены ко Второму Лицу Пресв. Троицы; некоторые из них содержат откровенно монофизитские выражения. Эта литургия с большой степенью вероятности Григорию Богослову не принадлежит даже частично, что видно не только из богословского содержания, но и из филологических особенностей ее текста (смотреть: Engberding H. Die Kunstprosa des eucharistischen Hochgebets in der griechischen Gregoriosliturgie // Mullus: FS f. Th. Klauser / Hrsg. A. Stuiber. Münster, 1964. S. 100-111). Ее богослужебное использование исторически известно лишь в коптской Церкви, где эта литургия доныне совершается в дни Господских праздников (подробнее смотреть в статье Коптская Церковь, раздел «Богослужение»).

Иные анафоры с именем Григория Богослова (не совпадающие с коптско-греческими) известны в армянских (смотреть: Ferhat P. Denkmäler altarmenischer Meßliturgie. 1: Eine dem hl. Gregor von Nazianz zugeschriebene Liturgie // Oriens Chr. 1911. N. S. Bd. 1. S. 204-214) и сирийских (смотреть: Hausherr I. Anaphora Syriaca Gregorii Nazianzeni // Anaphorae Syriacae. R., 1940. T. 1. Fasc. 2. P. 98-147) традициях. 4 из 20 эфиопских анафор, надписанные именем «Григорий», в некоторых рукописях также атрибутируются Григорием Богословом (наряду со священномучеником Григорием Просветителем, святителем Григорием Нисским, епископом Григорием Александрийским).

В рукописях Григория Богослова также приписывается составление других текстов: литургического экзорцизма (Schneider S. Egzorcyzm przypisany siv Grzegozowi z Nazyanzu // Eos. Warsz., 1907 год. T. 13. S. 135-149; Delatte A. Anecdota Atheniensia. Liège, 1927 год. Vol. 1. P. 238-250), который, впрочем, может быть атрибутирован святителю Григорию Чудотворцу; энкомия Святому Кресту (CPG, N 355), известному в древнерусских и армянских традициях (в армянской традиции известно также слово на праздник Входа Господня в Иерусалим, смотреть: Coulie B. e. a. Un texte sur l'Entrée du Christ à Jérusalem attribué à Grégoire de Nazianze en arménien / Ed. B. Coulie // Studia Nazianzenica [Pt.] 1. Turnhout e. a., 2000. P. 185-199. (CCSG; 41 [CN; 8])); ряда других прозаических и поэтических произведений (CPG, N 3056-3057; 3060-3063; 3081-3095).

Переводы сочинений Григория Богослова на славянский язык до XIX века, рукописная и старопечатная традиция

В X веке сборник слов Григория Богослова дважды переводился в Болгарии. Первоначально был выполнен перевод сборника из 13 слов, не получивший заметного распространения в славянской традиции и представленный русским списком XI века (РНБ. Q. п. I. 16 - Коцева Е. Най-ранният кирилски препис от слова на Григорий Богослов // Българско средновековие: Българо-съветски сб. в чест на 70-годишнината на проф. И. Дуйчев. София, 1980. С. 240-252). Вскоре был сделан перевод сборника из 16 слов литургической коллекции, частично использовавший (с исправлениями) предыдущий (8 слов в этом сборнике были общими со сборником из 13 слов). Он представлен рядом русских списков XIV века (ГИМ. Син. 43; Чуд. 11; РГБ. Троиц. 8) и позднейшими; текст слов Григория Богослова сопровождается в них толкованиями митрополита Никиты Ираклийского, переведенными на Руси не позднее середины XII века. Вероятно, к X веку относится и перевод так называемого Алфавитаря - стихотворения с именем Григория Богослова в заглавии и азбучным акростихом (который в славянской версии частично сохранился) в русском списке XI века при Пандектах Антиоха Черноризца (ГИМ. Воскр. 30 перг., л. 309 об.- 310 - Карийский Н.М. Византийское стихотворение Алфавитарь в русском списке XI века // ИОРЯС. Л., 1930. Т. 3. С. 259-268). Ряд фрагментов поучений и посланий Григория Богослова, озаглавленных «(Григория) Богословца» и «Феологово», содержится в Изборнике, переведенном и составленном для болгарского царя Симеона (913-927), сохранившемся в русском списке 1073 года и большом числе позднейших копий (Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 года). София, 1991 год. Т. 1. С. 274, 291, 362-363, 406, 421, 428-429, 436-440, 546-548, 578, 597-600, 607, 615-616, 620-621, 635, 699-702). Не позднее 2-й четверти XIV века на Афоне или в Болгарии был осуществлен новый перевод сборника из 16 слов Григория Богослова, получивший широкое распространение во всех ветвях славянской рукописной традиции, с толкованиями и без них (книга «Богослов» упомянута в числе переводов известного афонского книжника этого времени старца Иоанна - Повесть о Варлааме и Иоасафе: Памятник древнерусской переводной литературы XI-XII веков / Подгот. текста, исслед., коммент.: И. Н. Лебедева. Л., 1985. С. 65). Старшие датированные списки перевода: сербские, без толкований - 1351 года (Сербия, монастырь Дечаны, № 92), с толкованиями - 1370 года (Новосибирск. ГПНТБ СО РАН. Тихомир. 7), переписан в Хиландаре известным книгописцем монахом Иовом; русские - с XV века. Кроме того, в значительном числе списков первые и последние 8 слов относятся к разным переводам (Буланин. 1984. С. 34-38; Буланин. 1991. С. 143-145; Бруни. 2004. С. 130-138, 150-181). Неизвестно, переводился ли (или редактировался) текст самих слов Григория Богослова при переводе толкований на них, отличных от толкований Никиты Ираклийского, представленных сербским фрагментом 3-й четверти XIV века (ГИМ. Син. 35. Л. 1-7 - Горский, Невоструев. Описание. Отд. 2. Ч. 1. С. 30-31; Буланин. 1991. С. 159-160). Во 2-й четверти XVI века сборник из 16 слов Григория Богослова (с толкованиями) был включен в состав Великих Миней Четьих как единый комплекс под 25 января, а слова на Рождество Христово и на Богоявление помещены дополнительно под соответствующими числами. В XVI-XVII века сборник из 16 слов Григория Богослова («Книга Богослов», «Книга Григорий Богослов») был обязательной принадлежностью (иногда в несколько экземплярах) любой сколь-либо значительной библиотеки Московской Руси (Ундольский В. Опись книгам, в степенных монастырях находившимся, составленная в XVII веке // ЧОИДР. 1848. Кн. 6. С. 13-16, 19, 23, 26, 29, 30, 33, 37, 39; Буланин. 1991. С. 139).

Ряд поучений Григория Богослова (в том числе на Пятидесятницу) был издан Печатным двором в Москве в составе сборника слов отцов Церкви (так называемый Сборник из 71 слова). В 1660 году в составе Анфологиона там же вышли в свет «Четверостишия» Григория Богослова, переведенные иеромонахом Арсением Греком и снабженные им пересказом («толкованиями» - Киселев Н.П. О московском книгопечатании XVII века // Книга: Исслед. и мат-лы. М., 1960. Сб. 2. С. 153; СККДР. XVII в. Вып. 3. Ч. 1. С. 107). В 1665 году слова Григория Богослова были изданы там же в составе сборника переводов Епифания (Славинецкого). Не позднее 1680 года Евфимий Чудовский перевел сборник из 16 слов Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского (ГИМ. Син. 48, 49; СККДР. XVII в. Ч. 1. С. 290), 46 слов Григория Богослова, 2 послания и толкования на книгу Екклесиаста были переведены архиепископом Иринеем (Клементьевским) и изданы в 1798 году в 2 томе Московской Синодальной типографией.