ГРИГОРЬЕВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ - российский живописец, график, сценограф.

Учился в Строгановском училище в Москве (1903-1907) у Д.А. Щербиновского, в петербургской АХ (1907-1913) у А.А. Киселёва и Д.Н. Кардовского. В 1909 году познакомился с Д.Д. Бурлюком, Н.Н. Евреиновым и В.В. Хлебниковым, примкнул к авангардистской группе «Треугольник», участвовал в её выставке «Импрессионисты» (1909), также в выставках «Товарищества независимых» (1912-1913) и других; членов общества «Мир искусства» (с 1917). Иллюстрировал издания по русскому фольклору («Святочные гадания», 1910 год, и других), рисовал (с 1911) для журналов «Сатирикон», «Новый Сатирикон», «Аполлон» и других. Написал (под псевдонимом Борис Гри) роман «Юные лучи» (1912). В 1909 году посетил Норвегию и Швецию, в 1911 году - Австрию и Францию (в Париже посещал академию «Ла-Гранд-Шомьер»). В 1913 году работал в Париже, создал множество акварелей, рисунков и живописных работ на темы парижской жизни, отмеченных артистизмом, иногда пронизанных фантасмагоричностью и ощущением человеческого одиночества («Ночь. Карнавал», около 1913 года, ГРМ, и другие), серию «Женщина» (масло, гуашь, акварель, карандаш; частично издана в альбоме под названием «Intimité», 1918 год). Григорьев - блестящий мастер рисунка, соединивший академическую традицию с авангардом. Графичность присуща и его живописным работам: в них преобладает линия, которая с предельной остротой, граничащей с шаржем, выстраивает форму и в то же время ритмически организует всю плоскость картины. Холодная цветовая гамма вполне соответствует его кристаллоподобным, аналитически-отчуждённым «ледяным» построениям. В 1915-1916 годы исполнил роспись (на темы фьяб К. Гоцци) литературно-артистическое кабаре «Привал комедиантов» в Санкт-Петербурге (совместно с А.Е. Яковлевым и С.Ю. Судейкиным; не сохранилась); участвовал там же в оформлении театрализов. вечеров. С 1916 года работал над циклом «Расея», представляющим в гротескной форме жизнь русской провинции (частично издан в альбоме под тем же названием, тексты П.Е. Щёголева, Н.Э. Радлова и эссе «Линия» Григорьева - 1918 года; тексты А.Н. Толстого, А. Шайкевича, А.Н. Бенуа и Григорьева - 1922 год). Автор множества портретов, отличающихся заострённой характерностью (В.Э. Мейерхольда, 1916 год, ГРМ; Б.М. Кустодиева, М.В. Добужинского, оба 1917 года; Ф.И. Шаляпина, 1918 год, Музей-квартира И.И. Бродского, Санкт-Петербург).

Преподавал в 1-х Государственных свободных художественных мастерских в Москве (1918-1919). В 1919 году эмигрировал, жил в Берлине, с 1921 года - во Франции. Иллюстрировал книги («Детский остров» Саши Чёрного, 1921 год; «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского, 1932-1933 годы, и другие), исполнял портреты (серия - актёры МХТ; изданы в альбоме «Лики России», 1923 год; С.А. Есенина, 1923 год; А.М. Ремизова, 1924 год; М. Горького, 1926 год, Музей-квартира А.М. Горького, Москва; С.В. Рахманинова, 1930 год). Создал циклы, посвящённые Нормандии и Бретани, Латинской Америке (1927-1929), монументальное полотно «Лики мира» (1930). Преподавал в АХ в Сантьяго (Чили; 1928-1929 и 1936-1938), в Русской академии в Париже (1930), с 1931 года в школе на своей вилле в Кань-сюр-Мер (где поселился с 1927); в 1935 году декан нью-йоркской Академии прикладного искусства.

Сочинения: Наброски на песке (Воспоминания) // Color and Rhyme. 1951. № 23; Письма // Наше наследие. 1990. № 4

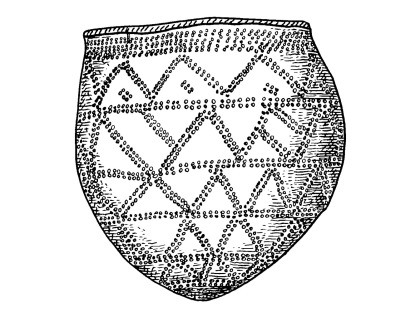

Иллюстрации:

Б.Д. Григорьев. Портрет режиссёра В. Э. Мейерхольда. 1916. Русский музей (С.-Петербург).

Б.Д. Григорьев. Из цикла «Расея». Издание 1918 (Петроград).