ГОСПОДЬ САВАОФ. Одно из имен Божиих в Священном Писании.

Имя (жен. род, мн. ч.) происходит от семитского корня, который встречается, например, в академических текстах ( - народ, во мн. ч.- воины, рабочие). В еврейском языке означает «армия», «воинство». В Септуагинте передается 3 способами: транслитерацией Κύριος Σαβαωθ (чаще всего в Книге пророка Исаии); как Κύριος παντοκράτωρ - Господь Вседержитель (так же передается имя); как Κύριος (или ὁ Θεὸς) τῶν δυνάμεων - Господь сил (обычно в Псалтири).

Еврейский синтаксис позволяет переводить словосочетание как предложение без глагола (Господь [есть] Саваоф), как сочетание глагола с объектом (Он, Который создает воинства; ср.: Пс 32. 6), как 2 существительных, одно из которых является приложением (подобно академическим абстрактным существительным жен. рода с - , передающим функции (Cazelles. 1985. Col. 1125); в этом случае выражение переводится как Господь Воитель), как усилительное абстрактное существительное во множественном числе, обозначающее силу (из такого понимания происходит греческое Κύριος παντοκράτωρ) (Eissfeldt. 1950), как конструкцию, передающую связь или отношение (Господь воинств). Последний, традиционный перевод опирается в том числе на эпиграфические свидетельства и ханаанские глоссы в Амарнских письмах. Под «воинствами» понимали войска Израиля (ср.: 1 Цар 17. 45), небесные существа (напр., 3 Цар 22. 19-23; Пс 102. 19-22; 148. 1-5; Дан 8. 10-13), совет («сонм») святых, окружающих Бога (ср.: Пс 81. 1; 88. 8), или звезды и другие светила (ср.: Втор 4. 19; 4 Цар 23. 4-5), а также все земные и небесные существа (ср.: Быт 2. 1) (см. в ст. Воинство небесное).

Именование «Господь Саваоф» восходит к домонархическому периоду ветхозаветной истории. В качестве культового имени оно упомянуто в святилище ( ) в Силоме (1 Цар 1. 3, 11), прежде всего в связи с ковчегом завета (1 Цар 4. 4). Поскольку существование святилища на этом месте прослеживается с конца эпохи средней бронзы, некоторые ученые предполагают, что титул изначально мог употребляться по отношению к местным ханаанским божествам - Решефу, Ваалу или Элу (Seow. 1992).

В еврейском тексте Ветхого Завета именование «Яхве Саваоф» (включая варианты) встречается 284 раза (4 Цар 19. 31 не считается, т. к. это исправление (так называемое Qere) масоретов), причем в 121 случае оно не является титулом. Весьма характерно его распределение по книгам Ветхого Завета. Оно полностью отсутствует в Пятикнижии, в книгах Иисуса Навина и Судей и в книгах, написанных в период вавилонского пленения (например, у пророка Иезекииля). В книгах Царств встречается 15 раз, тогда как в Исходе 1-39 оно употребляется 56 (всего в Ис - 62), у Иеремии - 82 (в масоретской версии; в Септуагинте - 12), в Псалтири - 15, у послепленных пророков Аггея - 14, Захарии - 53, Малахии - 24 раза. В межзаветной литературе оно практически не встречается (в Свитках Мёртвого моря только однажды в 1QSb 4. 25).

Эти данные позволяют искать связь имени Господь Саваоф с богослужением иерусалимского храма. Самый характерный пример - его употребление в составе песни серафимов у пророка Исаии (Ис 6. 3; ср.: 6. 5). Господь Саваоф называется «живущим на горе Сионе» (Ис 8. 18; ср.: Зах 8. 3), а Иерусалим - Его городом (Ис 47. 9), «сидящим на херувимах» (1 Цар 4. 4; 2 Цар 6. 2; 1 Пар 13. 6; Ис 37. 16). Такой трон из херувимов был в храме Соломона (3 Цар 6. 23-28), причем ковчег завета служил подножием для невидимо восседающего на этом троне Бога (1 Пар 28. 2; ср.: Пс 98. 5; 131. 7). Этот образ связан с наименованием Господа Саваофа Царем (например, Пс 23. 10; Иер 46. 18; 48. 15; 51. 57). Помимо всемогущества и царской власти имя Господь Саваоф связывается с творением мира (Ам 4. 13; Иер 10. 16) и эсхатологической войной (Ис 13. 4; 31. 4). В пророчестве Исаии говорится, что Господь Саваоф воцарится на Сионе (Ис 24. 23) и сделает там трапезу для всех народов (Ис 25. 6). Все народы будут приходить к Господу Саваофу на праздник Кущей (Зах 14. 16-17) и приносить дары (Ис 18. 7).

В христианской традиции имя Господь Саваоф употребляется в Новом Завете (ветхозаветные цитаты в Иак 5. 4 и Рим 9. 29) и в литургических текстах (см. Sanctus). Особое значение ему придавали гностики - сифиане и офиты; оно также встречается в текстах из Наг-Хаммади: «Ипостась архонтов», «Апокриф Иоанна», «О происхождении мира» (Fallon. 1978). Кроме того, найдены еврейские и греческие амулеты и тексты с магическими заклинаниями, содержащие это имя. Связь имени Господь Саваоф с поздним фригийско-фракийским культом Сабазия является спорной (Johnson. 1978).

Иконография

Господь Саваоф. Роспись Архангельского собора в Московском Кремле. 1564 - 1565 годы.

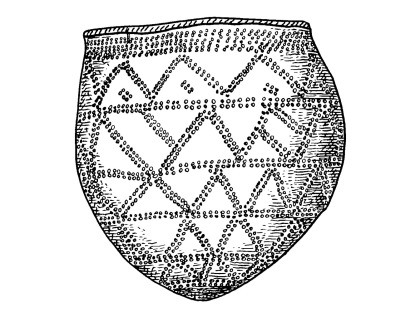

В византийском искусстве с именем Господа Саваофа не связывается какая-либо иконография. Изображения, сопровождающиеся надписью: «Господь Саваоф», появились в русском искусстве в XVI веке. В основе иконографии лежит образ Иисуса Христа Ветхого денми: Господь, благословляющий обеими руками, или со свитком, с державой, реже с книгой в руке, в белых одеждах, складки хитона обычно написаны розовой краской, а гиматий - зеленой, волосы лежат по плечам, нимб звездчатый, в виде 2 пересекающихся ромбов синего и красного цветов (подобные нимбы, встречающиеся в изображении Ангела-Софии (например, фигурки, сопровождающие евангелистов в росписи церкви Успения на Волотовом поле близ Новгорода (80-е годы XIV века, разрушена), на тверских царских вратах (XIV века, ГТГ), называют «софийные»).

Один из первых примеров такой иконографии представлен на иконе «Страшный Суд» (XVI век, ГТГ): Господь Саваоф изображен несколько раз в каждой из 4 композиций иконы. На 1-м клейме «И почи Бог в день седьмый» - спящий на ложе, с распятием в руках и в короне (композиция «Престол благодати»), с сосудом в руках (композиция «Отослание Христа в мир»); на 2-м клейме «Единородный Сыне» - поясное изображение в медальоне; на 3-м клейме «Во гробе плотски» - Господь Саваоф со свитком в руках восседает на престоле рядом с воскресшим Христом, сидящим одесную, между Ними Святой Дух в звездчатом медальоне (композиция «Новозаветная Троица», или «Сопрестолие»); на 4-м клейме «Приидите, людие» - Господь Саваоф на престоле херувимском, во славе, с символами евангелистов, с раскрытой книгой в руках. На иконе «Страшный Суд» (середина XVI века, ГТГ) Господь Саваоф на престоле изображен дважды: в небесах в окружении сил небесных и отсылающим Христа на Суд, в обоих случаях в руках - развернутый свиток. Такой же образ на иконе из Сольвычегодска (1580-1590 годы, СИХМ). Образ Господа Саваофа получил широкое распространение на иконах, в стенописи и книжной миниатюре. В храмовых росписях в этот период он занял особое место - в куполе вместо традиционного изображения Господа Вседержителя. В росписи центрального купола соборов Архангельского в Московском Кремле (1564-1565 годы), Успенского в Свияжске (60-е годы XVI века), Смоленского в московском Новодевичьем монастыре (1598 год) представлена композиция «Отечество», где образ Господа Саваофа соответствует Ветхому денми в византийской иконографии. В перечисленных выше композициях Господь Саваоф, как и Ветхий денми, ассоциируется с первой Ипостасью Святой Троицы.

Поясное изображение Господа Саваофа находится в юго-восточном малом куполе Благовещенского собора Московского Кремля (после 1547 года), в куполе Троицкой (ныне Покровской) шатровой церкви Александровской слободы (70-е годы XVI века), в центральном куполе церкви Святой Троицы в Вязёмах (конец XVI века), в конхе диаконника собора Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле (1563 год).

Иконы «Отечество» с Господом Саваофом становятся средником праотеческого ряда иконостасов (например, в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря, Успенском соборе Московского Кремля, Троицком и Успенском (икона «Новозаветная Троица - Сопрестолие») соборах ТСЛ), а также встречаются в виде небольших аналойных образов (иконы XVI века, СПГИАХМЗ). Различные варианты изображения Господа Саваофа в небесном сегменте, сидящего на престоле или на херувимах, в композициях «Отечество» и «Новозаветная Троица», или «Сопрестолие», встречаются на многих иконах: «Благовещение» (1558 и 1580-1590 годы - обе в СИХМ; 1603 год, ПГХГ); «Рождество Богородицы» (начало XVII века, ГМЗК); «Покров Богородицы» (XVII век, СПГИАХМЗ); «Сошествие Святого Духа на апостолов» (1682 год, Симон Ушаков, Троицкий собор ТСЛ); «Воскресение - Сошествие во ад» (40-е годы XVII века, ЯХМ); «Сретение», «Крещение» (XIX век, частное собрание). Изображения Господа Саваофа включаются в сложные композиции, основанные на текстах псалмов и литургических песнопений: «Богоматерь Гора Нерукосечная» (конец XVI века, СИХМ); «Что Тя наречем» (середина XVII века, ЦМиАР); «Отрыгну сердце Мое слово благо» (2-я половина XVI века, ЦМиАР); «Богоматерь Непроходимая Дверь» (2-я половина XVII века, ГРМ); «Державная икона Божией Матери» (XIX век, церковь Казанской иконы Божией Матери в Коломенском) и др.

На миниатюрах XVI века, прежде всего в Лицевом летописном своде и Годуновских Псалтирях, Господь Саваоф изображается в «небесах» благословляющим, часто с державой в левой руке. Господь Саваоф как Творец мира представлен в сценах «Творения» в цикле «Бытие» в росписи церкви во имя Святой Троицы в Вязёмах, в церквах во имя святителя Николая (Николы Мокрого) в Ярославле (1673 год) и в честь Воскресения Христова в Ростовском кремле (1675 год) и в Тутаеве (1679-1680 годы).

В XVII-XVIII веках образ Господа Саваофа встречается в росписях балканских храмов: в композициях «Отечество» в церкви великомученика Георгия Полошского монастыря (Македония, 1609 год), «Сопрестолие» в церкви монастыря Драгомирна (Румыния, 1607-1609 годы).

Образ Господа Саваофа был запрещен на Большом Московском Соборе 1666-1667 годов как несоответствующий православному вероучению, поскольку, согласно соборным определениям, являл собой попытку изображения Бога Отца - неизобразимой первой Ипостаси Святой Троицы. Однако, несмотря на запрет, иконы так называемой новозаветной Троицы - «Отечество» и «Сопрестолие», в композицию которых входит образ Господа Саваофа, продолжали создаваться, помещались в иконостасы центральных соборов (Успенский собор Московского Кремля), украшали интерьеры храмов (Троицкий собор ТСЛ). Следует отметить, что, несмотря на отчетливую символическую связь с представлением о первой Ипостаси, рядом с подобными изображениями не встречается надпись: «Бог Отец».

Понимание именования «Господь Саваоф» может совпадать с именованием «Господь Вседержитель» («Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель…» - Ам 5. 16) и относиться и к Святой Троице, и к Богу Отцу, и к Иисусу Христу, как в надписи, сделанной вокруг изображения Господа Вседержителя в росписи церкви Успения Пресвятой Богородицы на Волотовом поле близ Новгорода: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнивый небо и землю славы Твоею...» (см.: Ис 6. 3; Мф 21. 9). Широкое распространение иконографии Господа Саваофа обусловило его соотнесение с Иисусом Христом. Образ Господа Саваофа, как и Ветхого денми, могла сопровождать надпись: IC XC (например, на миниатюре «Сотворение человека» из сборника «Палея историческая, Апокалипсис с толкованием, изложение судных дел еретиков Ивана Висковатого и Матвея Башкина», 2-я четверть XVII века, ИРЛИ (ПД). Древл. Л. 23). На гравюрах Библии Василия Кореня (1692-1696 годы), в сценах «Сотворение мира», Творцом представлен Ангел со звездчатым нимбом, надпись: «Господь Саваоф». Таким образом, изображение Господа Саваофа принадлежит к таким символическим образам, как Ветхий денми, Ангел Великого Совета, София Премудрость Божия, которые основаны на различных текстах Ветхого Завета и широко представлены в византийском и древнерусском искусстве.

Иллюстрации:

Господь Саваоф. Икона из праотеческого ряда. Мастер Ждан Дементьев. 1630 год (КБМЗ);

Страшный суд. Икона. Начало XVI века (ГТГ);

Господь Саваоф. Роспись Архангельского собора в Московском Кремле. 1564 - 1565 годы;

Господь Саваоф. Роспись Спасо-Преображенского собора Спасского монастыря в Ярославле. 1563 - 1564 годы.

Дополнительная литература:

Gerstinger H. Ueber Herkunft und Entwicklung der anthropomorphen byzant.-slav. Trinitätsdarstellung des sogenannten Syntronoi und Paternitas Typus // FS W. Sas-Zaloziesky zum 60. Geburtstag. Graz, 1956;

Ретковская Л. С. О появлении и развитии композиции «Отечество» в русском искусстве // Древнерусское искусство XV - начала XVI века. М., 1963. С. 235-262;

Onasch K. Ketzergeschichtliche Zusammenhänge bei der Entstehung des anthropomorphen Dreieinigkeitsbildes der byzant.-slav. Orthodoxie // Bsl. 1970. Т. 31. N 2. S. 229-243;

Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. П., 1989. С. 315-352;

Иконы из частных собраний: Русская иконопись XIV - начала XX века.: Кат. выст. М., 2004. № 87, 89.