ГОРНОСТАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ - архитектор-художник, археолог, исследователь древнерусского зодчества.

Внук крепостного мастерового, дослужившегося до главного управляющего Выксунскими металлургическими заводами, И. Р. Баташёва; сын Ивана Максимовича Горностаева (1790-1840 годы), предположительно управляющего в имении Шепелева, к концу жизни - сотрудника «Отечественных записок» П. П. Свиньина; племянник А. М. Горностаева и архитектора Царскосельского дворцового правления Василия Максимовича Горностаева (1795-1856 годы). Приблизительно с 1826 года семья жила в Санкт-Петербурге, где Горностааев окончил с отличием 3-ю гимназию. В 1842-1846 годы в качестве вольноприходящего ученика занимался в архитектурном классе АХ под руководством А. П. Брюллова. Награжден серебряными медалями: в 1844 году - 2-й; в 1845 году - 1-й; в 1846 году получил звание неклассного художника и чин 14-го класса. С 1846 по 1851 годы на собственные средства, изучив несколько языков, совершил путешествие по Италии, Греции, Турции, Палестине, Египту, Франции и Германии для ознакомления с памятниками античности и средневековья (в некоторых местах был первым из русских архитекторов) и литературой по истории зодчества. По возвращении в Санкт-Петербург в 1851 году занялся частной практикой. В 1854 году был удостоен звания академика архитектуры за проект «Почтамт в столичном городе».

Горностаев являлся членом Общества поощрения художеств, Московского архитектурного общества, РАО (с 1861 года), по поручению которого производил историко-археологические изыскания, прежде всего церковного зодчества в Новгородской и Псковской губерниях (1858-1859 годы, с П. И. Савваитовым; в 1868 году исправлял древние крепостные стены), в ряде западных губерний (1864, с Д. М. Струковым) (часть рисунков и обмеров хранится в ГНИМА). Был известен как рисовальщик и акварелист: в 1860 году за поднесенный императрице Марии Александровне альбом рисунков получил в награду бриллиантовый перстень, за «рисунки древних зданий» был удостоен Большой золотой медали на Московской политехнической выставке (1872).

Горностаев был заведующим Музеем православославного иконописания (до 1861 года), основанным в 1856 году в Санкт-Петербурге при АХ. При Горностаеве со складов МВД в музей поступили древности, конфискованные у старообрядцев; собрание предметов церковной старины с хоров собора Святой Софии в Новгороде, в т. ч. бронзовый хорос XII века, «халдейская пещь» XVI века, резные фигуры новгородских святителей XVI-XVII веков; часть афонской коллекции П. И. Севастьянова.

Наибольшей известности Горностаев достиг в области педагогической деятельности и популяризации истории искусства в различных слоях русского общества. С 1860 по 1874 годы он преподавал историю изящных искусств в АХ, с января 1860 года - в звании профессора. На основе своих лекций составил первый в России сводный курс истории искусств, за который АН присудила Демидовскую премию (1862). Лекции Горностаева были литографированы (Древнехристианское искусство. СПб., 1864. Отд. I; Визант. искусство. СПб., 1864. Отд. II; Латинский стиль. СПб., 1864. Отд. III; История искусства средних веков: Романский стиль. СПб., 1864; История искусства средних веков: Живопись и скульптура готической эпохи. СПб., 1864; История искусства в Зап. Азии. СПб., 1866; История искусства в М. Азии. СПб., 1870; и др.). Горностаев изучал историю костюма (История костюма в древнехристианской и византийской эпохи. СПб., 1864 (литогр.), и др.), опубликовал географический очерк Греции (СПб., 1873). Для средних классов АХ составил ряд курсов (Краткое изложение первых правил начертательной геометрии. СПб., 1862; Главнейшие правила перспективы. СПб., 1863; Теория теней. СПб., 1863). Горностаев часто сопровождал своих учеников в Эрмитаж, уделял особое внимание знакомству с образцами русского национального стиля. В 1870 году он стал основателем и заведующим художественно-промышленными классами при Санкт-Петербургской рисовальной школе для вольноприходящих при Обществе поощрения художников.

С 1856 до 1870 годов Горностаев являлся сотрудником Императорской Публичной библиотеки, работал преимущественно под рукодводством своего родственника (мужа сестры) и друга В. И. Собольщикова в Отделении изящных искусств и технологии. В 1859 году временно ведал строительной частью библиотеки, за что получил благодарность от императора Александра II. Совместно с Собольщиковым Горностаев составил и реализовал проекты Готического зала «во вкусе средневековых монастырских рефекториев» («Кабинет Фауста», 1857-1858 годы) и Нового читального зала в «римско-итальянском стиле» (1859-1862 годы) (современный адрес: пл. Островского, 1). За время службы в библиотеке был награжден орденами святой Анны 2-й степени и святого Станислава 3-й степени.

С 1867 года до конца жизни Горностаев состоял в должности архитектора Санкт-Петербургского университета, где по его проектам была сооружена Ботаническая аудитория (1867), а после передачи университету из военного ведомства здания «для игры в мяч» (современный адрес: Университетская наб., 7-9) - его реконструкция с устройством одного из самых больших в России Библиотечного зала и Физического кабинета (1872-1873 годы). Другие петербургские проекты: перестройка доходного дома (набережная канала Грибоедова, 115; 1868 год), решетка сада Ф. К. Сан-Галли (Лиговский пр., 62; 1873); фонари на Мало-Конюшенном и Театральном мостах.

Наибольший интерес в творчестве Горностаева представляют 2 проекта соборных храмов в провинциальных монастырях, связанные с именем святителя Игнатия (Брянчанинова), лично знавшего Горностаева, и осуществленные после кончины зодчего. Проект собора в честь местночтимой Иверской иконы Божией Матери в Николо-Бабаевском монастыре Костромской (ныне Ярославской) епархии был составлен Горностаевым в соответствии с «величественной идеей нового храма» святителя Игнатия, поселившегося на покое в 1861 году в монастыре. В Министерстве путей сообщения и публичных зданий находили, что «архитектурные линии в нем слишком смелы, чтобы могли быть благонадежно исполнены», и проект удалось согласовать только после личного объяснения архитектора. 21 мая 1865 года он был одобрен императором Александром II. Это единственный достоверно известный случай непосредственного контроля святителя Игнатия за архитектурным обликом храма. «Над построением храма очевиден перст Богоматери»,- писал святитель Игнатий. Средства на постройку были изысканы благодаря усилиям преемника святителя Игнатия и его духовного сына архимандрита Иустина (Татаринова), председателя строительной комиссии, его брата П. А. Брянчанинова и подрядчика каменных работ ярославского мещанина И. Ф. Федотова. Постройка храма велась под наблюдением Санкт-Петербургского архитектора П. С. Садовникова. Впоследствии архимандрита Иустин и монаха Василий (Федотов) были погребены в соборе, монах Павел (Брянчанинов) - у его паперти.

Стиль постройки (1865-1877, отделка до 1895 года), отличавшейся традиционной для эклектики дробностью форм, трудно поддается определению, хотя в нем преобладают русские мотивы XVII века. По внешнему виду находили сходство собора с храмом Воскресения Христова в Иерусалиме. 2-этажный храм имел в плане форму креста, был увенчан грандиозным 3-ступенчатым световым барабаном над средокрестием и возвышающейся над ним массивной луковичной главой, по форме и отделке напоминающей царский венец. Зап. фасад храма с входом, обрамленным перспективным порталом, а также входы, расположенные в ризалитах боковых фасадов, фланкировали 3-ярусные, увенчанные шатрами башни, к-рые поддерживали ступенчатую композицию центральной главы. В нишах фасадов и киотах купола были помещены изображения святых, в киотах главы - изображения 12 наиболее чтимых икон Божией Матери. В храме было 4 престола: на верхнем этаже центральный освящен в честь Иверской иконы Божией Матери (8 сентября 1877 года), придельный - в честь Нерукотворного образа Спасителя и во имя мц. Александры (8 мая 1893); на нижнем этаже центральный - в честь Рождества Христова (22 янв. 1889), придельный - в честь Сретения Господня и во имя сщмч. Игнатия Богоносца (26 января 1889). В 1894-1895 годах артелью Н. М. Сафонова была выполнена роспись. Собор разрушен в 30-х годов XX века.

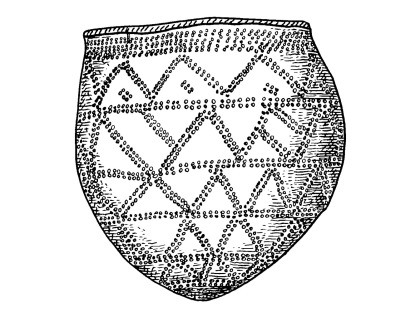

При посредничестве Брянчанинова Горностаев создал проект храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Усть-Медведицком монастыре области Войска Донского (современный город Серафимович). Игум. Арсения (Серебрякова), посетив Николо-Бабаевскую обитель, получила планы и смету Горностаева, составленные в 1871-1872 годах Первоначально предполагалось повторить архитектуру Иверского собора, но реализованный проект не имеет с ним общих характеристик. С весны 1874 года начались строительные работы, 23 июня 1874 года состоялось освящение места для постройки, в 1875 году, уже после кончины Горностаева - закладка собора. Строительство велось под наблюдением игумении (храм впоследствии стал для нее усыпальницей) и войскового архитектора акадеимка А. А. Ященко, он же составил проект внутренней отделки; иконостас спроектировал архитектор П. П. Зыков 1-й, иконы написаны в Троице-Сергиевой лавре. В 1885 году были освящены главный престол в честь Казанской иконы Божией Матери и 2 придела: во имя апостолов Петра и Павла (архимандритом Иустином (Татариновым)) и во имя мученника Василия Анкирского.

Собор имеет план в форме латинского креста, западная часть которого - протяженная трапезная с притвором - соответствует типу 3-нефной базилики. С востока к основному объему примыкают 3 сильно вынесенные граненые апсиды, центральная из к-рых достигает высоты храма. Над средокрестием приподняты стены четверика, увенчанного пятиглавием со шлемовидными куполами (4 малые главки утрачены, центральная глава - на световом 8-гранном барабане). В отделке преобладают романские и византийские элементы, полуциркульные завершения. Фасады воспроизводят формы позакомарного покрытия; центральная часть западного рукава перекрыта 2-скатной базиликальной кровлей. Прясла и угловые части фасадов оформлены полуколонками с кубоватыми капителями. Богато профилированный карниз делит фасады на 2 яруса. В верхнем помещены большие полуциркульные окна; на фасадах западного, северного, южного рукавов креста - композиции из 3 окон, среднее из к-рых выше 2 боковых, обведенных единым архивольтом. В пряслах нижнего яруса - малые двойные, разделенные полуколонками полуциркульные окна. Широко применен лекальный кирпич, из которого, в частности, выложены разнообразные кресты на фасадах, применены также сухарики, валики, поребрик. В интерьере выделяется решение трапезной: центральный неф в 2 раза шире боковых и отделен от них 2 рядами колонн, между которыми переброшены высокие арки. Отделку 6 колонн белого итальянского мрамора с «византийскими» резными капителями по рисунку Горностаева выполнил петербургский мастер Баринов, росписи в 1884 году - художница Соколова. Цокольный этаж церкви соединен с пещерами. Собор закрыт в 1929 году, в настоящее время восстанавливается, является самым большим из сохранившихся в Волгоградской епархии.

Известны работы Горностаева в области монументальной и мемориальной скульптуры: проект памятника 1000-летию России в Новгороде (1860, 2-я премия), надгробия М. И. Глинки на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры (1859-1860, скульптор Н. А. Лаверецкий, перенесено с утратами) и А. М. Горностаева в Троице-Сергиевой пустыне (после 1862), проект памятника князю Димитрию Пожарскому в Суздале (1865, не осуществлен).

Напряженная деятельность подорвала здоровье Горностаева; в начале 1874 года врачи предписали ему после перенесенного инсульта немедленно отправиться за границу. Уже получив от АХ увольнение и средства для поездки, Горностаев скоропостижно скончался. Похоронен на Шуваловском кладбище Санкт-Петербурга рядом с Собольщиковым, могилы утрачены.

Иллюстрации:

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Усть-Медведицком мон-ре в г. Серафимович. 1874-1885 гг.

Архив:

Архив РНБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 21 (1856);

РГИА. Ф. 789. Оп. 2. 1858. Д. 136а;

ГА Ростовской обл. Ф. 226/487. Оп. 3. Св. 422. Д. 7683.

Дополнительная литература:

Стасов В. В. Иван Иванович Горностаев // Собр. соч. СПб., 1894. Т. 2. Отд. 4. Сб. 139-150;

Надгробный памятник // Зодчий. 1874. С. 54;

Биогр. сведения о членах Имп. АХ и вообще художниках, умерших в 1873-1875 гг. СПб., 1876. С. 8-13;

Правдин Д. Н. Ист. очерк Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского девичьего мон-ря Донской обл. Ярославль, 1885;

Соловьев А. И. Николаевский Бабаевский мон-рь Костромской епархии. Кострома, 1896;

Кондаков С. Н. Юбил. справ. Имп. АХ, 1764-1914. СПб., 1915. Т. 2. С. 319;

Архитектура СССР. 1939. № 12. С. 71-72;

225 лет АХ СССР: Ретроспект. выст.: Кат. М., 1985. С. 162-163 [портр.].

Автор статьи: Берташ А.