ГОЛГОФА (греч. Γολγοθᾶ) - место в Иерусалиме, где был распят Иисус Христос (Ин 19. 17-42).

Греческий термин «Голгофа». В Евангелиях это название было истолковано как «место Лобное» (греч. τόπος κρανίου; лат. Calvariae locum - место черепа (Мф 27. 33; Мк 15. 22; Лк 23. 33; Ин 19. 17)). Точное происхождение названия этого места не установлено; блаженный Иероним считал, что оно происходит от наименования места, где обезглавливали преступников (Hieron. In Matth. 27 // PL. 26. Col. 209).

В НЗ говорится, что «место, где был распят Иисус, было недалеко от города» (Ин 19. 20; ср.: Евр 13. 12). Здесь «был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен» (Ин 19. 41). Эта гробница принадлежала праведнику Иосифу Аримафейскому (Мф 27. 59-60). Возможно, Голгофой первоначально называли не только почитаемое место, где стоял Крест, на котором был распят Господь, но и весь скалистый участок за стеной Иерусалима. Современная английская исследовательница Дж. Тейлор полагает, что в процессе создания храма Гроба Господня произошел топонимический сдвиг: название обширного района, служившего местом казней, получило более конкретный смысл, закрепившись за небольшим скальным выступом внутри храма Гроба Господня. Именно здесь начиная с эпохи святых равноапостольных Константина и Елены указывает место Голгофы церковная традиция.

Современное местонахождение комплекса храма Гроба Господня и Голгофы в центре Старого города является результатом перепланировки Иерусалима в римскую эпоху: вскоре после распятия Спасителя Голгофа оказалась внутри городской стены, построенной Иродом Агриппой I (40-44 годы). После разрушения Иерусалима императором Титом в 70 году, а затем Адрианом в 135 году новый римский город Элия Капитолина (Colonia Aelia Capitolina) был построен далее к северу, таким образом место Голгофы оказалось не просто в городе, а в центре его новой планировки.

Археологические раскопки 2-й половины ХХ века и другие исследования в районе храма Гроба Господня и в прилегающих районах города (Муристан) позволили существенно прояснить топографию и морфологию района Голгофы (Kenyon. 1974; Lux. 1972; Corbo. 1981-1982). Раскопки 60-80-х годов вблизи Голгофы установили, что до конца I века по Р. Х. никаких жилых построек в ее районе не было, с VII века до Р. Х. склон холма Гарив, к которому принадлежит Голгофа, служил огромной каменоломней. Карьеры этих разработок занимают весь участок храма Гроба Господня и Муристана. В I веке до Р. Х. добыча прекратилась и ландшафт района выровняли, подсыпав грунта, в т. ч. и в каверны каменоломен. Насыпную почву культивировали, разбив на ней сад (эти участки перемежались с голой скалой), уровень которого примерно совпадает с уровнем пола современной базилики (около 10 м ниже первоначальной линии склона горы, около 760 м над уровнем моря). Сад ограничивали скалы, особенно высокие с запада и юга, причем в западной скале были высечены по крайней мере 2 гробницы: одна с аркосолием (гробница Спасителя), другая с нишами типа «кокким» (известна как «гробница Иосифа Аримафейского»). Восточная и южная стороны сохранили связь со склоном горы, причем скала на юге возвышалась над садом в виде пика - место, идентифицируемое ныне как Голгофа.

При строительстве римского города сад и прилегающие каменные гряды вновь засыпали большим слоем грунта, подняв уровень до первоначальной отметки склона и создав род искусственной платформы, на которой был возведен Капитолий. Согласно Евсевию Кесарийскому, находящаяся рядом с Голгофой гробница Спасителя была засыпана при строительстве языческого храма (Euseb. Vita Const. III 26). Блаженный Иероним сообщает, что на месте распятия Спасителя при императоре Адриане была возведена статуя Венеры (Hieron. Ep. Paul. 58. 3 // PL. 22. Col. 581).

Раскопки фиксируют множество элементов, связанных с организацией теменоса Капитолия эпохи императора Адриана, его сносом и возведением комплекса эпохи императора Константина (Corbo. Vol. 1. P. 33-37; Vol. 2. Table 28; Vol. 3. Photos). Находки предметов, относящихся к языческим культам, позволяют локализовать на Голгофе небольшое святилище при храме Венеры: восточнее скалы Голгофы в строительной подсыпке найдена монета императора Гелиогабала, небольшой алтарь для возлияний, головка женской статуэтки из глины, глиняная рыбка и др.- эта засыпка, видимо, датируется временем уничтожения языческого святилища.

Голгофа была вновь откопана и стала объектом почитания при императоре Константине I Великом. Под контролем святителя Макария, епископа Иерусалимского, в 325 году Капитолийский храм и теменос (священный участок) были снесены, их остатки удалены, а садовая терраса с памятниками евангельских событий архитектурно оформлена. В скальном участке склона с запада открылись 2 древние гробницы, а на южной стороне над общей поверхностью выступила скала Голгофы. Для того чтобы изолировать гробницу Христа, ее отделили от массива скалы с запада и севера, окружили ротондой храма Воскресения и построили рядом здание епископии Иерусалима; сохранившиеся возвышенности с востока и юга подтесали, создав род 4-сторонних пилонов (Corbo. Vol. 2. Fig. 41).

В результате общая топография этого участка при императоре Константине Великом существенно изменилась: Голгофа стала возвышаться одиноким утесом на фоне стен грандиозной базилики и была видна с южной и восточной сторон трипортика (внутреннего двора базилики, с 3 сторон окруженного колоннадой). Базилика получила название Мартириум («место свидетельства»). Паломница Эгерия (конец IV века) пишет о «большой церкви, которая зовется Мартириум... потому что находится на Голгофе, то есть за Крестом, где пострадал Господь» (Eger. Itiner. 30. 1). Раскопки показали, что западная стена южного нефа Мартириума перекрывала прямой доступ к скале Голгофы. Строители окружили свободно стоявшую Голгофу округлой или многоугольной в плане кладкой, по линии которой расположили ограду, покрытую золотом и серебром, упоминаемую паломниками (при этом использовали одну из стен эпохи императора Адриана, которая обеспечивала устойчивость скалы). Согласно Иерусалимскому бревиарию (начало VI века), на вершине скалы был водружен золотой крест, украшенный драгоценными камнями (Brev. Hieros. 2), пожертвованный византийским императором Феодосием II около 427 года (Theoph. Chron. P. 86).

Изменение формы скалы Голгофы с IV по XX века. было связано с ее почитанием и символическим оформлением: от нее откалывали камни разного размера и забирали их в качестве реликвий (в церкви Богородицы на горе Гаризим, V-VI века, найден кусок камня с надписью: «От Скалы Святого Кальвария»). Вершина скалы служила для укрепления на ней распятий - здесь имеется, например, углубление, трактуемое как место, где стоял Животворящий Крест. Ранее XI века паломники о нем не упоминают, указывая в то же время, как Паломник из Пьяченцы (около 570 года), на лунку у подножия (Anton. Placent. Itinerarium. 19). В лунке, видимо, крепился золотой крест, стоявший до разграбления города персами в 614 году, а затем замененный серебряным (пропал при разрушении храма Гроба Господня аль-Хакимом). Усилиями паломников лунка расширилась: приводимый русским игуменом Даниилом (начало XII века) ее размер около 38-46×19-27 см, в настоящее время 50 см в диаметре и 40 см в глубину. Отверстий от крестов распятых вместе с Христом разбойников на скале не обнаружено, и при современном состоянии вершины для них нет места (пилигримы искали их уже в ранневизантийскую эпоху, но ни одного упоминания об их существовании нет).

Подъем к вершине Голгофы осуществлялся по ступеням, возможно вытесанным в самой скале: Эгерия пишет о движении паломников «до Креста» и «после Креста»; ступени, ведущие наверх, упомянуты в VI веке Феодосием (около 530 года) (Theodos. De situ Terrae Sanctae. 7) и Паломником из Пьяченцы (Anton. Placent. Itinerarium. 19). В. К. Корбо пишет, что при раскопках, предпринятых Иерусалимским Патриархатом в конце ХХ века, в северной части скалы открыты остатки ступеней вверх по склону, но время их появления неизвестно. Игумен Даниил отметил, что при императоре Константине IX Мономахе пол в верхней церкви Голгофы был вымощен прекрасным цветным мрамором; это в целом подтверждает Теодорих (1172); скорее всего подготовка под мощение XI века сохранилась на северной и западной сторонах скалы Голгофы в виде платформы (или верха ступеней), мощенной мелким камнем; в ее край вмонтирован остаток столбика алтарной преграды, плиты которой могли помещаться в зазор края скалы; в верхнем из 2 сохранившихся слоев обмазки (белом и коричневом) заметно углубление гнезда колонки или пилястры.

До персидского завоевания 614 года скала Голгофы находилась вне церковных сооружений. Она вошла в объем храма Гроба Господня при перестройке, предпринятой святителем Модестом (местоблюститель в 614-628 годах, патриарх Иерусалимский в 630-634 годах). Здесь была построена высокая и богато украшенная «церковь Голгофы», описанная Аркульфом (около 670 года) как 4-угольная, с восточной стороны она соединялась с Мартириумом (Adamn. De locis sanctis. V 1).

Археологические раскопки, проведенные с восточной стороны, показали, что при этом подлинная скала была накрыта архитектурным «футляром». Церковь эпохи святителя Модеста была круглой или многогранной; количество входов не установлено. Сохранились 4 пилястры (возможно, ранее VII века), стоящие почти вплотную к скале, и помещение, возникшее к востоку от скалы. Над Голгофой был тогда же построен сводчатый 4-столпный киворий. Храм по площади был невелик (между пилястрами 3,5-4,5 м), но значителен по высоте (4 м над верхом скалы). Аркульф упоминает помещавшиеся здесь большой бронзовый хорос и огромный серебряный крест, который стоял на 9-10 м выше мощения двора, и впечатление высоты усиливалось небольшим основанием (Ibid. V 1).

После работ XI века и перестройки эпохи крестоносцев Голгофа приобрела форму, которая существенно не изменилась до настоящего времени: были значительно развиты ее восточной и западной части. Вход в храм был через внешний лестничный марш и «капеллу франков» (современная часовня Cовлечения одежд); позднее добавили 2 марша лестниц с запада, позволявшие легко организовать движение паломников. Для того чтобы соединить Голгофу с Гробом Господним в одну церковь и включить в общий ансамбль, построили 2-этажную капеллу в восточной половине южного крыла трансепта с 4 травеями и крестовыми сводами. Это архитектурное оформление часовни Голгофы сохранилось, но от мозаик уцелел лишь один фрагмент на своде (композиция «Вознесение Господне») и посвятительная надпись 1149 года на фасаде. Теперь паломник, попав в храм Гроба Господня, мог, двигаясь от капеллы к капелле, достичь Голгофы и оставить здесь как свидетельство завершения паломничества тот крест, который нес с собой во время путешествия. Теодорих (1172) утверждает, что видел на Голгофе множество крестов, принесенных паломниками, стражи Голгофы сжигали их в пасхальный вечер.

Современный вид Голгофа приобрела в результате общего ремонта храма Гроба Господня после пожара 1808 года. Помимо наружной лестницы с улицы, которой практически не пользуются, ведущей в католическую часовню Совлечения одежд (10-я остановка католического Крестного пути), наверх поднимаются 2 лестницы: правая, сразу от дверей храма, и левая, со стороны кафоликона (сооружена в 1810 году). Храм Голгофы разделен массивными колоннами на 2 придела: православный (левый) и католический (правый). В главном православном приделе над местом, где был водружен Честной Крест, сооружен беломраморный престол с пилястрами из розового мрамора. Отверстие, где был установлен Крест, обрамлено серебряным кругом. Справа и слева от престола в застекленных проемах видны серая каменная поверхность Голгофы и трещина, прошедшая через всю скалу в результате землетрясения в момент смерти Спасителя (Мф 27. 51). За престолом - высокое Распятие с предстоящими Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном Богословом.

Исследования 1988 года, когда с вершины скалы была снята мраморная облицовка 1810 года, показали, что Голгофа - узкий выступ скалы, поднятый в высоту над окружающей поверхностью на несколько метров (12,75 м с востока, 8,97 м с севера, 5 м с запада), причем его верхушка заостренная. Скала состоит из известняка светлых оттенков с красными прожилками (с прослойками «царского камня»), средневековые паломники описывают их как следы крови Христовой, стекавшей со скалы на череп Адама. Значительная часть Голгофы стоит над выработанным карьером и почти пуста изнутри.

Правый францисканский придел, 11-я остановка католического Крестного пути, был отреставрирован в 1937 году по проекту итальянского архитектора А. Барлуцци. На стенах придела выполнены мозаики «Пригвождение ко Кресту» и «Жертвоприношение Авраама». Серебряный алтарь с композицией «Пригвождение ко Кресту» (мастер Д. Портиджани) был подарен в 1588 году тосканским герцогом Фердинандо Медичи. Слева от него, под аркой, отделяющей католическая часть Голгофы от православной, находится небольшой францисканский престол Богородицы Скорбящей (Stabat Mater). За престолом помещено скульптурное изображение Богородицы, пронзенной мечом (согласно предсказанию правадника Симеона Богоприимца: «...и Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк 2. 35)). Скульптура является пожертвованием португ. кор. Марии I Браганцы (1778).

Часовня Главы Адамовой

Находится на нижнем уровне храма, под православным престолом Голгофы. Согласно древней христианской традиции, Распятие Спасителя совершилось на месте погребения Адама. Это предание, которое прослеживается с конца IV века, было известно уже Оригену (около 185-254 годов) (Orig. Comm. In Matth. 27. 3 // GCS. Bd. 38. Tl. 2. S. 265. 3) и встречается у других отцов Церкви. Так, Епифаний Кипрский (около 315-403 годов) писал о том, что Христос омыл и очистил Своей кровью кости нашего праотца (Epiph. Adv. haer. 26. 5), об этом же упоминал блаженный Иероним (Hieron. Ep. 46 (44) // PL. 22. Col. 484 sq.). Тогда же в иконографии появился сюжет «Воскрешение Адама» (Bagatti. 1977). Через стеклянное окно в глубине часовни видно расселину, по которой струя крови Христа достигла черепа Адама.

Археологически установлено, что небольшое углубление в скале Голгофы, почитаемое как «могила Адама», в эпоху императора Адриана было закрыто опорной стеной и не могло служить объектом поклонения во II - начале IV веков. Строители эпохи императора Константина Великого разобрали стену на 70 см ниже современного пола пещеры, но архитектурно ее не оформляли (закладка пещеры выходила в нее необработанной стороной). В письменных источниках часовня Адама у подножия скалы упоминается с VII века. Пещера была вырублена искусственно; мнение Корбо о том, что она являлась частью храма Венеры, археологически не подтвердилось: вход в пещеру прорублен через опорную кладку эпохи императора Константина, внутри она не оштукатурена и не имеет граффити раннехрист. эпохи.

Оформление пещеры как святого места усилиями святителя Модеста, патриарха Иерусалимского, возможно, происходило после 614 года; ранневизантийский серебряный экран был похищен в 614 году, что позволило патриарху Модесту разобрать обводную кладку императора Константина при строительстве «храма Голгофы» и расширить «пещеру Адама». Она приобрела размеры 2 м (высота) × 1,5 м (ширина) - минимум, достаточный для отправления церковной службы, поэтому даже тела усопших при отпевании оставляли снаружи, не внося в пещеру. При крестоносцах часовню Адама расширили с востока и устроили здесь усыпальницу латинских королей Иерусалимских. Этот некрополь был разобран при реставрации Н. Комненоса после пожара 1808 года (гробница короля Балдуина V хранится в Музее Греческой Православной Патриархии в Иерусалиме). В 2004 году в часовне устроен престол во имя святого Иоанна Предтечи.

В ранневизантийский период постепенно дополнялись и разрабатывались элементы «сакральной топографии» участка Голгофы. Идея о погребении Адама на Голгофе имела для христиан глубокий смысл: благодаря ей с комплексом Гроба Господня ассоциировались многие мотивы ВЗ, в т. ч. жертвоприношение праведника Авраама. В VI веке сбоку, у подножия Голгофы, был сложен из камней «алтарь Авраама», который описывают Феодосий (Theodos. De situ Terrae Sanctae. 7), Паломник из Пьяченцы (Anton. Placent. Itinerarium. 19) и Аркульф (Adamn. De locis sanctis. V 1).

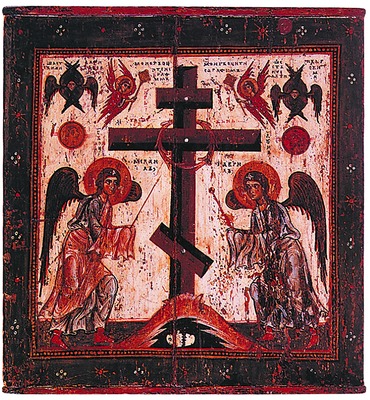

Иконография Голгофы.

Иконография Голгофы обширна, т. к. неразрывна с иконографией Животворящего Креста Господня. Древнейшие изображения и символы Голгофы восходят к IV-V векам. Мозаика V века в церкви Санта-Пуденциана показывает Голгофу как округлую каменистую вершину, увенчанную золотым крестом. Более традиционно изображение Голгофы в виде площадки, на которую с 2 сторон ведут ступени: на византийских монетах (например, императора Феодосия II и Евдокии, 420) - от 1 до 4 ступеней (DACL. Сol. 3096), на паломнических ампулах и флягах - обычно 2-3 ступени (например, на флягах из Монцы и Боббио, V век, музей Studium Biblicum Franciscanum - см.: Barag. 1970). Вероятно, это является отражением реального оформления Голгофы, к вершине которой шли ступени, ставшие известными благодаря иконографии и описаниям паломников. В других случаях Голгофа представлена условно, в виде точки или треугольника под крестом (например, ампула из Музея земли Вюртемберг, Штутгарт; крышка реликвария, Музеи Ватикана).

В иконописи и книжной миниатюре Голгофа изображается в соответствии с Евангелиями как небольшая гора с округлой или острой вершиной, венчаемая крестом (например, Хлудовская Псалтирь, IX век - ГИМ. Греч. 129 д. Л. 4, 19, 67, 86, 98 об.; Киевская Псалтирь, 1397 - РНБ. ОЛДП. F. 6. Л. 47 об.). Обычно форма горы близка к треугольной, иногда с выраженными ступенями на склонах или с лежащей под ней головой Адама (Хлудовская Псалтирь. Л. 72 об.), которая может изображаться в пещере-разломе (Киевская Псалтирь. Л. 36, 92 об., 101, 185). В случае, когда необходимо было изобразить 3 креста, Голгофа могла также иметь 3 вершины (Хлудовская Псалтирь. Л. 45 об.). В поздней иконографии Голгофы с адамовой головой часто служила символом смерти (например, на надгробиях XVIII-XX веков).

В соответствии с апокрифическими сказаниями об адамовой голове (кровь из ран Христа коснулась головы и омыла грех Адама) изображаются потоки крови, льющиеся на череп Адама (мозаика собора монастыря Неа-Мони на острове Хиос, 1042-1056 годы). Изображения Голгофы в византийских и древнерусских памятниках часто сопровождаются буквами, число которых может быть более 100. На русских изображениях чаще других встречаются М.Л.Р.Б., означающие «место лобное рай бысть».

В европейской живописи начиная с позднего средневековья распространяется изображение Голгофы как обширного скалистого пейзажа, позволяющего разместить многочисленных персонажей из композиции на сюжет о Страстях Господних.

Исторические источники:

Itineraria et alia Geographica. Turnhout, 1965. (CCSL; T. 175).

Дополнительная литература:

[Шик К.] Мнение Шика о Голгофе // СИППО. 1893. [Т. 4]. Авг. С. 392-401;

Айналов Д.В. Голгофа и Крест на мозаике IV века // Там же. 1894. [Т. 5]. Февр. С. 80-104; он же. Детали палестинской архитектуры и топографии на памятниках христианского искусства: Голгофская лестница и алтарь Авраама; Гроб Господень и Гефсиманский сад; Иерусалимский храм в мозаике S. Maria Maggiore в Риме // Там же. 1895. [Т. 6]. Июнь. С. 335-361; он же. Расположение главных зданий Константиновых построек по данным письменных источников // Там же. 1903. Т. 14. Ч. 2. № 2. С. 53-115;

Jeremias J. Golgotha. Lpz., 1926;

Lux V. Vorläufiger Bericht über die Ausgrabung unter der Erlöserkirche im Muristan in der Altstadt von Jerusalem in den Jahren 1970 and 1971 // ZDPV. 1972. Bd. 88. S. 185-201;

Coüasnon Ch. The Church of the Holy Sepulchre. L., 1974;

Kenyon K. Digging up Jerusalem. L., 1974;

Hamrick E.W. The 3d Wall of Agrippa I // BiblArch. 1977. Vol. 40. P. 18-23.

Иллюстрации:

Оборотная сторона иконы «Спас Нерукотворный». Прославление Креста. 2-я половина XII века (ГТГ). Архив ПЭ.