ГЕФСИМАНИЯ (греч. Γεθσημανί от евр. - маслодавильня) - местность у подножия Елеонской (Масличной) горы, к востоку от Иерусалима, вблизи долины Иосафата (Кедронской); место молитвы Господа Иисуса Христа перед взятием под стражу и Крестной смертью.

Иисус Христос во время пребывания в Иерусалиме не раз уходил на Елеонскую гору и в Гефсиманский сад, где молился и беседовал с апостолами (Лк 21. 37; 22. 39; Ин 18. 2). Здесь Он провел в молитве ночь с учениками после установления Тайной вечери (Мф 26. 36-56; Мк 14. 32-52; Лк 22. 39-53; Ин 18. 1-12). Попросив 3 избранных апостолов, Петра, Иакова и Иоанна Зеведеевых, бодрствовать вместе с Ним, Христос «ужасался и тосковал» (Мк 14. 33). Он обратился к Богу с молитвой: «Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк 22. 42; ср.: Мф 26. 39; Мк 14. 36). Как показывает евангелист Лука, напряжение Его дошло до кровавого пота (Лк 22. 44). Здесь Христос, принявший волю Отца о Чаше, был предан отступником Иудой Искариотом, к-рый поцеловал Учителя, подав т. о. знак вооруженным слугам иудейских старейшин, кого надо арестовать (Мф 26. 47-50; Мк 14. 43-45; Лк 22. 47-48). (о догматическом содержании евангельского рассказа о Гефсиманском борении см. в ст. Иисус Христос.)

Топография

Евангелисты Матфей (Мф 26. 30) и Марк (Мк 14. 32) определяют Гефсиманию как выделенный участок, владение (χωρίον) на Елеонской горе. Апостол Лука не упоминает Гефсиманию, подразумевая, что события, описываемые Матфеем и Марком, случились в одной из точек (τόπος) на Елеоне (Лк 22. 39). Только апостол Иоанн Богослов говорит о саде или об огороженной местности (κῆπος), однако он не дает названия Гефсимании (Ин 18. 1). Это был, очевидно, огражденный стеной сад (поскольку Иоанн пишет, что Христос вместе с учениками вошел в него), достаточно большой, чтобы Иисус мог оставить апостолов, уведя с Собой только Петра, Иоанна и Иакова Зеведеевых (Мф 26. 37; Мк 14. 32-34), а затем уединиться от них и молиться в одиночестве (Мф 26. 39; Мк 14. 35). Существовали различные традиции, локализующие в Гефсиманию место Моления о Чаше и взятия Христа под стражу.

В настоящее время на территории Гефсимании находятся церкови Успения с гробницей Пресвятой Богородицы (греческая и армянская), Гефсиманский во имя равноапостольной Марии Магдалины монастырь (РПЦЗ), францисканские храм Моления о Чаше на месте Гефсиманской молитвы, Пещера учеников (или Пещера предательства) и сад с 8 маслинами 300-летнего возраста, приобретенный и огороженный францисканцами в XVII века, - небольшая часть евангельского Гефсиманского сада. Местное предание о том, что эти деревья современны евангельским событиям, маловероятно, с точки зрения ученых, занимающихся ботаникой и историей (согласно Иосифу Флавию, воины римского императора Тита срубили все маслины в окрестностях Иерусалима во время осады города (Ios. Flav. De bell. 6. 1. § 1)).

С Гефсиманией связана группа памятников археологии христианской и церковной архитектуры.

Базилика на месте Гефсиманской молитвы

Евсевий Кесарийский упоминает о почитании места молитвы Христа перед Его предательством на мучения у подножия горы Елеон и о том, что верующие стремились прийти туда для молитвы (Euseb. Onomast. 74, 16-18). В Бурдигальском итинерарии (333) указывается, что за восточными воротами Иерусалима, в долине Иосафата, при подъеме к Елеонской горе, с левой стороны находились виноградники со скалой, где Иуда предал Христа, а с правой - пальма, с которой дети срывали ветви во время Входа Господня в Иерусалим (Itiner. Burdigal. 594-595).

Галльская паломница Эгерия (конец IV века) подробно описывает многолюдную процессию и службу на Елеонской горе в ночь с четверга на пятницу Страстной седмицы и упоминает «прекрасную церковь» в Гефсимании: «Когда запел петух, все покинули Imbomon (место Вознесения) и спустились с песнопениями ниже, к месту, где Господь молился... и епископ со всем народом вошел в прекрасную церковь, которая там построена, и сотворили приличествующую месту и дню молитву с подобающим пением. Затем читалось Евангелие, где Он говорит ученикам: «Следите, дабы не впасть вам во искушение», а по окончании чтения снова молились». После этого процессия двинулась в Гефсиманию, которая была освещена 200 подсвечниками и где читалось Евангелие о взятии Христа под стражу, а затем направилась в город (Eger. Itiner. 36, 1-3). Блаженный Иероним (390), редактируя текст Евсевия, добавляет, что на месте Гефсиманской молитвы была поставлена церковь (Hieron. Onomast. 75, 18-19). Гефсимания изображена на мозаичной карте из Мадабы (2-я половина VI века).

Иерусалимский Бревиарий VI века (Breviarius de Hierosolyma. 7) отмечает, что в этой церкви раньше происходили исцеления после омовения, и упоминает другую церковь в Гефсимании, где находилась гробница Пресвятой Богородицы, а также место предательства Иудой Христа и место Тайной вечери (традиционно считается, что Тайная вечеря произошла в доме апостола Иоанна Богослова на горе Сион). В итинерарии Феодосия (около 530 года) перечислены место предательства, церковь Пресвятой Богородицы и место Тайной вечери («там есть четыре ложа на месте, где Господь возлег среди апостолов, и на каждом ложе помещается по три человека. Ныне некоторые из благочестия, придя туда, предпочитают иметь там трапезу (но без мяса) и возжигают светильники там, где Господь омыл ноги ученикам. Это место в пещере, и там сейчас двести монахов» (Theodos. De situ Terrae Sanctae. 10). Паломник из Пьяченцы (около 570 года) упоминает 3 ложа на месте, «где был предан Господь» (Anton. Placent. Itinerarium. 16), а Аркульф (около 670 года) - пещеру с 4 каменными столами и 2 цистернами (Adamn. De locis sanctis. 15). Последним в 724/725 годах упоминает церковь Виллибальд; примерно через 20 лет она была разрушена землетрясением.

В 1909 и 1919-1920 годах на принадлежащем ордену францисканцев участке в Гефсимании Studium Biblicum Franciscanum провел раскопки под руководством Г. Орфали (Orfali. 1924), вскрывшие остатки 2 перекрывавших друг друга храмов, апсиды которых врезаны непосредственно в склон горы. Оба храма - 3-нефные базилики с невыраженными боковыми апсидами, но центральная апсида верхнего храма - 3-гранная, а нижнего - круглая. План нижнего (раннего) храма очень вытянутых пропорций, с 7 парами колонн, линии которых продолжаются через нартекс в атрий, где стоят еще 4 колонны. Размеры храма - 20×16 м. В храме прослеживаются 2 уровня мозаичного пола византийского периода с геометрическим орнаментом.

Интересно, что, хотя оба храма врезаны апсидами в скалу (у раннего из скалы вытесана даже часть южной стены), они имеют разную ориентировку осей: нижняя церковь отклонена на 13° к северу от строго восточного направления, видимо, для того, чтобы ось проходила через большой скальный выступ в апсиде и лежащий на нем обломок скалы, который служил престолом. По всей видимости, этот камень почитался как место Моления о Чаше. Так считал и Л. Венсан, датировавший храм эпохой императора Феодосия I (379-395 годы), о чем говорят архитектурные детали, однако нельзя исключать более раннюю дату.

В западной части сооружения, вокруг атрия, сохранились остатки обширной (11×18 м) пещеры с 4 внутренними опорами; в ней открыт обломок масличного пресса и цистерна для воды, что свидетельствует о хозяйственном использовании пещеры в римское время (около 199-200 годов). Эти находки заставили Дж. Тейлор предположить, что открытый в 1909 году храм можно отождествить с церковью на месте пещеры Тайной вечери, поскольку отдельные элементы (в т. ч. остатки 3 параллельных блоков камня в северной апсиде) легко сопоставить с описанными в итинерариях VI века каменными цистернами, столами, ложами Христа и учеников. Обычай совместной трапезы в память Тайной вечери сложился у паломников в византийский период, ее вкушали в тех местах, где, согласно Евангелию, Христос беседовал с учениками (в Вифании, в Гефсимании, на горе Сион).

Раннехристианская базилика была разрушена в начале VII века, в эпоху персидского нашествия, и только во времена крестоносцев на ее месте появилась новая, бо́льшая по размеру церковь (около 30×17,7 м), пропорции которой, однако, были не столь вытянуты. В ней всего 3 пары столбов с квадрифолийным «готическим» сечением. Она ориентирована точно на восток и потому лишь отчасти перекрывает древнюю церковь. Новой ориентации отвечает и другой скальный выступ, лежащий перед престолом по оси крайнего восточного компартимента, что заставило строителей шире раздвинуть границы вимы. Скалой образованы также 2 прямоугольных престола в обеих боковых апсидах и небольшая ступень (подобие синтрона) в южной апсиде (наличие 3 престолов сопоставляют с тройственной молитвой Христа).

Новый храм францисканцев построен в 1919-1924 годах архитектором А. Барлуцци на фундаменте базилики IV века т. о., чтобы сохранить открытым большой скальный фрагмент (Камень Моления о Чаше) и фрагменты византийского мозаичного пола. Храм Гефсиманской молитвы называется также церковь Моления о Чаше, Агонии (т. е. Гефсиманского борения) или «Церковью всех наций», т. к. 16 католических стран принимали финансовое участие в его строительстве и украшении.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы с Ее гробницей, одна из главных православных святынь, сохранилась лучше по сравнению с базиликой на месте Гефсиманской молитвы. Существуют 2 традиции, связывающие Успение Пресвятой Богородицы с Эфесом и с Иерусалимом (подробнее смотри в статье Успение Пресвятой Богородицы). Почитание гробницы Пресвятой Богородицы в Гефсимании впервые фиксирует апокриф «Transitus Mariae» (около 400 года). Гробница Пресвятой Богородицы в Гефсимании неизвестна ранним авторам (Евсевию, блаженному Иерониму, святителю Кириллу Иерусалимскому) и пилигримам до VI века. Впервые храм Пресвятой Богородицы в долине Иосафата упоминается Феодосием (около 530 года), затем Анонимом из Пьяченцы (около 570 года) и Аркульфом (около 670 года), описавшим его как 2-этажную ротонду, в нижней части которой имеется пустая гробница, вырубленная в скале, и алтарь, а в верхней части - 4 алтаря (Adamn. De locis sanctis. 12, 1-5). А. Овадия считал, что церковь была октагональной, но эта гипотеза не принята большинством археологов.

Церковь могла пережить персидское нашествие или быть вновь отстроена вскоре после него (т. к. ее упоминает Аркульф), но к начале XII века верхний храм находился в руинах (вероятно, разрушен при аль-Хакиме в 1009 году), а гробница оставалась сохранной. Ее подробное описание дает игумен Даниил (1106-1108 годы): «...была высечена в камне небольшая пещерка с маленькими дверьми... а в глубине той пещеры, напротив дверец, как бы скамья высечена в том же пещерном камне,- на той скамье и было положено тело Пречистой Владычицы нашей Богородицы... По высоте пещерка та повыше человеческого роста, а в ширину 4 локтя так и так; снаружи она, как терем, красиво отделана мраморными плитами. А сверху над гробом Святой Богородицы была выстроена очень большая клетская церковь во имя Святой Богородицы Успения; ныне же разорено погаными то место. Расположен гроб Святой Богородицы внизу под великим алтарем этой церкви» (БЛДР. Т. 4. С. 48-49).

Крестоносцы перестроили поврежденное здание вновь как 2-этажное, с храмами на обоих уровнях. Фасад церкви с большим порталом, оформленным в романском стиле, сохранился до настоящего времени. К западу от церкви был создан хорошо укрепленный женский монастырь («аббатство Святой Марии долины Иосафата»), упомянутый в 1172 году паломником из Германии Теодорихом. Он описал также гробницу Богоматери как «крипту», где «стоит Ее святой гроб, покрытый самыми дорогими украшениями из мрамора и мозаики... Эта гробница имеет вокруг 20 колонн, несущих арки, фриз («бордюр») и крышу». По фризу шла стихотворная надпись: «Отсель, с долины Иосафата, ведет путь в небо! Здесь Дева, Коей доверено было взрастить Господа, некогда покоилась. Безупречная, отсюда поднялась Она к открытым для Нее вратам небесным. Для бедных грешников Свет и Путь (спасения), их Матерь и Надежда». Далее Теодорих описывает завершение церкви как «круглый свод» с шаром и крестом над ним, поддержанный 6 парами малых колонн; между этими парами по всей окружности повешены светильники. Церковь была разрушена воинами Салах-ад-Дина, взявшими Иерусалим в 1187 году, но нижний уровень с гробницей уцелел (поскольку мусульмане почитают Марию как мать Иисуса, она упомянута в Коране (36-45) и мусульманский писатель XV века Муджир ад-Дин передает предание, что пророк Мухаммад видел свет над гробницей Пресвятой Богородицы во время ночного путешествия в Иерусалим). В эпоху турецкого господства церковь принадлежала францисканцам; вероятно, некоторое время она служила мечетью (ниша в юго-восточной стене могла быть михрабом, она появилась в XVII веке, т. к. отсутствует на первых опубликованных планах святых мест Ж. Зуалларта (1585) и Б. Амико (1609)). В 1757 году храм был передан турками во владение Греческой и Армянской Церквам. В нем могут служить с разрешения православных и армянских церковных властей копты и сирийцы.

Нижний, основной уровень храма сохранился до настоящего времени. Его изучение начал Венсан; в 1925 году был опубликован план древней части; в 1937 году проводились разведочные работы западнее гробницы, открывшие в армянской части храма участки мозаичных полов с изображениями креста и надгробной надписью: «Могила Касия и Адия» (VI век?). Рядом с церковью были обнаружены остатки сооружений монастыря эпохи крестоносцев (на их месте сейчас роща оливковых деревьев). После наводнения 1972 года началась реставрация церкви, причем францисканскому археологу Б. Багатти была предоставлена возможность провести натурные исследования. Согласно их результатам, церковь датируется не ранее 440 года (самая ранняя датированная деталь - надгробная надпись Евфимии, V век). В 90-х годах XX века Иерусалимский Патриархат проводил в храме новые раскопки.

Описанная Аркульфом как круглая, нижняя церковь имела на самом деле крестообразный план, в котором хорошо различимы первоначальные вырубки скалы, кладка IV-V и XII веков. Лестница из 50 широких ступеней ведет в подземный крестообразный храм из черного базальта, относящийся к византийскому периоду. В восточной части, посреди храма, находится кувуклия Пресвятой Богородицы с гробницей, которая представляет собой вырубленную в скале камеру, вокруг нее изначально были расположены и другие гробницы. Внутри кувуклии, вдоль одной из стен камеры, имеется скальный выступ в виде погребальной скамьи. Точная датировка гробницы археологически не установлена, но ее устройство вполне соответствует погребальным обрядам Иерусалима I века по Р. Х. При строительстве храма кувуклию Пресвятой Богородицы стремились выделить из окружающего скального некрополя, для чего ближайшие к ней гробницы были срублены. Примерно так же из ранней скальной гробницы был выделен Гроб Господень, по аналогии с которым оформлена внутренняя часть гробницы Пресвятой Богородицы. Багатти удалось раскрыть погребальную «лавицу», на которой, по преданию, лежало Ее тело. Вырубленная из цельной скалы, она имеет массу щербин, оставленных верующими. С лицевой стороны ложе закрывал мраморный экран с романской аркатурой и 3 довольно большими отверстиями, позволявшими паломникам трогать и целовать боковую сторону «скамьи» (XII век). По преданию, Пресвятая Богородица была погребена в родовой усыпальнице. На уровне 20-й ступени лестницы, ведущей в подземный храм, справа в нише находится престол, посвященный праведным Иоакиму и Анне, и их гробницы, а слева, на 24-й ступени, в аналогичной нише - престол и гробница праведника Иосифа Обручника. Известно, что в церкви была погребена королева Мелизинда († 1161), супруга иерусалимского короля Фулька Анжуйского (1131-1143 годы).

За кувуклией Пресвтойя Богородицы в отдельном большом киоте находится чудотворная Иерусалимская икона Божией Матери.

Ежегодно за 3 дня до праздника Успения православным духовенством Иерусалима совершается торжественное перенесение плащаницы Божией Матери из Малой Гефсимании - подворья церкви Успения Пресвятой Богородицы, расположенного около храма Гроба Господня, в Гефсимании. Двухсторонняя плащаница в драгоценном серебряном окладе является пожертвованием графини А.А. Орловой-Чесменской.

В Пещере учеников (называемой в западной традиции Пещерой предательства), по преданию, спали апостолы во время Гефсиманской молитвы Спасителя. Это скальная пещера размером 19´ 10´ 3,5 м, в которую можно спуститься справа от входа в церковь Успения Пресвятой Богородицы. Археологическое исследование пещеры после наводнения 1956 года осуществил В.К. Корбо, показавший, что до IV веке здесь помещался пресс для отжима маслин, а в первые века христианства - храм, что подтверждается сохранившимися граффити.

Исторические источники:

Itineraria et alia Geographica // CCSL. Turnhout, 1965. T. 175.

Дополнительная литература:

Vincent L.-H., Abel F.-M. Jerusalem: Rech. de topographie, d'archéologie et d'histoire. P., 1912. Vol. 1;

Meistermann B.A. Gethsemani: Notices hist. et descriptives. P., 1920;

Orfali G. Gethsémani: Notices sur l'Eglise de l'Agonie ou de la Priere d'après les foilles récentes accomplies par la Custodie Franciscaine de Terre Sainte (1909 et 1920). P., 1924;

Bagatti В. Tempera dell'antica basilica di Getsemani // RAC. 1938. Vol. 15. P. 153-162;

Kopp C. The Holy Places of the Gospels. Freiburg, 1963.

Иллюстрации:

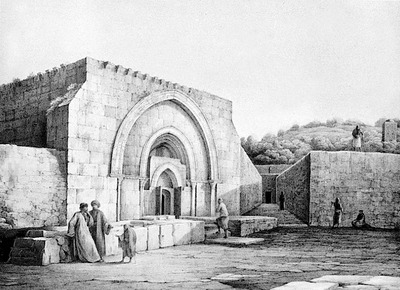

Литография художников Г. и Н. Чернецовых. Вход в церковь Успения Пресвятой Богородицы. 1842-1843 годы. Архив ПЭ;

Вид на Гефсиманию и Елеонскую гору. Архив ПЭ;

Пещера учеников. Архив ПЭ;

Ступени, ведущие в церкви Успения Пресвятой Богородицы. Архив ПЭ;

Кувуклия с гробницей Божией Матери в церкви Успения Пресвятой Богородицы. Архив ПЭ;

Базилика Гефсиманской молитвы. Архитектор А. Барлуцци. 1919-1924 годы. Центральная апсида. Архив ПЭ;

Древние маслины Гефсиманского сада. Архив ПЭ.