ГЕДЕОН- величайший вождь и судья Израиля в XII века до Рождества Христова (Суд 6-8).

Его имя происходит от евр. глагола (разрубать). Он также назван в Библии Иероваалом (Суд 7. 1; 8. 35).

Гедеон был сыном Иоаса из рода Авиезера в колене Манассии. Его отец был язычником, владевшим святилищем Ваалу и Астарте в городн Офра. Гедеон избавил израильтян от нашествий кочевого племени мадианитян, которые несколько лет опустошали земли колен Манассии и Ефрема в горной области Заиорданья (Суд 6. 5; 7. 12) и представляли опасность для веры Израиля (Суд 6. 10). Тем не менее в Книге Судей не говорится, что Гедеон «судил» Израиль в отличие от остальных судей (ср.: Суд 12. 11 и др.).

Гедеон был призван на служение ангелом Господним, повелевшим ему освободить Израиль от мадианитян. История с призванием Гедеона напоминает историю с призванием Авраама (Быт 18). Подобно Аврааму, Гедеон доверился Господу, оставив языческое прошлое своей семьи (ср.: Быт 12. 1). Господь явился Гедеону, когда из-за страха перед мадианитянами он прятался в виноградной давильне. Священное Писание отмечает его смирение в принятии божественного повеления (Суд 6. 14-15; ср. ответ Моисея на призвание Господа - Исх 3. 11).

Гедеон устроил благодарственную трапезу, которая стала жертвенным предложением, когда пищу попалил огонь, вышедший из посоха ангела (ср.: Суд 13). Он построил на месте посещения ангела алтарь и назвал его «Господь-мир» (еврейский Яхве шалом) (Суд 6. 24). По повелению Бога Гедеон разрушил жертвенник своего отца, срубил священное дерево и возвел новый алтарь Господу, принеся в жертву лучших тельцов из стада Иоаса. Обнаружив это, соседи требовали убить Гедеона, но Иоас вступил на защиту сына, решив, что если Ваал - бог, то «пусть сам судится с ним» (Суд 6. 32).

В этом стихе дается народная этимология 2-го имени Гедеона - Иероваал: «Пусть Ваал совершит (рассудит)». Точное значение элемента в его имени неясно. Возможно, это имя способствовало деятельности Гедеона в качестве религиозного реформатора. Божественное благоволение к Гедеону, требовавшего знамения, проявляется в чуде с овечьей шерстью: сначала роса выпадает только на расстеленную Гедеоном на земле шерсть, затем на земле вокруг выпадает роса, а шерсть остается сухой. Это чудо становится знаком спасения Израиля (Суд 6. 37-40; ср.: Пс 71. 6 по LXX). Роса символизирует благодать Святого Духа, которую Господь дарует Своей Церкви (Iren. Adv. haer. III 17. 3). В церковных песнопениях это событие рассматривается как прообраз Боговоплощения (Октоих. Глас 6. Седален по 1-м стихословии).

Высокий религиозный статус богоизбранности Гедеона выражен в Библии словами: «Дух Господень объял» Г. (Суд 6. 34). Накануне очередного вторжения мадианитян он избрал из колен Асира, Завулона, Неффалима и Манассии многочисленное ополчение из 32 тыс. человек Гедеон получил повеление от Бога отослать по домам боязливых, а остальное войско уменьшить до 300 воинов, кто «будет лакать воду языком своим, как лакает пес» (Суд 7. 5). Малое число ополченцев должно было говорить о том, что не Израиль совершил победу собственными силами, но что Господь спас свой народ (Суд 7. 2). Тем самым Господь показал, что спасение Его народа должно совершаться прежде всего избранными и прошедшими испытания верными людьми (Theodoret. Quaest. in Iud. 2; это событие указывает на слова Иисуса Христа о «званых и избранных» - Мф 20. 16; Рим 9. 27 и др. (Greg. Nazianz. Or. 42. 9)).

С небольшим отрядом Гедеон совершил ночную вылазку в стан врагов, где одержал победу над превосходящими силами противника (Суд 7. 1-22). С помощью воинов из колена Ефремова удалось настигнуть и уничтожить на переправе через реку Иордан мадианитянских князей Oрива и Зива, чьи головы были доставлены Гедеону (Суд 7. 24-8. 3). Преследуя остатки вражеского войска, Гедеон лишил жизни в знак мести за братьев и мадианитянских вождей: Зевея и Салмана. На обратном пути он наказал старейшин городов Сокхофа и Пенуэла, которые с усмешкой отказали его воинам в провианте (Суд 8. 12-21).

В благодарность за избавление израильтяне обращаются к Гедеону с предложением стать над ними правителем. Он смиренно отказывается, говоря, что только Бог может властвовать над народом, подтверждая тем самым идеалы теократии (Суд 8. 23). Из захваченного у мадианитян золота Гедеон изготовил эфод - предмет религиозного культа, используемый для гаданий (ср.: Суд 17. 5). Т. о., отклонив право управлять народом, к-рое может принадлежать только Богу, Гедеон оставил за собой право пророческой власти.

Однако подобное самовольное использование эфода привело к уклонению народа в идолопоклонство (Суд 8. 27). На неформальный царский статус и авторитет Гедеона, возможно, указывает значение имени его сына Авимелеха: «Мой отец - царь». При Гедеоне израильтяне 40 лет жили в мире. Гедеон имел много жен и около 70 сыновей, что, возможно, соответствует обычаю политического (кланового) сыновства, которое могло быть приобретено переговорами и демонстрацией лояльности. После смерти Гедеона Авимелех предпринял попытку захвата власти в Сихеме и тем самым навлек на себя бесчестье (Суд 9).

Деяния Гедеона вспоминаются в др. книгах Свящянного Писания, а выражение «день Мадиама» стало обозначать избавление Богом Своего народа (Ис 9. 4; ср.: Ис 10. 26 и Пс 82. 12-13). Апостол Павел упоминает Гедеона в списке праведных мужей Ветхого Завета, которые благодаря своей вере «побеждали царства» (Евр 11. 33).

Иконография

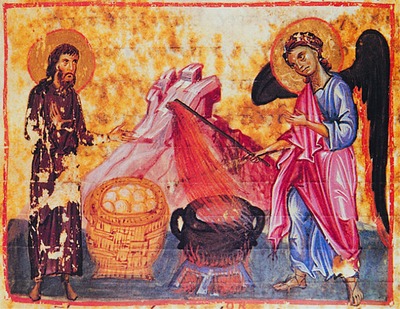

Большинство изображений Гедеона встречается в византийской книжной миниатюре. Один из самых ранних известных образов Гедеона сохранился в миниатюрах Кодекса Григория Назианзина 867/886 годов (Parisin. NB. 510. Fol. 347v).

В «Ерминии» Дионисия Фурноаграфиота, начало XVIII века, Гедеон описан следующим образом: «...старец плешивый с круглою бородою» (Ч. 2. § 132. № 23). Однако в сохранившихся памятниках образ Гедеона варьируется от средовека с короткими вьющимися волосами и небольшой округлой бородой (фреска в церкви Пресвятой Богородицы в монастыре Каленич, Сербия, около 1413 года; клеймо «Пророчество Гедеона» на северных медных вратах в Благовещенском соборе Московского Кремля, конец XVI - начала XVII веков, ГММК; икона «Богоматерь с Младенцем, два ангела и пророки», 1-я половина XV века, Галерея Академии художеств во Флоренции) до пышноволосого седого старца (в росписи церкви Благовещения в монастыре Градац (Сербия), около 1275 года) или плешивого старца, как сказано в «Ерминии» (клеймо «Ангел призывает Гедеона на борьбу с агарянами» на Суздальских золотых вратах, конец XII века; в медальоне среди пророков на миниатюре из греко-грузинской рукописи (РНБ. О. I. 58. Л. 48 об., XV в.)).

Иконография Гедеона представлена 2 основными вариантами: «воитель» в ветхозаветной истории и ветхозаветный сюжет чуда с руном как символ Боговоплощения. Первый вариант встречается в развитых циклах порталов западноевроп. соборов XIII века, где Гедеон изображен с руном, в воинских одеждах, иногда с кувшином в руках. Этот же образ представлен в сюжете «Гедеон посекает войско мадианитян» в росписи южной стены Архангельского собора Московского Кремля (1652-1666 годы) и диаконника Смоленского собора Новодевичьего монастыря (конец XVI века). В изображениях 2-го типа - Гедеон в хитоне и гиматии (цветовая гамма одежд непостоянна), с руном в одной руке и свернутым или развернутым свитком - в другой (надпись представляет вариации на тему из Суд 6. 37-38).

Этот вариант имеет более широкое распространение и известен как в отдельных миниатюрах, иллюстрирующих сюжет «Чудо с руном» (например, миниатюра из Киевской Псалтири к Пс 71. 6 - РНБ. ОЛДП. F. 6. Л. 96 об.), так и на иконах в пророческих рядах высоких иконостасов на Руси (из Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, 1425-1427 годы, из Успенского собора Кириллова Белозерского монастыря, 1497 год, КБМЗ - по пояс; из Благовещенского собора Московского Кремля, середина XVI века, ГММК, из главного иконостаса Софийского собора в Новгороде, XVI век, НГОМЗ - в рост).

Возникший в византийской иконописи в XII веке тип изображения Богоматери с пророками на полях получил широкое распространение в палеологовскую эпоху, развившись в сложные иконографические программы с ветхозаветными символами Богоматери. Среди пророков был и образ Гедеона, ростовой или поясной. Самый ранний пример - икона «Богоматерь на троне с пророками и святыми» из монастыря вмц. Екатерины на Синае, XII век; из поздних примеров - икона «Похвала Богоматери с Акафистом» из иконостаса Успенского собора Кириллова Белозерского мон-ря (XVI век, ГРМ). Законченная схема сюжета «Похвала Богоматери» в монументальной живописи впервые представлена в росписи притвора церкви Богородицы Левишки в Призрене (Сербия), 1310-1313 годы. Образ Гедеона присутствует и на греческой иконе «Похвала Богоматери» из Успенского собора Московского Кремля (последняя треть XIV века, ГММК).

В монументальной живописи Гедеон иногда представлен в группе пророков, традиционно изображаемых в куполе храма (церковь вмч. Георгия в Старой Ладоге, около 1167 года).

Образ Гедеона встречается в памятниках прикладного искусства, например на окладах Евангелий (Евангелие 1577 года, ВГИАХМЗ) и на резных панагиях (круглый складной костяной панагиар из Софии Новгородской, середина XVI века, НГОМЗ).

Иллюстрация:

Призвание Гедеона. Миниатюра из Октатевха. XIII в. (Vatop. 602. Fol. 417r). Архив ПЭ.