Часть 6. Поздний период (664—332 до н. э.). Ссылки на другие части см. в конце статьи.

Саисский «ренессанс»: правление XXVI династии (664—525). Правители Саиса уже с середины VIII в. до н. э. боролись за египетский трон, балансируя между тремя политическими силами — правителями Дельты и Среднего Египта, царями-кушитами и ассирийскими завоевателями. Через столетие эти потомки ливийца Тефнахта сумели добиться успеха. Возрождение связано с именем Псамметиха I (664—610 до н. э.), предположительно, правнука Бокхориса, правителя г. Атрибиса и изначально доверенного «вассала» Ассирии. Воспользовавшись внутренними проблемами Ассирии (ее борьбой с Вавилонией), а также отдаленностью кушитов (которыми в Напате все еще правил бежавший туда Танутамон), он сумел на короткое время восстановить независимость Египта. В течение почти двух десятков лет Псамметих I постепенно подчинил себе также и внутреннюю оппозицию — правителей Дельты, все еще представлявших собой значительную силу, а затем (с военной помощью Гераклеополя) и Фивы. В Фивах он заставил прежнюю «почитательницу Амона», кушитскую царевну, удочерить его собственную дочь Нейтикерт в качестве своей преемницы. Фактически это означало объединение Египта (656 г. до н. э.).

Против внешней опасности Псамметих I развернул строительство в стратегически важных пунктах укреплений, снабжая их гарнизонами из чужеземцев-наемников — жителей Палестины, Финикии, Малой Азии (Карии) и, особенно, Греции. Их поселения появлялись на всех границах Египта — в Элефантине, Марее (на западе), в Дафнах (на востоке), в Навкратисе, ставшим важнейшим торговым портом. Около 655 до н. э. Псамметих практически отложился от Ассирии. Он заключил военный союз с противником Ассирии — Гигесом, царем Лидии, государства в Малой Азии.

В дальнейшем саисские цари оказались втянуты в бурные события, связанные с противоборством Ассирии с ее главным врагом — Нововавилонским царством. Саисские фараоны Нехо II (610—595 до н. э.), Псамметих II (595—589 до н. э.) и Уахибр (греч. Априй, 589—570 до н. э.) занимали и вновь теряли территории Вост. Средиземноморья, с которых их вытеснял нововавилонский царь Навуходоносор II. После окончательного разгрома Ассирии (612 до н. э.) именно от него стала исходить главная угроза Египту. В результате вторжения Навуходоносора II в Египет, последний был ненадолго им покорен. Однако обе страны уже имели общего нового сильного врага — империю Ахеменидов и заключили в 547 до н. э. против нее союз. Однако было уже поздно: Вавилония пала первой в 568 до н. э.

Предпоследний саисский фараон Яхмос II (греч. Амасис, 570—526 до н. э.), известный своей прогреческой ориентацией, последовательно выступал союзником греческих полисов в их борьбе с персидской угрозой. В 526 до н. э. он умер, и вскоре, при его сыне-преемнике Псамметихе III, Египет был завоеван (525 до н. э.) персидским царем Камбисом II. Это стало концом не только саисской династии, но и независимости Е. Д., превратившегося в часть сильнейшей древневосточной империи — Ахеменидской Персии.

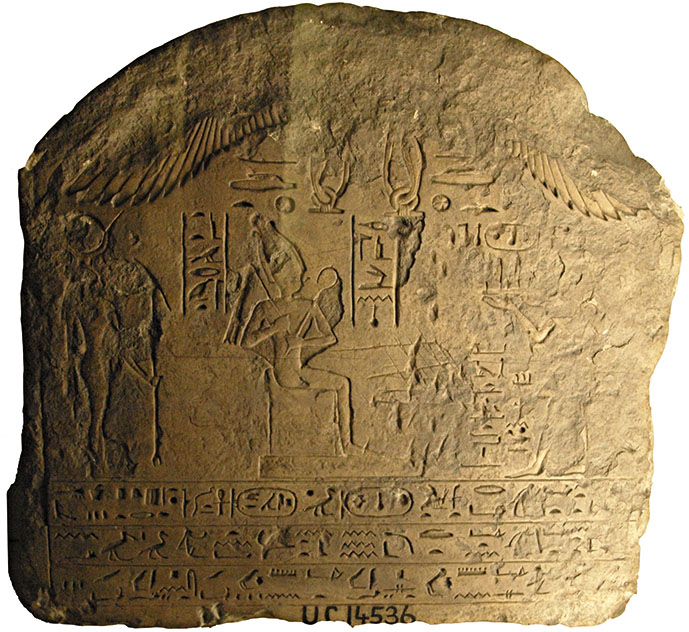

Саисское время — поворотный пункт в истории Египта, обозначивший его геополитическую переориентацию. Развернув Египет в сторону античной Греции и в известной мере «оторвав» его от его африканских связей, саисские цари практически навсегда включили его в круг Средиземноморских держав. В области культуры саисское правление — время целенаправленного возвращения к идеалам и формам классической эпохи Древнего царства, притом не столько архаизации, сколько «ассимиляции» своего прошлого для его нового ренессанса. При этом возрождение собственного древнего искусства, учености, литературы, копирование старых текстов, широкое распространение демотики как главного вида письменности сочетались с большей открытостью внешнему миру. Египет стал более «космополитичным», в нем стали «слышны» чужеземные языки — греческий, арамейский (на котором говорила Зап. Азия), рос интерес к чужеземным знаниям, религиозным идеям и практикам. Вместе с тем это период нового осмысления важнейших проблем внутренней жизни (ценности царской власти, личного благочестия, посмертного существования). Саисская эпоха — это «золотой век» Древнего Египта и его «предсмертный блеск» (Б. А. Тураев), а также свидетельство поразительной жизнестойкости древнеегипетской цивилизации, не только сохранившей собственную культурную идентичность, но и продолжавшей оказывать влияние на всех своих завоевателей.

Лит.: [Общие работы].История Древнего Востока. Ч. 2. Передняя Азия. Египет / Под ред. акад. Г. М. Бонгард-Левина. М.,1984; История Востока. В 6 тт. Т. 1. Восток в древности / Отв. ред. В. Я. Якобсон. М., 1999; Перепелкин Ю. Я. История Древнего Египта. СПб., 2000; Clayton P. Chronicle of the Pharaohs: The Reign-by-Reign Records of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt. New York, 1994; Dodson D., Hilton D. The Complete Royal Families. London, 2004; Kemp B. Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization. London, 1989; Lichtheim M. Ancient Egyptian Literature. Vols. I—III. Berkley – Los Angeles – London, 1973—1980; Grimal N. A History of Ancient Egypt. Oxford, 1992; The Oxford History of Ancient Egypt / ed. I. Shaw. 2000; Trigger B. et al. Ancient Egypt: A Social History. Cambridge, 1983. [Додинастика] Hoffman M. Egypt before the Pharaohs. Austin, 1991; Midant-Reynes B. The Prehistory of Egypt: From the First Egyptians to the First Pharaohs. Oxford, 2000; Idem. Prehistoric Regional Cultures // UCLA Encyclopedia of Egyptology. Vol. 1 // Eds W. Wendrich, e. a. Los Angeles, 2014. [Раннее царство] Прусаков Д. Б. Раннее государство в Древнем Египте. М., 2001; Rice M. Egypt’s Making. London, 1991; Spenser J. Early Egypt. London, 1993; Wilkinson T. Early Dynactic Egypt. London, 1999; [Древнее царство] Большаков А. О. Человек и его Двойник. Изобразительность и мировоззрение в Египте Старого царства. СПб., 2001; Перепелкин Ю. Я. Частная собственность в представлении египтян Старого царства // Палестинский сборник. 16 (79). М., 1966; Baer K. Rank and Titles in the Old Kingdom. Chicago, 1960; Kanawati N. The Egyptian Administration in the Old Kingdom. Warminster, 1977. [I Переходный период]. Демидчик А. Е. Номарх Анхтифи —современник фиванского царя Иниотефа II // Вестник древней истории. 2003. № 1. Его же. Безымянная пирамида. СПб., 2005; Franke D. Zwischen Herakleopolis und Theben: Neues zu den Gräbern von Assiut // Studien zur altägyptischen Kultur. 1987. № 14. [Среднее царство.] Берлев О. Д. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего царства. Социальный слой «царских hmww». М., 1978; Его же. Трудовое население Египта в эпоху Среднего царства. М.1972; Его же. Древнейшее описание социальной организации Египта // Проблемы социальных отношений и форм зависимости на Древнем Востоке. М., 1984; Головина В. А. Себекнеферу Себеккара // Вестник древней истории. 2007. № 3; Его же. Habachi L. King Nebhepertre Mentuhotep: his Monuments, Place in History, Deification and Unusual Representations // Mitteilungen des Deutschen archäolog. Instituts. Wiesbaden, 1963; Lichtheim M. Ancient Egyptian Autobiographies chiefly of the Middle Kingdom // Orbis Biblicus et Orientalis. 52. Friburg – Göttingen, 1988; Obsomer C. Sésostris Ier, étude chronologique et historique du règne. Brussels, 1995; Quirke S. State and Labour in the Middle Kingdom // Revue d’Egyptologie. Paris, 1988. 39. [II Переходный период]. Bietak M. Avaris: The Capital of Hyksos. Recent Excavations at Tell el-Dab‘a. London, 1996; The Hyksos: New Historical and Archaeological Perspectives // (Ed.) E. Oren.Philadelphia, 1997; [Новое царство]. Баскакова Т. Политика XVIII династии // Вестник древней истории. 1996. № 3; Большаков А. О. «Прекрасная пришла». Шедевры портрета из Египетского Музея в Берлине. СПб., 2009; Перепелкин Ю. Я. Переворот Аменхотепа. Ч. I. М., 1967; Ч. 2. М., 1984; Dor A. The Royal Women of Amarna. New York, 1996; Redford D. History and Chronology of the Eigtheenth Dynasty. Toronto, 1967; Idem. Akhenaten: The Heretic King. Princeton, 1984; Hatshepsut: From Queen to Pharaoh // Ed. C. Roehring, with R. Dreyfus and C. Keller. New Haven – London. 2006; Kozzloff A., Bryan B. Egypt’s Dazzling Sun: Amenhotep III and his World. Cleveland (Oh.), 1992; Kitchen K. Pharaoh Triumphant: the Life and Times of Ramesses II, King of Egypt. Warminster, 1985; Murnane W. Ancient Egypt Coregences. Chicago, 1977; Reevs N. The Complete Tutankhamun: The King, the Tomb, the Royal Treasure. London, 1990. [III Переходный период]. Kitchen K. The Third Intermediate Period in Egypt (1100—650 BC). Warminster, 1998; Lybia and Egypt, 1300—750 BC // Ed. M. Leahy. London, 1987; [Поздний период]. Kienitz F. Die politische Geschichte Ägyptens vom 7. bis zum 4. Jahrhündert von der Zeitwende. Berlin, 1957.