ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (Внук) - великий князь владимирский, московский, новгородский и «всея Руси» (февраль 1498 - апрель 1502).

Из династии московских Рюриковичей, сын Ивана Ивановича Молодого и Елены Стефановны, внук Ивана III Васильевича. После смерти отца (7.3.1490) вместе с матерью жил при дворе деда. В источниках впервые упомянут в мае 1492 года. В документах 1492, 1494-1495, 1497 имя Дмитрия Ивановича стоит после сыновей Ивана III от 2-го брака. Постепенно его статус повышался: в разряде поездки Ивана III в Новгород (октябрь 1495 - март 1496) Дмитрий Иванович назван первым из сопровождавших лиц, его позиция формально оказалась более значимой, чем у сына Ивана III - князя Василия Ивановича (будущего великого князя московского Василия III Ивановича), оставленного на Москве. Соперничество с последним Дмитрия Ивановича и стоявших за ними придворных группировок за место соправителя и наследника Ивана III вылилось во 2-й половине 1497 года в открытое противоборство. Выбор Иваном III Дмитрия Ивановича в качестве наследника спровоцировал заговор членов двора князя Василия Ивановича в его пользу. Однако заговор был раскрыт, шестеро заговорщиков казнены, многие арестованы, а князь Василий Иванович и его мать попали в опалу.

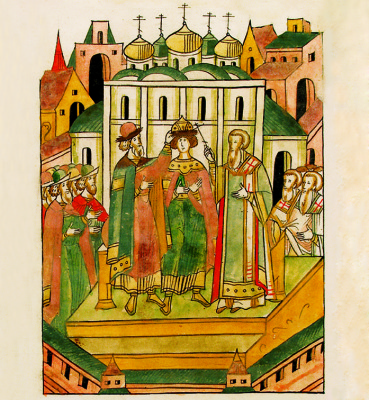

4.2.1498 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось торжественное венчание Дмитрия Ивановича на «великое княжение Владимирское, московское, новгородское и всея Руси» в качестве соправителя и наследника Ивана III. Был разработан принципиально новый, специальный обряд (смотреть в статье Коронация): легитимность прав Дмитрия Ивановича как великого князя определялась теперь «Божьим произволением» и выбором правящего монарха в соответствии с установившейся в династии московских Рюриковичей традицией наследования по прямой нисходящей мужской линии. Процедура венчания Дмитрия Ивановича на княжение стала едва ли не первой публичной торжественно-визуальной репрезентацией верховной власти на Руси. Текст чина и символический смысл обрядов в процедуре венчания Дмитрия Ивановича и последовавших за ней торжеств были важной частью формировавшейся государственно-политической доктрины верховной власти российской монархии (отдельные учёные связывают с этим возникновение ранней редакции «Сказания о князьях владимирских», однако это маловероятно).

Реальное участие Дмитрия Ивановича в управлении Русским государством ограничилось его ролью судьи в последней инстанции по спорным делам (главным образом поземельным) в 4-5 уездах (Белозерском, Вологодском, Костромском, Переяславском) и почти исключительно в 1498 году. Ряд исследователей считает, что именно при дворе Дмитрия Ивановича была составлена особая редакция 1498 года тверского летописного свода. Новгородский архиепископ Геннадий и Иосиф Волоцкий связывали с окружением Дмитрия Ивановича и его матери оказавшихся в Москве новгородских священников - сторонников ереси «жидовствующих».

Число и состав борющихся группировок при московском великокняжеском дворе в 1499-1502 годы остаются дискуссионными. Несомненно, что опала князей Патрикеевых и казнь князя С.И. Ряполовского в январе - феврале 1499 года вызвали снятие опалы с З.(С.Ф.) Палеолог, освобождение Иваном III князя Василия Ивановича из-под домашнего ареста и «наречение» его 21.3.1499 года великим князем Новгорода и Пскова. Это стало началом поражения Дмитрия Ивановича: с лета 1499 года в документах практически не отразилась его правительственная деятельность, а в дипломатической документации 1501 года его имя вновь стоит после имён сыновей Ивана III от 2-го брака. 11.4.1502 года Иван III заключил в тюрьму Дмитрия Ивановича и его мать, запретив упоминать их на «октениах и литиах» в числе других членов великокняжеской семьи и именовать Дмитрия Ивановича великим князем. Конкретные причины ареста остаются неизвестными, но заточение можно объяснить ходом бескомпромиссной борьбы двух претендентов на наследование верховной власти в Русском государстве. 14.4.1502 года Иван III «пожаловал сына своего Василия, благословил и посадил на великое княжение Владимирское и Московское и всея Руси самодержцем». По свидетельству С. фон Герберштейна (записавшего эти слухи спустя 20 лет), Иван III незадолго до своей смерти приказал освободить Дмитрия Ивановича, чтобы попросить у него прощения. Распоряжение не было выполнено, по приказу же Василия III Ивановича Дмитрия Ивановича «заковали в железа». Он умер в заключении: «погиб от голода и холода» или «задохнулся от дыма» (по Герберштейну), был удавлен (по А.М. Курбскому). Во 2-й редакции летописного свода 1518 года говорится о смерти «благовернаго князя великого в нужде и в тюрьме». Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля рядом с отцом.

Иллюстрации:

«Венчание Дмитрия Ивановича на великое княжение Владимирское, московское, новгородское и всея Руси 4 февраля 1498». Миниатюра из Лицевого летописного свода. 2-я половина XVI века. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург).

Архив БРЭ.

«Обряд осыпания великого князя Дмитрия Ивановича золотыми монетами 4 февраля 1498». Миниатюра из Лицевого летописного свода. 2-я половина XVI века. Российская национальная библиотека (С.-Петербург).

Архив БРЭ.