ДИЛЕЦКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ - музыкальный деятель, автор произведений в партесном стиле и «Мусикийской грамматики» - 1-го трактата по теории музыки, заложившего фундамент русской и украинской музыки Нового времени.

Биографические данные о Дилецком скудны и не всегда имеют документальное подтверждение.

Дату рождения (1630) привел Ф.Ж. Фетис во «Всеобщей биографии» (1897) на основании сведений, полученных от П.Е. Беликова (1793-1859) - инспектора Придворной певческой капеллы. Композитор диакон Иоанникий Коренев (умер приблизительно в 1681 году), известный защитник новой многоголосной музыки, автор полемического трактата «Мусикия» (впоследствии помещенного вместе с трактатом Дилецкого в одну рукопись «О пении Божественном по чину мусикийских согласий», 1681 год), называл его «жителем града Киева». Наиболее достоверны данные титульных листов списков теоретического труда Дилецкого. В 1675 году, по окончании иезуитской академии в Вильно, Дилецкий поднес магистрату напечатанное сочинение «Золотая тога» (Toga złota) (судя по обширному титулу, приведенному К. Эстрейхером в «Библиографии польской», панегирического содержания (Estreicher K. Bibliografia polska. Kraków, 1897. T. 15. S. 207)). В том же году Дилецкий закончил теоретический трактат на польском языке. В 1677 году он был в Смоленске и создал другую редакцию трактата «Грамматика мусикийская», выполненную по заказу думного дьяка Тимофея Литвинова. Затем переехал в Москву и поселился в доме Коренева. Дилецкий перевел на русский язык смоленскую редакцию «Мусикийской грамматики» (1679) и создал наиболее полную редакцию по заказу Г.Д. Строганова, одного из богатейших промышленников России. Хоры, которые содержались Строгановыми в Усолье и в Москве, славились певчими, среди них были такие выдающиеся мастера, как Стефан Голыш и Иван Лукошко (впоследствии архимандрит Исаия) (рубеж XVI и XVII веков). Сам Строганов входил в круг наиболее образованных людей своего времени, был любителем партесного пения и держал украинских «вспеваков». После 1681 года судьба Дилецкого неизвестна. В связи с этим интересна рукопись 1723 года «Граматика музикальна» (на украинском языке), опубликованная в 1970 году А.С. Цалай-Якименко. Ни в содержании, ни в тексте труда значительных отличий от протографа нет (несколько больше полонизмов, есть отрывки и стихи на польском языке, акцентирован светский элемент в примерах). Ввиду того что трактат написан от 1-го лица, Цалай-Якименко считает несомненным, что Дилецкий лично участвовал в создании этой рукописи и, следовательно, был жив в 1723 году. Окончательно этот вопрос пока не решен.

«Мусикийская грамматика» - самое достоверное свидетельство о состоянии украинской и русской музыкальной культуры в 70-80-х годах XVII века. С одной стороны, этот трактат соответствует практике хорового пения в новом стиле, утвердившейся с начала XVII века на Украине и стремительно распространявшейся в Московской Руси. С другой - он отражает европейскую музыкальную теорию своего времени и содержит сведения о монодической традиции. Автор пишет: «Избрах ю («Грамматику».- Н.Г.-П.) от многих искусных художников тако церкви православныя, якоже и римскиа, и от многих книг латинских яже о мусикии» (Идеа грамматики мусикийской. С. 269). Дилецкий подчеркивает, что его «Грамматика» - высший уровень обучения, предполагающий предварительную подготовку. Приоритет отдан музыке звучащей: «...воспети [есть] паче нежели писати, понеже вся (музыка) тростию написуется, пением же вконец совершается» (Там же). Обучение объединяет теорию не только с исполнительской практикой, но и с собственно творчеством: «В ней же известно и совершенно изъявляю мусикии художество и поучаю... многих мусикии числ и обучений, иже есть не токмо пети, но и творити пения» (Там же). Сочинение преследует цель раскрыть смысл текста, исходя, в частности, из определяющего для Дилецкого принципа деления музыки на «веселую», «печальную» и «смешанную».

Построенная по законам риторики, разделенная на части (5 или 7, в зависимости от полноты редакции), «Мусикийская грамматика» охватывает широкий круг проблем - от нотной записи и сольмизации до вопросов формы. Приведем неполные названия разделов: «1. О мусикии; 2. О писмах основателных; 3. О конкорданциах; О диспозиции; 4. О творении; 5. О контрапункте; 6. О способствующих (мелодических интервалах); 7. О вещах забвенных; О инвенции; О диспозиции; О ирмологиону известие; О ексордии; О амплификации; О тонах; О тонах бемолярных; К читателю; Образ поучения майстром к пению детищ; О творении падежь (кадансов); Образы хоралныя».

Центральное место занимает теория мажора и минора, включающая отклонения и модуляции, а также объяснение и изображение квинтового круга, рекомендации по использованию тональностей со многими ключевыми знаками. В связи с этим особый раздел посвящен методике транспозиции. Дилецкий рассматривает понятие каданса и прорабатывает его виды. Многократно подчеркивается основополагающее значение трезвучия (хотя самого термина нет). Все это свидетельствует о новой, гармонической, системе. Как музыкант-практик, Дилецкий не только дает общие правила (напр., голосоведения), но и показывает примеры их нарушения ради красоты (например, параллелизмы квинт и секст, диссонансы). Дается обширный свод полифонических приемов (имитаций, перемены голосов - штиммтауша (немецкое Stimmtausch), канонических секвенций и прочего).

В развертывании формы важное значение Дилецкий придает амплификации, рассматривая многие приемы как способ «расширения» произведения. Композиция трактуется как целостность, с четко определенными функциями частей: начала, середины, конца. Ведущую роль играет принцип повторения и преобразования (транспозиция, смена лада, в том числе на одноименный, ракоход, введение пунктирного ритма, смена размера, фигурации, секвенции). Соответственно практической направленности трактата текст насыщен многочисленными примерами, взятыми из произведений польских авторов (М. Мельчевского, Я. Ружицкого и других) и собственных. Как истинный педагог, Дилецкий растолковывает, указывает на возможные ошибки, поэтапно демонстрирует овладение приемом и достижение главной цели - красоты.

Особого упоминания заслуживает разработка Дилецким музыкальной терминологии (причем в нескольких языковых вариантах). Вероятно, в работе над русской редакцией ему помогал Коренев. Введенные Дилецким понятия, доступные пониманию современного читателя, заложили основы музыкальной теории позднейшего времени и ее терминологического аппарата. Название труда - «Грамматика», переводческая работа и шлифовка терминов указывают на определенные филологические интересы Дилецкого. Он ссылается на родство музыки и поэзии, приводит ряд стихотворных отрывков, а его внимание к отражению в музыке содержания текста говорит о том, что сочинение мыслится уже в категориях musica poetica. Принципиальным является и упрочение нового понимания музыки - как искусства (по словам Дилецкого, «художества»), как авторского творчества.

Вершиной музыкального искусства, согласно Дилецкому, является концертный партесный стиль, основанный на «борении» (имитации, сопоставления tutti и ансамбля). Используя 4-голосный склад как основной (и с пренебрежением отзываясь о терцовой вторе), Дилецкий указывает на возможность его умножения (8, 12 и более голосов). В настоящее время известны произведения мастера не более чем для 8 голосов, то есть для 2 хоров. Дилецкий четко дифференцирует 2 типа фактуры: 2-хорное изложение и ансамблево-туттийное.

В трактате присутствуют и другие области церковной музыки - знаменный распев и многоголосие неконцертного типа (аккордового склада). Дилецкий осознает коренные отличия 2 типов пения. В пособии «Наука како учити слагати» он излагает методику сочинения на «путь» - на знаменную мелодию в теноре (даются образцы гармонизаций мелодий всех 8 гласов).

«Грамматика» свидетельствует о широте интересов ее автора, знатока как православной монодии, так и современной многохорной композиции, знакомого с европейской теоретической мыслью и творчеством, сведущего в практике basso continuo, владеющего игрой на органе. Но более всего в работах Дилецкого предстает как талантливый педагог, как истинный просветитель.

«Грамматика» впервые была опубликована С.В. Смоленским в 1910 году по рукописи 1681 года (содержащей также труд Коренева). В 1970 году Цалай-Якименко издала фотокопию украинской редакции 1723 года. В 1979 году В.В. Протопоповым было опубликовано факсимиле строгановской рукописи «Идеа грамматикии мусикийской» (с транскрипцией и переводом), содержащее дополнительно 2 пособия Дилецкого - о транспозиции и «Науку како слагати», а также описание рукописей «Грамматики», 2 Херувимские Дилецкого и исследование «Николай Дилецкий и его «Мусикийская грамматика»».

Музыкальные произведения

До 2-й половины 60-х годов ХХ века Дилецкий считался исключительно теоретиком, его композиторская деятельность оставалась неизвестной. С.С. Скребков в сборнике «Русская хоровая музыка XVII - начала XVIII века» (М., 1969) опубликовал «Хвалите имя Господне» и «Исповедайтеся Господеви» Дилецкого (без указания имени автора). В 1970 году А.Я. Шреер-Ткаченко опубликовала Херувимскую Дилецкого из Службы Киевской. Обнаружение списков сочинений Дилецкий в Институте рукописей НБУВ НАНУ (Ф. 312. № 43п/ХVIII-16) открыло подлинные масштабы таланта композитора и его значение для развития русской и украинской музыки: Дилецкий принадлежат концерты на 8 голосов: «Тело Христово», «Вошел еси во церковь», «Прийдите, людие»; на 4 голоса: «Иже образу Твоему», «Хвалите имя Господне» и «Исповедайтеся Господеви»; циклы: литургия на 4 голоса, литургии (службы) на 8 голосов Препорциальная (ГИМ. Син. певч. № 712) и Киевская (названа по месту нынешнего хранения), Воскресенский канон (обозначение по рукописи). В хранилищах имеется ряд отдельных партий Служб Московской, Смоленской, Реквиальной и безымянной (4-голосной), партия цикла 8-голосных произведений вечерни (18 номеров). Записанная с помощью крюковой нотации Херувимская знаменного распева представляет многоголосие постоянного типа (опубликована в: Идеа грамматики мусикийской). Некоторые сведения содержатся в Реестре нотных книг библиотеки Львовского Успенского братства (ныне не существует) от 1697 года. В нем упоминается три 8-голосные службы в одном комплекте, одна - в другом и 8-голосный канон на Рождество Христово (с пометой «другий»).

В киевском собрании хранится большинство ныне известных произведений Дилецкого. Концерт «Прийдите, людие», не имевший указания на автора, был атрибутирован на основе сравнения с партией 1-го дисканта (в указанном цикле вечерни, находящейся в РНБ. Ф. 354. № 146). Авторство Дилецкого для 4-голосного «Иже образу» (ГИМ. Син. певч. № 114 (3 партии)) было установлено Протопоповым. 4-голосная служба была найдена и реконструирована Н.А. Герасимовой-Персидской (ГИМ. Син. певч. № 486 (3 партии, 4-я реконструирована); впоследствии служба была выявлена (с полным комплектом партий, но без имени автора) в РНБ (Тит. № 932/935)).

В 1981 году вышло собрание всех открытых к тому времени сочинений, дополненное в издании 2003 года концертом «Прийдите, людие». Опыт работы с рукописями (в частности, пример последнего концерта) показывает, что возможны новые открытия.

Представленное исключительно произведениями для хора a cappella и предназначенное для исполнения в церкви, творчество Дилецкого сконцентрировало в себе все наиболее яркие черты музыки барокко в ее восточнославянском варианте. Кратко ее можно определить как сплав европейской композиторской техники и национальной интонационной основы, образовавший оригинальный музыкальный стиль партесного концерта, легко узнаваемый на слух. В контексте партесной музыки 2-й половины XVII века произведения Дилецкого отличаются ясной структурной логикой, уравновешенностью и формы и фактуры. Отказ от излишеств (впрочем, более характерных для позднейшего времени) определяет стиль Дилецкого как барочный по форме, а по характеру скорее «классический» - в том смысле, в каком это определение применимо и к музыке позднего Ренессанса.

Вершиной творчества Дилецкого можно считать Воскресенский канон. В нем отражена возродившаяся традиция «песненного» канона: он распет полностью, имеет месодии: после 4-й песни - тропарь «Богоотец убо Давид», после 6-й - стихира «Воскрес Исус от гроба», после 9-й - эксапостиларий «Плотию уснув» и припев (тропарь) «Христос воскрес из мертвых». В каноне особенно ярко проявилась сфера светской - танцевальной, кантовой - интонации (смотреть, например: «Яко воскресе», «Ты же, Чистая, красуйся», «Ликуй ныне и веселися, Сионе» и другие).

Литургии имеют смешанный текст - частично старый, частично «справленый» (см. Херувимские, обязательные «Кирие элейсон»). Литургии различны по полноте: обе 8-голосные заканчиваются «Достойно и праведно есть», а в 4-голосной имеется еще ряд песнопений: «Един Свят», «Видехом свет истинный» и причастный стих «Хвалите Господа с небес».

Музыке Дилецкого свойственны прозрачность и чистота аккордового звучания, красота диатонической гармонии (более всего в мажорных произведениях, которые все написаны в G-dur миксолидийском - при строгой функциональности кадансов), красочность последований в миноре (особенно в концерте «Прийдите, людие»). Сфера минорной диатоники (всегда в a-moll) своеобразно раскрыта в 4-голосной литургии, ближе других произведений стоящей к многоголосию на знаменный первоисточник и отличающейся проникновенностью и особой внутренней сосредоточенностью. В ней, как и в минорном концерте «Прийдите, людие», ладовые сферы отчетливо символичны и контрастны. В мажорных произведениях минор почти не используется, тем более как элемент музыкальной риторики.

У Дилецкого в драматургии масштабной формы гармония играет меньшую роль, чем метр и фактура. За исключением Препорциальной литургии, полностью выдержанной в торжественном «перфектном» метре 3/2, в композициях Дилецкого основным является 2-дольный метр. Контрастирующая 3-дольность, как правило связанная с аккордовой фактурой и по преимуществу полнозвучная, выполняет функцию несущих арок.

Главным выразительным и формообразующим средством (как это присуще и музыке Ренессанса) являются возможности многоголосия - многообразие сменяющейся фактуры, оживленность имитаций, в том числе сквозных (смотреть, например, 8-голосную «фугу» в 3-й песни канона - «Приидите, пиво пием новое»), обилие канонических секвенций и бесконечных канонов (особенно в двухорном изложении), органичное использование кантового 3-голосия. Все это создает динамичную, подвижную ткань, стереофоничность звучания (как перезвон колоколов) благодаря двухорности.

Дилецкий широко пользовался принципом повторности - наиболее ярким показателем музыки нового стиля, вызывавшим резкую критику со стороны ревнителей старой традиции. Повторность организует все уровни, однако в целом преобладает непосредственный повтор над арочным. Впрочем, в каноне есть как повторения эпизодов внутри песней («Яко воскресе» в 4-й песни), так и арки между песнями (полное повторение 3-й песни «Пиво пием» в 8-й - «Сей убо нареченный»). На основе повторности Дилецкий выстраивает монументальные композиции (концерт «Прийдите, людие» длится 7 минут, канон - 18-20 минут). Музыка Дилецкого полностью соответствует его теоретическим положениям о функциональности частей формы. Дилецкий - новатор в умении создать напряжение неустойчивости при движении к кульминации (за счет канонических секвенций - смотреть, например, заключительный тропарь «И нам дарова» в каноне, последнее стремительное восхождение «Тройце Святая» в «Прийдите, людие»). В целом произведения Дилецкого легко «читаются» не только благодаря логике развертывания, но и за счет сохранения и умножения смысла текста с помощью риторических фигур.

Творчество Дилецкого согласуется с основными теоретическими положениями его трактата, и потому естественно совпадение большинства приемов в «Грамматике» с множеством подобных примеров в его музыкальных произведениях. Дилецкий придерживается провозглашенных принципов создания композиции, например таких, как непременное членение текста для чередования tutti и ансамбля, восходящего и нисходящего движения, музыки радостной и печальной, варьирования изложения. В то же время некоторые сложные приемы не употребляются, как, например, использование далеких тональностей. Есть, однако, закономерности в сочинениях, которые не описаны в теоретическом изложении. Благодаря наличию значительного числа произведений Дилецкого возможно выявить черты его стиля. Таковы, в частности, особенности формирования музыкальной ткани. Обычно есть несколько (2-3) «порождающих» кратких мелодических ячеек, затем настолько разнообразно развивающихся, что их первоисточник скрыт, хотя ощущается интонационная цельность произведения. Такие «порождающие» ячейки оказались родственными во всем ныне известном творчестве композитора. Их выявление, определение типичных приемов изложения, в том числе в конкретной интонационной форме (как, например, «секвенция Дилецкого»), позволяют представить некоторую «формулу стиля», что очень помогает при реконструкции утерянных частей текста (в большинстве случаев отсутствует 1 партия) и при атрибуции анонимных произведений.

Дилецкий - разносторонняя творческая личность нового типа: ученый, композитор, педагог, регент. Пафос его деятельности - в прославлении новой музыки как искусства, в обучении ее законам и в постижении ее красоты. Благодаря Дилецкому музыка Восточной Европы поднялась на новую ступень, в том числе в осознании состоявшегося в ней синтеза общеевропейских и национального компонентов.

Сочинения:

Смоленский С. В. «Мусикийская грамматика» Н. Дилецкого. СПб., 1910;

Граматика музикальна: Фотокопiя ркп. 1723 року / Пiдгот. до вид., упор.: О. С. Цалай-Якименко. К., 1970;

Идеа грамматики мусикийской / Публ., пер., исслед. и коммент.: В. В. Протопопов. М., 1979. (ПРМИ; 7).

Музыкальные сочинения:

Херувимская // Хрестоматiя укр. дожовтневоï музики / Сост. и коммент.: O. Я. Шреєр-Ткаченко. К., 1970. С. 45-53;

Воскресенський канон // Партесний концерт / Упор. i авт. вступ. ст.: Н. О. Герасимова-Персидська. К., 1976. С. 15-83;

Хоровi твори: [Зб.] / Упор., ред., вступ. ст. та коммент.: Н. О. Герасимова-Персидська. К., 1981;

Духовнi твори / Загальна ред. та упор.: М. Гобдич: муз.-ред. консультант: Н. О. Герасимова-Персидська. К., 2003. (Б-ка камерного хору «Киïв»);

«Прийдите, людiє» // Партеснi концерти ХVII-ХVIII ст. з Киïвськоï колекцiï / Сост., расшифр., науч. ред., вступ. ст. и коммент.: Н. О. Герасимова-Персидська. К., 2006. С. 19-58.

Дискография:

Дилецький М. Духовнi твори: 2 диска / Камерний хор «Киïв», дир. М. Гобдич. К., 2003.

Иллюстрации:

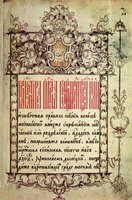

Титульный лист «Мусикийской грамматики» Н. П. Дилецкого из рукописи 1679-1680 гг. (ГИМ. Барс. № 1340. Л. 79)

Нотный автограф Н. П. Дилецкого. Страница из «Идеи грамматики мусикийской» (РГБ. Ф. 173. № 107. Л. 133)

Литургия Препорциальная Н. П. Дилецкого. Кон. XVII в. (ГИМ. Син. певч. № 712)