Собирательное название этнополитической общности, сформировавшейся в результате миграции германских племен из континентальной Европы в Британию в IV–VI веках (см. Англосаксонское завоевание).

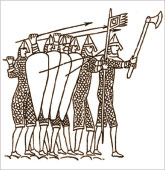

Представители этой общности говорили на различных диалектах древнеанглийских языков. Термин «А.» не является самоназванием. Начиная с VIII в. он использовался в континентальных латинских источниках в связи с необходимостью отличать саксов, живших в Британии, от населения Саксонии («старых саксов»). В самой Англии он применялся с конца IX в. в чисто политическом смысле в титулатуре королей («король англов и саксов», «король англосаксов»). В качестве собирательного названия в английских источниках, как правило, фигурирует термин gens anglorum («народ англов») или его древнеанглийский аналог Angelcyn. В качестве племен, переселившихся в Британию, Беда Достопочтенный называет англов, саксов и ютов (живших на территории Ютландии). По его представлениям, англы заселили северо-восточные и центральные области, саксы — юго-западные территории, а юты — Кент и о-в Уайт. Археологические данные в целом подтверждают эту схему, хотя, согласно современным представлениям, «три народа» Беды сами по себе были в этническом плане неоднородны, а географические границы расселения — не столь четки. Археологические находки и топонимы указывают также на присутствие в Британии фризов, франков и норвежцев. В VI в. между англскими, сакскими и ютскими областями существовали заметные различия в материальной культуре и в диалектах, однако к VII в. уже формируется более или менее однородная материальная культура. Вопрос о том, в какой момент у потомков германских переселенцев возникло представление о себе как о едином народе, является спорным. В период VII–IX вв., когда первоначальные этнические границы уже стерлись, а между королевствами шла постоянная борьба за территорию и влияние (см. Великобритания), основным способом самоидентификации становится территориально-политическая принадлежность (т. е. подданство в одном из королевств или более мелкой области). Потомки германских переселенцев воспринимают себя в этот период в первую очередь как нортумбрийцев, мерсийцев, западных или восточных саксов и т. п. По всей вероятности, представление о едином «народе англов» начинает складываться в период викингских нашествий, в особенности после разделения Англии на юго-западную часть, находившуюся под властью уэссекского короля Альфреда (см. Альфред Великий), и «скандинавские» территории. Однако, по мнению некоторых исследователей, формирование англосаксонской этнополитической общности так и не завершилось вплоть до нормандского завоевания (1066). Германские племена, участвовавшие в миграции, находились на стадии разложения родоплеменного строя. В ранний англосаксонский период основную долю населения составляли свободные землепашцы, жившие общинами в деревнях или на отдельных хуторах. К знати принадлежали королевские воины — гезиты, а также элдормены (старейшины) — правители отдельных родоплеменных единиц, объединившихся под властью короля. На протяжении VII–XI вв. идет процесс формирования феодальных отношений, выражавшийся в постепенном увеличении количества зависимых крестьян и выделении земельной аристократии — элдорменов и тэнов. Однако большинство исследователей придерживается мнения, что окончательно феодализация Англии завершилась уже после нормандского завоевания. Основной зерновой культурой у англосаксов была рожь; они сеяли также ячмень и овес. Быки использовались исключительно как тягловая сила, для пахоты; главной разновидностью домашнего скота были овцы — их разводили ради молока, мяса и шерсти. Держали также свиней и коз. Главными предметами вооружения свободного англосакса были щит и копье. Меч считался оружием знатного человека. Лук, напротив, рассматривался в первую очередь как охотничье оружие, и во время битвы луками пользовались исключительно люди низкого социального статуса. Характерной особенностью англосаксонской культуры является наличие большого корпуса текстов на народном (древнеанглийском) языке. В их число входят аллитерационные поэтические произведения, летописные и законодательные памятники (см. Англосаксонские правды), переводы латинских сочинений, проповеди, глоссарии, сочинения по грамматике.

Автор статьи: Метлицкая З.Ю.

© Российская Историческая Энциклопедия