АМЕНХОТЕП - личное имя, входившее в царскую титулатуру четырех фараонов XVIII династии (Новое царство, смотри Египет Древний).

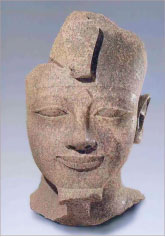

(Др.-егип. Imn-h.tp, букв. «Амон-умиротворен»). А. I (А. Джесеркара; 1525–1504 до н. э.) — второй царь XVIII династии, сын Яхмоса I, освободителя Египта от гиксосови основателя династии, и Яхмос-Нефертари, одна. из самых значительных цариц династии. Внешняя политика А. I — закрепление завоеваний Яхмоса I: известны его военные походы в Куш и Переднюю Азию. А. I внес значительный вклад в строительство и декорирование культовых сооружений — в Абидосе, на Элефантине, в Нубии, в Карнаке, который стал центром почитания Амона как общегосударственного бога. Впоследствии А. I и его мать, посмертно обожествленные, служили объектом поклонения в Фивах, Дер эль-Медине. А. I был также божественным покровителем царского некрополя в Долине царей, где были погребены все фараоны XVIII династии (кроме Эхнатона, гробница которого находилась в Ахетатоне). Гробница самого А. I точно не локализована. А. II (А. Аахепура; 1427–1400 до н. э.) — седьмой царь XVIII династии; сын Тутмоса III и царицы Меритра-Хатшепсут; недолгий (2,5 года) соправитель отца. Расширяя его военные успехи, совершил несколько походов в Палестину–Сирию, дойдя до р. Евфрат и страны Нахарин (Митанни). А. II осуществил значительную строительную программу; известны остатки его монументов по всему Египту, особенно в столице Фивах (в Карнаке и Луксоре), а также в Нубии. Надписи и рельефы прославляют А. II как фараона-воина, искусного колесничего и лучника, создавая новый героический образ царской власти. Гробница А. II в Долине царей (раскопана в 1898 В. Лорэ) наряду с его саркофагом вмещала тела 8 других фараонов и членов их семей: они были перепрятаны в XXI династии для спасения от грабителей по распоряжению верховного жреца Амона. А. III (А. Небмаатра; 1390–1352 до н. э.) — девятый фараон XVIII династии, сын и преемник Тутмоса IV и царицы Мутемуи. Долгое и мирное правление А. III — один из пиков расцвета и могущества Египта. При А. III военная активность ограничилась карательными походами в Нубию, хотя письма из Амарны архива уже свидетельствуют о сепаратистских настроениях в зависимой Сирии–Палестине и растущей угрозе со стороны хеттов. Правление А. III отмечено высоким уровнем художественной культуры и архитектуры, а также размахом строительной программы. Сохранилось ок. 1 тыс. изваяний A. III. Самые известные монументы А. III — его заупокойный храм в Ком эль-Хетан (Зап. Фивы), одно из самых грандиозных культовых древнеегипетских сооружений, от которого уцелели лишь гигантские статуи сидящего А. III (так называемые колоссы Мемнона); храм в Солебе, посвященный Амону-Ра и обожествленному А. III как владыке Нубии; а также огромный дворцовый комплекс на западном берегу Нила (совр. Малката). Известен блестящий двор А. III, а также исключительное положение, которое занимала его старшая царица Тэйе (мать будущего фараона Эхнатона), обожествленная в посвященном ей храме в Нубии (Седеинга). В последние десятилетия высказывается любопытная точка зрения (R. Johnson, D. Redford), что именно при А. III впервые проявляется ассоциация царя с Атоном (божеством в форме солнечного диска). В таком случае суть известной «реформы» Эхнатона заключалась бы в его поклонении обожествленному отцу в облике Атона. Хотя гипотеза вызывает критику, отметим, что дворец Малкате носит название «Сияние Атона», а имя самого царя на нескольких печатях позволяет толковать его как «Небмаат-Ра — сияние Атона». А. IV (А. Неферхеперура-Уаенра), см. Эхнатон.

Автор статьи: Головина В.А.

© Российская Историческая Энциклопедия