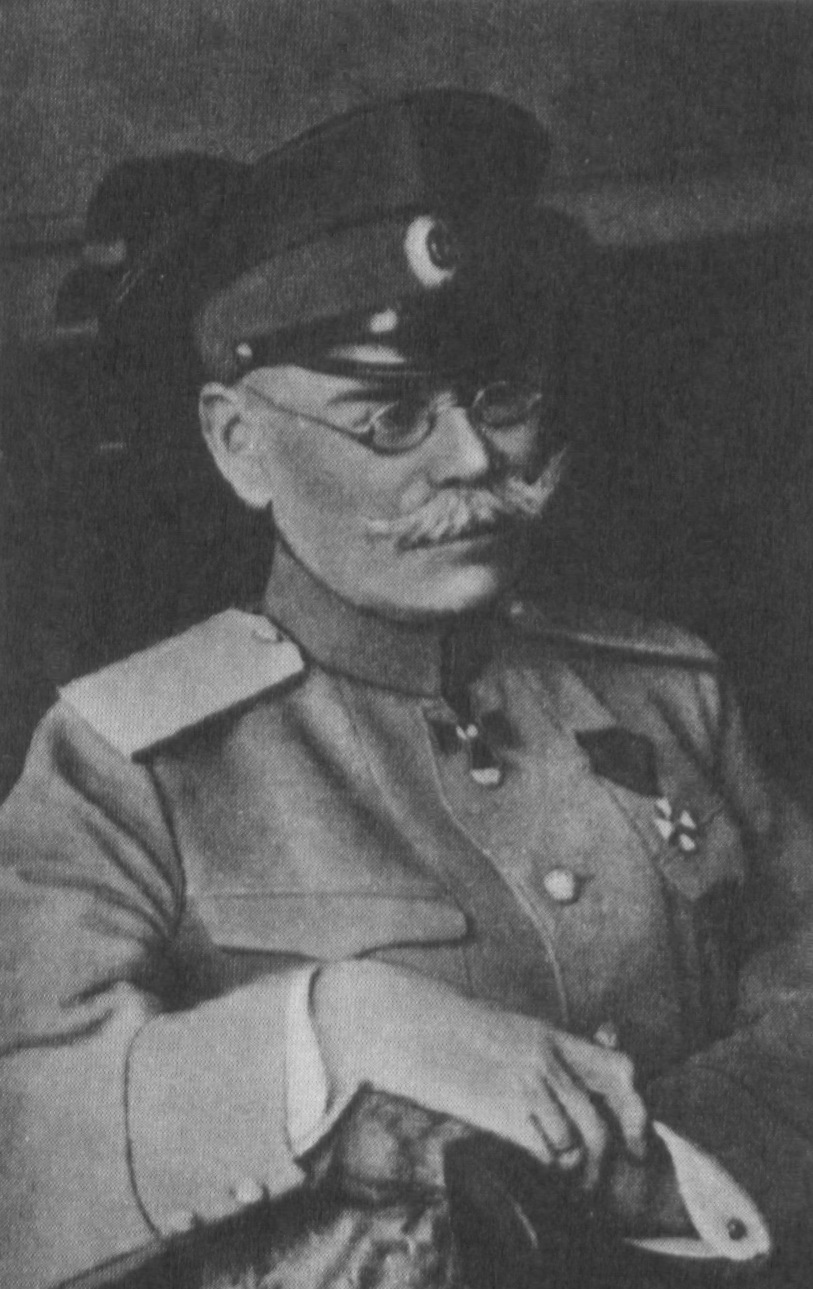

Русский военачальник и государственный деятель, генерал от инфантерии(1914), генерал-адъютант(1916).

Из потомственных почетных граждан Тверской губернии. Родился в гор. Вязьма Смоленской губ. в семье штабс-капитана 64-го Казанского пехотного полка В.А. Алексеева и Н.И.Алексеевой, урожденной Голаховой. В ноябре 1873 г., прервав обучение в Тверской классической гимназии, по экзамену поступил вольноопределяющимся во 2-й Ростовский пехотный полк, унтер-офицер. В сентябре 1874 г. командирован из полка в Московское юнкерское училище, которое окончил по 1-му разряду в июне 1876 г. Выпущен во 2-й Ростовский Гренадерский полк портупей-юнкером, в октябре 1876 г. переведен в 64-й Казанский пехотный полк. 1(13) дек. 1876 г. произведен в прапорщики.

Принял участие в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. на Балканском полуострове. Награжден орденами Св. Анны 4-й ст.(май 1878), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и с бантом(янв. 1879), Св. Анны 3-й ст. с мечами и с бантом(апр. 1879), Румынским крестом(июнь 1879).

Подпоручик(1878), полковой адъютант(1879-1885), поручик(1881 г., за отличие), штабс-капитан(1883 г., за отличие). Командир роты(1885-1887). В 1887 г. зачислен и в 1890 г. окончил по 1-му разряду Николаевскую академию Генерального штаба Академии, назначен на службу в Петербургский Военный округ(май 1890 г.), старший адъютант штаба I-го Армейского корпуса с переводом в Генеральный штаб капитаном(ноябрь 1890). Награжден прусским орденом Короны 3-й ст.(окт. 1890), орденом Св. Станислава 2-й ст.(авг. 1892).

31 мая(12 июня) 1894 года назначен исполняющим обязанности младшего делопроизводителя Военно-Ученого комитета, а в августе - произведен в подполковники и утвержден в должности. Полковник(апр. 1898 г.), исполняющий должность экстраординарного профессора Николаевской академии Генерального штаба с оставлением в занимаемой должности(авг. 1898 г., утвержден в окт. 1899 г.). Старший делопроизводитель канцелярии ВУК(янв. 1899 г.). С 8(20) мая по 10(22) сент. 1899 г. командирован в л.-гв. Гренадерский полк для командования батальоном во время лагерных сборов.

Начальник отделения генерал-квартирмейстерской части Главного штаба(авг. 1900), награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. с бантом за беспорочную 25-летнюю службу в офицерских чинах(сент. 1900), член комиссии по вооружению крепостей(февр. 1901), ординарный профессор Николаевской академии Генерального штаба с оставлением в занимаемой должности(сент. 1901), награжден орденом Св. Владимира 3-й ст.(дек. 1901), бухарским орденом Золотой звезды 2-й ст.(апр. 1902), офицерским крестом ордена Почетного Легиона(февр. 1903 г.). Начальник Оперативного отделения Главного штаба(май 1903 г.).

Посредник на Курских маневрах Московского и Киевского Военных округов(сент. 1902), на маневрах Одесского Военного округа и Черноморского флота(авг.-сент. 1903). Генерал-майор(март 1904), заслуженный ординарный профессор Николаевской академии Генерального штаба(июнь 1904).

30 окт.(12 ноября) 1904 г. назначен на пост генерал-квартирмейстера 3-й Маньчжурской армии. Участвовал в организации наступления под Сандепу 12-15(25-28) янв. 1905 г., в сражении под Мукденом 6-25 февр.(19 февр. – 10 марта) 1905 г., командовал заслоном при отступлении 2-й и 3-й Маньчжурских армий по Мандаринской дороге к Сыпингаю. За разновременные боевые отличия награжден Золотым оружием(май 1905), орденом Св. Станислава 1-й ст.(ноябрь 1905).

С 22 ноября(5 дек.) 1905 г. по 31 янв.(13 февр.) 1906 г. Алексеев временно исполнял должность начальника полевого штаба 3-й армии. 18 февр.(3 марта) 1906 г., по расформированию полевого штаба 3-й армии прикомандирован к Главному Управлению Генерального штаба(ГУГШ). 28 апр.(11 марта) 1906 г. назначен временно исполняющим должность 1-го обер-квартирмейстера ГУГШ, 27 сент.(10 окт.) 1906 г. – обер-квартирмейстером ГУГШ с оставлением заслуженным ординарным профессором Николаевской академии Генерального штаба, награжден орденом Св. Анны 1-й ст.(дек. 1906).

Командирован для прохождения цензового командования 1-й бригадой 22-й пехотной дивизии(май-сент. 1907), 4(17) мая 1908 г. назначен членом Главного крепостного Комитета, 6(19) июня 1908 г. приказом Военного министра утвержден в звании члена непременного присутствия Главного крепостного Комитета. Генерал-лейтенант, назначен начальником штаба Киевского Военного округа с оставлением в звании заслуженного ординарного профессора и с зачислением по Генеральному штабу(30 авг.(12 сент.) 1908).

2(15) дек. 1908 г. командующий войсками КВО ген. от кав. В.А. Сухомлинов был назначен на пост начальника ГУГШ. Новый командующий войсками КВО ген.-ад. ген. от арт. Н.И. Иванов согласился оставить Алексеева в Киеве, но отпускать его каждый месяц, за исключением лета, на две недели в распоряжение начальника ГУГШ. 12(25) марта 1909 г. Военный министр ген. от инф. А.Ф. Редигер в результате думского скандала был заменен Сухомлиновым. Кандидатура Алексеева на пост начальника ГУГШ была отвергнута по причине незнания иностранных языков.

Алексеев участвовал в совещаниях командующих войсками и начальников окружных штабов у Военного министра(дек. 1910), награжден орденом Св. Владимира 2-й ст.(дек. 1911).

В февр. 1912 г. в Москве был собран съезд начальников окружных штабов и генерал-квартирмейстеров под председательством начальника ГУГШ ген. от кав. Я.Г. Жилинского. Алексеев представил к обсуждению записку под заглавием «Общий план действий», на основе которой после Московского совещания в ГУГШ принимаются планы «А» и «Г». Оба плана исходили из возможных действий Германии.

В случае немецкого наступления на Францию вводился в действие план «А» - одновременное наступление против Австро-Венгрии и Германии при более значительном распределении сил в первой фазе войны против Австро-Венгрии. Против Германии выделялось 33,7%, против Австро-Венгрии 52,2% и в стратегический резерв - 14,1% русских частей. В основу плана были положены охват противника в Галиции, и в Восточной Пруссии. Главной задачей плана являлось создание благоприятных условий для осуществления общего наступления на Берлин после решения этих задач.

План «Г», принятый на случай нанесения Германией главного удара по России, был оборонительным и в отличие от плана «А» детально не разрабатывался.

12(25) июля 1912 г. Алексеев назначен командиром XIII-го Армейского корпуса, минуя дивизионный уровень даже по цензу. 26 авг.(8 сент.) награжден медалью в память об Отечественной войне 1812 г., 28 авг.(10 сент.), в дополнение к Высочайшему приказу Алексееву была объявлена Высочайшая Именная благодарность за отличное состояние войск и порядок на параде в Высочайшем присутствии на Ходынском поле(несмотря на чрезвычайное происшествие - из строя для подачи прошения императору с оружием вышел солдат одного из полков XIII-го корпуса).

С 20 по 24 апр.(с 3 по 7 мая) 1914 г. Алексеев участвовал в военной игре в Киеве под руководством Сухомлинова, выявившей значительные недочеты в подготовке к войне.

19 июля(1 авг.) 1914 г. Алексеев был назначен начальником штаба Юго-Западного фронта, в ходе Галицийского сражения постоянно стремился провести операцию по окружению армий противника. В результате австрийцы были разбиты, но фланговые охваты так и не были реализованы в окружения, преследование отходившего врага вылилось в цепь фронтальных наступлений. 6(19) сент. 1914 г. «за мужество и деятельное участие в подготовке успехов армий Юго-Западного фронта, увенчавшихся занятием Львова 21 августа 1914 года и оттеснением неприятельских сил за реку Сан» Алексеев был награжден орденом Св. Георгия 4-й ст.

Накануне Варшавско-Ивангородской операции Алексеев разгадал план противника и предложил Ставке создать в районе Варшавы группу, которая могла бы парировать удар в стык между основными силами Юго-Западного и Северо-Западного фронтов. Эти предложения не были приняты и в результате начавшееся 27 сентября наступление 9-й германской армии на Варшаву застало русские войска, штаб Северо-Западного фронта и Ставку врасплох.

В ночь с 1 на 2 октября 1915 г. Ставка передала общее командование операцией штабу Юго-Западного фронта. Т.к. командующий фронтом ген. Иванов в эти дни болел, основная тяжесть работы легла на плечи Алексеева. Он разработал план операции на основе предложений, сделанных им ранее – контрнаступление с целью окружения противника под Варшавой с опорой флангов на крепости Новогеоргиевск и Ивангород. Генерал от инфантерии(24 сент.(7 окт.) 1914).

12 окт. кризис был в целом преодолен, началась подготовка к совместному контрнаступлению Северо-Западного и Юго-Западного фронтов. Оно началось 18-20 октября, и не привело к окружению противника. Немцы оторвались от преследования, отступив от Варшавы на 100-120 км.

3 ноября 1914 года Алексеев подал Иванову докладную записку, которую Главнокомандующий переправил в Ставку через три дня. Начальник штаба Юго-Западного фронта признавал правильность выбора Германии в качестве конечной цели русского наступления, но считал, что направление на Берлин преграждает прежде всего австро-венгерская армия. Алексеев предлагал считать основной задачей «окончательно расшатать» австрийскую армию, как основную преграду на пути к Берлину, и только после этого вести наступление на германском участке фронта.

Эти предложения были также проигнорированы Ставкой, перед Юго-Западным фронтом была поставлена задача взятия крепости Перемышль, прочного овладения Карпатами и сосредоточения сил, необходимых для блокирования крепости Краков. 20 янв.(2 февр.) 1915 г. Алексеев был награжден орденом Белого Орла.

17(30) марта 1915 г., после неоднократных просьб больного Рузского об отпуске по болезни, Алексеев назначен вместо него Главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта. 9(22) марта 1915 г. капитулировал гарнизон Перемышля, Ставка переносит центр своего внимания на предлагаемый ранее Алексеевым план вторжения в Венгрию, однако время для реализации этих предложений было упущено. 1-6 мая состоялся австро-германский прорыв под Горлице-Тарновым на Юго-Западном фронте, 13-15 июля – немецкий прорыв под Праснышем, 14-18 июля – под Шавли на Северо-Западном фронте.

В тяжелейших условиях Алексеев организовал отступление русских войск. 26 июля(8 авг.) 1915 г. Высочайше соизволено разрешить принять и носить британский орден Св. Михаила и Георгия 1-й ст., пожалованный королем Великобритании.

18(31) авг. Алексеев был назначен начальником штаба Ставки Верховного Главнокомандующего. Пользовался полным доверием Великого Князя Николая Николаевича-мл., а после его смещения 23 авг.(5 сент.) – Николая II. Фактически выполнял функции Главковерха, тем более, что значительную часть времени тот проводил в различного рода поездках. В 1915 г. Николай II провел в Ставке 73 дня, а вне ее - 58 дней. В 1916 г. император провел в Ставке приблизительно 2/3 года - 258 дней.

Алексееву принадлежит авторство неудачной Нарочской операции(март 1916), в ходе которой было захвачено около 10 кв. км. территории, около 1200 пленных, полтора десятка пулеметов и несколько сотен винтовок. Общие потери составили около 120 тыс. чел. 1(14) апр. 1916 г. в Ставке под формальным председательством императора было проведено совещание главнокомандующих и начальников штабов Северного, Западного и Юго-Западного фронтов, в котором также участвовали ген. Н.И. Иванов, Военный министр ген. от инф. Д.С. Шуваев, генерал-инспектор артиллерии Великий Князь Сергей Михайлович, адмирал А.И. Русин и генерал-квартирмейстер Ставки ген.-лейт. М.С. Пустовойтенко. Фактически ходом совещания руководил Алексеев, сделавший доклад о причинах неудач Нарочской операции.

Было принято решение отложить время для будущего общего наступления русских фронтов до конца мая или до начала июня 1916 г. Главный удар в направлении Вильно должны были нанести армии Западного фронта, вспомогательные - Северный фронт на Митаву, Юго-Западный – в глубокий обход германского фронта на Брест через Луцк и Ковель. 1(14) мая наступление должно было начаться на Юго-Западном фронте, и не менее чем через две недели его должны были поддержать соседи. 10(23) апр. 1916 г. Алексеев был произведен в генерал-адъютанты.

В ходе Брусиловского прорыва Главнокомандующие Западным и Северным фронтами ген. от инф. А.Е. Эверт и ген.-ад. А.Н. Куропаткин постоянно оттягивали время атаки своих фронтов, Алексеев не смог проявить достаточной решительности для того, чтобы заставить их действовать. Атаки фронтов в июне и июле оказались безрезультативными. В результате командование Восточного фронта смогло направить почти все свои резервы. Вместе с переброшенными из-под Вердена и Соммы частями, они смогли минимизировать успех армий ген.-ад. ген. от кав. А.А. Брусилова.

В августе 1916 г. Алексеев приходит к мысли о необходимости переноса направления главного удара против Австро-Венгрии. Этим объясняется и его позиция в вопросе о вступлении в войну Румынии. За исключением периода кризиса Сербии конца 1915 – начала 1916 гг. Алексеев критически относился к возможной активизации действий на Балканах, негативно – к проектам высадки десанта у Босфора, потенциал румынской армии оценивался им крайне низко. В августе-сентябре 1916 г. Алексеев поддержал идею вступления в войну Румынии при условии нанесения румынами удара во фланг и тыл австрийской армии, оборонявшей Карпаты. В Бухаресте предпочли начать наступление в Трансильвании. Это решение, также как и расчет на то, что Болгария не вступит против России и Румынии, стало одной из причин разгрома Румынии осенью 1916 г.

20 ноября(3 дек.) 1916 г. с Высочайшего разрешения Алексеев вышел в двухмесячный отпуск по болезни, продленный 27 дек. 1916 г.(9 янв. 1917 г.) еще на один месяц. Отпуск провел в Севастополе, где проходил лечение в Романовском институте физических методов лечения. 17 февр.(1 марта) 1917 г. вернулся в Ставку к обязанностям Наштаверха. Накануне отъезда провел встречу с А.И. Гучковым, достоверной информации о состоявшемся разговоре не сохранилось, но лидер октябристов намекал на то, что поставил генерала в известность о планируемом в Петрограде выступлении.

В ходе Февральской революции 1917 г. Алексеев пытался склонить императора пойти на уступки и даровать «ответственное правительство» во главе с М.В. Родзянко, во время пребывания Николая II в Пскове фактически выступил за его отречение, надеясь на то, что либеральная оппозиция, придя к власти, сохранит контроль над страной, а новым Главковерхом станет Николай Николаевич-мл. 4(17) марта 1917 г. Великий Князь отдал приказ №1 о вступлении в должность, и 6(19) марта отправился из Тифлиса в Могилев. 11(24) марта 1917 г. Временное Правительство отстранило его от должности.

Временное исполнение обязанностей Главковерха перешло к Алексееву, которому Николай Николаевич сдал командование. 2(15) апр. генерал был назначен Главковерхом. Алексеев последовательно выступал против «демократизации» армии, политически мотивированных чисток командного и офицерского состава, был одним из инициаторов созыва Офицерского съезда в Могилеве, в ходе работы которого призвал офицеров к единению. 22 мая(4 июня) 1917 г., в день завершения работы съезда, А.Ф. Керенский сместил Алексеева, на его место был назначен Брусилов.

Формально после увольнения Алексеев поступил в распоряжение правительства, но предпочел уехать в Смоленск. 12-14(25-27) авг. принял участие в работе Государственного Совещания в Москве. В ходе т.н. «корниловского мятежа» находился в Смоленске, его симпатии полностью были на стороне ген. Л.Г. Корнилова, 30 авг.(12 сент.) новый Главковерх Керенский назначил Алексеева начальником своего штаба и поручил ему провести арест мятежников. Генерал согласился, получив от Временного Правительства заверение, что жизни Корнилова и его сотрудников ничего не угрожает.

1(14) сент. Алексеев прибыл в Могилев и приступил к исполнению своих обязанностей. В ночь на 3(16) сент. Корнилов сдал командование Алексееву и вместе с группой своих сторонников переехал из губернаторского дворца в гостиницу «Метрополь». Формально они были арестованы и находились под охраной текинцев и корниловцев. Алексеев настоял на переводе «корниловцев» в Быхов, и передаче дела в обычное следствие и суд, сразу же после этого немедленно сдал должность. 9(22) сентября Керенский подписал приказ об освобождении генерала от обязанностей по его собственной просьбе.

28 сент.(10 окт.) 1917 г. Совет Московского Совещания общественных деятелей избрал Алексеева представителем во Временный Совет республики. 7(20) окт. 1917 г. генерал прибыл в Петроград в качестве депутата предпарламента от Офицерского Союза. Его попытки спасти гибнущую армию не увенчались успехом. Октябрьская революция застала Алексеева в Петрограде. Генерал отправился в Новочеркасск, куда прибыл 2(15) ноября 1917 г. Созданная им «Алексеевская организация» стала ядром «белого» движения на юге России. 6(19) дек. 1917 года в Новочеркасск прибыл Корнилов. Несмотря на явную неприязнь и недоверие Корнилова к Алексееву, оставшееся после согласия Алексеева сотрудничать с Керенским, генералы начали совместную работу. Алексеев занимался политическими и финансовыми вопросами, Корнилов – военными. При создании 25 дек. 1917 г.(7 янв. 1918 г.) Добровольческой армии Алексеев стал ее Верховным руководителем, Корнилов – Главнокомандующим.

Принял участие в 1-м и 2-м Кубанских походах Добровольческой армии. Скончался от воспаления легких в Екатеринодаре в 8 часов утра 23 сент.(6 окт.)1918 г., был похоронен в склепе Свято-Екатериненского кафедрального собора. В составе Добровольческой армии с сент. 1918 г. действовал «Алексеевский» полк, с окт. 1919 г. – дивизия и дредноут «Генерал Алексеев». В феврале 1920 г., перед отступлением из Екатеринодара, гроб с телом генерала был извлечен и увезен в Сербию, где он был снова предан земле на Новом кладбище в Белграде. Надгробный памятник поначалу представлял собой скромный белый крест с надписью «Михаил», в 90-е гг. XX в. там появилась мемориальная плита, установленная родственниками, в 2010 г. еще одну плиту с санкции родственников установили участники российского движения «Белое дело».

Семья: с 1891 г. женат на Анне Николаевне Пироцкой(1872-1960, Буэнос-Айрес); дети: Николай Михайлович Алексеев(Санкт-Петербург, 1891- Буэнос-Айрес, 1960), Вера Михайловна Алексеева, в замужестве Алексеева-Борель(1899, Санкт-Петербург - 1992, Буэнос-Айрес), Клавдия Михайловна(1899, Санкт-Петербург – 1929, Белград).