Художественная выставка, состоявшаяся в залах Петроградской академии художеств 17 мая - 1 августа 1923 г.

Организация выставки

На выставке экспонировались работы следующих художественных объединений и группировок: Общество имени Куинджи, Общество индивидуалистов, Община художников, Товарищество передвижников, "Мир искусства", "Око", «Группа 16», "Уновис", "Зорвед", Пролеткульт, Группа новых течений в искусстве, а также отдельные художники, не принадлежащие к обществам (В.А. Денисов, П.А. Мансуров, Э.К. Спандиков, П.Н. Филонов, С.Я. Шлейфер и др.). Всего в выставке приняло участие 263 художника, экспонировано 1621 произведение.

Выставка была организована секцией ИЗО петроградского Сорабиса (Союза работников искусств). Целью было, опираясь на опыт I Государственной свободной выставки произведений искусств (1919), преодолеть острую дифференциацию художественных течений и показать весь разнообразный спектр живописи в советской России.

Выставка имела большой общественный резонанс: её ждали, активно обсуждали в печати (журнал «Жизнь искусства», «Красная газета», и др.) и посещали. Так, в газетах сообщалось, что в первые дни выставки «число посетителей рассчитывалось уже тысячами», а пролетарские организации, студенты и учащиеся устраивали на нее экскурсии. Особенно активно презентовал и разъяснял свои произведения рабочим, красноармейцам и матросам В.Е. Татлин.

Участники

Экспозиция была разделена на условных «правых», «левых», и «центр». Каждому объединению было выделено отдельное пространство, организовать которое можно было как угодно: вывешивать рядом лозунги, манифесты, декларации, выступать с устными объяснениями концепции своего творчества. Манифесты Малевича, Матюшина и Филонова были опубликованы в журнале «Жизнь искусства».

В «левых» вошли: Уновис (К.С. Малевич, Н.М. Суетин, И.Г. Чашник, Л.А. Юдин и др.; согласно идее коллективного творчества, положенной в основу объединения, на всех выставках работы этого объединения экспонировались анонимно); «Зорвед» (Н.И. Гринберг, М.В. Матюшин, Б.В. Эндер, Г. В. Эндер, К. В. Эндер, М. Б. Эндер); Пролеткульт (А.А. Андреев, З.Я. Бледау, Ю.Ю. Боднэк, А.К. Верещагин, Я. М. Гуминер, А.М. Комашко, И.М. Ларионов, В.М. Упман).

«Центр» составило «Объединение новых течений в искусстве» (В.Е. Татлин, В.В. Лебедев, С.И. Дымшиц-Толстая, Н.Ф. Лапшин, О.А. Пчельникова, А.И. Таран, А.А. Успенский, Н.А. Тырса, Л.А. Бруни, П.В. Митурич, А.Ф. Пахомов, В.В. Пакулин и др.).

«Правыми» стали: Общество художников им. А.И. Куинджи (М.И. Авилов, А.Н. Бенуа, М.П. Бобышов, Л.А. Бруни, М.И. Курилко, В.С. Сварог и др.); Община художников (А.Я. Брускетти-Митрохина, Д.И. Митрохин, Р.Р. Френц и др.); Общество художников-индивидуалистов (П.П. Болотов, И.И. Бродский, И.А. Вельц, А.К. Жаба, Ю.Ю. Клевер, Н.Ф. Лапшин).

Стоит отметить, что наибольший интерес у публики, состоявшей в основном из рабочих слоев, вызывал раздел левых течений в искусстве. За несколько месяцев ее посетили десятки тысяч людей.

Тщательнейшим образом была подготовлена секция Уновиса, созданная во многом благодаря многочисленным кураторским идеям Малевича. В ее экспозиции было показано развитие изобразительного искусства как прогрессивного движения от кубизма к футуризму и супрематизму. Преобладали при этом супрематические работы: сечения, сооружения и кубо-супрематические построения, по мнению создателей, являвшиеся венцом развития живописи. Манифест Малевича, опубликованный к выставке, назывался «Супрематическое зеркало». В нем все явления мира, творения и познания человека приравнивались к нулю, вмещающему в себя все. Целью Уновиса на данной выставке было показать общую концепцию супрематизма. Каждый член этого общества стремился стереть границы личности и представить свои обезличенные анонимные произведения как часть единой системы, школы нового сознания, не теряя при этом индивидуальных творческих черт.

Несмотря на популярность «левого фланга» выставки у публики, в печати деятельность этих объединений подверглась серьезной критике. Малевича, Матюшина, Филонова упрекали в недостаточной революционности, оторванности от нужд общества и задач продолжающейся революции. Их живопись маркировалась как упадочная. Малевича осуждали за «белоэмигрантский язык» и масонство, а «Формула революции» Филонова расценивалась как «теология, религиозно-философское общество и окрашенный в красный цвет Бердяев».

В деятельности Татлина и его последователей просматривалась наибольшая логика, ясность и революционность. Признавалось, что «компоновать костюм в наше время – вещь нужная», однако и здесь нашлось место упрекам в чрезмерной теоретизированности и недостаточной практике.

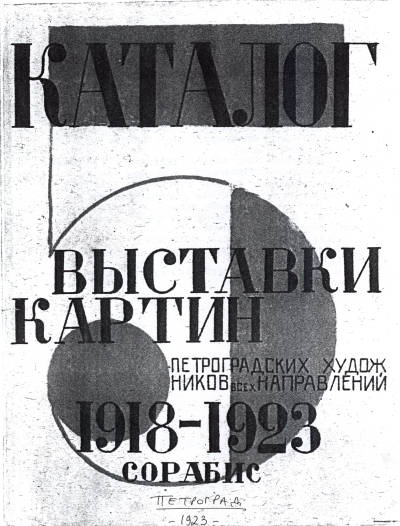

Был издан каталог выставки - редкое издание, содержащее ценнейший список всех авторских работ и список участников выставки, их полные имена и адреса.