Крестьянская артель декоративно-прикладного искусства, созданная около 1900 г. помещицей Натальей Михайловной Давыдовой (1875-1933) в своем селе Вербовка Киевской губернии.

Причины создания и задачи

Артель специализировалась на создании предметов художественной вышивки и шитья. Её отличительной чертой было сотрудничество крестьянок-мастериц и профессиональных художников «левых», авангардных направлений: кубизма, супрематизма, футуризма. В первое десятилетие ХХ в. в Вербовке трудились около 30 вышивальщиц. Они создавали предметы бытового назначения по эскизам Казимира Малевича, Ольги Розановой, Любови Поповой, Александры Экстер, Нины Генке, Надежды Удальцовой, Ксении Богуславской и др.

Для того времени было характерно создание подобных мастерских. Мать самой Натальи Давыдовой, Ю.Н. Гудим-Левкович, была создательницей одной из наиболее процветавших кустарных мастерских на Украине – артели в селе Зозово. Вышивальщицы из этой артели часто получали медали на украинских и всероссийских выставках традиционных ремесел. Подобные мастерские были в моде у «прогрессивных» помещиков того времени, озаботившихся возрождением народного визуального фольклора и собиранием традиционных орнаментов.

История

В 1912 г. Давыдова произвела модернизацию Вербовки, устроив при ней ремесленные школы. Продукция артели высоко ценилась, в том числе за рубежом: в Европе был спрос на эксклюзивные изделия фольклорной вышивки. В 1909 г. вышивки мастериц Вербовки получили премию на Второй южнорусской кустарной выставке в Киеве.

С 1914 г. начинается сотрудничество Вербовки с художницей-авангардисткой Александрой Экстер, которая была близкой подругой Давыдовой. С этого периода происходит поворот артели в сторону новых течений в искусстве. Свидетельством этого поворота стала выставка Вербовки, устроенная в ноябре 1915 г. в московской галерее Лемерсье под названием «Современное декоративное искусство Юга России». На ней были представлены вышивки по эскизам самой Н. Давыдовой, а также А. Экстер, Н. Пуни, К. Богуславской, Г. Якулова. Практически ни одна из представленных там работ не дошла до нас, поэтому судить о содержании выставки мы можем лишь по редким фотографиям и отзывам в прессе. Отзывы профессиональных критиков были в основном негативными. Вербовку критиковали за то, что в вышивках не было ничего истинно народного, их называли «беспредметными арабесками», в которых вместо народных сказок роился «хаос машинной современности: обломки труб и котлов». Однако, «левое искусство» едва ли рассчитывало на полное принятие обществом своего революционного синтеза абсолютно новаторской по тем временам беспредметности и абсолютно традиционного ремесла народной художественной вышивки. Авангардистам было важно привлечь внимание, заявить о себе, и они это успешно осуществили.

Насколько можно судить по фото выставки, опубликованным в тогдашней прессе, на самом видном месте экспозиции располагались беспредметные проекты Малевича. К моменту открытия выставки вышивальщицы еще не успели сделать работы по его эскизам, но знаковым является само публичное появление его беспредметных композиций в 1915 г. Фактически, это первая презентация его еще официально не изобретенного к тому моменту супрематизма.

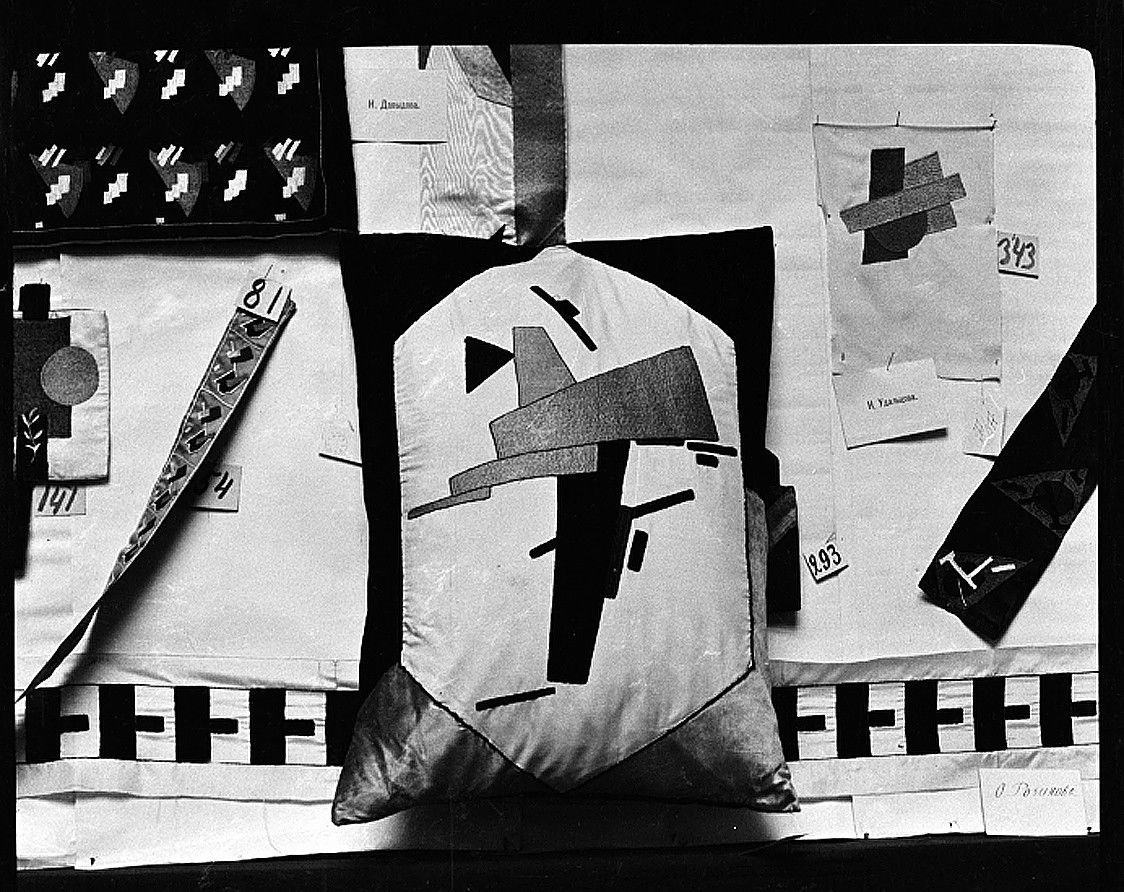

Уже два года спустя, на «Второй выставке современного декоративного искусства «Вербовка»» (Москва, ноябрь-декабрь 1917 г.) было представлено порядка 400 экспонатов, преобладающим стилем которых был супрематизм. К этому моменту художники Л.Попова, К. Богуславская, Н. Генке-Меллер, И. Пуни, Н. Давыдова, Н. Удальцова, О. Розанова, А. Экстер, Г. Якулов были «завербованы» Малевичем в его общество «Супремус» и вели свои поиски в направлении супрематизма и беспредметной живописи. Супрематические композиции накладывались на всевозможные предметы: ленты, коврики-гобелены, полотенца, скатерти, шарфы, наволочки-чехлы для подушек, халаты, сумки, даже веера и ширмы. Вышивки были выполнены гладью на шелке. Согласно каталогу, Наталье Давыдовой принадлежало более 70 работ, Ольге Розановой – 60, Малевичу – 16. Кроме того, на выставке 1917 г. экспонировались изделия народных мастеров Е.П. Пшеченко, В.Я. Довгошии, украшенные традиционным растительным орнаментом и изображениями зверей и птиц.

Вторая выставка «Вербовки» прошла спустя полтора месяца после Октябрьской революции. Вопросы культуры и искусства по понятным причинам отошли на второй план, в связи с чем это событие практически не было освящено в прессе. Однако мы можем судить об экспонатах выставки благодаря единственному визуальному свидетельству, запечатлевшему супрематические работы «Вербовки». Это частные снимки американского журналиста Оливера Сейлера, находившегося тогда в Москве и случайным образом посетившего выставку.

Согласно свидетельствам современников, выставка, однако, имела большой успех у публики, экспонаты активно раскупались посетителями. Парадокс этого успеха заключался в том, что бытовые предметы, украшенные практически точными копиями картин супрематистов, пользовались столь же высоким спросом, сколь резко критиковались сами картины. Эта выставка стала воплощением интереса художников к проектированию вещей, дизайну, внедрению нового формотворчества в жизнь. Однако грандиозным планам ее создателей не суждено было реализоваться.

Послереволюционная судьба Вербовки и ее создательницы Н.М. Давыдовой сложилась трагически. Имение было разграблено, большинство работ сожжено и безвозвратно потеряно. Давыдова оказалась в заключении и эмигрировала во Францию в середине 1920-х, где спустя десять лет трагически погибла. Несмотря на популярность артелей народного промыслового искусства, ничего подобного Вербовке больше создано не было. Она осталась уникальным примером синтеза наиболее традиционной формы искусства с наиболее новаторским его содержанием.