Археологическая культура позднего бронзового-раннего железного века кон. VIII ‒ нач. III вв. до н.э. Ареал распространения ‒ Минусинская и Кузнецкая котловины, т.е. степная и лесостепная зона бассейна среднего Енисея и частично Обь-Енисейское междуречье. Тагарская культура входит в состав скифо-сибирской культурно-исторической области.

Основные памятники тагарской культуры ‒ курганы, известны также поселения, рудники, клады бронзовых вещей. Также в Минусинской котловине открыты наскальные рисунки (писаницы), созданные носителями тагарской культуры.

Первые находки происходят из грабительских раскопок и случайных находок, в XVIII веке были проведены первые попытки их научного изучения: Д.Г. Мессершмидтом в 1722 году, затем Г.Ф. Миллером и И.Г. Гмелином в 1739 году. В XIX веке наиболее значительные исследования проводил А.В. Адрианов. В 20-30-е годы XX века раскопки были продолжены С.А. Теплоуховым, С.В. Киселевым, В.П. Левашевой. В 50-е годы начинаются наиболее активные исследования А.Н. Липского, С.В. Киселева, М.П. Грязнова (Красноярская экспедиция), большой вклад в изучение тагарской культуры внесли Э.Б. Вадецкая, Р.В. Николаев, Г.А. Максименков, Л.С. Марсадолов, А.И. Мартынов, М.Н. Пшеницына, Э.А. Севастьянова, А.В. Субботин, Н.Л. Членова и др.

Культура была выделена С.А. Теплоуховым в 20-е годы по материалам собственных раскопок и предшествующих находок и названа минусинской курганной культурой. Нынешнее общепринятое название было предложено С.В. Киселевым в 1929 году по курганам, раскопанным А.В. Адриановым близ Тагарского острова на Енисее и Тагарского озера, недалеко от г. Минусинск.

Существует несколько периодизаций тагарской культуры. Наиболее распространенной является схема М. П. Грязнова, который на основе первой периодизации С.А. Теплоухова выделяет баиновский (VII в. до н. э.), подгорновский (VI-V вв. до н. э.), сарагашенский (IV-III вв. до н. э.) и тесинский (II-I вв. до н. э.) этапы тагарской культуры. Новая периодизация была предложена А.В. Субботиным: ранний этап (кон. VIII—VI вв. до н. э.), развитый этап (V—III вв. до н. э.), поздний этап (кон. II—I вв. до н. э.).

Наиболее дискуссионной остается проблема интерпретации поздних памятников ‒ можно ли считать тесинский этап тагаро-таштыкским переходным периодом или он относится уже к таштыкской культуре.

Погребения

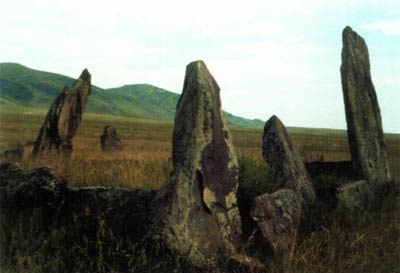

Раскопано более тысячи курганов тагарской культуры. Курганные могильники располагались, как правило, на надпойменных террасах рек или у подножия сопок. Обычно они состоят из большого числа курганов ‒ от 10-ти до 20-ти. Земляные курганы небольшого размера окружались характерными для культуры прямоугольными оградками из врытых на ребро массивных плит с вертикально установленными камнями по углам. Захоронения под курганом располагались, чаще всего, в ряд. Погребение осуществлялось в ямах прямоугольной формы с земляным дном, вдоль стенок которых зарывались каменные плиты, поставленные на ребро и образующие каменный ящик. Позднее такой тип погребального сооружения сохраняется только для детских захоронений. Более распространенной становится деревянная срубная конструкция, сверху яма перекрывается бревенчатым накатом.

На раннем этапе захоронения, как правило, индивидуальные, реже парные (для взрослого и ребенка). Позднее такая традиция сохраняется только для знатных лиц. В случае с рядовым населением, количество захороненных постепенно увеличивается от 10 до 50-100-200 человек в одном погребении. Ориентировка головы на запад или юго-запад с незначительными отклонениями, позднее встречается северо-восточная ориентировка. Положение тела ‒ вытянутое на спине, руки вдоль туловища.

У головы помещали характерные крупные керамические сосуды баночной формы, в них, вероятно, была жидкая пища. В ногах ‒ части крупного рогатого скота, реже овцы или лошади. Всё это служило напутственной пищей. В мужских погребениях в качестве погребального инвентаря распространены предметы вооружения ‒ чеканы со втоками, кинжалы, боевые топоры, секиры, наконечники стрел. В женских погребениях обычно встречаются украшения, реже ‒ зеркала. И в мужских, и в женских погребениях находят характерные бронзовые ножи. На позднем этапе развития культуры в погребение помещали уменьшенные (вотивные) копии предметов.

Среди всех памятников культуры выделяется группа из 14 «царских» курганов в урочище Салбык к северу от г. Абакана. Основным курганом является один из крупнейших в мире -‒Большой Салбыкский, датируемый IV в до н.э. Первоначальная его высота составляла не менее 25 м. Насыпь пирамидальной формы перемежалась слоями дерна и глины и была облицована дерном. Квадратная ограда вокруг насыпи (70х70 м) ориентирована по сторонам света и образована огромными каменными плитами (более 2х5 м), вкопанными горизонтально и вертикально по очереди. С востока к ограде подходил входной коридор шириной 5 м, скорее всего, это был ложный проход. Основное погребение пожилого знатного мужчины помещалось в срубе в квадратной могильной яме, над которой был сложен деревянный склеп в форме усеченной пирамиды. В могильную яму от западной стороны ограды кургана вел наклонный коридор-дромос, по которому, очевидно, внесли тело в гробницу. В дромосе и в самой могильной яме были обнаружены останки шести человек, которые, вероятно, являлись слугами и членами семьи, и были подхоронены позднее. Останки еще четырех человек помещались под угловыми камнями ограды кургана, это так называемые «строительные жертвы».

Поселения

Поселения тагарской культуры не так многочисленны и изучены в значительно меньшей степени. Известны как постоянные неукрепленные поселения, так и укрепленные городища. Селища располагались на естественных надпойменных террасах, в пойме или возле озер, в местах удобных для земледелия и скотоводства (Объюл, Нижний Ошколь, Джоево озеро, Тагарское озеро). Такие поселения занимали площадь от 2,4 до 8,9 га, культурный слой довольно насыщенный, со значительным количеством костей домашних животных. Последние характеры для конечной стадии культуры.

Среди укрепленных поселений различают временные городища-убежища (Усть-Ерба, Береш II), а также постоянно заселенные городища (Знаменское). Городища-убежища, как правило, округлой формы диаметром 60-200 м, расположены на равнине и укреплены валом и рвом. Они отличаются крайне бедным культурным слоем или его отсутствием. Знаменское городище неправильной формы, большей площади, по сравнению с городищами-убежищами. Его культурный слой помимо керамики насыщен костями домашних животных, обломками зернотерок и пестов. Жилища на тагарских поселениях ‒ глубокие землянки и полуземлянки. Основной строительный материал ‒ глина и камень. Реже прослеживаются наземные бревенчатые срубные дома ‒ прямоугольные с четырехскатными крышами. На существование наземных срубных жилищ также указывают их петроглифические изображения (Боярские писаницы). Кроме того, на писаницах есть рисунки временных шалашей конической формы.

Керамика

Керамику изготавливали без использования гончарного круга. Наиболее стандартные формы ‒ баночные сосуды и плошки, изготовленные из нижней части разбитых баночных сосудов. Значительно меньшую часть составляют кубковидные и округлые плоскодонные сосуды, а также другие формы, которые исчезают на раннем этапе культуры. Известна находка керамического сосуда, имитирующего бронзовый котёл. Орнаментация скудная, это может быть один или несколько широких горизонтальных желобков в верхней части сосуда, нанесенных пальцем или палочкой. Изредка ниже желобков орнамент дополнен группами из каплевидных ямок, образующих треугольник; мелким треугольным штампом; насечками, образующими горизонтальный зигзаг. Ближе к лесной зоне преобладает «жемчужный» орнамент, ряды оттисков гребенчатого штампа.

Хозяйство

Основу хозяйства тагарской культуры составляло не только кочевое скотоводство, но и земледелие. Это является важной особенностью в сравнении с другими культурами скифо-сибирского мира. О наличии земледелия свидетельствуют многочисленные находки крупных бронзовых серпов с отверстием для привязывания ремня. Зафиксированы оросительные каналы тагарского времени, иногда прорубленные в скальной породе. Оседлые земледельцы практиковали пастушеское или отгонное скотоводство с преобладанием крупного рогатого скота в стаде.

Металлургия

В ареале тагарской культуры бронзовые изделия превалируют над железными. До V в. до н.э. предметов из железа известно мало. Это связано с обилием местного бронзового сырья и продолжением бронзолитейной традиции предшествующей карасукской культуры. Литье производилось на поселениях. С поселений происходят находки фрагментов глиняных литейных форм, известны также медные двустворчатые формы, практиковалось и литье по восковой модели. Вдали от поселений также известны литейные мастерские.

Одна из основных форм орудий ‒ бронзовые топоры-«кельты», в основном служившие орудиями труда, встречаются повсеместно в могилах, кладах, чаще в качестве случайных находок. Предполагается, что они могли использоваться и для земляных работ. Наиболее частой находкой являются ножи с выделенной ручкой или без неё. Навершие ручки часто украшено в зверином стиле. В VII-VI вв. до н.э. бытовали вкладышевые ножи с полой ручкой, в которую вставлялось плоское шило с навершием. Также часто встречаются отдельные шилья. Ножи без ручки завершались одним или несколькими отверстиями. Важной находкой являются бронзовые котлы скифского типа на высоком поддоне с двумя поднятыми кольцевидными ручками.

Вооружение, конское снаряжение, звериный стиль

Наиболее известны находки бронзовых цельнолитых кинжалов с прямым или бабочковидным перекрестьем. Для VI в. до н.э. характерны кинжалы той же конструкции, но и ножи с полой ручкой, куда вставлялось шило. К поздним этапам появляются кинжалы из железа, но, очевидно, не местного производства. Также распространенным видом оружия являются бронзовые топоры-клевцы. Реже встречаются секиры и боевые проушные топоры. Находок наконечников стрел известно очень мало ‒ от 1-го до 16-ти в одном погребении по сравнению со скифской или савроматской культурой, где их может насчитываться до 200. Большинство наконечников скифского и савроматского типов: черешковые или втульчатые, двух- или трехлопастные, иногда с шипами. Все они бронзовые или костяные. Известны также тагарские бронзовые напалечники, предохранявшие большой палец от ранения тетивой при стрельбе из лука.

Предметы конского снаряжения чаще происходят из случайных находок. Из курганов такие находки единичны. Чаще всего встречаются кольчатые и стремечковидные бронзовые удила. Псалии ‒ стержневые и пластинчатые, трёх- и двудырчатые. Последние часто украшены головками грифонов. Известны также своеобразные для культуры «строгие» псалии с шипами на внутренней стороне, которые кололи подбородок коня. Они также могли завершаться головками грифонов.

Предметы вооружения и конского снаряжения, как и другие бронзовые и костяные предметы часто украшены или орнаментированы в скифо-сибирском зверином стиле. Стоящие животные ‒ кабан, кошачий хищник, лошадь, козёл, баран, лось; кошачий хищник, свернувшийся в кольцо; лежащие животные; головы ‒ хищной птицы, барана и др.

Происхождение и связь с другими культурами

С.А. Теплоухов и М.П. Грязнов считали, что тагарская культура развивалась автохтонно, без значительного влияния пришлого населения. Ей предшествовала карасукская культура, с которой она генетически связана. Н.Л. Членова доказывала, что тагарская культура является результатом смешения местных и пришлых компонентов. Основу культуры составили лугавская (синхронная карасукской) и андроновско-федоровская культуры, с сохранением карасукской бронзолитейной традиции. На основе тагарской постепенно сложилась таштыкская культура.