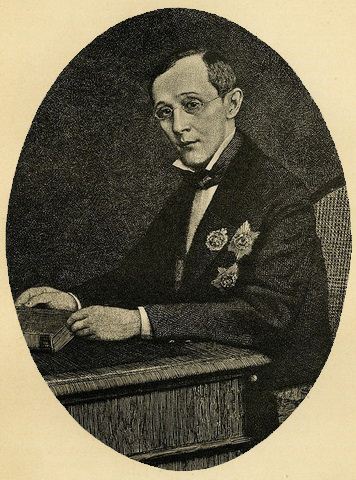

Российский государственный деятель, премьер-министр России в 1906–1911 гг.

Происхождение и образование

Дворянский род Столыпиных был известен уже в XVI в. Один из предков будущего премьер-министра России, Сильвестр Афанасьевич в середине XVII в. участвовал в войне с Речью Посполитой и был награжден поместьем в Муромском уезде. У его внука, Емельяна Семеновича, было два сына: секунд-майор Дмитрий Емельянович и предводитель дворянства пензенской губернии Алексей Емельянович. Один из сыновей Алексея Емельяновича, Александр, был адъютантом А.В. Суворова, другой сын, Аркадий, был близок к М.М. Сперанскому. Отец П.А. Столыпина, генерал-от-артиллерии Аркадий Дмитриевич Столыпин, участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., по окончании которой был назначен губернатором Восточной Румелии (части Болгарии), затем командовал 9-м армейским и гренадерским корпусами. Супругой его была Наталья Михайловна Горчакова.

П.А. Столыпин родился в апреле 1862 г. в Дрездене, где временно находилась его мать. Раннее детство провел в подмосковной усадьбе Середниково и в Ковенской губернии. С 1874 по 1879 гг. Столыпин учился в Виленской гимназии. После того, как 9-й армейский корпус под командованием его отца А.Д. Столыпина был переведен из Восточной Румелии в г. Орел П. Столыпин продолжил обучение в седьмом классе Орловской мужской гимназии. После ее окончания в 1881 г. Столыпин получил аттестат зрелости и уехал в Санкт-Петербург, где поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, избрав в качестве специальности агрономию. Во время обучения Столыпина одним из преподавателей университета был Д.И. Менделеев.

Первые годы государственной службы

П. Столыпин, еще в студенческие годы (в 1884 г.) был зачислен на службу в Министерство внутренних дел. Через год ему была присуждена степень кандидата физико-математического факультета, и тогда же Столыпин защитил работу на тему «Табак (табачные культуры в Южной России)». При окончании университета в октябре 1885 г. Столыпину был пожалован чин коллежского секретаря. В 1886 г. он поступает на службу в Департамент земледелия и сельской промышленности Министерства государственных имуществ. В 1887 г. он становится помощником столоначальника Департамента земледелия и сельской промышленности, а спустя год Столыпин получил придворное звание камер-юнкера.

В 1889 г. Столыпин переходит на службу в Министерство внутренних дел, переезжает в г. Ковно (Каунас) и назначается уездным предводителем дворянства, а также председателем Ковенского суда мировых посредников. В Ковно Столыпин прослужил до 1902 г. Как специалист в аграрной области Столыпин особое внимание уделял развитию местного Сельскохозяйственного общества, которое взяло на себя функции просвещения крестьян и способствовало увеличению производительности их хозяйств. Основное внимание уделялось внедрению передовых методов хозяйствования и новых сортов зерновых культур.

Усилия Столыпина, проявленные им при службе в Ковно, были замечены в Петербурге. В 1890 г. он был назначен почетным мировым судьей, через год произведен в коллежские асессоры, а еще через год награжден орденом св. Анны. Далее повышения следовали одно за другим: в 1895 г. П. Столыпина производят в надворные советники, в 1896 г. он получает придворное звание камергера, в 1899 г. он становится коллежским советником, а в 1901 г. статским советником.

Столыпин на посту губернатора в Гродно и Саратове

В мае 1902 г. министр внутренних дел В.К. Плеве назначил П.А. Столыпина гродненским губернатором. По инициативе Столыпина в Гродно были проведены некоторые преобразования, которые подразумевали расселение крестьян на хутора, ликвидацию чересполосицы, внедрение искусственных удобрений, улучшенных сельскохозяйственных орудий, многопольных севооборотов, мелиорации, развитие кооперации и сельскохозяйственное образование крестьян. Все это вызвало негативную реакцию крупных землевладельцев, которые, в частности, не считали необходимым давать крестьянам какое-либо образование. Помимо преобразований в аграрной сфере, Столыпин внес свой вклад в развитие системы образования в городе. В Гродно были открыты следующие учебные заведения: еврейское двухклассное народное училище, ремесленное училище и женское приходское училище. Но в национальном вопросе Столыпин стоял на страже интересов империи: так, в городе был закрыт Польский клуб, где отмечались нелояльные правительству настроения.

Но Столыпин недолго пробыл на посту гродненского губернатора: в 1903 г. Плеве назначил его на аналогичную должность в Саратове. После поражения в русско-японской войне Саратовскую губернию, как и всю страну, охватили революционные волнения, но губернатору удалось сохранить под контролем ситуацию, за что получил личную благодарность от императора Николая II. В 1906 г. император, учитывая заслуги Столыпина по нормализации ситуации в Саратовской губернии, назначил его министром внутренних дел.

Столыпин как министр внутренних дел и премьер-министр

В 1906 г. Столыпин, начав службу на посту министра внутренних дел, столкнулся с противодействием нового законосовещательного органа – Государственной думы. Подавляющее большинство депутатов было настроено против нового министра. Столыпин твердо стоял на позициях наведения порядка в стране. После того, как противостояние правительства и Думы достигло кульминации в июле 1906 г., I Государственная дума была распущена. Ушло в отставку и правительство во главе с И.Л. Горемыкиным, а на его место был назначен Столыпин, сохранивший за собой пост министра внутренних дел.

Получив новое назначение, Столыпин попытался найти общий язык с представителями кадетской (конституционно-демократической) партии и октябристами («Союз 17 октября»), лидерам которых он предложил отдать некоторые министерские посты в своем правительстве. Но переговоры завершились безуспешно, и в дальнейшем Столыпин уже не предпринимал никаких попыток введения в Совет министров представителей политических движений.

Среди депутатов II Государственной думой, работавшей в феврале-июне 1907 гг. было большое количество радикальных противников власти: социал-демократов (РСДРП) и социалистов-революционеров (ПСР), многие из которых и после избрания в Государственную думу, продолжали заниматься революционной деятельностью. После того, как власти получили сведения о создании в Санкт-Петербурге террористической организации, к деятельности которой были причастны члены партии социалистов-революционеров (эсеров), правительство потребовало от Государственной думы немедленно снять депутатскую неприкосновенность с подозреваемых в заговоре. Государственная дума не согласилась на условия правительства немедленно, и 3 июня 1907 г. она была распущена.

Благодаря принятой при Столыпине новой избирательной системе, в парламенте увеличивалось представительство состоятельных подданных империи, а также русского населения по отношению к национальным меньшинствам. Это позволило сформировать в новой III Думе относительное лояльное правительству большинство из октябристов и националистов.

Среди мер по наведению порядка в стране, принятых при Столыпине, было в том числе издание Закона о военно-полевых судах был издан в условиях революционного террора в Российской империи. В результате осуществленных с начала 1900-х гг. терактов погибло более 9 тыс. человек, Столыпину во время революции 1905-1907 гг. лично пришлось столкнуться с попытками покушения на его жизнь, самой серьезной из которых стал взрыв в его особняке в Петербурге на Аптекарском острове в августе 1906 г. В том же месяце был принят вышеупомянутый закон, согласно которому в губерниях, где было введено военное или чрезвычайное положение, учреждались временные суды из офицеров, ведавших только делами, связанными с убийством, разбоем, грабежами или нападениями на представителей власти. Предание суду происходило в течение суток после совершения преступления, приговор приводился в исполнение в 24 часа. Жесткость этой меры вызвал бурный протест в русском обществе: против закона выступили Л.Н. Толстой, Л.Н. Андреев, А.А. Блок. Выражение «столыпинский галстук», под которым подразумевалась петля виселицы, вошло в обиход именно после принятия этого закона.

Столыпин не обходил своим вниманием и национальный вопрос: он, в частности, вносил на рассмотрение в Государственную думу II, III и IV созывов законопроект о смягчении ограничений для еврейского населения, целью которого было ослабление революционных настроений в еврейской среде. Но закон не был рассмотрен ни одним из составов Думы. С другой стороны, Столыпин выступал за ограничение автономии Великого княжества Финляндского, где находили себе убежище революционеры и террористы. В 1908 г. он добился того, чтобы финляндские дела, затрагивающие российские интересы, рассматривались в Совете министров. В июне 1910 г. Николай II утвердил разработанный правительством Столыпина закон «О порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения», которым значительно урезалась автономия Великого княжества Финляндского.

Столыпинская аграрная реформа

Одной из важнейших реформ правительства Столыпина стала аграрная реформа. Ее началом реформы стал указ от 9 ноября 1906 г. «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования». В указе было обозначено, что «каждый домохозяин, владеющий землей на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собой в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли». Целями реформы было следующее: замена коллективной и ограниченной собственности на землю сельских обществ полноценной частной собственностью отдельных крестьян-домохозяев, устранение правовых ограничений, препятствовавших эффективной хозяйственной деятельности крестьян, выделение крестьянам-собственникам участков «к одному месту» (отруба, хутора), поощрение покупки помещичьих земель крестьянами через Крестьянский поземельный банк, кредитование крестьянских хозяйств, поддержка кооперативов и товариществ крестьян.

Правительство Столыпина поощряло переселение крестьян из европейской части России на пустовавшие земли Сибири. В Сибирь переселились около 3 млн. человек. Только в Алтайском крае во время проводимых реформ было основано 3415 населённых пунктов, в которых поселились свыше 600 тысяч крестьян из европейской части России, составивших 22 % жителей округа. Для переселенцев в 1910 г. были созданы специальные железнодорожные вагоны, названные в народе «столыпинскими».

Ходатайства о закреплении земли в частную собственность были поданы членами более чем 6 млн. крестьянских домохозяйств из существовавших 13,5 млн., из них получили землю в единоличную собственность около 1,5 миллионов. Крестьянский поземельный банк выдал 1 миллиард 40 миллионов рублей кредитов. Из 3 млн. крестьян, переселившихся на выделенные им правительством в частную собственность земли в Сибирь, 82 % осталось на новых местах.

Министерский кризис 1911 г. Смерть Столыпина

Предпосылкой будущего конфликта стало внесение правительством законопроекта, который вводил земство в губерниях Юго-Западного и Северо-Западного краев, уменьшал влияние крупных землевладельцев и увеличивал права мелких. В этот же период против Столыпина стали выступать многие представители правого крыла правящей элиты, например, бывший министр внутренних дел, член Государственного совета П.Н. Дурново, которые видели во многих столыпинских реформах угрозу своему положению. Дурново и его соратники проголосовали против законопроекта в Государственном совете. После этого голосования Столыпин подал Николаю II прошение об отставке, которое тот не захотел принять. Тогда Столыпин поставил императору ультиматум: временно отстранить Дурново и его соратников отрешения государственных дел и утвердить закон без утверждения Государственной думой. Николай II согласился на условия Столыпина, но депутаты Думы возмутились этим решением. Лидер «октябристов» А.И. Гучков в знак протеста покинул пост председателя Государственной думы.

1 сентября 1911 г. П.А. Столыпин был застрелен в киевском оперном театре анархистом и секретным осведомителем охранного отделения Д. Богровым. Похоронен на территории Киево-Печерской Лавры.