Гражданское население Спарты, потомки дорийских завоевателей, пришедших на территорию Лаконии в XI в. до н.э.

Спартианты составляли незначительную часть населения. Спартиаты одни только имели все гражданские и политические права. Землей они владели на правах коллективных собственников.

В Спартанском государстве сильны были уравнительные тенденции. Здесь пресекались все внешние проявления роскоши, начиная от одежды и заканчивая жилищным строительством. Проповедуя равенство, сами спартиаты называли себя «равными», а свое государство – общиной «равных». Система равных клеров (земельных участков), введенная по традиции Ликургом, гарантировала каждому спартиату сохранение его гражданского статуса. Каждый спартиат, живущий на ренту, которую ему обеспечивали илоты, работающие на его клере, ежемесячно должен был поставлять для сисситий (общественных столовых) строго фиксированное количество продуктов и денег. Потеря клера для него означала автоматическое исключение из числа полноправных граждан: участие в сисситиях было обязательным условием гражданского статуса. Если он по какой-либо причине (чаще всего, экономического характера) не мог вносить свою долю в сисситии, его гражданский статус понижался, он больше не считался спартиатом (и соответственно «равным») и опускался в разряд гипомейонов (досл. «младшие», «худшие»).

Из-за этого механизма число полноправных граждан в Спарте неуклонно уменьшалось. В результате за полтора века (с н. V до сер. IV вв. до н.э.) количество спартиатов уменьшилось с 10 до 1 тысячи (Her., VII, 234, 2; Aristot. Pol., II, 6, 11–12, 1270 a 30–33, 38). Спартиаты представляли собой военную элиту, внутри которой постепенно вырабатывались особый стиль жизни и особая шкала ценностей.

Для унифицированной и эффективной подготовки молодых граждан была достаточно рано создана система общественного воспитания (agoge). Ее сущность заключалась в том, что все мальчики гражданского происхождения, начиная с семилетнего возраста и до 18-20 лет, получали одинаковое воспитание в закрытых полувоенных школах (агелах), где основное внимание обращалось на их физическую и идеологическую подготовку. В агелах из них делали профессиональных военных. Прохождение полного образовательного курса было обязательным условием для инкорпорирования молодых спартанцев в гражданский коллектив.

Достигнув двадцатилетнего возраста, юноши получали гражданские права и становились членами сисситий. После двадцати лет они обязаны были жениться (Plut. Mor., 228 а). Безбрачие грозило спартиатам как материальными, так и моральными потерями. Только после тридцати лет они покидали казарму и получали право на частную жизнь. По законам Ликурга спартиатам запрещалось заниматься любыми видами деятельности кроме связанных с войной (Plut. Mor., 214 a; Aelian. V. h., VI, 6).

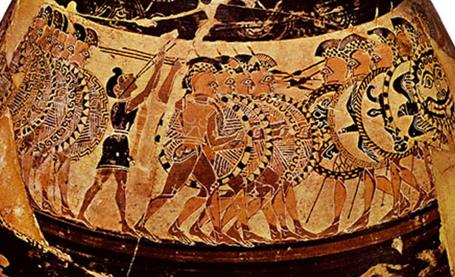

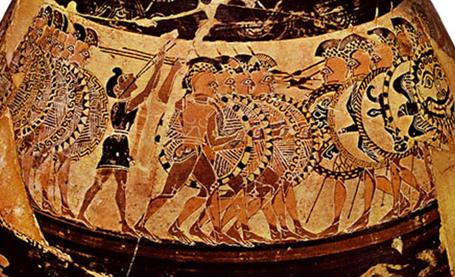

Главной и безусловной обязанностью спартиатов была военная служба. Она длилась до шестидесяти лет. Спартиаты и в мирное время жили как в военном лагере. Спартанская армия долгое время считалась непобедимой благодаря своему профессионализму и высокому моральному духу.

Исторические источники:

Ксенофонт. Лакедемонская полития;

Плутарх. Параллельные жизнеописания. Ликург.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова