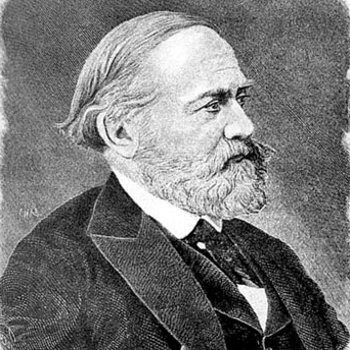

Историк.

Окончил историко-филологическое отделение философского факультета Московского университета (1842). В 1842-1844 годах совершил поездку по Европе в качестве домашнего учителя А.Г. Строгонова. Магистерская диссертация: «Об отношениях Новгорода к великим князьям» (1845). Докторская: «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома» (1847). В диссертациях обосновывалась теория борьбы родового и государственного быта в русской истории.

С 1845 года преподавал в Московском университете, экстраординарный (1847) ординарный (1850) профессор. Декан историко-филологического факультета (1864-1870), ректор университета (1871-1877). Директор Оружейной палаты (1870-1879). Председатель Общества истории и древностей Российских (1879). Преподавал историю великим князьям. Член-корреспондент (1864), академик (1872) Императорской Академии наук.

Методологической основой исторических взглядов ученого была диалектика Г. Гегеля, теория родового быта И.Ф.Г. Эверса, философия истории Дж. Вико и идеи об объективности научно-исторического исследования Л.Ф. Ранке. Являлся сторонником теории прогресса и органического развития государства и общества. В молодости придерживался славянофильских идей, после путешествия по Европе перешел на позиции западничества.

На этой базе Соловьев сумел разработать целостную и оригинальную концепцию русской истории, наиболее полно выраженную в 29-томной «Истории России с древнейших времен». Издание основано на колоссальном фактическом материале, большей частью вводимом в научный оборот впервые. Ее стержнем являлся переход общества от родового быта, основанного на эгоистических интересах отдельных родственных кланов, к государственному, где господствует общий интерес. Еще одним вектором развития русского государства являлась борьба «леса» и «степени», земледельцев (русов) и кочевых народов. Смутное время рассматривал в том числе и как продолжение этой борьбы, считая казаков наследниками кочевых народов.

Подчеркивал влияние географического фактора на развитие государства и общества в России. Именно суровость климата, большие территории и низкая плотность населения предопределили отставание от передовых европейских стран. Призывал не разделять русскую историю на этапы, утверждая, что все они тесно связаны, тем самым выступал последовательным эволюционистом. Отрицал возможность выделения периодов норманнского и монгольского владычества, считая, что завоеватели не оказали почти никакого влияния на внутреннее развитие русского государства. Тем не менее выделял следующие периоды: 1) с IX века до второй половины XII век – господство родовых отношений; 2) со второй половины XII века до конца XVI века – переход от родовых отношений к государственным; 3) начало XVII века – «Смута»; 4) с 1613 года до середины XVIII века – вхождение России в число европейских держав; 5) вторая половина XVIII века – вторая половина XIX века – усвоение плодов европейской цивилизации.

Особое место в исторической концепции Соловьева занимал Петр I, которому посвящена книга, выросшая из цикла лекций 1872 года, «Публичные чтения о Петре Великом». Реформы Петра, считал историк, были подготовлены всем ходом исторического развития России, поэтому он отрицал их революционный характер. Одним из первых занялся изучением истории XVIII века - первой половины XIX века.

Сочинения:

Император Александр I. Политика. Дипломатия. СПб., 1877;

История России с древнейших времен. М., 1959-65;

Избранные труды. Записки. М., 1983;

Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984;

Сочинения. Т. 1-18; т.19-23 (доп). М., 1988-2000;

С.М. Соловьев. Избранное. М., 2010.